web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Kaiser-Franz-Josef-Museum

Baden, Mai 2023

Tauchen Sie in eine Zeit

ein, in der Baden eine der mondänsten Kurmetropolen der großen

Habsburger-Monarchie war. Erleben Sie den Einfluss dieser einst

mächtigsten Familie der Welt auf die Thermenstadt anhand von Objekten

und der atmosphärischen Gestaltung der Säle. Hier wird der Alltag des

Bürgertums, aber auch der einfachen Leute, wie in vielen Kleinstädten

des „alten“ Österreich, vermittelt.

Das Kaiser-Franz-Josef-Museum ist ein Museum am Rande des Wienerwaldes

in Baden bei Wien in Niederösterreich. Die historischen Sammlungen des

Museums bestehen vorwiegend aus volkskundlichen Objekten und

Handwerkserzeugnissen sowie Objekten der Alltagskultur, die zum

Großteil in Niederösterreich entstanden sind. Zudem gibt es eine

ansehnliche historische Essbestecksammlung, eine Sammlung religiöser

Volkskunst, eine Sammlung historischer Waffen und Uniformen sowie eine

kleine Sammlung von Objekten vorindustrieller Strafjustiz.

Schmiedeeisenes Fahrrad um 1880 - wunderschöne Schmiedearbeit (das

Schweißen kam erst in den Dreißigerjahren auf), Pedale verstellbar,

gefederter Sitz, Seilzugbremse auf Rückrad wirkend durch Verdrehen es

Lenkers, bei der Lenkstange Gabel zur Gepäckaufnahme

WAFFELEISEN

Die Erzeugung von Oblaten geht auf die Jahre um 1500 zurück. Diese wurden meist in Ybbsitz hergestellt.

Runde finden sich häufer als Viereckige. Hier finden Sie eines davon

mit Rautenmuster ausgestellt. Dieses Waffeleisen bietet schon seines

Ornamentes wegen eine Besonderheit, da sich sonst meist in der

Innenfläche figürliche Darstellungen, wie z. B. Themen aus den

Osterfestkreis, Adam und Eva usw. finden lassen.

Was ist der Unterschied zwischen Oblate und Hostie?

Die Oblate ist ein Gebäck uralter Tradition - ("Oblatum" übersetzt

"darbieten, opfern") sie wird mit Sauerteig, Hefe, Backpulver etc.,-

hergestellt. Oblaten finden beim christlichen Abendmahl in der Kirche

Verwendung und werden hierbei als "Hostien" (lat. "Hostia" übersetzt

"Opfertier") bezeichnet. Hostien werden hingegen nur aus Mehl und

Wasser hergestellt. Dieser Teig wird möglichst ohne Luftblasen auf die

Waffeleisen verteilt und kommt in den Feuchtofen. Meist werden sie in

Klosterbäckereien oder Hostienbäckereie gefertigt. Zur Hostie wird

solche Oblate aber erst durch das Konsekrieren, (lat. Consecrare), die

Weihe durch den Pfarrer.

Reisepass, ausgestellt im Namen des Kaisers

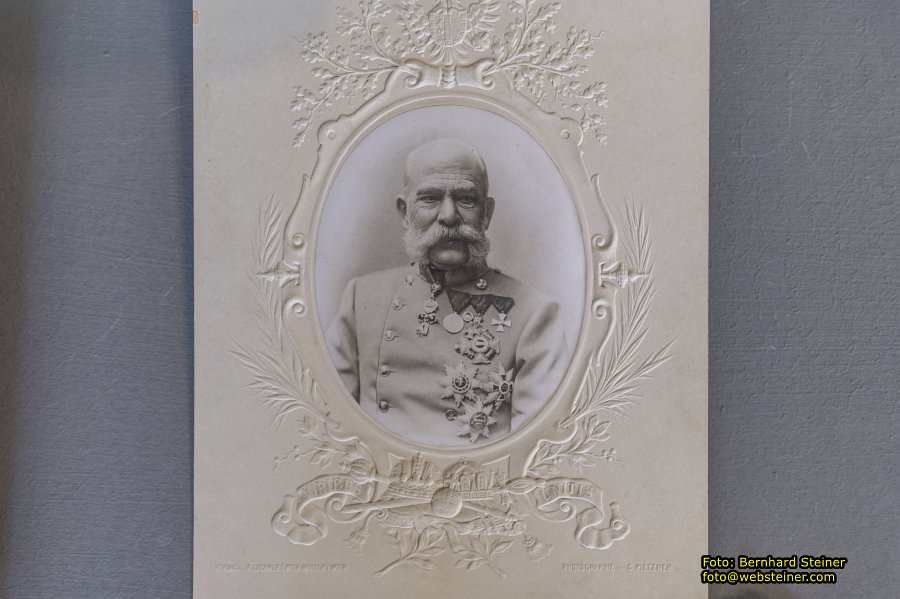

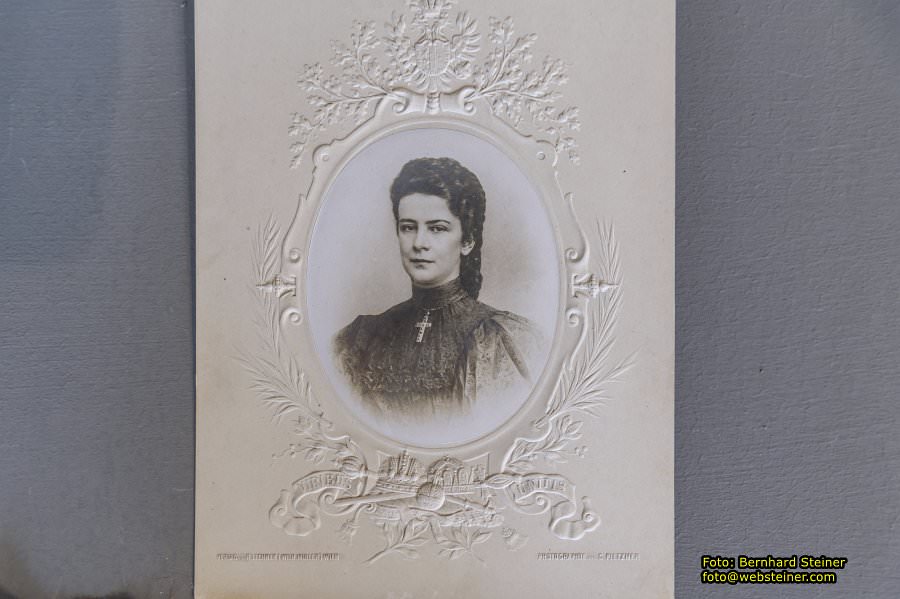

Als es den Bravo-Starschnitt noch nicht gab: Devotionalien für Fanboys (und Fangirls).

Sowjet-Russisches Selbstladegewehr (System Tokarev Modell 1940) als Scharfschützengewehr

Sowjet-Russisches Selbstladegewehr (System Tokarev Modell 1938) als Scharfschützengewehr

Uniformen- und Waffensaal

Sie finden hier eine Vielzahl von Uniformen, die deren Entwicklung bis

in die Gegenwart ausgezeichnet dokumentieren. Vom „bunten kaiserlichen

Rock“ der aus 12 Nationen zusammengesetzten österreichisch-ungarischen

Armee, über deren Verwandlung in einheitlichen Erdfarben während des

Ersten Weltkriegs, solchen aus dem Zweiten Weltkrieg, bis hin zu

aktuellen Offiziersuniformen des österreichischen Bundesheeres. Der

Garnisonsstadt Baden wird mit Erinnerungen an die Martinekkaserne, die

von 1941 bis 2013 militärisch genutzt wurde, gedacht. Pistolen,

Revolver und Waffen aus beiden Weltkriegen, sowie Sport- und kunstvolle

Jagdgewehre aus mehreren Jahrhunderten und die dazugehörigen

Schießscheiben runden die Atmosphäre des diesem Sammelgebiet gewidmeten

Saales, ab.

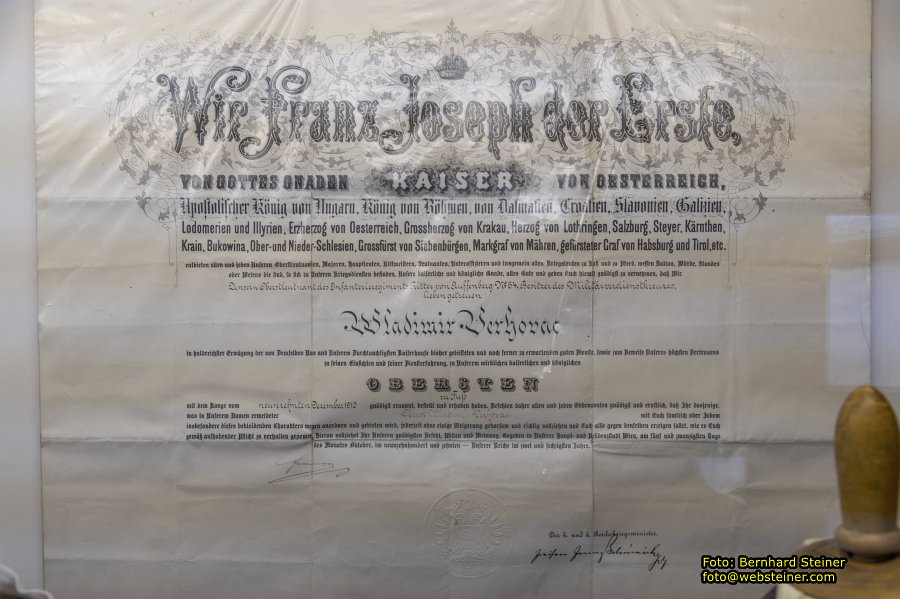

Wir Franz Joseph der Erste

VON GOTTES GNADEN KAISER VON OESTERREICH,

Apostolischer König von Ungarn, König von Böhmen, von Dalmatien.

Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Erzherzog von

Oesterreich, Grossherzog von Krakau, Herzog von Lothringen, Salzburg,

Steyer, Kärnthen, Krain, Bukowina, Ober-und Nieder-Schlesien,

Grossfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, gefürsteter Graf von

Habsburg und Tirol, etc.

entbieten allen und jeden Unseren Oberstleutnanten, Majoren,

Haupleuten, Rittmeistern, Leutnanten, Unteroffizieren und insgemein

allen Kriegsleuten zu Fuß und zu Pferd, wessen Nation, Würde, Standes

oder Wesens die sind, so sich in unseren Kriegsdiensten befinden,

Unsere kaiserliche und königliche Gnade, alles Gute und geben Euch

hiermit gnädigst zu vernehmen, daß Wir

Unsern Oberstleutnant des Infanterieregiments Ritter von Auffenberg No. 64, Besitzer des Militärverdienstkreuzes,

lieben getreuen

Wladimir Verhovac

in huldreichster Erwägung der von Demselben Aus und Unserem

Durchlauchtigsten Kaiserhause bisher geleisteten und noch ferner zu

erwartenden guten Dienste, sowie zum Beweise Unseres höchsten

Vertrauens zu seinen Einsichten und seiner Diensterfahrung, zu Unserem

wirklichen kaiserlichen und königlichen

OBERSTEN zu Fuß mit dem Range vom neunzehnten Dezember 1910

gnädigst ernannt, bestellt und erhoben haben. Befehlen daher allen und

jeden Obbenannten gnädigst und ernstlich, daß Ihr dasjenige,

was in Unserem Namen ermeldeler Oberst Wladimir Verhovac mit Euch

sämtlich oder Jedem insbesondere dieses bekleidenden Charakters wegen

anordnen und gebieten wird, jederzeit ohne einige Weigerung gehorsam

und richtig vollziehen und Euch also gegen denselben erzeigen sollet,

wie es Euch gemäß aufhabender Plicht zu verhalten geziemet, hieran

vollziehet Ihr Unseren gnädigsten Befehl, Willen und Meinung. Gegeben

in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, am fünf und zwanzigsten Tage

des Monates Oktober, im neunzehnhundert und zehnten - Unserer Reiche im

zwei und sechzigsten Jahre.

Der k. und k. Reichskriegsminister.

Adjustierungswandtafeln der österr.-ung. Armee.

Gezeichnet von Oberleutnant Camillo Righetti des k. u. k. Infanterieregiments No. 27.

Feldmarschalleutnant, Parade.

Major des Generalstabskorps, Parade.

Hauptmann des Geniestabes

Oberleutnant des Eisenbahn- und Telegrafenregimentes, zugeteilt dem Generalstabe, feldmässig.

Pionier.

Spielzeugkanone des Erzherzog Albrecht

WALLBÜCHSE

Meist Vorderlader, verwendet im Festungskrieg mit großem Kaliber und

entsprechend hoher Durchschlagsleistung; aufgrund des hohen Gewichts

wurde es auf der Brustwehr (oder Wall) aufgelegt.

Teuer, unbequem und weit gereist...

Im Neoabsolutismus des jungen Kaiser Franz Josefs wurden Staatsbeamte

ab einem gewissen Dienstrang dazu verpflichtet nicht nur eine

Beamtenuniform zu tragen, sondern genauso einen Beamtensäbel. Das

Militärische griff damit massiv in den zivilen Bereich ein. Was als

Zeichen der Autorität und Hierarchie angesehen wurde, fand jedoch nicht

bei allen Beamten erfreulichen Widerhall. Einerseits mussten die

Uniformen und Säbel aus eigener Kasse bezahlt werden - was sich vor

allem niedere Beamte nicht leisten konnten - und anderseits erwiesen

sich die Uniformen oftmals als unpraktisch und die Säbel als störend.

Die Waffentechnik schritt rasend schnell voran, erkennbar an den

Bezeichnungen wie „Kavallerieoffizierssäbel M1858" was bedeutete, dass

dieses Model 1858 eingeführt wurde. Nur drei Jahre später wurde es

bereits durch das Modell M1861 ersetzt. Und dabei stellte sich jedes

Mal die Frage, was macht man mit dem Vorgängermodell, dem „alten

Eisen"? In diesem Fall hatte man Glück, als gerade zur jener Zeit ein

Oberst der Konföderierten aus den USA durch Europa tourte, auf der

Suche nach passenden Blankwaffen. So kamen die ausrangierten

Österreichischen Kavalleriesäbel im amerikanischen Bürgerkrieg

(1861-1865) noch zum Einsatz, um später wieder zurück gekauft, um im

KFJ-Museum ausgestellt zu werden.

1. Hofdegen eines hohen Militärs unter Kaiser Franz I. (ca. 1810-1830), gebläut und vergoldete Dreikantigeklinge

2. Degen für Staatsbeamte der österreichischen Länder M(uster)1849

3. Österreichischer Bahnbeamtendegen

4. Infanterieoffizierssäbel M1849; Seltenes Muster (da nur ein Jahr produziert) versehen mit einem ausklappbaren Bügel

5. Kavallerieoffizierssäbel M1869; Normiert bis 1907

Französische MP - MAS

Österreichische MP M-34 (Steyr-Solothurn)

Ungarische MP M-43

Italienische MP BERETTA

Waffen- u. Uniformensaal

Die hier ausgestellten Waffen und Uniformen waren nicht Teil der

ursprünglichen Sammlungen des KFJ-Museum. Der Raum war für die

Prähistorie und die Antike vorgesehen und war dem Ehepaar Karoline u.

Fridolin Keller gewidmet. Er war Besitzer einer Geschosszünder- und

Metallwarenfabrik in Hirtenberg und Villenbesitzer in Baden. Sie trat

als Wohltäterin auf. Die Waffensammlung geht auf Julius Schopf zurück,

dem Verwalter des ehemaligen Schloss Weilburg. Nach dem Tod seines

Sohne Wolfgang Schopf, der an Kinderlähmung verstarb, spendete der

Vater 1938 seine Waffen- und Uniformsammlung dem KFJ-Museum. Bei ihrer

Ausstellung umfasste die Sammlung das gesamte obere Stockwerk. Nach den

Plünderungen 1945 umfasste der Bestand nur mehr ca. ein Zehntel.

Die heutige Aufstellung begann in den 60er Jahren unter dem damals noch

jugendlichen und noch-nicht-Vereinsmitglied Dr. Ingo Wieser, der später

zum Bereichsleiter der Waffen- und Munitionstechnik des

österreichischen Bundesheeres und zum Gerichtssachverständigen

avancierte. Schwerpunkte sind die Entwicklung der Schießpulverwaffen

von den Arkebusen des 15. Jahrhunderts bis zu den Gasdrucklader des 20.

Jahrhunderts, vereinzelte Blankwaffen, die Wandlung österreichsicher

Uniformen im Laufe der letzten 200 Jahre sowie die Geschichte der

Martinek-Kaserne.

Kavallerie Pistoie M-1798, Batterie Schloss

Kavallerie Pistole M-1842 (Zündschloss System Augustin)

Kavallerie Pistole M-1859 (Perkussionsschloss, Laufkonstruktion nach System Lorenz)

Kavallerie Pistole M-1851 (perkussionierte M-1798)

Lefaucheux-Revolver

Revolver 38 cal. Enfield No.: 2 Mark I Royal Small Arms Factory-Enfield England

Eisensaal (Zeno Gögl-Saal)

Hier begrüßt Sie rechter Hand eines der ältestes Stücke des Museums,

die Honigpresse. Zwar sieht sie auf den ersten Blick wie eine

Mostpresse aus, war jedoch stets Ausgangspunkt für die handwerkliche

Arbeit der Lebzelter.

Honigpresse

Honiggewinnung mittels Druckkraft: Honigwaben werden zusammengedrückt,

der Honig fließt durch den Kanal hinaus. Dieses Verfahren wurde bis

Mitte des 19. Jahrhunderts angewandt und anschließend durch die

Honigschleudern (siehe Objekt links) ersetzt. Vorteil: Die Waben

bleiben ganz, die Bienen mussten jene nicht erneut herstellen um damit

Energie verschwenden.

Letzter Standort war Wiesen im Burgenland, Schenkung Ende der 1970er oder Anfang der 1980er.

Ein aus heutiger Sicht pittoresk anmutendes Werkzeug ist die

Lichtputzschere respektive Dochtschere, die im Badener

Kaiser-Franz-Josef-Museum in unterschiedlichen Formen zu besichtigen

ist. In Österreich wurde sie vielerorts auch als „Kerzenschneuzer"

(mundartlich „Kiaznschneiza") bezeichnet. Jahrhundertelang hatte man

die gewöhnlichen Kerzen aus Talg (Unschlitt) hergestellt. Der Talg

wurde aus dem Körperfett von Wiederkäuern gewonnen. Im Unterschied zu

Bienenwachskerzen, die zu den Luxusgütern zählten, musste bei den

Unschlittkerzen der Docht immer wieder „geputzt" werden, weil diese

umso mehr zu rußen und zu tropfen begannen, je länger der Docht wurde.

Mit der Lichtputzschere wurde die Kerze regelmäßig „geschneuzt", wobei

der Docht in der am Oberteil der Schere befindlichen Kammer aufgefangen

wurde.

„Krankheit des Lichts"

Das Auffangen des Dochtes in dieser Kammer war vonnöten, weil ein

Hinunterfallen desselbigen die Kerze womöglich zum Erlöschen gebracht

hätte. Auch die Beschaffenheit des Dochtes selbst erforderte ein

ständiges Lichtputzen. Eine spezielle „Krankheit des Lichts" war vor

allem der „Rauber". Dabei handelte es sich um einen ausgefransten

brennenden Nebenstamm des Dochts, der ein starkes Hinunterlaufen des

Talges zur Folge hatte. Bildete sich an der Spitze des Dochtes eine

Verkrustung, so hieß es seinerzeit: „Das Licht brennt Rosen" (nach

altem Aberglauben verhieß dies Geldsegen oder sonstiges Glück).

Jedenfalls mussten auch solche „Rosen" mit der Lichtputzschere

abgezwackt werden, wollte man sich eines hellen Kerzenscheins erfreuen.

Waldviertler Tabernakelschwalben

In Adelshäusern und Theatern, wo viele Kerzen brannten, gab es früher

spezialisierte Bedienstete für das Lichtputzen. Frauen, die sich gerne

im Umkreis des Pfarrers aufhielten (und dort wohl auch das Lichtputzen

besorgten), wurden in manchen Gegenden Österreichs zweideutig als

„Lichtputze" verunglimpft (im Waldviertel gibt es für diese übrigens

heute noch die Bezeichnung „Tabernakelschwalben", und im Burgenland

spricht man in diesem Zusammenhang von „Sakristeiwanzen").

Das Erfordernis des permanenten Lichtputzens ging früher manch einem

gehörig auf die Nerven, besonders dann, wenn er abends noch schreiben

wollte. Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) schrieb 1779 an

Charlotte von Stein: „Wüßte nicht, was sie Besseres erfinden könnten,

als wenn die Lichter ohne Putzen brennten." Goethes Wunsch sollte noch

zu dessen Lebzeiten in Erfüllung gehen. Ab 1818 bekam man das Problem

infolge der Entdeckung von Stearin und Paraffin als Kerzenrohstoffe in

den Griff.

Kerzenherstellung

Die Hauptverbraucher von Wachskerzen waren seit dem frühen Mittelalter

die Kirchen und Klöster. Die Kerzen dürften zunächst von den Klöstern

selbst gefertigt worden sein, denn das Kerzenmachergewerbe scheint sich

erst im 11. Jahrhundert langsam und vereinzelt herausgebildet zu haben.

Die Wachskerze begleitete die Menschen von der Geburt bis zum Tode. Sie

enthält einen hohen Anteil an Bienenwachs, das aus Blütennektar und

Blütenstaub besteht. Zur Gewinnung des Bienenwachses musste das

Wabenrohwachs mehrfach umgeschmolzen, durch Seihen von Verunreinigungen

befreit und über kochendem Wasser raffinieriert werden. Man erhielt

gelbliches Wachs.

Kerzentauchen

Beim Tauchen werden an einem Hakenkranz befestigte Dochte in das

erhitzte Wachsbad mehrfach eingesenkt, wobei sich Wachsschicht auf

Wachsschicht legt. Beim Angießen werden die am Hakenkranz hängenden

Dochte mit flüssigem Wachs übergossen. Gegossen wird mit einer

Schöffelkelle unter ständigem Drehen der Kerze. Unter der Gießstelle

befindet sich der Kessel mit dem flüssigen Wachs. Nach dem Angießen

werden die Kerzen gerollt, geschnitten und geköpfelt. Das Verfahren

dient zur Herstellung der Rohlinge. Zur Herstellung der fertigen Kerze

bedarf es in der Regel noch eine Reihe weiterer Bearbeitungsvorgänge.

Überwiegend werden hier jedoch außergewöhnliche Eisenwaren

gezeigt. Geschmiedete Grabkreuze, Hostieneisen, kunstvolle Schlösser

und Schlüssel, Hufeisen sowie eine originalgetreu nachgebaute Schmiede

ehemals im noch heute existenten Schlossergässchen in Baden gelegen.

Darüber hinaus sind gegen Saalende Beleuchtungskörper der

unterschiedlichsten Arten und Zeiten ausgestellt. Besondere Objekte

sind einerseits die überaus kunstvoll geschmiedeten Zunftzeichen, wie

z. B. ein überdimensionaler Schlüssel, aber ebenso das

Parade-Kummetgeschirr des serbischen Königs PeterI.

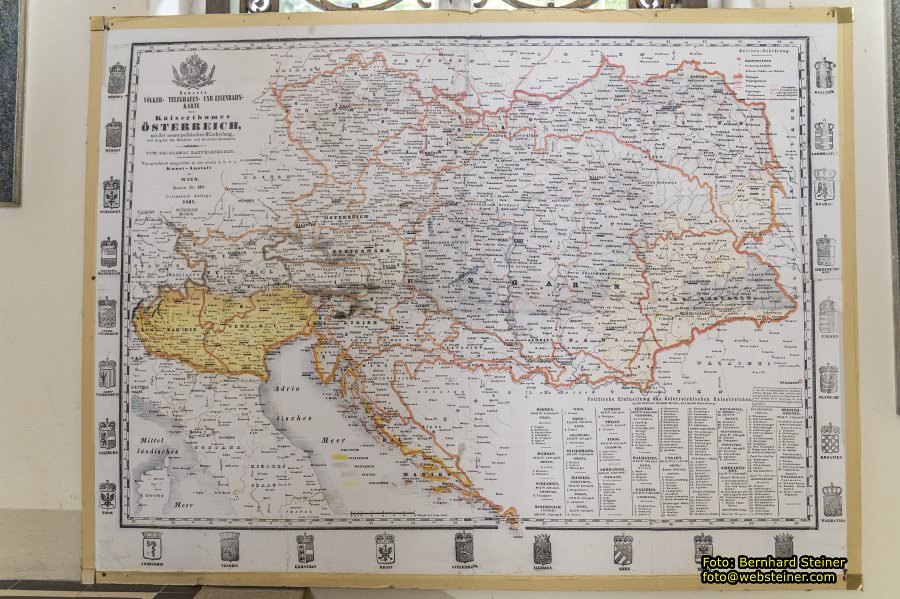

Neueste VÖLKER- TELEGRAFEN- UND EISENBAHN-KARTE des Kaiserthumes ÖSTERREICH,

mit der neuen politischen Eintheilung, und Angabe der Handels- und Gewerbs-Kammern.

VOM GEOGRAFEN RAFFELSPERGER.

Typographisch ausgeführt in der ersten k. k. n. p. Kunst-Anstalt WIEN. Rossau Nr. 129.

Dreizehnte Auflage. 1831.

Vom Trinken

Als per Erlass am 17. August 1784 durch Kaiser Josef II. der

öffentliche Weinausschank nicht nur an Weinaufkäufer, sondern nun auch

an „sitzende Gäste" erfolgen durfte, war der Heurige als äußerst

beliebte Einkehrstätte geboren. Für die Ausrichtung der Badener

Gewerbeausstellung wurden zahlreiche Hilfskräfte aus der Hauerschaft

rekrutiert, die mit Handkarren und Pferdefuhrwerken diverse Schaustücke

ihrer Zunft, aber auch solche der Binder zu den Zelten und

Restaurationen am Festgelände brachten. Als Dank erhielten sie

Anerkennungsmedaillen verliehen. Das wichtigste präsentierte Erzeugnis

aber war der Wein. Gezeigt und getrunken wurden nur Weiß- und Rotweine.

Als spezielle Marken kamen „Roter Zierfahnler", „Blauer Portugiser" und

weißer „Muskat" zur Verkostung. Doch auch einen weißen „Alten" bot

mancher Hauer an.

Vom Naschen

Bereits im Mittelalter verfeinerten einige Brotbäcker ihre Teige mit

Honig, diversen Trockenfrüchten und exotischen Gewürzen. Die

Spezialisten unter ihnen nannten sich Lebküchler oder Lebzelter. Mit

dem bei der Honiggewinnung nebenbei anfallenden Wachs betrieben sie ein

weiteres Gewerbe: die Wachszieherei. Nun kamen auch Kerzen,

Wachsfiguren und -bilder zum Verkauf.

Die Zuckerbäcker gingen ursprünglich aus den Apothekern hervor, weil

nur dort der begehrte Zucker aus dem Orient erhältlich war.

Kaffeegebäck, Desserts, Torten, Teegebäck, Schokoladeguss, Bonbons,

Marzipan, Speiseeis und Zuckerdekor zählten zu den kunstvoll

gestalteten Köstlichkeiten. Allmählich wurden auch saisonabhängige

Gebäckstücke angeboten: Faschingskrapfen, Biskuitlämmer zu Ostern,

Allerheiligenstriezel. In Baden war es vor allem das „Badener Kipferl"

mit vielen Rosinen und das in rosa Papier eingewickelte „Badener

Zuckerl", das die Herzen so mancher Liebhaber von Süßem höher schlagen

ließ.

Vom Ablichten

Das Wort „Photographie" leitet sich aus dem griechischen ab und

bedeutet so viel wie „Schreiben mit Licht". Die Entwicklungsgeschichte

der Fotografie begann mit der Daguerrotypie, bei der eine versilberte

Kupferplatte mit Joddämpfen lichtempfindlich gemacht wurde. Erst 1888

wurden Zelluloidfilme mit einer Gelatineschicht für Plattenkameras

hergestellt. Diese Filme fanden bis zur digitalen Umwälzung der

Fotografie gegen Ende des 20. Jahrhunderts ihre Verwendung.

Mit den Plattenkameras machten die professionellen Fotografen

größtenteils Architektur- und Landschaftsaufnahmen oder gebrauchten sie

in der Reproduktions- und Porträtfotografie. Die ersten Handapparate

waren nicht nur handlicher als die zuvor eingesetzten Klapp-, Falt- und

Balgenkameras, sondern auch um vieles preiswerter. Nun nahmen sich auch

Amateure und „Knipser" der Fotografie an. Auf der Gewerbeausstellung

1912 in Baden hat der bekannte „k. k. Kammerphotograph" Anton Schiestl

eine Vielzahl von Badener Ansichten und Porträts präsentiert.

Holzkamera 13 x 18 mit 2 Doppelkasetten und Original Stativ, Anfang 19. Jhdt.

1. Objektiv: Universal Aplanat Extra Papid, Felix Neumann, Wien 1. Bezirk

2. Objektiv: Universal Aplanat Extra Papid, Paris (lange Brennweite - ca. 120 mm)

Mechanikerdrehbank um 1900, Fabrikat Richter

Diese Drehbanktype war vorerst mittels Wippe ähnlich der

Nähmaschinenantriebe betrieben. In der späteren Folge wurden E-Motoren

eingesetzt. Diese Maschinen standen unter anderen bis in die 70er Jahre

des vorigen Jahrhunderts in der Berufsschule Mollardgasse, 1060 Wien

zur Mechanikerschulung in Verwendung. Die Maschine besitzt im Gegensatz

zu den herkömmlichen Drehmaschinen keine Leit- und Zugspindel, das

Gewindeschneiden (nur kurze Gewinde bis ca. 20 mm) erfolgt mit

Gewindepatronen. Die voll funktionstlichtige Maschine wird im Zuge von

Führungen vorgestellt.

Tage des Herrn

„Du sollst den Tag des Herrn heiligen!" Dieses dritte der zehn Gebote

nahm jeder ernst und beging die Sonntage des Jahreskreises mit

gewohntem Kirchgang und Messbesuch. Doch gab es auch andere Zeiten und

Orte, zu und an denen man seinem Glauben Ausdruck verlieh. So wurden

Prozessionen und Wallfahrten veranstaltet, um auf diese Weise der Gnade

des Herrn näher zu sein. Doch auch zu Hause verlieh man seiner

Frömmigkeit Ausdruck: mit Andenkenbildchen, Gebetbüchern sowie Statuen

von Heiligen und mit einer Vielzahl von verschiedenen Schutz- und

Segensmittel.

Von den „Schönen Arbeiten"

Schöne Arbeiten nannte man im 17. und 18. Jahrhundert diese oft in

Frauenklöstern angefertigten Ausschmückungen von Reliquien,

Gnadenbildkopien in Miniaturformen und von gemalten oder gedruckten

Heiligenbildchen. Sie sind oft kunstvoll mit Ornamenten aus vergoldetem

oder versilbertem Draht, dem sogenannten Bouillondraht, mit fabigen

Glassteinen und aus Metallfolien geprägten Blüten verziert. Ab 1800

wurden die Arbeiten auch außerhalb der Klöster gefertigt.

Als beliebte Zeugnisse privater Religionsausübung und Andacht hatten

Klosterarbeiten häufig ihren Platz im Herrgottswinkel. Sie waren auch

Ausweis eines gewissen Wohlstandes, Hinweis auf die fromme Grundhaltung

ihrer Besitzer oder Andenken an ein bedeutendes Ereignis wie etwa die

Hochzeit. Erworben wurden die schönen Arbeiten häufig auf Wallfahrten

als Andenken oder als „wertvolles" Mitbringsel.

Ausblick in den Süden auf Baden

SAKRAL-SAAL

Den um 1900 in Baden maßgeblichen Religionen - katholisch, evangelisch

und mosaisch - ist dieser Saal ebenso gewidmet, wie Objekten, die die

Ausdrucksformen von Religiosität und Glauben der Bevölkerung auch aus

den Epochen davor widerspiegeln. Stimmungsvoll werden sakrale

Volkskunst, aber auch wahre Kostbarkeiten, wie Klosterarbeiten, eine

Vielzahl von Andachtsgegenständen bis hin zu einem ehemaligen Altar,

gezeigt. Hinter dem Altar haben Sie die Möglichkeit, eine der schönsten

Aussichten auf die alte Kurstadt Baden zu genießen.

Eine Besonderheit in diesem Raum ist der an der Stirnseite errichtete

Altar, dessen Altarbild von Johann Baptist Lampi d. J. (1798-1837)

stammt, einem Porträt- und Historienmaler und Hausbesitzer in Baden.

Ursprünglich hing dieses Bild im Armenhaus von Baden, später in der

Möllersdorfer Pfarrkirche. Wann und wie Altar und Bild ins Museum kamen

ist nicht gesichert.

Neugotischer Altar mit Tabernakel

Altarbild: Gottesmutter mit Kind,

gezeichnet und datiert, Johann Ritter von Lampi, 1831

Der Kaisersaal

Eine Reihe von Monarchen, Erzherzögen, Fürsten und Grafen mitsamt ihren

weit verzweigten und kinderreichen Familien prägten in besonderer Weise

seit dem frühen 19. Jahrhundert das Antlitz der damals noch ländlichen

Stadt Baden. Sie alle hinterließen hier größere und kleinere Spuren:

sei es, indem sie mehrstöckige Stadthäuser errichteten, sei es, dass

sie ansehnliche Landsitze in der nahen Umgebung zu ihrem Eigen machten

und über Jahrzehnte bewohnten.

Die zahlreichen heilkräftigen Sprudel und Quellen, das laue, oft

südlich anmutende warme Klima, die abwechslungsreiche und

landschaftliche Schönheit zogen sowohl den Wiener Hof und andere

Adelige als auch so manche Großbürgerliche in ihren Bann. Für einige

wurde Baden zur besonders beliebten Sommerfrische oder gehobener: zur

einzigartigen „Sommerresidenz" sogar. Vieles in Baden erinnert heute

noch an diese glanzvollen Zeiten: das „Kaiserhaus", der „Kurpark", die

„Rainervilla"...

Der Weltkurort - „Warme Quellen und kalte Duschen"

Die Stadt Baden schmiegt sich am Ausgang des Helenentales in einer

flachen Mulde an die grünen Hänge der Thermenalpen. Die warmen Quellen

ziehen viele Heilungsbedürftige an - Das ist heute so und war in der

Vergangenheit nicht anders. Baden wurde durch die oftmaligen Besuche

und Kuraufenthalte von Kaiser Franz I. zu seiner häufig aufgesuchten

„Sommerresidenz". Mit ihm kam der Hof, das reiche Bürgertum und die

Kunstwelt. Kaiserliche Anverwandte verbrachten hier meist ihre Sommer,

und zahlreiche Besuche hoher Gäste in Baden waren die Folge. Daraus

entwickelte sich das unverwechselbare Flair der Kurstadt.

Die alten Häuser, die schmucken Villen, die Salettln und Brunnen, ja

selbst die neu errichteten Häuser versinken fast im Grün dieser

weitläufigen und abwechslungsreichen Gartenstadt. Baden empfängt alle

in seiner spezifisch gastlichen Weise: Durch seine bevorzugte Lage

gedeiht hier ein köstlicher Wein. Für die Kurgäste jedoch ist das

Wasser der heilenden Quellen die größte Anziehungskraft in der alten

Thermenstadt. Das wusste schon das Haus Habsburg-Lothringen im 19.

Jahrhundert, weshalb hier der Repräsentanten des Kaiserhauses gedacht

ist.

Die hier gezeigten Bilder sind Leihgaben der „Österreichischen

Blindenwohlfahrt" und stellen jene Mitglieder der Familie Habsburg dar,

welche im 19. Jh. die Protektoren dieser Institution gewesen sind. Alle

hier Dargestellten haben darüber hinaus einen starken Bezug zu Baden,

entweder weil sie hier einen Sommerwohnsitz hatten oder weil sie

oftmals hier bei ihren kaiserlichen Verwandten zu Besuch weilten.

KAISER-JUBILÄUMS-SAAL

Dieser Saal wurde zum 60-jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Franz

Josefs errichtet und ist Namensgeber des Museums. Der gewaltige

Doppeladler am Plafond betont die thematische Ausrichtung. Zu finden

sind hier Mitglieder der Familie Habsburg, die auf Baden großen

Einfluss genommen haben. Außerdem wird die Rolle der Kurstadt als

touristisches Zentrum der vorigen Jahrhundertwende und der prägende

Faktor Architektur beleuchtet, wie z. B. der einstige Prachtbau, die

Weilburg.

Kronprinz Rudolf (1858-1889)

Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn von Kaiserin Elisabeth und Kaiser

Franz Josef, war ein hochbegabter und kluger junger Mann, der dank

seiner Erziehung durch liberale, bürgerliche Lehrer höchster Kompetenz

ein Weltbild errang, das im Gegensatz zu der traditionellen und

konservativen Haltung der politisch führenden Schichten des Staates

stand.

Wie sein Vater sah auch er in einer glücklichen Zukunft und einem

möglichst langen Erhalt der Monarchie sein Ziel. Aber der Weg dafür

wurde von beiden unterschiedlich gesehen. Seine Beachtung

national-ökonomischer und sozialer Komponenten, auf die er von seinen

Lehrern verwiesen worden war, blieben für Franz Josef zweitrangig.

Unterschiedliche Prinzipien, mangelnder Dialog in der Bewertung der

österreichischen Bündnispolitik mit Deutschland, und die Beschränkung

Rudolfs auf seine militärischen Aufgaben führten zu seiner Frustration.

Ein unglückliches Eheleben mit der belgischen Prinzessin Stephanie und

eine venerische Erkrankung belasteten ihn zusätzlich und führten

allmählich zum Lebensüberdruss. Am 30. Jänner 1889 erschoss er im

gegenseitigen Einverständnis seine junge Geliebte und sich selbst in

Mayerling (heute Kloster der Karmeliterinnen).

Kaiser Karl I (17.8.1887 - 1.4.1922)

Nach der Ermordung Franz Ferdinands in Sarajewo 1914 wurde sein Neffe

Karl zum natürlichen Thronfolger bestimmt. Der Tod des so lange

herrschenden Kaiser Franz Josephs 1916 machte Karl schließlich zum

Kaiser über die Donaumonarchie. Glück war seiner Regentschaft jedoch

nicht beschieden: Seine Friedensbemühungen um ein Ende des Ersten

Weltkriegs endeten für Österreich mit einem unbefriedigenden Ergebnis.

Am 11.11.1918 musste Karl dann seinen Rücktritt erklären, und die

Familie hatte Hals über Kopf Österreich zu verlassen. Für die

Anfangsjahre fand sie in der Schweiz Aufnahme. Nach einem

fehlgeschlagenen Restaurationsversuch jedoch wurde Karl 1921 auf die

portugiesische Insel Madeira verbannt. Mit 35 Jahren, insgesamt

geschwächt und an Grippe erkrankt, verstarb Karl als letzter

Österreichischer Kaiser in Funchal. Dort wurde er schließlich

beigesetzt und zur letzten Ruhe gebettet.

Auch Kaiser Karl I. lebt mit Familie und Gefolge in Baden und „erhebt"

die Stadt nach 100 Jahren wieder zur Kaiserstadt. Auch er steigt wieder

im „Kaiserhaus" am Hauptplatz ab, verwendet für offizielle Empfänge

jedoch das „Haus der Kunst". Mit ihm erhält Baden erstmals auch eine

militärische Bedeutung, verlegt doch Kaiser Karl gleich nach seinem

Regierungsantritt das k. u. k. Armeeoberkommando von Teschen nach Baden

-es war in der Schule am Badener Pfarrplatz untergebracht. Karls

Ehefrau, Zita von Bourbon-Parma, die er 1911 geheiratet hatte, lässt

eine Geburten- und Säuglingsstation in Baden errichten, ebenso wie das

„Zitaheim" des „Vereins für erweiterte Frauenbildung" am Kaiser Franz

Ring 50, das dann bis 1939 besteht.

* * *

Erzherzog Karl Franz Joseph (1887 - 1922; Kaiser und König von Österreich-Ungarn 1916 - 1918)

Karl war der ältere Sohn von EH Otto und erhielt eine militärische

Ausbildung. Ottos Bruder, EH Franz Ferdinand, wurde nach dem Tod von

Kronprinz Rudolf zum Thronfolger (1896). Nach seiner Ermordung in

Sarajewo 1914 ging die Thronfolge auf seinen Neffen Erzherzog Karl

über. Nach dem Tod von Kaiser Franz Joseph übernahm Karl am 21.

November 1916 die Regierungsgeschäfte, ohne eine ausreichende

Vorbereitung dafür erhalten zu haben. 1911 hatte er die Prinzessin Zita

von Bourbon-Parma geheiratet, die ihn in seinen Entscheidungen vielfach

beraten hat. Der glücklichen Ehe entstammten acht Kinder. Für Baden

bedeutsam war Karls Entscheidung, während des Ersten Weltkriegs das

Armeeoberkommando Ende 1916 von Teschen (tschechisch-polnische

Grenzstadt in Schlesien) nach Baden zu verlegen. Karl erkannte bald die

Aussichtslosigkeit der Kriegsführung und unternahm Friedensbemühungen.

Diese wären nur durch eine Lösung vom Bündnis mit Deutschland

erfolgreich gewesen, was sich als unmöglich erwies. Die Not und die

Entbehrungen der Kriegsjahre sowie nationalistische

Separationsbewegungen führten schließlich zum Untergang der Armee am 3.

November 1918 und damit der Monarchie. Karl dankte am 11. November

allerdings nicht formell ab, sondern verzichtete auf eine Beteiligung

an den Regierungsgeschäften. Da er die neu geschaffene Republik nicht

anerkannt hat, wurde er per Gesetz des Landes verwiesen. Er fand Exil

in der Schweiz. Nach zwei gescheiterten Restaurationsversuchen in

Ungarn 1921 verlor er auch das Schweizer Exilrecht und wurde von den

Siegermächten (Entente) auf die portugiesische Insel Madeira verbannt,

wo er am 1. April 1922 an einer Lungenentzündung starb.

Erzherzog Otto Franz Joseph (1865-1906)

Erzherzog Otto war der zweitgeborene Sohn von Erzherzog Carl Ludwig,

der ihn überaus liebte. Er war Offizier, künstlerisch begabt,

sympathisch, lebenslustig und unprätentiös, dadurch sehr beliebt, auch

in der Frauenwelt. Mit seinem Cousin Kronprinz Rudolf verband ihn eine

enge Freundschaft. Zahlreiche frivole Abenteuer beeinträchtigten

allerdings sein Ansehen. Seine Ehe mit Maria Josepha Louise von Sachsen

war durch Ottos zügelloses Verhalten unglücklich; ihr entstammten zwei

Söhne: Karl Franz Joseph, der spätere letzte Kaiser von

Österreich-Ungarn, und Maximilian Eugen. 1900 erkrankte er an Syphilis,

an der er elend zugrunde ging.

Erzherzog Karl Ludwig (1833-1896)

Erzherzog Karl Ludwig war der zweitjüngste Bruder von Kaiser Franz

Josef. Ohne politische Funktion war er an Kunst und Theater sehr

interessiert und wurde Protektor zahlreicher Künstlervereinigungen

(u.a. Künstlerhaus Wien, Akademie der Wissenschaften) und trat

wiederholt bei Ausstellungseröffnungen in Erscheinung. Streng

katholisch und konservativ, unterstützte er viele karitative

Einrichtungen (Gesellschaft vom Roten Kreuz, Blindenwohlfahrt). Er war

ein ausgesprochener Familienmensch, der seinen Eltern, seinen

Geschwistern und Verwandten (auch Kronprinz Rudolf) eng verbunden war.

Als seinen Sommersitz erbaute er die Villa Wartholz in Reichenau. Seine

drei Söhne waren der spätere Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand

(1914 in Sarajewo ermordet), Erzherzog Otto und Erzherzog Ferdinand

Karl (wegen seiner unstandesgemäßen Heirat aus dem Kaiserhaus

geschieden mit dem Namen Ferdinand Bung). Bei einer Pilgerfahrt nach

Palästina trank er Wasser aus dem Jordan und erkrankte daran tödlich.

Erzherzog Rudolph

Er war der jüngste Bruder (1788-1831) von Kaiser Franz I. Wegen seiner

schwächlichen Gesundheit zum geistlichen Stand bestimmt, wurde er 1819

zum Erzbischof von Olmütz (Mähren) gewählt und erwies sich als ein der

Aufklärung verbundener Seelsorger. Künstlerisch vielfältig begabt, ist

er vor allem als Schüler und Mäzen Beethovens bekannt, dem er

lebenslang eine Rente - und damit seinen Aufenthalt in Wien - gesichert

hat. Er komponierte selbst Klavier- und Kammermusik, musizierte

gemeinsam mit Beethoven, der ihm zahlreiche Werke (u.a. „Missa

solemnis") gewidmet hat. Seine wertvolle Musiksammlung (darunter viele

Autographen Beethovens) gelangte an die Gesellschaft der Musikfreunde,

deren Protektor er war. Er verbrachte viele Sommer in Baden und starb

hier an den Folgen eines Schlaganfalls.

Erzherzog Anton Victor Joseph (1779-1835)

Erzherzog Anton war einer der zwölf Söhne von Kaiser Leopold II. (1747

1792), Bruder von Erzherzog Rudolph. Ursprünglich als gewählter

Nachfolger des Kurfürsten von Köln und Bischof von Münster vorgesehen,

kam dies durch die Auflösung der geistlichen Fürstentümer 1802

(Säkularisation) im Gefolge der napoleonischen Kriege nicht zu Stande.

Er wurde 1804 Hochmeister des Deutschen Ordens (hier im Bild

dargestellt), war 1816 bis 1818 Vizekönig des Königtums

Lombardo-Venetien. Danach übernahm er keine Ämter mehr, engagierte sich

aber in der Zivilgesellschaft. So war er u. a. Protektor der

Gesellschaft der Musikfreunde, der Gesellschaft der Blumenfreunde Wiens

und des Wiener Blinden-Institutes. In Baden hatte er sein Sommerpalais

in der Antonsgasse 10 - 12, das nach dem Stadtbrand von 1812 erbaut

worden war. Er war ein großzügiger Gönner und Wohltäter Badens. Selbst

botanisch sehr interessiert, veranlasste er zahlreiche Maßnahmen zur

landschaftlichen und gärtnerischen Verschönerung Badens, wovon die

Antonsgrotte im Helenental bis heute zeugt. Darüber hinaus förderte er

Badeeinrichtungen und die Armenfürsorge.

Kaiser Ferdinand I. (19.4.1793 - 29.6.1875)

Ferdinand war der älteste Sohn von Kaiser Franz I. Von Geburt an war er

von schwächlicher Konstitution, hatte einen Wasserkopf und litt an

epileptischen Anfällen. Schon von seinem Aussehen her war er als

Herrscher über das große Habsburgerreich wohl eher ungeeignet. Dennoch

wurde er im Jahre 1835 zum Kaiser gekrönt. Seine Regierungsgeschäfte

aber führte Fürst Metternich. Ferdinand war anderen - schöngeistigen -

Dingen zugetan: Er sprach fünf Sprachen, spielte zwei Instrumente,

wusste gut zu zeichnen, zu reiten und zu fechten und nahm regen Anteil

am Fortschritt der Wissenschaften. Seine soziale Ader für die Armen und

Schwachen, sowie seine oft etwas einfältig anmutende Art verschafften

ihm den Beinamen „Ferdinand der Gütige", was bald zu „Gütinand der

Fertige" verballhornt wurde.

1831 wurde Ferdinand mit der sardinischen Königstochter Maria Anna

verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. 1848 dankte er zugunsten seines

Neffen Franz Joseph ab. Danach lebte er mit seiner Frau als Privatmann

in Prag und verwaltete die Güter des Herzogs von Reichstadt. Bis 1832

kommt er regelmäßig mit seinem Vater nach Baden. Doch nach einem

Attentat, das er zwar heil übersteht, bleibt er der Stadt hinkünftig

und endgültig fern. Zur Erinnerung an seine so glückliche Errettung

wird der Ferdinandbrunnen an der Pestsäule errichtet.

* * *

Kaiser Ferdinand von Österreich (1793-1875; Kaiser 1835-1848)

Kaiser Ferdinand war der älteste Sohn von Kaiser Franz I. Sein Vater

und seine Mutter (Marie Theresia beider Sizilien) hatten die gleichen

Großeltern, was Auswirkungen auf ihre Nachkommen hatte. Ferdinand war

körperlich und geistig behindert (Epilepsie), weshalb Franz I. dafür

sorgte, dass die Regierungsgeschäfte von der „Geheimen Staatskanzlei"

geführt wurden (u. a. von Ferdinands Bruder EH Franz Karl - dem Vater

von Kaiser Franz Joseph - und Staatskanzler Fürst Clemens Metternich).

Ferdinand zeigte sich interessiert an Technik und den Fortschritten in

der Landwirtschaft, wodurch zahlreiche Neuerungen im Staat erfolgt

sind. Politisch kam es allerdings zur Stagnation und sozialen

Spannungen. Diese führten im März 1848 zur Revolution. Am 2. Dezember

übergab Ferdinand die Regierung seinem Neffen Franz Josef. Danach lebte

er in Prag und widmete sich der Verwaltung seiner Güter, deren Erträge

gesteigert werden konnten, was Franz Josef ein reiches Erbe einbrachte.

1832 erfolgte in Baden auf ihn ein misslungenes Pistolenattentat durch

einen frustrierten Hauptmann. Am Hauptplatz in Baden erinnert der

Ferdinandbrunnen an den „gütigen" Kaiser, der sich großer Beliebtheit

erfreut hat.

Erzherzog Franz Carl

Franz Carl (1802 1878) war der dritte Sohn von Kaiser Franz I., und

Bruder von Kaiser Ferdinand. Wie sein kaiserlicher Onkel ist er hier

ebenfalls im Ornat eines Ritters vom Goldenen Vlies dargestellt, mit

dem Großstern des Stephans-Ordens. Er hat 1824 die Prinzessin Sophie

Friederike von Bayern geheiratet, mit der er fünf Kinder hatte. Auf

Drängen seiner Frau verzichtete er im Dezember 1848 nach der Abdankung

Kaiser Ferdinands zu Gunsten seines Sohnes Franz Josef auf die

Thronfolge. Politisch unbedeutend, war er sehr an Kunst und Kultur

interessiert, Protektor zahlreicher Institutionen. Am Bekanntesten

dabei das Franzisco-Carolinum, das heutige Oberösterreichische

Landesmuseum (nach seinem Tod übernahm Kronprinz Rudolf das

Protektorat), und das Theater in Bad Ischl).

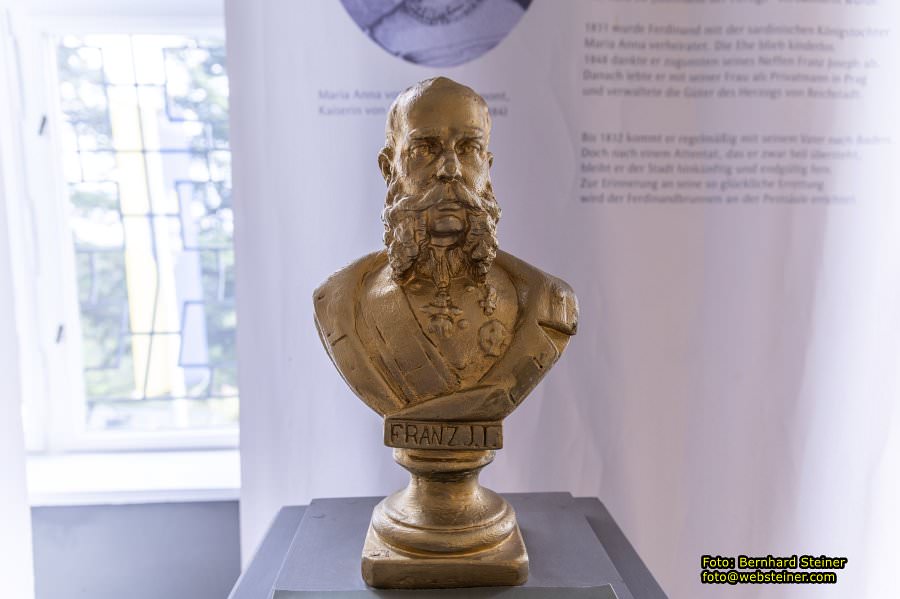

Kaiser Franz Joseph (18.8.1830 - 21.11.1916)

Nach der Abdankung Kaiser Ferdinands I., des „Gütigen", bestieg Franz

Joseph mit nur 18 Jahren den kaiserlichen Thron. Außen- und

innenpolitisch erlebte Kaiser Franz Joseph eine Serie kleiner Siege,

vor allem aber auch große Niederlagen. Die Nationalitätenkonflikte in

den Ländern der Monarchie wurden jedoch zum größten Problem während

seiner Regentschaft. Besonders der wirtschaftliche Aufschwung der

Donaumonarchie - Verkehrswesen, Industrialisierung,

Weltausstellung -ist mit der Ära Kaiser Franz Josephs verbunden.

Die altösterreichische Prägung vieler Städte im Reich und der Bau der

Wiener Ringstraße mit seinen prächtigen Gebäuden stellen heute noch ein

beredtes Zeugnis dieser Epoche dar.

1854 heiratete Franz Joseph seine sechzehnjährige Cousine Elisabeth.

Der anfänglich glücklichen Ehe mit „Sisi" entstammten 4 Kinder: Rudolf,

der Kronprinz, nahm sich 1889 in Mayerling das Leben. In der Thronfolge

rückte nun der Neffe des Kaisers nach. Die Ermordung Franz Ferdinands

in Sarajewo 1914 gab schließlich den entscheidenden Anstoß für den

Ersten Weltkrieg. Besuche des Kaisers in Baden sind aus familiären

Gründen nicht selten: Erzherzog Albrecht und Erzherzog Rainer zählen zu

den Favoriten. Es waren an die zehn Besuche, aber nur ein offizieller:

am 14.6.1899. Bei dieser Gelegenheit wird die Badener

Schützengesellschaft beauftragt, das „9. NÖ. Landesschießen" in Baden

entsprechend auszurichten. Noch zu Lebzeiten Sisis tritt Katharina

Schratt in das Leben des Kaisers. Die spätere Schauspielerin wurde am

11. September 1853 in Baden geboren. Nach Auftritten in Wien und Berlin

wird sie k u. k. Hofschauspielerin und gastiert mehrmals auch in Baden

unter großem Beifall.

Kaiserin „Sisi"

Elisabeth, die Ehefrau Franz Josephs, war zu ihren Lebzeiten eine vom

Wiener Hof eher minder geachtete Kaiserin, zum einen, da sie nicht dem

höchsten Hochadel entstammte, zum anderen, weil sie nur widerstrebend

die Etikette erfüllte und sich nicht so einfach dem Hofzeremoniell

beugen wollte. Dennoch wurden alle Feste und Jubiläen feierlichst

begangen: mit zahlreichen Abbildern der Kaiserin und des Kaisers, mit

mehrseitigen Broschüren zu den Huldigungsfestzügen, mit

Erinnerungsmedaillen, Huldigungsbällen, Statuetten etc. Berühmt wurde

Elisabeth aber erst durch die „Sissy"-Filme. Hubert Marischka, der

Regisseur, zeichnete eine Kaiserin von mädchenhaftem Liebreiz und

stolzer Anmut, die dem Kaiser stets wohlmeinend und zugeneigt war. Mit

dem Leben der Kaiserin hatten diese jedoch wenig zu tun.

Erzherzog Wilhelm (21.4.1827 - 29.7.1894)

Wilhelm Franz Carl war der jüngste Sohn von Erzherzog Karl und

Henriette von Nassau. Nachdem er im Alter von zwei Jahren die Mutter

verlor, wurde er vorwiegend von Männern großgezogen: von seinem Vater

und seinem älteren Bruder Albrecht. Dementsprechend verlief auch sein

Werdegang: 1842 begann er seine erfolgreiche Karriere als Militarist,

durchlief alle Ränge, und bis zu seinem Tod war er überdies

„Hochmeister des Deutschen Ordens". Als Wohnort ließ er auf der

Ringstraße in Wien das stattliche „Deutschmeister-Palais" erbauen.

Darüber hinaus setzte er wichtige Impulse auf den Gebieten der

Zivilkrankenpflege und baute das Feldsanitätswesen maßgeblich aus.

Dafür erhielt er auch vom Kaiser finanzielle Unterstützung. Erzherzog

Wilhelm war nicht verheiratet, war ihm doch als Hoch- und

Deutschmeister ein zölibatäres Leben vorgeschrieben. 1884 lässt er nahe

der Weilburg die „Eugenvilla" erbauen. Auch sind ihm Badener

Angelegenheiten ein Anliegen, besonders der 1892 gegründete Badener

Trabrennverein. 1894 stürzt er, ein hervorragender Reiter, vom Pferd

und verstirbt unmittelbar danach.

Erzherzog Rainer (11.1.1827 - 27.1.1913)

Erzherzog Rainer war ebenfalls ein Neffe von Kaiser Franz I. Er wurde

von Franz Joseph I. an die Spitze des Reichsrats berufen. Auch Rainer

wählte, wie durchaus üblich, die Militärlaufbahn und befehligte

1868-1906 als Oberkommandeur die Landwehr, beziehungsweise ab 1874

diese als Feldzeugmeister. Erzherzog Rainer, ein Freund von Kunst und

Wissenschaft, war außerdem Kurator der Akademie der Wissenschaften und

Protektor des Museums für Kunst und Industrie. 1884 erwarb er die in

Fayum gefundene Papyrussammlung, die er 1899 dann der k.u.k.

Hofbibliothek vermachte.

1852 nahm er seine Cousine Maria Karolina zur Frau. Sie war die Tochter

Erzherzog Karls und Henriette. Vor ihrer Heirat war Maria Karolina mit

bereits 19 Jahren hochnoble Äbtissin eines Damenstiftes in Prag. Als

„Tante Marie Rainer" war sie in Baden sehr populär. 1873 übernimmt sie

von Kaiserin Carolina Augusta deren Aufgabe in der Kleinkinder

Bewahranstalt Mariengasse. Ab 1892 hat sie, zusammen mit Erzherzogin

Maria Immaculata, das Protektorat über das Wohltätigkeitsparkfest inne,

das zugunsten des Fonds der „Badener Schulküche" und eines Spitals für

arme Kinder alljährlich stattfindet. Als Kind wohnt sie dauerhaft auf

Schloss Weilburg. 1874 kaufen Erzherzog Rainer und Maria Karolina für

ihren Sommeraufenthalt die Villa Epstein in Baden, die heutzutage unter

dem Namen „Rainer Villa" bekannt ist. Erzherzog Rainer war oft zu Gast

in diesem Museum.

Kaiser Franz I. (12.2.1768 - 2.3.1835)

Franz war der erste Enkel Maria Theresias und Neffe von Joseph II. Da

dieser kinderlos blieb, war Franz sein natürlicher Nachfolger. Er war

der letzte Kaiser des HI. Römischen Reiches Deutscher Nation,

begründete jedoch 1804 als Franz I. das erbliche Kaisertum Österreich

und legte schließlich 1806 die deutsche Kaiserwürde ab. Die

Regierungsgeschäfte überließ er großteils Staatskanzler Metternich. Die

Abfassung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, die Gründung der

Österreichischen Nationalbibliothek und die Errichtung der

Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft sind jedoch aufs Engste mit seiner

Regentschaft verknüpft.

1793 kommt Franz das erste Mal zur Kur in die Stadt Baden. Ab diesem

Zeitpunkt wiederholt er seine Besuche regelmäßig und wählt schließlich

die Stadt zu seiner „Sommerresidenz". Kaiser Franz hat einen

ausgeprägten Familiensinn, fühlt sich bürgernah und seinen Untertanen

sehr verbunden. Er wird von der Bevölkerung daher oftmals „der Gute"

genannt. Nach dem verheerenden Brand von Baden im Jahre 1812 hat Franz

sehr wesentlich Anteil an ihrem Wiederaufbau. Er erwirbt 1813 das

Esterházysche Haus am Hauptplatz. das ab diesem Zeitpunkt bis heute

unter „Kaiserhaus" firmiert. 1810 gibt er seine Tochter Marie Louise

Kaiser Napoleon zur Frau, und 1811 kommt Franz Joseph Karl als König

von Rom zur Welt, später bekannt als der jung verstorbene Herzog von

Reichstadt. Mit ihm verweilt seine Mutter immer wieder in Baden. Sie

ist hier oft als Kind gewesen, 1814 und 1818 im Kaiserhaus, 1823 im

früheren Haus Nr. 19 auf dem Hauptplatz, 1828 im Haus des später

berühmten Badener Casinos sowie 1830 und 1834 in der sogenannten

Floravilla.

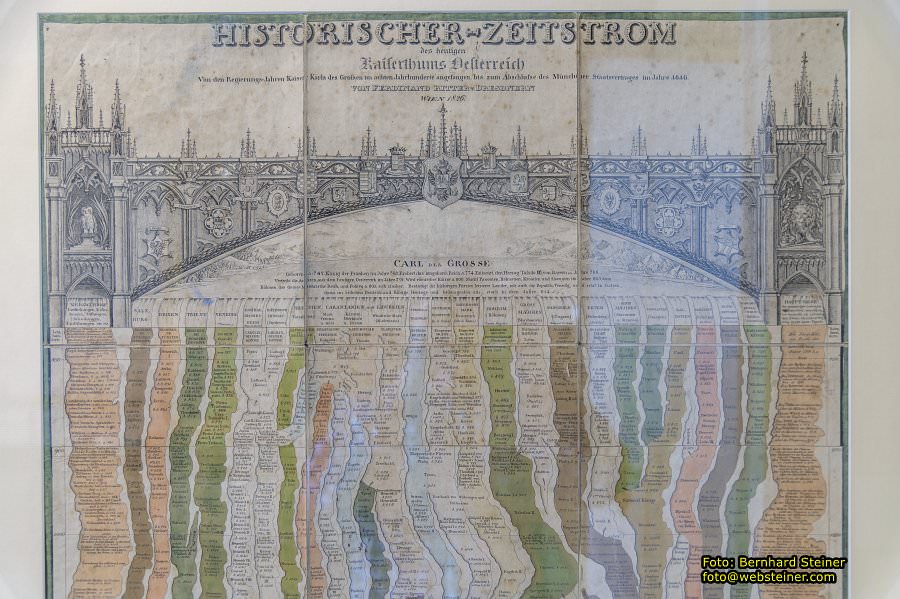

HISTORISCHER-ZEITSTROM des heutigen Kaiserthuns Oesterreich

Von den Regierungs-Jahren Kaiser Karls des Grossen im achten

Jahrhunderte angefangen, bis zum Abschlusse des Münchner

Staatsvertrages in Jahre 1846.

VON FERDINAND RITTER von DRESDNERN

WIEN 1826