web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Bremen

Freie Hansestadt Bremen, September 2024

Die Stadtgemeinde Bremen ist die Hauptstadt des

Landes Freie Hansestadt Bremen (kurz ebenfalls „Bremen“, und die

zehntgrößte Stadt in Deutschland. Bremen liegt zu beiden Seiten der

Weser, etwa 60 Flusskilometer vor deren Mündung in die Nordsee bzw.

deren Übergang in die Außenweser bei Bremerhaven.

* * *

Bremen Hauptbahnhof ist der

wichtigste Bahnhof in der Stadtgemeinde Bremen, im Zwei-Städte-Staat

Freie Hansestadt Bremen und in der Metropolregion Nordwest. Er befindet

sich nordöstlich der Innenstadt in der Bahnhofsvorstadt. Er steht mit

täglich insgesamt rund 147.000 Reisenden und Besuchern auf Platz 11 der

meistfrequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. Das von 1885 bis

1889 errichtete Gebäude am Bremer Bahnhofsplatz entwarf der Architekt

Hubert Stier im Stil der Neorenaissance. Auf neun Gleisen verkehren pro

Tag im Durchschnitt 80 Fern- und 450 Nahverkehrszüge. Vor dem Bahnhof

befinden sich Haltestellen von Stadtbussen und Straßenbahnen der BSAG

sowie anderer Anbieter.

Zum Schutz des zwischen 1574 und 1590 angelegten Weserhafens wurde am

Westufer der Weser die befestigte Neustadt angelegt. Die Weser

versandete jedoch zunehmend, und für die Handelsschiffe wurde es immer

schwieriger, an der seit dem 13. Jahrhundert als Hochseekai genutzten

Schlachte anzulegen. Von 1619 bis 1623 bauten deshalb im flussabwärts

gelegenen Vegesack niederländische Konstrukteure den ersten künstlichen

Hafen Deutschlands.

Die Teerhofbrücke in Bremen ist

eine Fußgängerbrücke über die Weser. Sie verbindet die Weserhalbinsel

Teerhof mit der Schlachte und der Bremer Altstadt. Die Brücke hat eine

Länge von etwa 117,7 Meter und die Unterbauten wurden aus Stahlbeton

errichtet, der Überbau in Verbundbauweise. Der Hohlkörper ist in Grün,

das Geländer in Blau gehalten. Zur Schlachte hin wird das Bauwerk durch

seinen breiten Treppenabgang aufgeweitet, der bei Veranstaltungen als

Sitztribüne dient.

Die Schlachte - Historisches Hafenrevier Schlachte

Die Schlachte war über 600 Jahre lang der Hafen Bremens. 1250 wurde sie

erstmals als "slait" erwähnt (mittelniederdeutsch von "eingeschlagenen"

Pfählen). Seit dieser Zeit wurde das Weserufer zum Hafen ausgebaut,

denn die Balge, der älteste Bremer Hafen, der bis zum Markt reichte

konnte von größeren Schiffen nicht angelaufen werden. Im 16.

Jahrhundert erhielt das Weserufer an der Schlachte eine aufragende

Kaimauer aus Stein. Schon seit dem 15. Jahrhundert ist auch das

Vorhandensein von Wuppen (Hebebäume) bezeugt, um 1600 erbaute man einen

Kran für den Umschlag schwerer Güter. Der Hafen zog sich über 400 m

Länge von der Martinikirche bis zum Fangturm. Über die Schlachtpforten

sorgten Gassen (Schlachtgänge) für die Anbindung des außerhalb der

Stadtmauer gelegenen Hafens an die Stadt. Die großen Tore wurden nachts

geschlossen, nur zwei kleine Pforten blieben stets offen und wurden vom

Stadtmilitär bewacht. Den Warentransport zwischen dem Hafen und den

Speichern in der Stadt besorgten Karrenschieber.

An der Schlachte war ein vielfältiges Hafengewerbe ansässig: Der

Schlachtevogt (Hafenmeister) und Schlachteschreiber übten die Aufsicht

aus und zogen Gebühren ein, Schlachtewächter sorgten für die

Sicherheit. Kran- und Wuppenmeister, Kornträger (Maskopträger) und

Tonnenträger besorgten den Umschlag zwischen Schiff und Kaje,

Karrenschieber und Fuhrleute erledigten den Zubringerverkehr in die

Stadt. Im 17. und 18. Jahrhundert arbeiteten ca. 300 Menschen im

Schlachtehafen. Neben Schiffsverkehr und Handel sorgten auch

Gasthäuser, Kellerschänken und Krüge für Leben im Hafen: an der

Schlachte befand sich in fast jedem zweiten Haus eine Gaststätte!

Durch die Versandung der Weser wurde Bremen aber für große Seeschiffe

immer schlechter erreichbar. Seit dem 18. Jahrhundert konnten nur noch

Weserkähne im Leichterverkehr von See kommende Waren nach Bremen

bringen. Erst die Weserkorrektion und der Bau des Freihafens 1884-1888

beendeten diesen Zustand. Die Schlachte hatte damit als Hafen

ausgedient, sie wurde seit 1899 in eine Grünanlage umgewandelt. Ihre

alte Bausubstanz an Kontorhäusern ging im Zweiten Weltkrieg - vor allem

im Luftangriff am 6. Oktober 1944 - verloren. Nach dem Krieg wurde

zwischen Fluß und Mauer eine aufgeschüttete Rampe zur Weserpromenade

erweitert. Im Jahr 2000 wurde die Bremer Schlachte städtebaulich

aufgewertet und in neuer Gestalt wiedereröffnet.

St. Martini Kirche - Backsteinkirche aus dem 13. Jh. mit evangelisch-lutherischen Gottesdiensten und gotischer Architektur.

Propsteikirche St. Johann

Im 14. Jahrhundert als Klosterkirche des Franziskaner-Ordens erbaut.

Die dreischiffige Hallenkirche bietet mit ihrem feingliedrigen Giebel

ein prägnantes Beispiel der Backstein-Gotik. Nach wechselnden Nutzungen

dient die Propsteikirche St. Johann seit 1823 wieder als katholisches

Gotteshaus; im Inneren wurde damals ein zweiter Fußboden zum Schutz vor

Hochwasser eingezogen.

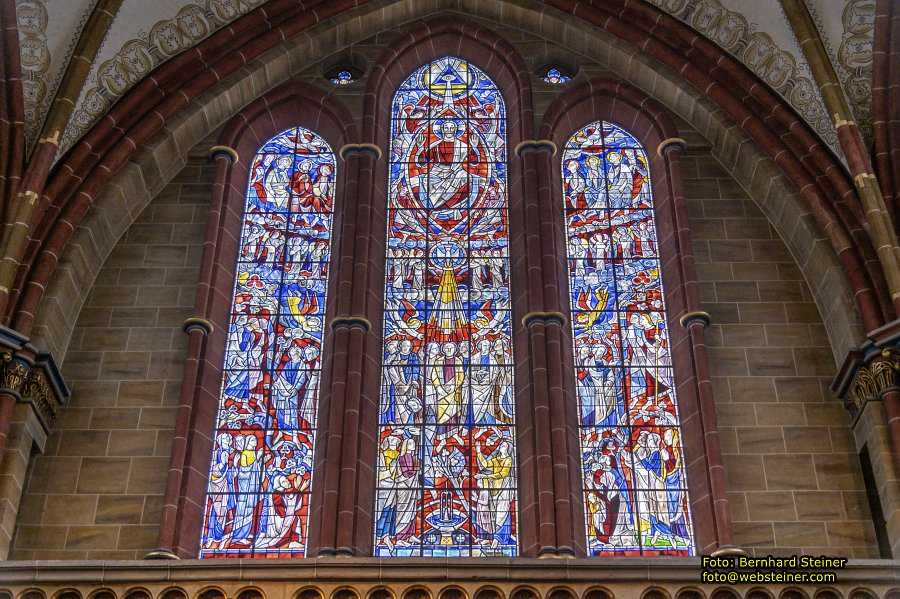

St. Johann ist eine römisch-katholische Pfarrkirche zugleich auch

Propsteikirche in Bremen. Sie wurde im 14. Jahrhundert als

Klosterkirche des Franziskanerordens erbaut. Ihre Pfarrgemeinde gehört

zum Dekanat Bremen des Bistums Osnabrück.

Das Kirchengebäude ist ein überaus prägnanter Vertreter der

Backsteingotik. Alle drei Kirchenschiffe werden von einem einzigen

großen Satteldach überdeckt. Durch diese Bauform erhält der Westgiebel

seine außergewöhnliche Form und Größe. Er ist in drei Geschosse

unterteilt, die ihrerseits durch paarweise angeordnete

Spitzbogenblenden gegliedert werden. Der Grund der Spitzbogenblenden

ist ornamental ausgemauert, die Spitzbogenfelder sind verputzt.

Die Kirchenfenster wurden in den Jahren 1955 bis 1957 durch den

Künstler Walter Klocke geschaffen. Dargestellt sind bedeutende Heilige

wie der Namenspatron Johannes der Täufer sowie Petrus, Paulus,

Franziskus, Gertrud von Helfta und Elisabeth von Thüringen, aber auch

Heilige aus dem Bremer Raum, nämlich Willehad, Ansgar, Rimbert und Emma

von Lesum.

Die Orgel von St. Johann wurde 1965 von der Orgelbaufirma Franz Breil

(Dorsten) erbaut. In den Siebziger Jahren wurde sie durch die

Erbauerfirma umintoniert. Das Instrument hat 47 Register auf drei

Manualen und Pedal mit mechanischer Spiel- und elektrischer

Registertraktur.

Die Böttcherstraße ist eine 108

m lange Straße in der Bremer Altstadt, die aufgrund ihrer Architektur

zu den Kulturdenkmalen und Touristenattraktionen in Bremen zählt. Die

meisten Gebäude sind in der Zeit von 1922 bis 1931 entstanden und

hauptsächlich Ludwig Roselius (1874–1943), einem Bremer Kaffeekaufmann

und Mäzen, zu verdanken. Roselius beauftragte die Architekten Eduard

Scotland (1885–1945), Alfred Runge und den Bildhauer Bernhard Hoetger

(1874–1949) mit der künstlerischen Gestaltung. Die Straße und ihre

Gebäude sind ein seltenes Beispiel für die Architektur des

Expressionismus. Von den Häusern können mehrere dem Stil des

Backsteinexpressionismus zugeordnet werden.

Das Haus des Glockenspiels in

der Bremer Böttcherstraße ist bekannt durch sein Glockenspiel aus

Meißner Porzellanglocken und die von Bernhard Hoetger entworfenen

Holztafeln in einem drehbaren Turm-Teil.

Handwerkerhof mit Bremer Staatswappen 1571 und Statue 'Schauender Knabe' von 1936 auf der Terrasse des Paula-Becker-Modersohn-Hauses in der Böttcherstraße

Sieben-Faulen-Brunnen von Hoetger im Handwerkerhof

Errichtet: vor 1930; Anlass: Erinnerung an die Sage der Sieben Faulen;

Entwurf: Bernhard Hoetger; Ausführung: Otto Meier; Material: Backstein

(Sockel) und Bronze (Rohre); Aufstellungsort: Im Handwerkshof der

Böttcherstraße.

Die Legende der Sieben Faulen stammt von dem Bremer

Volksmärchen-Schriftsteller Friedrich Wagenfeld (1810–1846). Die

Legende erzählt von sieben faulen Söhnen eines armen Bauern, die in die

Welt hinausziehen und mit innovativen Ideen zurückkommen.

Der Lichtbringer ist der Titel

eines großen, vergoldeten Bronzereliefs von Bernhard Hoetger aus dem

Jahr 1936 über dem Eingang zur Böttcherstraße in Bremen. Das

großformatige, quadratische Relief (383 × 383 cm) wird dominiert von

der gestreckten Figur eines lockigen, schwerthaltenden, unbekleideten

Jünglings, der aus der rechten oberen Ecke diagonal herabstürzend

Schwert und abweisende Hand gegen ein dreiköpfiges Schlangen- oder

Drachenwesen richtet.

Krugträgerin

Errichtet: 1912; Ausführung: Bernhard Hoetger, Material: Gussstein, Aufstellungsort: Straße Hinter dem Schütting

Altes Rathaus

1405-1409 als repräsentativer

und wehrhafter Bau zusammen mit dem Roland von 1404 auf einem Höhepunkt

der mittelalterlichen Stadtgeschichte errichtet. Der Saalgeschossbau

aus wechselnd rotem und schwarz glasiertem Ziegelstein ist 42 m lang

und 16 m breit, sein Innenausbau erfolgte bis 1412. Im dreischiffigen

Ratskeller ruht das Gewölbe auf 20 Pfeilern aus Sandstein, in der

Unteren Halle stützen 20 Eichenholzständer die Balkendecke. Die Obere

Halle ist als ungeteilter Saal mit frei tragender Decke reich

ausgestattet mit Wandbildern, Schmuckportalen und Holzschnitzereien.

An der Marktfassade zeigen acht Monumentalskulpturen den Kaiser (links)

und die Kurfürsten. Der Figurenzyklus verdeutlicht den Anspruch der

Stadt auf Reichsfreiheit. An den Schmalseiten über den Eingängen

Prophetenfiguren (zum Dom hingewandt Petrus), später umgedeutet als

Philosophen. Vor der Marktfassade eine Arkadengalerie mit elf Jochen,

im Norden seit dem 16. Jh. verschiedene Anbauten.

1608-1614 Umgestaltung der

Marktfassade im Renaissancestil unter dem Bremer Baumeister Lüder von

Bentheim. Ein Mittelrisalit wurde vorgesetzt. Es entstand ein gläserner

Erker mit einem flandrischen Giebel, rechts und links davon je ein

weiterer Schmuckgiebel. Die schmuckvolle Fassade ist ein Meisterwerk

der Weserrenaissance, ihr reichhaltiges Bildprogramm ist zu verstehen

als ein moralischer Appell an die Regierenden im Sinne republikanischer

Bürgertugenden.

1616 in der Oberen Halle

Fertigstellung der Güldenkammer mit bedeutenden Holzschnitzwerken. 1905

gestaltete Heinrich Vogeler die Kammer im Innern zu einem

Gesamtkunstwerk im historisierenden Jugendstil.

2004 Aufnahme des Ensembles aus

Altem und Neuem Rathaus gemeinsam mit dem Roland in die UNESCO-Liste

Welterbe der Menschheit als ein außergewöhnliches Beispiel eines

spätmittelalterlichen Rathauses, das für bürgerliche Autonomie und

städtische Freiheit einer bis heute selbstständigen Stadtrepublik steht.

Der Bremer Roland, eine 1404

errichtete Rolandstatue auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, ist ein

Wahrzeichen Bremens und gilt als ältester erhaltener Steinroland. Die

Figur hat eine Höhe von 5,47 Metern und steht auf einem 60 Zentimeter

hohen, gestuften Podest. Im Rücken wird sie von einem Pfeiler gestützt,

der von einem gotisch ornamentierten Baldachin gekrönt wird. So

erreicht das Denkmal eine Gesamthöhe von 10,21 Metern und ist damit die

größte freistehende Statue des deutschen Mittelalters.

Dargestellt ist der aus Liedern und Epen (Rolandslied) bekannte

Heerführer und angebliche Neffe Karls des Großen. Roland steht also auf

dem Markt als Repräsentant des Kaisers, er verkündet und garantiert die

Marktrechte und Freiheiten, die der Stadt angeblich verliehen worden

waren. Der Schild mit dem Doppeladlerwappen des Reiches ist Zeichen des

so lange umkämpften Bremer Anspruches auf Reichsfreiheit.

Das Bismarck-Denkmal am Bremer Dom ist ein 1910 eingeweihtes bronzenes

Reiterdenkmal für den 1898 verstorbenen ehemaligen Reichskanzler Otto

von Bismarck. Der renommierte Münchner Bildhauer Adolf von Hildebrand

hatte dazu 1904 den Auftrag bekommen.

Als eines der wenigen Monumente, die Bismarck in Form eines

Reiterstandbilds darstellen, zeigt das Denkmal den Reichskanzler auf

einem sechs Meter hohen Steinsockel aus Untersberger Kalkstein mit Helm

und leicht stilisierter Uniform seines Kürassierregiments. Dem hohen

Standort angemessen sind die figürlichen Einzelelemente kraftvoll und

kompakt modelliert. Die Kopfwendung des Pferdes zum Domshof hin gibt

dem Denkmal etwas Lebendigkeit. Die in der rechten Hand gehaltene Rolle

wird als Verfassungsschrift interpretiert.

Otto von Bismarck (1815–1898),

der preußische Politiker und von 1871 bis 1890 Reichskanzler, wurde vor

allem wegen seiner Rolle bei der Reichsgründung im konservativen

Bürgertum als „Eiserner Kanzler“ hoch verehrt, auch nachdem er 1890 von

Kaiser Wilhelm II. entlassen worden war. Sein Verhältnis zur

offiziellen Bremer Politik war wegen abweichender Interessen in

kolonialpolitischen und Handelszollfragen nicht immer ungetrübt.

Gleichwohl betrachtete man ihn in Bremen, wie in anderen

nichtpreußischen Staaten auch, als Symbolfigur der nationalen Einheit.

Hunderte von Bismarck-Denkmälern entstanden, teils schon zu Lebzeiten

des Reichskanzlers, vor allem aber nach seinem Tod am 30. Juli 1898.

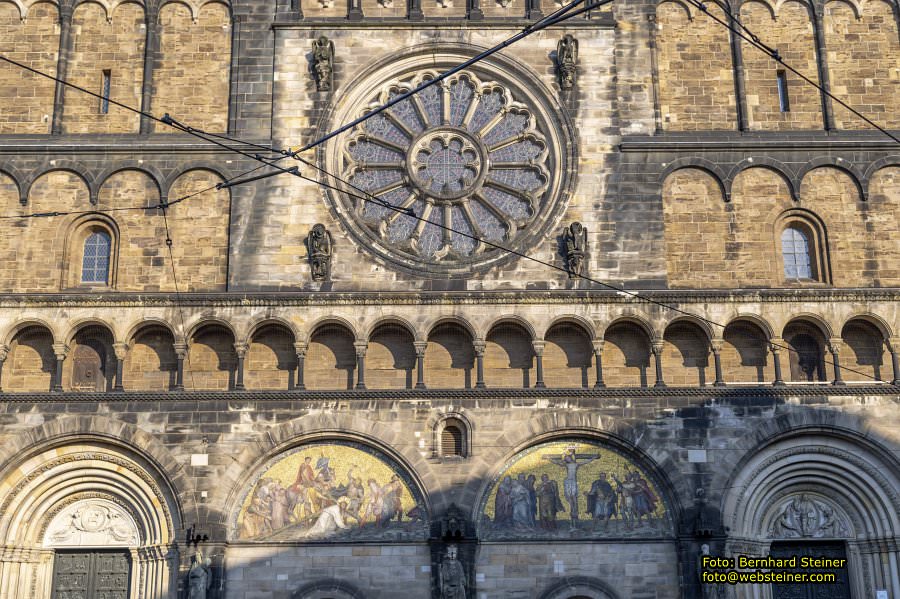

St. Petri-Dom

Weihe der ersten Kirche um 789 durch Bischof Willehad. Nach Brand 1041

grundlegende Vorgaben für den Bau unter den Erzbischöfen Bezelin

(1035-43) und Adalbert (1043-72). Als dreischiffige Basilika mit Ost-

und Westkrypta geht der heutige Dom auf Erzbischof Liemar (1072-1101)

und seine Nachfolger zurück. Im Jahr 1483 erneut Zerstörungen durch

Brand. Ergänzung des mittelalterlichen Baus durch ein spätgotisches

Nordschiff während der Amtszeit von Erzbischof Johann III. Rode

(1497-1511). Im 17. und 18. Jahrhundert unter schwedischer und

hannoverscher Verwaltung.

Grundlegende Restaurierung ab 1888 durch Max Salzmann und Ernst

Ehrhardt; Aufbau der teilweise eingestürzten Westfront und des

Vierungsturms. 1899-1902 Gestaltung des Dominneren durch den

Kirchenmaler Hermann Schaper in Anlehnung an mittelalterliche

Dekorationsvorstellungen; Erneuerung während Domrestaurierung 1972-87.

Im Inneren bedeutende Reste mittelalterlicher Ausstattung, romanische

Krypten und Dommuseum; angrenzend der Bleikeller.

Die Domportale mahnen uns

Die Türen des St. Petri Doms sind 1891 von dem Kölner Künstler Peter

Fuchs entworfen worden. Das linke Portal zeigt Szenen aus dem Alten

Testament, das rechte aus dem Neuen Testament. Verschiedene

Darstellungen der Israeliten und Juden tragen deutlich antisemitische

Züge. Darin nehmen die Domtüren das christliche Kunstverständnis ihrer

Zeit auf. Die St. Petri Domgemeinde ist sich bewusst, dass es sich

hierbei um christliche Antijudaismen handelt. Sie weiß um die Shoa und

das schwere Leid, das Jüdinnen und Juden zugefügt wurde. Auch unsere

Gemeinde hatte daran ihren Anteil. Heute fühlt sie sich verpflichtet,

das Verständnis zwischen Judentum und Christentum zu fördern. Daher

versteht die St. Petri Domgemeinde. diese Portale als Mahnmal. Es

fordert dazu auf, sich Diskriminierungen aus ethnischen und religiösen

Gründen bewusst zu machen und sie entschieden zurückzuweisen.

Der Bremer Dom war seit 789 die Kathedrale des mächtigsten Erzbistums

in Nordeuropa. Bremer Missionen verbreiteten das Christentum über ganz

Skandinavien und entlang der Ostseeküste bis ins Baltikum, wo sie die

Stadt Riga gründeten. Der heutige Dombau wurde im Jahr 1042 begonnen.

Seit 1547 ist die Domgemeinde evangelisch.

- 787 Der Missionar Willehad wird von Karl dem Großen zum Bischof von Bremen berufen. Er weiht den ersten steinernen Dombau789.

- 860 Ansgar, „der Apostel des Nordens“, lässt nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Hamburg-Bremen eine dreischiffige Saalkirche erbauen.

- 1042 Nach einem Brand beginnt Erzbischof Bezelin den Neubau einer mehr als doppelt so großen romanischen Basilika in den heutigen Maßen.

- 1240 Die flache Decke wird Mitte des13. Jh. unter Erzbischof Gerhard II. gotisch eingewölbt. Der Dom erhält ein neues Westwerk mit Türmen.

- 1502 Erbischof Johann III. Rode lässt das Nordschiff im spätgotischenStil erhöhen; einen weiteren Umbau verhindern die Wirren der Reformation.

- 1638 Nach fast hundert Jahren Schließung und Verfall wird der Dom mit neuer Kanzel wieder geöffnet.

- 1888 Die erste große Domrestaurierung erneuert die Türme, Fassaden, Bronzetüren und die Orgel. Der Innenraum wird wieder farbig ausgemalt.

- 1945 Im Zweiten Weltkrieg beschädigen Bombentreffer das Nordschiff, die Orgel und alle Fenster.

- 1972 Durch die zweite große Restaurierung erhält der Dom die letzten neuen Fenster, beide Altäre sowie die Chorgitter. Mit den Bodengrabungsfunden wird 1987 das Dom-Museum gegründet.

Am Vorabend der Reformation soll der Dom fünfzig Altäre beherbergt

haben, von denen keiner erhalten blieb. Der Hauptaltar ist heute

schlicht. Weitere drei Altäre befinden sich in den beiden Krypten und

an der Nordseite des Hauptschiffs.

Die Rose im Westen und die Farbfenster der Chorschlusswand schuf 1946

der Bremer Georg Rohde. Die „Anbetung der Hl. Drei Könige“, wurde 1953

von dem deutschen Maler Charles Crodel entworfen.

Der dänische Erzbischof Friedrich II. ließ 1638 zur Wiedereröffnung des Doms nach fast hundert Jahren Schließung eine barocke Kanzel

errichten. Sie galt als Bekenntnis des Doms zur lutherischen Liturgie

gegen den reformierten Rat der Stadt Bremen. Jürgen Kriebel,

Hofbildhauer in Kopenhagen, schuf die Lindenholz-Figuren des David mit

den vier Evangelisten, der Propheten und Apostel sowie des

auferstandenen Christus auf dem Schalldeckel.

An der Ostwand des nördlichen Querschiffes befindet sich die im Stile des Neobarock gehaltene Bach-Orgel

mit 35 Registern, die zwischen 1965 und 1966 in der Werkstatt der

niederländischen Orgelbauer van Vulpen in Utrecht gefertigt und am 20.

Februar 1966 mit einem Konzert von Käte van Tricht eingeweiht wurde.

Sie ersetzte die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte erste

Bachorgel des Erbauers Wilhelm Sauer, die anlässlich des 26. deutschen

Bachfestes 1939 im Dom eingeweiht wurde.

Nachdem der Dom am 23. September 1638 wieder für (jetzt lutherische)

Gottesdienste geöffnet worden war, ließ der letzte Bremer Erzbischof

Friedrich Prinz von Dänemark 1641 die figürlich reich geschmückte Kanzel

durch Jürgen Kriebel, den Glückstädter Hofbildhauer des Dänenkönigs

Christian IV., anfertigen. Die Kanzel hatte ursprünglich eine farbige,

in der Barockzeit eine weiß-goldene Fassung und im 19. Jahrhundert

einen braunen Anstrich, der um 1977 entfernt wurde. Das Bildprogramm

beginnt mit den vier Evangelisten am Treppengeländer, sie flankieren

eine als David beschriftete Figur. Um den Kanzelkorb sind Propheten des

Alten Testamentes (Jeremia, Jesaja, Daniel, Hesekiel und Moses)

seitlich Johannes dem Täufer und einem Christus Salvator dargestellt.

Den Schalldeckel umringen acht Apostel, er wird überhöht durch den über

das Böse siegenden, auferstehenden Christus. Die Kanzel erhebt sich

seit jeher am mittleren Pfeiler der nördlichen romanischen Arkade des

Hauptschiffs.

Mehrere Fenster in den Kapellen des Südseitenschiffs stammen von Robert

Rabolt († 1974) aus München, die Obergadenfenster und andere entwarf

Heinrich Gerhard Bücker.

Im Zuge der Restaurierung des Westbaues des Bremer Domes erhielt der

Dom 1894 unter Verwendung des Schulze-Prospektes und des Contrabass 32'

von 1849 eine neue Orgel von Wilhelm Sauer. Eine Reihe von Umbauten

zwischen 1903 und 1958 führten zu umfassenden Veränderungen in der

technischen Anlage und einem Austausch bzw. Umbau/Umstellung von

insgesamt 58 originalen Sauer-Registern, um die Disposition dem

Zeitgeschmack im Hinblick auf die sogenannte Orgelbewegung anzupassen.

Vom dreimanualigen Instrument mit 65 Registern entwickelte es sich über

verschiedene Zwischenstufen zum viermanualigen Instrument mit 101

Registern. Durch eine umfassende Restaurierung (1995–1996) von

Christian Scheffler gelang es schließlich, zahlreiche zwischenzeitlich

entfernte Register der Ästhetik Wilhelm Sauers entsprechend zu

rekonstruieren. Darüber hinaus wurde der 1958 teilweise zerstörte

neogotische Prospekt wiederhergestellt sowie ein neuer fahrbarer

Spieltisch auf der Empore gebaut. Heute verfügt die große Sauer-Orgel

auf der Westempore über 98 Register. Die Orgelpfeifen sind in dem

gesamten, über 90 m² großen, Raum zwischen Orgelprospekt und

Fassadenwand verteilt.

Glocke 'Brema', Gussjahr 2022, Glockengießerei Grassmayr (Innsbruck), Durchmesser 2144 mm, Masse 7000 kg, Südturm, 4. Neuguss der Brema

Bremer Marktplatz - Malerischer Stadtplatz mit jährlichem Weihnachtsmarkt, der von berühmter Architektur umgeben ist.

Nach der Ostkrypta ist die Westkrypta

Bremens ältester Raum, die Weihe erfolgte 1066 durch Erzbischof

Adalbert. Die frühromanischen Tiersymbole und Pflanzenranken an den

Kapitellen der Säulen zeigen vermutlich die Handschrift lombardischer

Bildhauer, die Adalbert nach Bremen holte. Das Christusrelief an der

Altarwand wurde um 1050 für die erste Fassade geschaffen. Das bronzene Taufbecken

entstand im frühen 13. Jh. Es diente mit 217 Litern Inhalt zugleich als

Eichgefäß für die „Alte Bremer Tonne“, ein übliches Weinmaß. Auch heute

noch feiert die Gemeinde hier die Taufe.

Orgel von Gottfried Silbermann, vermutlich 1732/33

Ursprünglich in Etzdorf/Sachsen, zwischenzeitlich in Wallroda, später

in Privatbesitz. Mehrfach leicht umgebaut, 1993/94 von Kristian

Wegscheider (Dresden) restauriert und in den Originalzustand

zurückversetzt.

In der nördlichen Blendarkade der Erdgeschosszone stand, ebenfalls aus

Stein, die Skulptur eines kreuztragenden Christus (um 1490) und in der

südlichen ein gekreuzigter Christus der Zeit um 1400. Die in Venedig

ausgeführten Mosaiken in den mittleren Bogenfeldern der Blendarkaden

entwarf 1899–1901 Hermann Schaper, sie greifen Themen auf, die zuvor an

dieser Stelle skulptural dargestellt gewesen waren.

Das heute in Formen der Spätgotik gehaltene neugotische Brautportal

war ab 1818 schon einmal neu gestaltet worden, nach dem Vorbild des

nördlichen Westportals mit „romanischem“ Gewände aber spätgotischem

Maßwerkoberlicht.

Nördliches Seitenschiff spätgotisch, aber obere Fenster ab 1817, Brautportal

Das Bremer Rathaus ist eines der bedeutendsten Bauwerke der

Backsteingotik und der Weserrenaissance in Europa. Das Gebäude ist Sitz

des Senats und des Bürgermeisters (in Personalunion Senatspräsident)

der Freien Hansestadt Bremen. Das Bremer Rathaus liegt mitten in der

Bremer Altstadt an der Nordostseite des Marktplatzes. Die Herolde am

östlichen Portal des Alten Rathauses sind zwei Reiterfiguren, die

erstmals 1901 aufgestellt wurden. Der Bremer Kaufmann John H. Harjes

hatte diese vom Bildhauer Rudolf Maison geschaffenen Figuren 1900 bei

der Weltausstellung in Paris gesehen, gekauft und der Stadt geschenkt.

Bei den Herolden am Bremer Rathaus

handelt es sich um Freiplastiken zweier gepanzerter Ritter zu Pferd.

Die knapp überlebensgroßen und in Kupfer getriebenen Figurengruppen

flankieren das Ostportal des Alten Bremer Rathauses. Sie werden

traditionell als „Herolde“ bezeichnet.

Die Bremer Stadtmusikanten ist ein bekanntes Märchen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm:

Der alte Esel soll verkauft werden.

Deshalb flieht er und will Stadtmusikant in Bremen werden. Unterwegs

trifft er nacheinander auf den Hund, die Katze und den Hahn. Auch diese

drei sind schon alt und sollen sterben. Sie folgen dem Esel und wollen

ebenfalls Stadtmusikanten werden. Auf ihrem Weg kommen sie in einen

Wald und beschließen, dort zu übernachten. Sie entdecken ein

Räuberhaus. Indem sie sich vor dem Fenster aufeinanderstellen und mit

lautem „Gesang“ einbrechen, erschrecken und vertreiben sie die Räuber.

Die Tiere setzen sich an die Tafel und übernehmen das Haus als

Nachtlager. Ein Räuber, der später in der Nacht erkundet, ob das Haus

wieder betreten werden kann, wird von den Tieren nochmals und damit

endgültig verjagt. Den Bremer Stadtmusikanten gefällt das Haus so gut,

dass sie nicht wieder fort wollen und dort bleiben.

Die Bremer Stadtmusikanten von Gerhard Marcks (1953) vor dem Bremer Rathaus

Hirte mit Schweinen - Der Schweinehirt und seine Herde ist eine bronzene Figurengruppe in Bremen-Mitte am Ende der Sögestraße nahe bei den Straßen Am Wall und Herdentorsteinweg.

Das Denkmal, bestehend aus dem Schweinehirten, seinem Hund und seiner

Herde mit fünf Schweinen und vier Ferkeln, wurde 1974 nach einem

Entwurf des Bremer Bildhauers Peter Lehmann (1921–1995) aus Bronze

gefertigt. Die beliebte Skulpturengruppe wurde von den Kaufleuten der

Sögestraße finanziert. Sie steht für die Herkunft des Namens

Sögestraße: Die heutige Fußgängerzone Sögestraße war im Mittelalter als

Soghestrate (Plattdeutsch für Sauen) die Straße, an der wahrscheinlich

viele Schweineställe standen. Damals trieben die Hirten die Schweine

von hier durch das Herdentor in der Bremer Stadtmauer zur Bürgerweide,

eine Allmendefläche (gemeinschaftliches Eigentum) vor der Stadt.

Die Herdentorswallmühle – auch Herdentorsmühle oder Ansgaritorsmühle, zumeist aber Mühle am Wall genannt – ist eine Windmühle in den Wallanlagen der Stadt Bremen.

Die Herdentorswallmühle ist eine Windmühle vom Typ Galerieholländer mit

fünfgeschossigem, achteckigem Unterbau aus Klinkersteinen. Die vier

Jalousieflügel haben einen Durchmesser von 24 Metern und sind zur

Drehzahlregulierung mit Bremsklappen ausgestattet. Die

Windrichtungsnachführung erfolgt selbsttätig durch eine Windrose. Die

Mühle hat drei betriebsfähige Steinmahlgänge.

Das Herdentor liegt auf dem Fußweg vom Hauptbahnhof in das Stadtzentrum

und bietet daher vielen Besuchern zugleich den überraschenden Anblick

einer großen, intakten Windmühle im Grünzug der Wallanlagen direkt in

der City. Die Mühle zählt zu den häufig fotografierten

Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Loriot-Figur - Knollennasenmann von Loriot:

Die 200 Kilogramm schwere Figur ist bekannt aus diversen

Veröffentlichungen Vicco von Bülows. Sie sitzt dort auf einer Parkbank,

den Kopf in die Hände gestützt und klassisch mit einer feingestreiften

Hose, die Beine übereinandergeschlagen.

Die Bremer Wallanlagen waren

Teil der Bremer Stadtbefestigung und gingen aus den bis zum 17.

Jahrhundert erbauten Befestigungsanlagen hervor und sind heute eine

beliebte Parkanlage am Rande der Bremer Altstadt. Sie sind nicht nur

Bremens älteste, sondern auch die erste öffentliche Parkanlage in

Deutschland, die durch eine bürgerliche Volksvertretung realisiert

wurde.

Die Wallanlagen umschließen noch heute fast die ganze Altstadt. Sie

erstrecken sich von der Weser am Osterdeich im Osten bis zum

Doventorswall im Stephani-Viertel, wo sie von der Oldenburger Straße

(Bundesstraße 6) unterbrochen werden und weiter bis zum Focke-Garten.

Der Schütting ist das Gebäude

der Bremer Kaufmannschaft, ehemals Gilde- und Kosthaus der Kaufleute

und seit 1849 der Sitz der Handelskammer Bremen. Es steht an der

Südseite des Bremer Marktplatzes, direkt gegenüber dem Rathaus. Rechts

der Bremer Roland.

Unser Lieben Frauen

Älteste Pfarrkirche Bremens, errichtet unter Erzbischof Unwan

(1012-1029). Mitte des 12. Jahrhunderts Umbau zu einer Basilika. Ab

1230 unter Erzbischof Gerhard II. (1219-1258) Erweiterung zu einer

frühgotischen Hallenkirche mit drei Schiffen und zweitem Turm im

Norden. Bis etwa 1400 war der Unser Lieben Frauen Kirchhof das Zentrum

des städtischen Lebens, die Kirche diente als Ratskirche. Ihr Keller

zählt zu den ältesten Bauwerken in Bremen. Im Innenraum wurde während

der Sanierung 1958-66 das Mauerwerk freigelegt. Die Fenster aus den

Jahren 1966-1973 stammen von dem französischen Künstler Alfred

Manessier.

Die Kanzel am Anfang des Chores

wurde 1709 von Simon Post gestiftet (Bildschnitzer vermutlich Rode).

Die vier Evangelisten sind an ihren Symbolen deutlich zu erkennen:

Matthäus (Engel/Mensch) - Markus (Löwe) - Lukas (Stier) - Johannes

(Adler); auch Moses mit seinen Gesetzestafeln ist leicht zu entdecken.

Etwas schwieriger wird es allerdings, die sechs christlichen Tugenden

zu finden, die der Schnitzer sinnbildlich durch Figuren und Gegenstände

darstellte: Glaube (Dreieck, Kelch) - Liebe (Mutter mit Kindern) -

Hoffnung (Anker) - Gerechtigkeit (verbundene Augen und Schwert) - Demut

(Frau mit demütiger Gebärde). Die sechste weibliche Figur ist nicht

eindeutig einer Tugend zuzuordnen. Ist es vielleicht die "Sanftmut",

die eines Tages die Welt (Weltkugel!) regieren wird (Mt 5,5)?

Alle Fenster im Kirchenraum

wurden von dem französischen Künstler Alfred Manessier in den Jahren

von 1964 - 1979 geschaffen, allerdings sind nur die vier Hauptfenster

thematisch gebunden: Das große Chorfenster (Pfingstfenster) befasst

sich mit dem Pfingstwunder: die Ausgießung des Geistes Gottes. (Apg

2,1-4)

Im linken Seitenschiff (Nordschiff) befindet sich das Weihnachtsfenster, das die Menschwerdung Gottes zum Thema hat. (Joh. 1,14)

Im rechten Seitenschiff (Südschiff) finden Sie das Predigtfenster, in

dem Manessier sich mit dem Auftrag vom Apostel Paulus auseinandersetzt:

"So sind wir nun Botschafter an Christi statt.(...) Lasst euch

versöhnen mit Gott." (2. Kor 5,20)

Das Marienfenster über der Empore im Westen bezieht sich auf die Worte

von Maria aus der Weihnachtsgeschichte: "... und Maria hörte alle diese

Worte und bewahrte und bewegte sie in ihrem Herzen." (Luk. 2,19)

DIE BRUDERSCHAFT "TO ALLEN CHRISTEN SEELEN"

Im Jahre 1468 wird die Bruderschaft "To allen Christen Seelen"

gegründet, die den Beinkeller als Bruderschaftskapelle nutzt und dort

regelmäßig ihre Totenfeiern und Seelenmessen für verstorbene Brüder und

Schwestern abhält; denn eine "Hauptaufgabe von Bruderschaften war die

Sorge um das Totengebet und das Gedenken ihrer Mitglieder".

Doch warum drängen im Mittelalter so viele Menschen aus allen

Bevölkerungsschichten in die so zahlreichen Bruderschaften? Die

christliche Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott wurde damals

zunehmend durchkreuzt durch das - von der Kirche forcierte -

Sündenbewusstsein. Die Angst vor der ewigen Verdammnis (dem

"Höllenrachen"), die Sorge um eine Abkürzung der in jedem Fall zu

erleidenden Fegefeuerqualen zur Läuterung der Seelen spielen im

Lebensgefühl jener Generation eine uns kaum mehr verständliche Rolle.

Die Kirche schrieb Gebete und Seelenmessen, Wallfahrten überhaupt

"verdienstliche gute Werke" wie Armenpflege, Stiftungen, Ablässe u. a.

vor. Auch die Tätigkeit vieler Bruderschaften ist aus der Sorge um das

ewige Seelenheil zu verstehen. Ihre Mitglieder wussten: Wenn ihre

Seelen im Fegefeuer leiden, dann kommen ihnen die Gebete der irdischen

Brüder und Schwestern wirksam zu Hilfe.

Luther und die Reformation haben die Sorge "um den gnädigen Gott", die

Angst des Menschen um seine gute Zukunft jenseits des Todes (wieder)

ganz an Christus und seine Gnade gewiesen. Die Lehre und dann auch die

Praxis der "verdienstlichen guten Werke" verlieren ihre Grundlage, die

Arbeit der Bruderschaften ihren religiösen Sinn. Grundlage christlicher

Liebestätigkeit wird im evangelischen Bereich das Evangelium selber

anstelle irgendeines Verdienstgedankens. Die Bruderschaften lösen sich

zögernd auf: Das Vermögen der Bruderschaft "To allen Christen Seele"

wird erst 1559 von Bürgermeister Daniel von Büren und einem anwesenden

Bauherren der Diakonie (Gotteskiste) übergeben, die allerdings bereits

seit 1525 die Fürsorge für die Hausarmen übernommen hat. Von diesem

Jahr an - also fast schon 500 Jahre - hilft die Liebfrauen-Diakonie in

Not geratenen Menschen über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinweg

durch Rat und natürlich auch durch materielle Unterstützung. Die

Glaubensgrundlage ihrer "Liebestätigkeit" ist das Evangelium: "Was ihr

an einem meiner geringsten Brüder versäumt habt, das habt ihr an mir

versäumt." (Matthäus 25,45)

Die heutige Liebfrauenkirche wurde 1229 als Hallenkirche im

Übergangsstil von der Romanik zur Gotik gebaut. Die Joche zwischen den

Säulen haben fast einen quadratischen Grundriss. Die drei gleich hohen

Schiffe werden von unterschiedlich gestalteten Kreuzrippengewölben

abgeschlossen: Einige haben Ringwulste und in den leicht überhöhten

Scheiteln Hängezapfen.

Die Gottesdienstbesucher fanden in der damaligen Zeit für ihre

Bequemlichkeit noch keine Sitzgelegenheit; nur für den Bürgermeister

und die Ratsherren waren Bänke vorgesehen. An den verpützten Wänden

konnten sie wahrscheinlich bildliche Darstellungen aus der biblischen

Geschichte entdecken, denn die Kirche nutzte zu der Zeit jede

Möglichkeit, den Menschen, die damals zumeist nicht lesen und schreiben

konnten, Gottes Wort in Bildern zu verkündigen. Einige Reste dieser

Malereien finden Sie im Gewölbe des Nordschiffes: ein Löwe, ein

gekröntes Haupt, Rankenwerk mit Eicheln und Blättern u. a. Bis auf

diese Reste wurde der übrige Putz — aus akustischen Gründen — im Rahmen

der Restaurierung des gesamten Kirchenraumes (1955 - 1965) unter

Leitung von Professor Oesterlen entfernt, so dass nun aus dem

Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Farben und Formen der

natürlichen Materialien ein Raum von einer großen Ruhe und

Geschlossenheit entstand.

Am Nordturm führt eine Treppe in den Keller der ehemaligen

St.-Veit-Kapelle. Er gehörte zu einer "Karnerkapelle", die zwischen

1100 und 1160 an die seit 1020 existierende hölzerne St.-Veit-Kirche

gebaut wurde. Dieser Raum war in seiner wechselvollen Geschichte

nacheinander: Beinkeller, Bruderschaftskapelle, Abstellraum,

Heizungskeller und Schutzraum für die Brandwache während des Krieges.

Nach der Restaurierung (1985-1993) nutzte die Gemeinde diesen Raum für

Andachten und Gottesdienste.

DER BEINKELLER ALS GRABKAMMER

Im Jahre 1725 lässt der königlich-dänische Geheime Rat und Ritter des

Danebrog-Ordens Fr. Emanuel von Kötzschau eine Grabkammer für seine am

9. März des gleichen Jahre verstorbene Gattin in dem Beinkeller

errichten. Im Kaufvertrag heißt es, dass die Liebfrauengemeinde "im

'Keller' der Kirche für 100 Rthl. einen Raum zur Anlage einer Gruft an

den kgl. dän. Geheimen Rat und Ritter Fr. Eman. von Kötzschau..."

verkauft habe. Doch mit dem Kauf sind die Schwierigkeiten noch nicht

beseitigt, denn die Tür des Kellers ist vermauert. So muss Herr von

Kötzschau noch weitere 20 Reichsthaler zur "Eröffnung des Gewölbes" auf

den Tisch legen, bevor er den Raum für seine Grabkammer überhaupt

betreten kann. Leider geht aus der Akte nicht hervor, welche

Beziehungen der Herr von Kötzschau überhaupt zur Stadt Bremen hat und

warum er und seine Frau ausgerechnet in Bremen begraben werden wollen.

Aber nach dieser etwas mühsamen "Eröffnung des Gewölbes" entdecken in

den folgenden Jahren offenbar auch andere Familien den Beinkeller als

Grabkammer, denn ein alter Grundrissplan aus dem Jahre 1765 zeigt (s.

Skizze nach diesem Plan), dass ihre Zahl schließlich bis auf elf

angewachsen ist und fast zwei Drittel des gesamten Raumes beansprucht.

Das sehr aufwendig gearbeitete, spätbarocke Grabportal ist uns erhalten

und "sicher die Arbeit einer der bekannten bremischen

Bildhauer-Werkstätten des A. Ger-cken oder T. W. Freese...".

Die vier weitgespannten romanischen Gewölbe, die von einem schmalen

Mittelpfeiler getragen werden, setzen sich überwiegend aus Feld- und

Bruchsteinen zusammen. Der neben dem Mittelpfeiler stehende mächtige

Rundpfeiler wirkt allerdings wie ein Fremdkörper in diesem Raum. Er

wurde auch erst beim Bau der jetzigen Kirche "eingefügt", um ein

tragfähiges Fundament für einen der Hauptpfeiler der Liebfrauenkirche

zu erhalten.

Die Decken- und Wandmalereien

sind vermutlich in der Zeit entstanden als die Bruderschaft "To allen

Christen Seelen" diesen Raum als Bruderschaftskapelle nutzt, also

zwischen 1468 (Gründung der Bruderschaft) und 1523/25

(Reformationsbeginn in Bremen). Die in "Fresco-Secco-Technik"

ausgeführten Malereien lagen bis zur Restaurierung unter mehreren

(8-12) Kalk- und Schmutzschichten verborgen, die mechanisch mit einem

Skalpell Schicht für Schicht entfernt wurden. Bis auf einige Stelle in

der Südwand-Malerei sind alle Farben original erhalten.

Auf der westlichen Südwand sind in einer Dreibogenstellung Szenen aus

der Bibel dargestellt. Im rechten Bild: Das Verhör von Jesus vor

Pilatus. Kaiphas klagt an. Der gefesselte Jesus scheint die Anklagen

kaum zu hören, denn er schaut gebannt auf Pilatus, von dem das Urteil

kommen wird. Pilatus zeigt mit dem Finger auf die hinter ihm stehenden

Ältesten, die offensichtlich - mit offenen Mündern - den angeklagten

Jesus beschuldigen.

Während sich dieses Bild noch leicht erschließt, fällt die Deutung des

mittleren Bildes doch wesentlich schwerer. Im Vordergrund versucht ein

mit einem Schwert bewaffneter junger Mann, sich von einer Faust, die

ihn am Hemd gepackt hält, loszureißen. Die linke, "zupackende" Figur

ist ohne Beine dargestellt. Im Hintergrund ist deutlich ein großer,

goldener Nimbus zu erkennen vielleicht ein Hinweis auf Christus. Dieses

Bild könnte zu einer Geschichte gehören, die Markus als einziger

Evangelist erzählt: Nach der Gefangennahme Jesu seien alle Jünger

geflohen, nur ein junger Mann sei ihm gefolgt. Als man auch ihn

verhaften wollte, habe er sich losgerissen, seinen Überwurf

zurückgelassen und sei nackt entflohen (nach Markus 14, 50-52). Der

Restaurator Dombrowski (Berlin) vermutet allerdings, dass dieses Bild

die Opferung Isaaks durch Abraham darstellt, als der Engel den noch

"zögernden Abraham" von seiner Tat abhalten will.

Das linke Bild, wäre es nicht durch einen Türdurchbruch weitgehend

zerstört worden, hätte vielleicht einen thematischen Zusammenhang

zwischen den drei Bildern herstellen können, so dass dann eine besser

abgesicherte Deutung des mittleren Bildes möglich gewesen wäre.

Eine weitere Malerei ist auf der Nordseite des viereckigen

Mittelpfeilers - allerdings nur undeutlich Zu erkennen: Ein Apostel-

oder Weihekreuz. Dieses Kreuz - von einem Kreis umschrieben - weist auf

die priesterliche Weihe dieses Raumes in vorreformatorischer Zeit hin.

Der Neptunbrunnen auf dem

Domshof in Bremen ist ein Kunstwerk des Bildhauers Waldemar Otto das im

Jahre 1991 aufgestellt wurde. Es handelt sich um einen der wenigen

modernen Neptunbrunnen. Die Grundfläche in Form einer Superellipse hat

eine Größe von zirka 4 × 6 Meter, eine Höhe von zirka 3,5 Meter und

besteht aus einem Sockel aus grünem Granit aus dem schweizerischen

Andeer sowie einer Figurengruppe aus Bronze.

Die Figurengruppe des Brunnens zeigt verschiedene Gestalten aus der

römischen beziehungsweise griechischen Mythologie. In der Mitte steht

dabei der Meeresgott Neptun (griechisch Poseidon), der auf seinem von

zwei Pferden gezogenen Wagen über die Wellen reitet und seinen Dreizack

empor reckt. Der Wagen selbst wird dabei durch einen Granitblock

angedeutet, der sich über die Fontänen (d. h. über die Wasserebene)

erhebt, lediglich Poseidon selbst und das Pferdegespann sind in Bronze

geformt, wobei wiederum von den beiden Pferden, die aus ihren Nüstern

hin und wieder Wasser versprühen, nur die Köpfe plastisch ausgearbeitet

sind. Seitlich des Wagens ist Triton zu erkennen, Sohn des Poseidon,

der mit Hilfe einer Muschel – die er wie eine Fanfare bläst – die

Wellen aufwühlen oder glätten kann.

Bremer Bank Haus - Altes Bankgebäude am Domshof

Von 1902 bis 1904 entstand im Stil der Neorenaissance nach Plänen der

Architekten Albert Dunkel und Diedrich Tölken das Bankgebäude auf dem

Domshof. Von 1980 bis 1990 war das Gebäude auch Sitz der Bremer Börse.

Das alte Bankgebäude auf der Ecke Domshof / Sandstraße steht seit 1994

unter Denkmalschutz und repräsentiert weiterhin die Tradition der

Bremer Bank.

Das Schnoorviertel

Von Schnoor = Schnur. Die Häuser scheinen wie an einer Schnur aufgereiht.

13. bis 14. Jh. Erste Bewohner dieses an einem Weserübergang

entstandenen Viertels waren Fischer, Schiffer, Handwerker und

Gewerbetreibende. Niederlassung des Bettelmönchordens der Franziskaner.

Bau eines Klosters und der St. Johannis Kirche.

15. bis 16. Jh. Entwicklung als Stadtteil mit eigenem Charakter, von See- und Kaufleuten bewohnt.

19. Jh. Durch Modernisierung starke Änderung der Bausubstanz.

1959 bis 1970 umfangreiche Restaurierung des im Zweiten Weltkrieg

weitgehend erhalten gebliebenen Viertels unter Bewahrung seiner

ursprünglichen Eigenständigkeit.

Sankt Jakobus Packhaus (Geschichtenhaus) im Schnoor, Wüstestätte 10 (Bremen)

Das Packhaustheater Bremen,

auch Packhaus Theater im Schnoor, in Bremen-Mitte im Stadtquartier

Schnoor, Hinter der Holzpforte 8/ Wüstestätte 11 ist ein kleines

Schauspieltheater. Der Neubau gehört zu den bedeutenden Bremer

Bauwerken.

Der Badestubenbrunnen mit der Skulptur Beim Bade,

auch Die fröhlichen Badenden genannt, steht in Bremen-Mitte im Schnoor,

am Stavendamm in der Nähe des Schifferhauses. Das fröhliche Bronze-Paar

auf einem Granitsockel von 1986 stammte vom Bildhauer Jürgen Cominotto.

Der Brunnen soll an die Zeit, als es im Schnoor noch Badehäuser gab,

erinnern. Im Mittelalter badeten die Menschen gern. Badezimmer gab es

noch nicht und deshalb besuchten sie die öffentlichen Badestuben. In

der Straße Stavendamm (Stave = Stube) soll ein Badehaus gestanden haben.

Altes Postamt 1, Domsheide 15, 28195 Bremen, Deutschland

Die Kaiserliche Oberpostdirektion Bremen

war als Mittelbehörde vom 1. Januar 1874 bis 1919 eine

Oberpostdirektion (OPD) der Reichspost. Daraus wurde 1919 dann eine OPD

des Reichspostministeriums und von 1934 bis 1945 eine

Reichspostdirektion (RPD) sowie von 1945 eine OPD der Zone und von 1950

bis zum 1. Januar 1995 eine OPD der Deutschen Bundespost, die aufgelöst

und zur Deutschen Post AG wurde. Gebäude und Portal entstanden um

1565–69.

Park Hotel am Hollersee im Bürgerpark

Das Parkhotel Bremen im

Bürgerpark ist ein Fünf-Sterne-Hotel in Bremen. Nach der Anlage des

Bürgerparks Ende der 1860er Jahre wurde 1872/73 am Standort des

heutigen Hotels das erste einfache Ausflugslokal an dem später

Hollersee genannten Teich errichtet. Im Rahmen der Nordwestdeutschen

Gewerbe- und Industrieausstellung, die 1890 auf dem Gelände des

Bürgerparks stattfand, wurde es durch eine monumentale Festhalle

ersetzt. Der an derselben Stelle von 1912 bis 1913 nach Plänen von

Rudolf Jacobs errichtete Neubau gab sich als fürstliches Herrenhaus im

Stil des Neobarock. Nach der weitgehenden Zerstörung im Zweiten

Weltkrieg bei den Luftangriffen auf Bremen entstand in den Jahren 1954

bis 1956 das heutige Hotel. Dabei wurde im Rahmen eines tiefgreifenden

Um- und Neubaus die Kuppel des erhalten gebliebenen Mittelbaus um 1,40

Meter angehoben sowie der gesamte Baukörper von 65 auf 100 Meter

deutlich verbreitert.

Der Bürgerpark und der

Stadtwald sind die bekannteste Parkanlage in Bremen. Der Bürgerpark

entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unweit des

Hauptbahnhofes als klassischer Volksgarten mit Seen, Kaffeehäusern und

Liegewiesen innerhalb der bewaldeten Flächen. In der Zeit nach 1900

wurde nördlich davon der rund 65 ha große Stadtwald angelegt.

Die Gestaltung des Bürgerparks geht auf Wilhelm Benque zurück, der

selbst von 1866-1870 und noch einmal von 1877-1884 Parkdirektor war.

Von ihm übernahm Carl Orth das Amt und nach seinen Plänen wurde 1907

mit der Anlage des Stadtwaldes begonnen. 66,5 Hektar groß war das

Gelände nördlich der Bahntrasse, das der Bremer Kaufmann Franz E.

Schütte dem Bürgerparkverein ein Jahr zuvor geschenkt hatte.

Laubengang aus Hainbuchen im Bürgerpark, angelegt 1886

Eine grüne Oase in Innenstadtnähe und viel genutztes Naherholungsgebiet

ist der Bürgerpark. Die ausgedehnte Anlage, die sich an die heutige

Bürgerweide hinter dem Bahnhof anschließt, ist kein irgendwann der

Öffentllichkeit zugänglich gemachter Privatpark ehemals Herrschender

wie vielerorts, sondern ein von den Bürgern selbst initiierter Park.

Anfang des 19. Jahrhunderts hatte man bereits die alten Wehranlagen der

Stadt abgebaut und die Wallanlagen in eine Parklandschaft verwandelt.

Doch anlässlich der rasant wachsenden Stadt im Laufe des Jahrhunderts

wurde der Ruf nach mehr Grünräumen immer lauter.

Gegenschuss: Laubengang aus Hainbuchen im Bürgerpark, angelegt 1886

Universum Bremen - Wissenschaftszentrum für Erde und Kosmos mit Erlebnispark zum Thema Bewegung sowie Wechselausstellungen.

Das Universum Bremen ist ein

Science Center mit ausgeprägtem Erlebnischarakter. Die Besucher sollen

an über 300 Exponaten naturwissenschaftliche Phänomene hautnah und mit

allen Sinnen erleben. Das Hauptgebäude, in der sich die

Dauerausstellung befindet ist, mit 40.000 Edelstahlschindeln bedeckt

und wurde vom Bremer Architekten Thomas Klumpp entworfen. Die

Gebäudeform erinnert an eine Mischung aus Wal und Muschel.

Stephani Anleger an der Schlachte

Theater am Goetheplatz - Musicals, Opern, Schauspiel und Tanzproduktionen in einem prächtigen klassizistischen Gebäude von 1913.

Kunsthalle Bremen - Kunstmuseum mit Werken von Rubens, Rembrandt, Courbet und Picasso sowie Wechselausstellungen.

SCHNOOR - Das Schnoorviertel - Ältester Stadtteil in der Bremer City

Das Schnoorviertel ist der einzige noch erhaltene Teil der Altstadt von

Bremen und bildet zugleich das älteste Viertel Bremens. Es besteht aus

etwa 100 kleinen Häusern des 15.,16., 18. und 19. Jahrhunderts und

liegt an der Weser. Das Schnoorviertel wurde nach der längsten Straße,

die durch das Viertel führt, benannt. Der Name „Schnoor" kommt von

„Schnur", weil die Häuser wie an einer Schnur aufgereiht stehen.

Die Glocke - Das alte Konzerthaus mit großem Stufengiebel und 2 Sälen im Art-déco-Stil favorisiert die klassischen Künste.

Domshof am Dom

St. Petri Dom Bremen - Dom aus dem 11. Jh., umfangreich renoviert im

19. Jh, mit Aussicht auf die Stadt von den gotischen Türmen.

Bremer Rathaus - Gotisches Rathaus mit Wandelhalle aus Marmor, Güldenkammer im Jugendstil und Restaurant im Kellergewölbe.

Bremer Marktplatz - Malerischer Stadtplatz mit jährlichem Weihnachtsmarkt, der von berühmter Architektur umgeben ist.

Unserer lieben Frauen Kirchhof / Am Markt

Seine Zeichenhaftigkeit, seine formale Strenge und zurückhaltende

Stilisierung hat sicher dazu beigetragen, dass die unterlebensgroße

Bronzeplastik - 200 cm hohe Figurengruppe - neben dem Bremer Roland zum

heimlichen Wahrzeichen Bremens wurde und für Touristen zum

obligatorischen Besichtigungsprogramm gehört. Gern wird den Besuchern

dabei erzählt, wenn man die Vorderbeine des Esels anfasse, gehe ein

Wunsch in Erfüllung. Der Standort der Bronzeplastik von Marcks ist seit

dem Jahr 1953 fortdauernd am Bremer Rathaus.

Die Bremer Stadtmusikanten von Gerhard Marcks (1953) am Bremer Rathaus, im Hintergrund die Liebfrauenkirche

St. Petri Dom Bremen am Dom

Das Haus der Stadtsparkasse am Bremer Marktplatz ist ein rekonstruiertes Baudenkmal der Rokokozeit.

Bremer Marktplatz mit Bremer Rathaus / St. Petri Dom Bremen / Parlamentsgebäude Bremische Bürgerschaft

Schlachte an der Weser

Das MS "Gräfin Emma" ist seit Beginn des Jahres 2011 das neue

Schmuckstück der "Hal över/Schreiber"-Schiffsflotte in Bremen und kann

für Rundfahrten gebucht werden.

Als Schlachte wird in der Bremer Altstadt die historische Uferpromenade

an der Weser bezeichnet. Im amtlichen Sinne ist die Schlachte ein

parallel zum Ufer verlaufender Straßenzug, der an der Ecke Erste

Schlachtpforte (bei der St.-Martini-Kirche) beginnt und etwa 660 Meter

weiter nordwestlich bei der Jugendherberge Bremen (Haus der Jugend),

Ecke Kalkstraße endet. Die Schlachte, ursprünglich der Hafenplatz

Bremens, hat sich heute zur Gastronomie- und Biergartenmeile gewandelt.

Der Name Schlachte kommt von slagte, also vom Einschlagen der

Uferpfähle, die mit Balken und Faschinenflechtwerk gehalten wurden und

für die Uferbefestigung sorgten. Die Bezeichnung stammt aus dem

Niederdeutschen und ist in anderer Form – wie beispielsweise im

ursprünglicheren Schlagde – für ähnliche Uferbereiche im gesamten

norddeutschen Raum verbreitet. 1250 wurde dieser Bereich erstmals als

slait urkundlich erwähnt, später auch als slagte und als slacht

bezeichnet.

Der Bremer Hauptbahnhof ist als Durchgangsbahnhof in

Nordwest-Südost-Richtung angelegt und besitzt neun Bahnsteiggleise, von

denen sich sieben innerhalb der Bahnhofshalle befinden. Außerdem führen

zwei Durchfahrtsgleise für den Güterverkehr durch die Halle. Auf der

Südseite der Gleise steht das Empfangsgebäude. Es wurde mehrfach

umgebaut, ist aber im Prinzip erhalten geblieben. Die Bildhauerarbeiten

der Fassade stammen von Diedrich Samuel Kropp und Carl Dopmeyer. Die

Allegorien auf den Eckpfeilern sollen Industrie und Handel, in den

Mauerbögen Eisenbahnverkehr und Schifffahrt symbolisieren. Über dem

Hauptportal sind drei Reliefs zu sehen.

In der Empfangshalle über dem Tunneleingang ist ein Wandmosaik

eingearbeitet, das 1957 als Werbefläche für die Bremer Zigarettenfabrik

Martin Brinkmann AG angebracht wurde – eine Gegenleistung für die

Finanzierung weiterer Renovierungen. Gefertigt durch die Steingutfabrik

Grünstadt, war es seit den 1960er Jahren durch eine Werbung der

Klöckner Stahlwerke Bremen verdeckt und wurde bei den

Renovierungsarbeiten wieder freigelegt, so dass der Bahnhof mit

bildlicher Kunst aus verschiedenen Epochen glänzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: