web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Dortmund

in Westfalen, April 2025

Dortmund ist eine kreisfreie Großstadt in

Nordrhein-Westfalen. Mit 600.000 Einwohnern ist sie nach der

Einwohnerzahl die neuntgrößte Stadt Deutschlands, die größte Stadt des

Landesteils Westfalen sowie nach Fläche und Einwohnerzahl die größte

Stadt des Ruhrgebiets. Die Stadt ist Heimat des größten Fußballstadions

von Deutschland und von Borussia Dortmund - BVB 09.

* * *

St. Reinoldi, auch Reinoldikirche,

ist eine evangelische Kirche in der Dortmunder Innenstadt. Sie ist

ihrem Gründungsdatum nach die älteste erhaltene Kirche im historischen

Stadtzentrum, eine frühgotische dreijochige Basilika mit

spätromanischem Querhaus, spätgotischem Chor und an romanische Formen

anschließendem barockem Westturm.

Der älteste heute noch erhaltene Teil ist das Querhaus, errichtet knapp

vor Mitte des 13. Jahrhunderts. St. Reinoldi war im Mittelalter als

Stadt- und Ratskirche das geistige Zentrum der Reichsstadt Dortmund und

bis zur Reformation auch Hauptpfarrkirche. Heute ist sie die

evangelische Stadtkirche. St. Reinoldi bildet den städtebaulichen sowie

geographischen Mittelpunkt der Innenstadt und ist ein Wahrzeichen

Dortmunds.

Auf der Südseite des Choreinganges wacht eine hölzerne Figur über die

Gemeinde. Die Skulptur Karls des Großen verdeutlicht die weltliche

Herrschaft. Karl der Große hält Reichsapfel und Zepter in den Händen.

Er ist mit einer Bügelkrone, Rüstung und kostbarem Umhang bekleidet.

Das Schnitzwerk stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

2019 wurde eine neue Chororgel von Orgelbau Mühleisen über dem

südlichen Seiteneingang unterhalb der Fensterrosette eingebaut. Sie hat

11 Pfeifenreihen, die – mit Ausnahme des Prospektregisters (Violon 16’

/ Pfeifenreihe 1) – in einem Schwellkasten untergebracht sind. Sie

funktioniert nach dem Prinzip der Multiplexorgeln:

Das Retabel auf dem Hochaltar stammt aus dem Jahre 1420 und wurde in

Belgien vom sogenannten Meister von Hakendover gefertigt. Das heute

dauerhaft geöffnete Retabel zeigt Szenen aus dem Leben Jesu und Marias.

Im Mittelteil der Altartafel wird die Kreuzigung Christi thematisiert.

Das Adlerpult stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es

wurde aus Belgien, einem damaligen Zentrum für Bronzekunst, importiert.

Das Pult diente zum Verlesen des Evangeliums, worauf der Adler als

Symboltier des Evangelisten Johannes verweist. Der Greifvogel, der auch

das Wappentier der Stadt Dortmund ist, hat die Schlange besiegt und

hält sie zwischen seinen Krallen. Er umgreift dabei eine von einer

Säule gestützte Kugel. Adler und Säulenarchitektur ruhen auf den Rücken

von kleinen Löwenfiguren.

Die neue Hauptorgel von Orgelbau Mühleisen verfügt über 54 Register auf

vier Manualwerken (Haupt-, Ober-, Schwell- und Solowerk) und Pedal,

darunter 10 Auxiliarreihen, aus denen weitere 22 Register und

Transmissionen gewonnen werden. Sie wurde am 20. März 2022 in Dienst

genommen. Etliche Register der Walcker-Orgel von 1958 wurden in der

neuen Hauptorgel wiederverwendet. Das Instrument besitzt einen

eingebauten mechanischen viermanualigen Spielschrank und kann ebenfalls

vom mobilen Spieltisch der Chororgel aus angespielt werden. Bis auf

eine mechanische Koppel am mechanischen Spieltisch, sind die

Spielanlagen identisch.

Augustinus, Ambrosius, Hieronimus, Gregorius am Kirchenfenster hinter

der Hauptorgel

Baudenkmal 'Zum Ritter' - Traditionsreiches Gasthaus

Der Europabrunnen ist ein

Brunnen und Kunstwerk in der Kleppingstraße an der Ecke zum

Ostenhellweg im Zentrum der Dortmunder Innenstadt. Er befindet sich auf

dem Conrad-von-Soest-Platz, neben der Marienkirche.

Gestaltet wurde der Brunnen durch Joachim Schmettau, im Zuge der

Verkehrsberuhigung und Umgestaltung der Kleppingstraße im Jahr 1989.

Die Motive des Brunnens sind eine Anspielung auf die kulinarischen

Angebote der Umgebung. Ausgeführt wurde die Arbeit in Granit und

Bronze. Der Brunnen hat eine Größe von 0,5 m im kleinen, oberen Becken

und 4,5 m im großen, unteren Becken, die Breiten betragen 7 und 12 m.

Schmettau hat in seinem Kunstwerk das Gefälle der Straße und auch einen

ehemaligen Bachlauf, der sich an dieser Stelle befunden hatte,

berücksichtigt. Das Wasser des Brunnens entspringt im oberen

Wasserbecken, dem kleineren, welches von einer Kugel gekrönt ist,

schlängelt sich auf der nördlichen Seite um einen Frosch aus Bronze,

sprudelt über Stufen, die auch den ehemaligen Bauchlauf durch

unterschiedliche Ausarbeitung darstellen, um dann das untere, größere

Becken zu füllen. Auch auf der südlichen Seite ergießt sich das Wasser

vom oberen ins untere Becken und hier versucht eine Person aus Bronze,

den Brunnen zu erklimmen. In beiden Becken befinden sich kleine

Fontänen. Umgeben ist das untere Becken von einem breiten Rand, der zum

Sitzen einlädt.

Rechteckbrunnen in der Kleppingstraße

Der heutige Adlerturm ist ein

rekonstruierter Turm, der 1992 über den originalen Fundamenten des

einstigen Wehrturms errichtet wurde. Der 30 Meter hohe Turm wurde auf

Pfeiler gesetzt, um die erhaltene Bausubstanz der Fundamente des

ursprünglichen Adlerturms aus dem 14. Jahrhundert und der angrenzenden

Stadtmauer nicht zu beeinträchtigen.

Museum Adlerturm in den Resten der Stadtbefestigung Dortmund

Die Berswordt-Halle in Dortmund wurde 2002 neu errichtet und verbindet

die anliegenden Gebäude miteinander. Die Halle ist in einer offenen

Glas-Stahlkonstruktion erbaut und verbindet kontrastreich das Alte

Stadthaus mit dem Verwaltungsneubau aus den 1950er Jahren. In der

Glasfassade spiegelt sich die rote Sandsteinfassade des alten

Stadthauses.

Das Geflügelte Nashorn (auch

Dortmunder Nashorn) ist eine Nashornfigur mit Flügeln („Rhinoceros

alatus“). Es wurde während der Planungsphase (2000 bis 2002) des

Dortmunder Konzerthauses als Wappentier ausgewählt, wobei es zwei Ideen

zum Ausdruck bringen soll: Erstens: Obwohl das Nashorn ein recht

bodenständiges Tier ist, hat es doch ein sehr feines Gehör und ist

deshalb ein ideales Konzerthaus-Wappentier. Zweitens: Das geflügelte

Nashorn soll dem Pegasus gleich beflügeln und zu immer neuen

gedanklichen Höhenflügen anregen. So soll der Geist der Konzertbesucher

auf den Schwingen des Nashorns immer ungehinderten Zugang zur Kunst

haben. Die fertig gestalteten Nashörner wurden im Jahr 2006 an

markanten Punkten in der Dortmunder Innenstadt aufgestellt. Zum

Höhepunkt dieser Kunstaktion befanden sich über 120 lebensgroße

Nashornfiguren in der Stadt.

Freundschaftsgeschenk: Ein Geschenk von Dura/ Palästina an die Stadt

Dortmund als Zeichen der Freundschaft und des Friedens!

Das Alte Stadthaus der Stadt

Dortmund wurde 1899 nach Entwurf von Stadtbaurat Friedrich Kullrich im

Stil der Neurenaissance errichtet. Nach starker Beschädigung im Zweiten

Weltkrieg wurde es wieder aufgebaut, jedoch in leicht vereinfachter

Form. An der Spitze des Giebels befindet sich der Adler des Dortmunder

Stadtwappens. Die Fassaden bestehen aus rotem Sandstein und verputzten

Flächen an den seitlichen Teilen. An der Frontseite sind die Wappen der

acht Hansestädte Bremen, Hamburg, Köln, Lippstadt, Lübeck, Münster,

Osnabrück und Soest zu sehen.

Der Friedensplatz ist ein

zentraler Veranstaltungsplatz in Dortmund. Historisch wird er als Neuer

Markt bezeichnet. In der Mitte des Platzes ragt die von Bildhauerin

Susanne Wehland gestaltete Friedenssäule

in den Himmel. Auf dieser Säule wird in verschiedenen Sprachen der

Friede auf Erden angemahnt. Das Dortmunder

Rathaus ist der Sitz des Rates der Stadt und des

Oberbürgermeisters. Es wurde in den Jahren 1987–1989 im Stil der

Moderne erbaut.

Das Opernhaus des Theaters Dortmund am Platz der Alten Synagoge

GALERIA Dortmund

Platz von Hiroshima und die Propsteikirche Dortmund

Die Propsteikirche St. Johannes Baptist ist eine der vier

innerstädtischen Kirchen Dortmunds. Die Kirche liegt südlich des

Westenhellwegs und westlich des Hansaplatzes. Sie ist die einzige

römisch-katholische Kirche innerhalb des Dortmunder Wallrings.

Zu den herausragenden Kunstschätzen der Propsteikirche gehört ein

spätgotisches Hochaltar-Retabel des Weseler Malers Derick Baegert aus

den 1470er Jahren. Auf der linken Tafel findet sich im Hintergrund die

älteste Abbildung der Stadt Dortmund. Der insgesamt 7,80 Meter breite

und 2,30 Meter hohe Altar beeindruckt durch den Figurenreichtum und die

Fülle der im realistischen Stil dargestellten Szenen.

Marienleuchter: Leuchter aus Schmiedeeisen mit Doppelmadonna, Holz um

1523

Kreuzigungsgruppe an der Südwand. Links ist Maria, die Mutter Jesu,

rechts der Jünger Johannes

Madonna (Holz, mittelrheinisch, um 1470)

Maria mit Kind, heutiger Zustand (vermutlich Meister Tilman)

Die Orgel der Kirche, im Jahre 1988 durch den Orgelbauer Siegfried

Sauer erbaut, wird häufig für Konzerte genutzt. Die Orgel vertritt den

Typus der Universalorgel und verfügt über 53 Register, verteilt auf

drei Manuale und Pedal. Sie besitzt eine mechanische Spiel-Traktur und

mechanisch-elektrische Koppeln. Auf der Sauer-Orgel wurden bislang zwei

CD-Produktionen eingespielt. 2015 wurde die Orgel durch die Firma

Orgelbau Mühleisen (Leonberg) saniert; in diesem Zuge wurden drei Sub-

und eine Superoktavkoppeln hinzugefügt, und die Disposition geringfügig

überarbeitet.

Das letzte bedeutende Kunstwerk der Propsteikirche finden wir an der

Westwand im südlichen Seitenschiff. Es ist der Rosenkranzaltar. Die

Bildtafeln wurden im Jahre 1523 vom Kölner Maler Hilgardus für einen

Altar des ebenfalls aus Köln stammenden Bildhauers Arboch bemalt. Es

sind Szenen aus dem Marienleben und dem Leben des Dominikus

dargestellt. Für die Stadtgeschichte ist von Interesse, dass auf dem

Bild, das die Berufung des Dominikus darstellt, die älteste Abbildung

des alten Dortmunder Rathauses zu finden ist. Auf dem Bild des

predigenden Dominikus sind die Zuhörer alle mit Rosenkranz dargestellt,

was den Schluss nahelegt, dass der Altar einst von einer

Rosenkranzbruderschaft gestiftet wurde.

Sakramentskapelle mit Tabernakel und Taube

Der Hansaplatz ist ein

zentraler Platz in der Dortmunder Innenstadt. Der Platz liegt

südwestlich des Alten Marktes und wurde ab 1904 in mehreren Phasen

angelegt. Er ist heute Standort des Dortmunder Wochenmarktes. Neben

dieser Nutzung finden auf dem Platz auch häufig Großveranstaltungen und

politische Kundgebungen statt.

Der Bläserbrunnen wurde 1901

erstellt, als Tränke für die Pferde der Markthändler. Der Markt hatte

vor Ort eine alte Tradition, die auf das 12. Jahrhundert zurückreicht.

Der Name des Brunnen wurde von der Skulptur abgeleitet, die einen

"fahrenden Musikanten aus dem Mittelalter" darstellt, erschaffen von

dem Berliner Prof. Gerhard Janesch.

Turm der Evangelischen Stadtkirche St. Reinoldi und Ev. Stadtkirche St

Marien

Die heutige Orgel der

Marienkirche verfügt über 34 Register auf drei Manualen und Pedal. Sie

stammt aus dem Jahre 1967 und wurde von der Firma Gustav Steinmann

Orgelbau aus Vlotho gefertigt. Das Instrument steht wie die

mittelalterliche Orgel als Schwalbennestorgel auf einer Empore vor der

nördlichen Mittelschiffswand. Das Hauptgehäuse ist in abstrahierenden

Formen dem spätgotischen nachgebildet.

Die Marienkirche ist eine

evangelische Kirche in der Dortmunder Innenstadt aus dem 12.

Jahrhundert. Sie liegt südlich der Reinoldikirche am Ostenhellweg. Die

Marienkirche beherbergt als Gerichts- und Ratskirche der ehemaligen

Freien Reichsstadt bedeutende mittelalterliche Kunstschätze, darunter

den Marienaltar von Conrad von Soest und den Berswordtaltar. Sie

vereinigt romanische und gotische Bauelemente.

Der Marienaltar des Conrad von

Soest ist ein Altarretabel in der Marienkirche in Dortmund aus der Zeit

um 1420. Er gilt als Meisterwerk der Spätgotik und ist ein gutes

Beispiel des höfischen Stils. Er ist der Hauptaltar der Dortmunder

Kirche. Das als Triptychon ausgeführte Retabel ist das späteste

bekannte Werk des Malers, welches er kurz vor seinem Tod vollendete.

Die beiden Außentafeln sind 1,40 Meter hoch, die mittlere Tafel

aufgrund der Aussägungen geringfügig niedriger. Alle Tafeln wiesen

neben der Verkleinerung kleinere Schäden von früheren Übermalungen und

Restaurierungen auf.

Sakramentshaus von 1894 im südlichen Chor links vom Altar

Taufstätte 1687 und Christusfigur um 1700

Die Kirche für Fans von Johannes Schreiter, dem bedeutensten

Kirchenfenstermaler der Gegenwart. Alle 30 Kirchenfenster sind von ihm

und um 1972 eingebaut. Gefertigt wurden die Fenster im Glasstudio Derix

in Taunusstein.

EMMA - das Maskottchen des BVB

Seit 2005 ist EMMA, die Biene, das stolze Maskottchen von Borussia

Dortmund. Mit ihrer gelb-schwarzen Erscheinung und ihrem unverkennbaren

Charme hat sie die Herzen der BVB-Fans im Sturm erobert. Benannt nach

der Vereinslegende Lothar Emmerich, trägt EMMA nicht nur einen

berühmten Namen, sondern auch eine große Verantwortung im Vereinsleben

des BVB.

Eckstatue mit Falke am Westenhellweg 2

Die Krügerpassage in der Dortmunder Innenstadt ist die älteste Passage

auf Dortmunder Stadtgebiet; sie wurde 1912 im Stil der Neorenaissance

von Paul Lutter und Hugo Steinbach erbaut. Jedoch fiel sie im Zweiten

Weltkrieg wie viele bedeutende Dortmunder Bauwerke dem Krieg zum Opfer

und wurde erst 1953 wieder aufgebaut. Wegen Bauarbeiten derzeit leider

versperrt.

Krügerpassage im Krügerhaus am Westenhellweg

Die evangelische St.-Petri-Kirche in Dortmund ist eine westfälische

Hallenkirche in hochgotischem Stil in der Dortmunder Innenstadt. Dem

Idealtypus dieser Kirchenform nahekommend sind Mittelschiff und

Seitenschiffe gleich hoch. Das Gebäude ist von fast quadratischem

Grundriss mit vergleichsweise kurzem Chor. Der Sakralbau ist ein

bedeutendes Beispiel für die besondere Formgebung der Hallenkirchen in

Westfalen.

Die Petrikirche ist, neben der

evangelischen Reinoldikirche und der evangelischen Marienkirche, ein

weiteres mittelalterliches Gotteshaus unmittelbar am Westenhellweg in

der Innenstadt Dortmunds. Der dreijochige Bau wurde 1322 begonnen und

ist in hellem Sandstein ausgeführt. In ihrer heutigen Gestalt zeigt die

Kirche wieder die ursprüngliche, mittelalterliche Form von

Quersatteldächern über den Seitenschiffen, die dem Betrachter eine

Reihe kleiner Spitzgiebel präsentiert.

Auffällig ist der überhoch wirkende Turmhelm, der nach einem Einsturz

1752 lange Zeit nicht mehr in dieser Form zu sehen war und erst nach

den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs am 17. November 1981 in seiner

historischen Höhe erneuert wurde. Er ist in diesen Maßen Produkt eines

alten Wettstreits um den höchsten Kirchturm in der Stadt zwischen

Reinoldikirche und Petrikirche im 15. und 16. Jahrhundert. Der Turmhelm

hat heute eine Gesamthöhe von etwa 60 Metern. Er besteht aus einer 15

Meter hohen Unterkonstruktion und einer 48 Meter hohen Turmspitze mit

Weltkugel und Kreuz. Die gesamte Höhe der Petrikirche beträgt nach

Wiederherstellung des Turmes 105 Meter.

Orgelbau Schulte wurde beauftragt, die 1868 von der englischen Firma

Radcliff & Sagar für die Kirche St. Mary, Woodkirk, bei Leeds

erbaute, und aufgrund der Kirchenschließung ausgelagerte romantische

Orgel für das Dortmunder Gotteshaus umzubauen. Da die gesamte Technik,

die Windanlage, die Windladen, das Gehäuse und der Spieltisch in der

Kürtener Werkstatt gefertigt wurden, gleicht das Instrument nun eher

einem Neubau, welcher am 6. September 2015 festlich eingeweiht wurde.

Der schlichte, 7,5 Meter hohe Kubus mit einem Querschnitt von 3 × 2

Metern beherbergt 1.049 Pfeifen und polarisiert. Die Hülle aus grau

lasierten Birkenholzbrettern lässt aber Einblicke in die Technik der

Orgel zu. Der freistehende, fahrbare Spieltisch ist über ein LAN-Kabel

mit der Orgel verbundenen. Die Steuerung übernimmt (nach dem

Organisten) ein Castellan-System der Firma Sinua.

Im Inneren von St. Petri befindet sich das Goldene Wunder von

Westfalen, ein prächtiger Schnitzaltar. Es handelt sich um einen

spätgotischen Flügelaltar (Antwerpener Retabel) von 1521. Geschlossen

zeigt der Altar die Anbetung der Eucharistie. Im ersten aufgeklappten

Zustand sind 36 detaillierte Bilder zu sehen. Die Festtagsseite, im

aufgeklappten Zustand, zeigt 30 Gefache mit vergoldeten Schnitzfiguren.

3 people sculpture vor der Sparkasse Dortmund

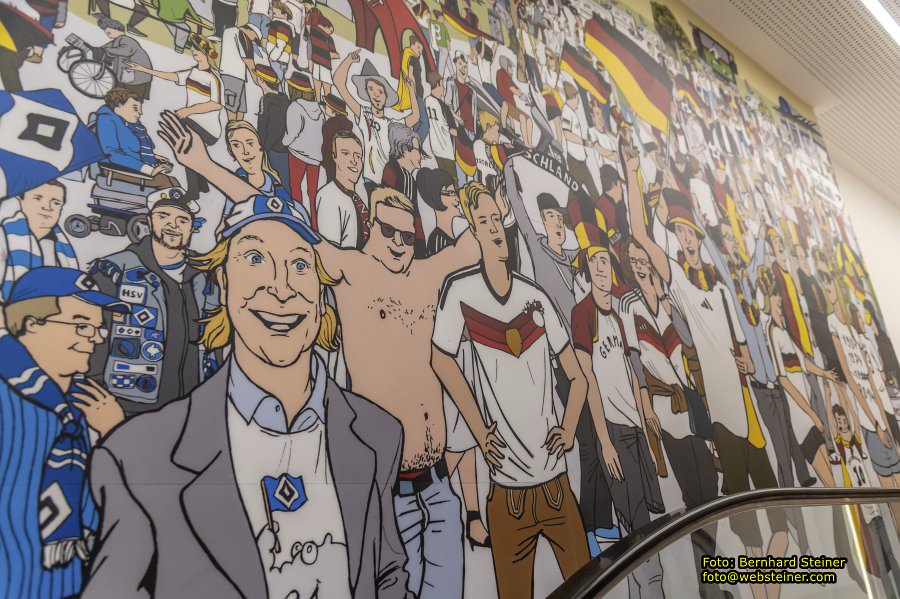

Im schauraum: comic + cartoon dreht sich alles um die „Neunte Kunst“:

Comics und Cartoons in Originalen vermitteln grafisches Erzählen

in Wort und Bild.

Deutsches Fußballmuseum

Das Deutsche Fußballmuseum ist die Erlebniswelt des deutschen Fußballs,

mitten in der Fußballhauptstadt Dortmund, direkt gegenüber dem

Dortmunder Hauptbahnhof.

Endspielball der WM 1954

Spielball Achtelfinale EM 2024

Im Dortmunder Unwetter besiegt Deutschland Dänemark mit 2:0.

2024, Original, Deutscher Fußball-Bund

FIFA WM-Siegertrophäe 1990

Andreas Brehme trifft zum 1:0 Sieg gegen Argentinien. Kapitän Lothar

Matthäus erhält den WM-Pokal aus den Händen von FIFA-Präsident Joao

Havelange. Deutschland gewinnt zum dritten Mal die Weltmeisterschaft.

1990 Original | Nach Silvio Gazzaniga | Deutscher Fußball-Bund

FIFA WM-Siegertrophäe 2014

Deutschland gewinnt als erstes europäisches Team auf dem

südamerikanischen Kontinent den WM-Titel. Nach Mario Götzes

1:0-Siegtreffer gegen Argentinien feiert die Mannschaft um Philipp Lahm

die Pokalübergabe.

2014 Original | Nach Silvio Gazzaniga | Deutscher Fußball-Bund

Coupe Jules Rimet 1954

Deutschland besiegt Ungarn und wird erstmals Weltmeister. Der Elf von

Sepp Herberger gelingt das „Wunder von Bern". Helmut Rahn schießt das

entscheidende und legendäre 3:2. Die ganze Nation bejubelt das Team um

Kapitän Fritz Walter.

1954 Replik | Nach Abel Lafleur | Deutscher Fußball-Bund

Die Viktoria

Die Bronzefigur, ein Entwurf von Daniel Christian Rauch, dient von 1903

bis 1944 als Meistertrophäe des DFB. Nach Kriegsende lange Zeit in der

DDR unter Verschluss, kehrt das Abbild der Siegesgöttin 1992 zum DFB

zurück.

1900 Original | Deutscher Fußball-Bund

Die Viktoria ist ein Entwurf von Christian Daniel Rauch und nach der

römischen Siegesgöttin benannt. Anlässlich der Olympischen Spiele 1900

dem DFB gestiftet, ist sie auch als Wanderpreis für Rugby-Teams

gedacht. Ab 1903 erhält sie jedoch der Deutsche Fußballmeister. 1948

kommt die Viktoria in Ost-Berlin unter Verschluss, statt ihrer wird im

Westen die Meisterschale vergeben. Nach der Deutschen Einheit erhält

sie der DFB 1992 zurück.

Der DFB-Pokal

1964 entwirft und fertigt der Goldschmied Wilhelm Nagel im Auftrag des

DFB die neue Trophäe für den Pokalwettbewerb. Der vergoldete Pokal aus

Sterlingsilber wiegt 5,7 Kilogramm, fasst acht Liter und ist mit 42

Schmucksteinen verziert.

1964 Deutscher Fußball-Bund

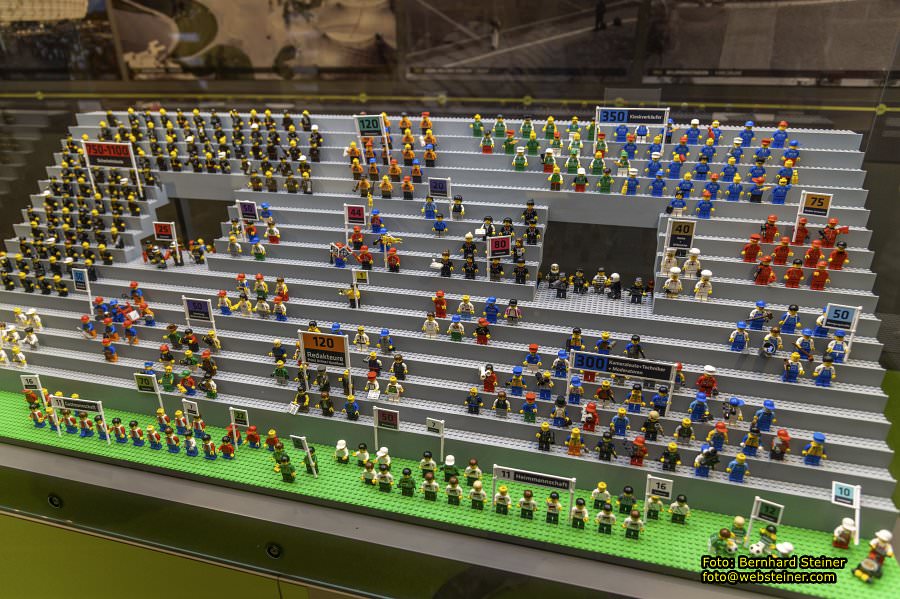

Operation Spieltag

Rund 2.500 Menschen sind bei Heimspielen des BVB im Einsatz, um den

Zuschauern den reibungslosen Ablauf zu garantieren. Das Spektrum

umfasst dabei ganz verschiedene Tätigkeiten: Balljunge,

Stadionsprecher, Feuerwehrmann oder Fotograf.

Sonderausstellung Günter Netzer und das goldene Fußballzeitalter der

Siebzigerjahre

Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität

Lebhaftes, von einem riesigen "U" gekröntes Kulturzentrum in einer

ehemaligen Brauerei mit Kunst und Events.

Aussicht nach Osten auf die Innenstadt vom U.

Das Dortmunder U, auch U-Turm genannt, ist ein 1926/1927 als „Gär- und

Lagerkeller“ der Dortmunder Union Brauerei errichtetes Hochhaus am

westlichen Rand der Dortmunder City. Der Name ist abgeleitet von dem

1968 auf dem Hauptturm aufgebrachten und 2008 komplett restaurierten

Firmenzeichen der Brauerei: ein vierseitiges, neun Meter hohes,

vergoldetes und beleuchtetes „U“ nach einem Entwurf des Architekten

Ernst Neufert.

Das Museum Ostwall (MO) ist das Museum der Stadt Dortmund für die Kunst

des 20. und 21. Jahrhunderts. Es wurde 1947 am namensgebenden Ostwall

als „Museum am Ostwall“ auf einem kriegszerstörten Museumsstandort

gegründet und behielt den „Kernnamen“ bei, als die Kunstsammlung im

Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010 vom östlichen an den westlichen Teil des

innerstädtischen Wallrings in das neu eröffnete Dortmunder U umzog.

Durch Schenkungen, Ankäufe und Ausstellungen konnte das „Museum Ostwall

im Dortmunder U“ insbesondere seine Bedeutung als Ort der Fluxus-Kunst

stärken.

Unser Dorf, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier

Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive

Malerei, 1964

Hochzeit, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier

Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive

Malerei, 1964

Im Park, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier

Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive

Malerei, 1964

Klosterkirche, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier

Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive

Malerei, 1964

Über Maria Korsak ist nur wenig bekannt. Von der Weberei kommend, fing

sie im Alter von 50 Jahren an zu malen. Zunächst fertigte sie

Reproduktionen von Gemälden an, entwickelte aber schon bald ihren

eigenen Stil, der auf eine hohe Nachfrage stieß. Thema ihrer Arbeiten

sind ihre Erinnerungen an Städte, die im Zweiten Weltkrieg zerstört

wurden. Im Museum am Ostwall wurden ihre Werke 1963/64 gemeinsam mit

Arbeiten von Friederike Voigt gezeigt - zeitgleich zur Ausstellung

Sonntagsmaler aus Jugoslawien.

St. Jacques le grand, Lecbá, Roca Kouagal, Couzin Zakamédé, Baron

Samedi, Couzin Zakamédé, Simbi Congo, Simbi Rouangel, Le Général Simbi

en deux eaux, o. J. (vor 1972)

André Pierre (1915-2005) Getrocknete halbe Kürbisse, mit Farbe und Lack

bemalt

Geschenk der Sammlung Bachmann

Christi Geburt, um 1963

Seymour Etienne Bottex (1922-2016)

Öl auf Hartfaser

Geschenk der Sammlung Bachmann

Zeremonie in einem Wodu-Tempel, 1963

Gérard Valcin (1925-1988) Öl auf Hartfaserplatte

Geschenk der Sammlung Bachmann

Besuch, um 1963

Micius Stéphane (1912-1996)

Öl auf Hartfaser

Geschenk der Sammlung Bachmann

Das Landhaus, 1963

Micius Stéphane (1912-1996) Öl auf Hartfaser

Geschenk der Sammlung Bachmann

Die Kürbisse von André Pierre sind eng mit dem Voodoo-Kult Haitis

verbunden: Sie spielen als Schalen für Opfergaben eine wichtige Rolle;

hier sind sie mit Bildern von Loa, mächtigen Geistern des Voodoo

bemalt. Baron Samedi, der meist mit Zylinder und Stock dargestellt

wird, ist zum Beispiel einer der Herrscher über das Reich der Toten. In

den Malereien spiegelt sich auch die Kolonialgeschichte Haitis: Vom

Ende des 15. Jahrhunderts bis zu der 1804 von Schwarzen Versklavten

erkämpften Unabhängigkeit war Haiti erst eine spanische, später eine

französische Kolonie. Die europäischen Kolonialherren versuchten, das

Christentum unter der haitianischen Bevölkerung zu verbreiten; die aus

afrikanischen Ländern verschleppten und versklavten Arbeiter*innen

hatten hingegen ihren Voodoo-Glauben mitgebracht. Das Praktizieren von

Voodoo wurde immer wieder verboten, weshalb Bildnisse von Loa manchmal

der Darstellung von christlichen Heiligen gleichen. Die Darstellung

Lecbás ähnelt mit seinem Stab zum Beispiel dem Heiligen Petrus. Voodoo

gilt als wichtige Widerstandspraxis im Kampf für die Unabhängigkeit

Haitis und die Been-digung der Sklaverei.

Auch die beiden Gemälde von Seymour Etienne Bottex und Gérard Valcin

spiegeln die Einflüsse Afrikas und Europas auf die Geschichte Haitis

und zeigen zum einen eine Voodoo-Zeremonie, zum anderen eine

Darstellung der Geburt Christi. Micius Stéphane widmet sich hingegen

dem Alltag und zeigt das soziale Miteinander von Menschen in ihren

Häusern.

Pierre, der Farmer und Voodoo-Priester war, Bottex, der sein Geld

zunächst als Fotograf verdiente, Valcin, der als Fliesenleger

arbeitete, und Stéphane, der Schus-ter war, zählen zu den bekanntesten

haitianischen Künstler*innen, die um 1950 dem Centre d'Art in

Port-au-Prince beitraten, das 1944 von dem US-amerikani-schen Maler

DeWitt Peters und haitianischen Intellektuellen gegründet worden war.

Ursprünglich sollte Peters im Auftrag des amerikanischen

Erziehungsdepartments Sprachunterricht geben. Die USA versuchten in

dieser Zeit nach einer gescheiterten Militärinvasion - massiv Einfluss

auf Haiti zu nehmen, um kommunistischen Tendenzen in Mittel- und

Lateinamerika entgegenzuwirken. Die hier ausgestellten Werke kamen als

Geschenk Kurt Bachmanns in die Sammlung des MO. Auch Bachmann kam als

Angestellter der amerikanischen Wohlfahrtsorganisation CARE nach Haiti

und begann dort Kunst zu sammeln.

Das Stadion Rote Erde, früher

Kampfbahn Rote Erde genannt, wurde 1926 in Dortmund in unmittelbarer

Nähe zu den Westfalenhallen an der Strobelallee errichtet. Seit dem Bau

des Westfalenstadions grenzt es unmittelbar an dessen Osttribüne. Der

Bau des Stadions zwischen 1924 und 1926 wurde vorwiegend von

Arbeitslosen im Rahmen von Notstandsarbeiten durchgeführt. Der Begriff

Rote Erde ist eine historische Bezeichnung für Westfalen.

Am 15 April 2025 fand das Viertelfinale Rückspiel der Champions League

in Dortmund statt. Borussia Dortmund besiegte den FC Barcelona

mit 3:1, schied aufgrund des Hinspiels von 0:4 mit dröhnendem Applaus

aus.

Die Mannschaftsbusse fahren unter sehr hoher Publikumsbeteiligung am

Stadion ein.

Katharinenstraße zum Dortmunder Hauptbahnhof am Königswall

Ev. Stadtkirche Sankt Petri Dortmund - Bis 1981 wieder aufgebaute,

gotische Hallenkirche aus dem 14. Jahrhundert mit mittelalterlichem

Taufstein.

Der Hansaplatz ist ein

zentraler Platz in der Dortmunder Innenstadt. Der Platz liegt

südwestlich des Alten Marktes und wurde ab 1904 in mehreren Phasen

angelegt. Er ist heute Standort des Dortmunder Wochenmarktes. Neben

dieser Nutzung finden auf dem Platz auch häufig Großveranstaltungen und

politische Kundgebungen statt.

Der Hansaplatz ist mehr als

nur

ein Platz – er ist ein Ort der Begegnung, an dem sich Fans aus aller

Welt treffen, um ihre Leidenschaft für Borussia Dortmund zu teilen.

Hier spürt man die Aufregung und die Vorfreude auf das Spiel, während

man sich inmitten der schwarzweißen Atmosphäre befindet.

Der Alte Markt in Dortmund ist das historische Zentrum und einer der

ältesten Plätze der Stadt. Angelegt wurde er wahrscheinlich bereits im

9. Jahrhundert. Der Alte Markt liegt südlich der Einkaufsstraße

Westenhellweg. Bis zu seinem Abriss 1955 stand hier das Alte Dortmunder

Rathaus, der älteste Profanbau nördlich der Alpen. Im Nordosten des

Platzes befindet sich der 1901 erbaute Bläserbrunnen.

Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi und Ev. Stadtkirche St Marien

Kleppingstraße, Dortmund, Deutschland

Europabrunnen und barocker Turm der Evangelischen Stadtkirche St.

Reinoldi

Ostenhellweg, Dortmund, Deutschland

Die Zeche Zollern ist ein

stillgelegtes Steinkohlebergwerk im Nordwesten der Stadt Dortmund, in

den Stadtteilen Kirchlinde und Bövinghausen. Es besteht aus zwei

Schachtanlagen, die unter Tage zusammenhingen: Die Schachtanlage 1/3

(das heißt: mit den beiden Schächten 1 und 3) in Kirchlinde und die

Schachtanlage 2/4 in Bövinghausen.

Blick über die Mittelachse des Geländes auf das Verwaltungsgebäude

Die Zeche Zollern 2/4 ist heute einer von acht Museumsstandorten des

dezentralen LWL-Industriemuseums, das zugleich hier seinen Sitz hat.

Die Zechenanlage ist ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur im

Ruhrgebiet und der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH).

DIE MUSTERZECHE ZOLLERN II/IV ZOLLERN II/IV-A MODEL MINE

Für die GBAG war Zollern II/IV ein Prestigeprojekt: Innovative Technik,

imposante Architektur und ansprechende Arbeitsräume sollten vorbildlich

wirken und den Führungsanspruch des Konzerns optisch unterstreichen.

Die beiden Schächte II und IV bilden die zentralen Bezugspunkte für die

Anordnung der Betriebsbauten. Fast alle Gebäude orientieren sich an

drei parallelen Längsachsen. Ergänzende Querachsen stellen Sichtbezüge

zwischen einzelnen Giebeln sowie zwischen den beiden Fördergerüsten

her. Diese symmetrische Ausrichtung sorgt für ein Erscheinungsbild von

großer Harmonie.

Die Zeche gliedert sich in drei Bereiche. Im Westen gruppieren sich die

Gebäude der Zechen-Infrastruktur um einen „Ehrenhof": die beiden

Torhäuser, Werkstattgebäude, Pferdestall, Verwaltung und

Lohnhallenkomplex mit Magazin, Waschkaue und Lampenstube. In der Mitte

schließt der zentrale Produktionsbereich an. Hier flankieren die beiden

Fördergerüste mit Schachthallen und Separation die zentral gelegene

Maschinenhalle. Das mittlere Ensemble wird im Süden durch die

Kohlenwäsche ergänzt, im Osten durch das Kesselhaus. Als dritter

Bereich folgen im Südosten und Osten die Kokerei mit Ammoniakfabrik und

Benzolfabrik zur Nebenproduktgewinnung.

Zollern II/IV gehörte nie zu den großen Zechen im Ruhrrevier. Als

„Musterzeche" lag ihre Bedeutung weniger in hohen Förderzahlen als in

ihrer vorbildlichen Gestaltung und ihrer modernen betrieblichen

Sozialpolitik. Hierbei endete der Gestaltungswille der GBAG nicht an

den Zechentoren: Für die Zollern-Belegschaft errichtete die GBAG zwei

Werkswohnsiedlungen. Sie engagierte sich karitativ und förderte das

kulturelle Leben in Bövinghausen.

Aus einer nationalkonservativen Grundhaltung heraus bedauerte die

Direktorenkonferenz die Notwendigkeit, Bergleute polnischer

Nationalität anwerben zu müssen. Bereits 1898 hatte Kirdorf seine

Kollegen dazu vergattert, „in unseren Belegschaften keine notorischen

Agitatoren zu dulden". Zu diesen zählten „nicht nur Sozialdemokraten,

sondern auch ultramontan-demokratische sowie nationalpolnische

Agitatoren."

Demonstrationsschilder der Zeche Hansa 1967

Plakate aus schlichter Pappe und einfachen Holzgestellen wurden vom

Betriebsrat der Zeche Hansa im Oktober 1967 selbst gefertigt. Bewusst

hielt man sie in kräftigem Rot, weil man die Angst vor „linker

Agitation" schüren wollte. Slg. LWL-Industriemuseum

Der Förderbeginn der Zeche Zollern II/IV 1902 fiel in eine Zeit

wachsender sozialer Konflikte. Im Ruhrgebiet kam es 1905 zum großen

Bergarbeiterstreik. Unversöhnlich prallten Machtinteressen der

Unternehmer und Forderungen der Bergarbeiter aufeinander. Der mit hoher

Aggressivität geführte Arbeitsausstand warf ein Schlaglicht auf die

scharfen sozialen Gegensätze zwischen Betriebsleitungen auf der einen

und Bergleuten auf der anderen Seite. Auch wenn sich die konkreten

Arbeitsbedingungen besserten, die Spannungen zwischen den Milieus

blieben.

Auch die Außenpolitik war von internationalen Rivalitäten geprägt.

Wirtschaftliche Abschottung, imperialistische Weltmachtgelüste und ein

enormes Wettrüsten kurbelten die Industrieproduktion an. Das

„Säbelrasseln" brauchte Kohle und Stahl: Ein Jahr vor dem Ausbruch des

Ersten Weltkriegs erreichte die Kohlenförderung auf Zollern einen

Stand, der erst 1929 übertroffen wurde. Kurz darauf, im Juli 1914, bot

sich der politischen Führung ein kriegsauslösender Anlass; die

Kriegsbegeisterung erfasste auch Bövinghausen. Der Erste Weltkrieg

forderte nicht nur einen enormen Blutzoll, sondern erwies sich auch als

Druckkammer, in der das bisherige politische und gesellschaftliche

System zerbrach.

Im Ersten Weltkrieg ging die bisherige staatliche und gesellschaftliche

Ordnung unter. Ausgelöst durch die Ermordung des Österreichischen

Thronfolgers wurde ein System von Bündniskoalitionen aktiviert. Am Ende

befanden sich ganz Europa und die USA im ersten „totalen Krieg". Der

Krieg löste in Deutschland anfangs in breiten Schichten Zustimmung aus.

Ein „Burgfrieden" aller gesellschaftlichen Kräfte stabilisierte die

Lage im Innern. Man rechnete mit einem raschen Sieg. Doch der Plan ging

nicht auf: Ein zermürbender Stellungs-und Grabenkrieg zerstörte

Millionen Menschenleben. Für die Massenvernichtung des „Gegners"

lieferte die Montanindustrie des Ruhrgebiets neue Waffentechniken von

immenser Zerstörungskraft.

Erstmals wurden Chemiewaffen eingesetzt. Unzählige Veteranen waren

lebenslang durch entsetzliche Verstümmelungen gezeichnet. Die

„Heimatfront" sollte für Nachschub von Menschen und Material sorgen.

Doch auf einen langen Krieg war Deutschland nicht vorbereitet. Überall

fehlten Arbeitskräfte. Dem Bergbau wurden etwa vierzig Prozent seiner

leistungsfähigsten Kräfte entzogen; die Produktivität sank. Im

berüchtigten „Steckrübenwinter" 1916/17 brach die Versorgung vollends

zusammen. Mit dem Hunger und den Toten durch Mangel und Kälte sank auch

die Moral. Beflügelt durch die Russische Revolution mehrten sich

Streiks und radikale Forderungen nach einem Umsturz. Hunger und

Kriegsmüdigkeit gewannen die Oberhand, im November 1918 kapitulierte

Deutschland.

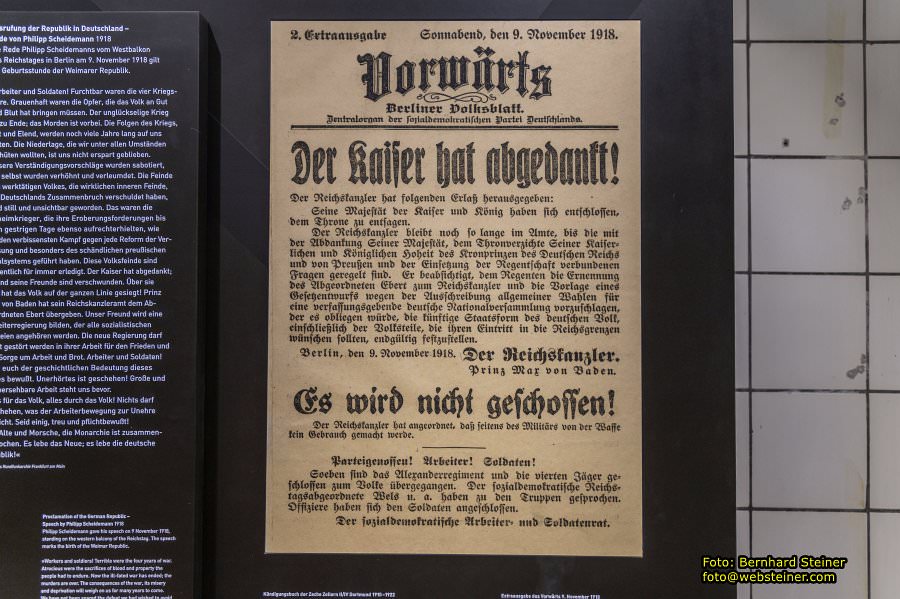

Extraausgabe des Vorwärts 9. November

1918

Gedrängt durch die revolutionären Massen verkündete Reichskanzler Max

von Baden eigenmächtig die Abdankung Kaiser Wilhelms II. und übertrug

seine Geschäfte dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert. Kurz darauf ging

der Kaiser in die Niederlande ins Exil.

Der Zweite Weltkrieg veränderte den Arbeitsalltag auf Zollern enorm.

Die Vereinnahmung des Betriebes durch die NS-Ideologie nahm sichtbar

zu. Auch wurde die Beschaffung von Arbeitsmaterial wegen der

kriegsbedingten Mangelwirtschaft immer schwieriger. Nach dem Angriff

Deutschlands auf die UdSSR 1941 und der massiven Einziehung von

Bergleuten zur Wehrmacht schrumpften die Stammbelegschaften auf den

Zechen des Ruhrgebietes erheblich, obwohl der Bergbau eine

Schlüsselfunktion für die deutsche Volks-, Rüstungs- und

Kriegswirtschaft hatte. Kohle war der wichtigste Rohstoff für die

private und industrielle Energieversorgung.

Um die vorgegebenen Produktionsnormen zu erfüllen und den Mangel an

Arbeitskräften auszugleichen, griffen die Bergbauunternehmen verstärkt

auf den Einsatz von Zwangsarbeitern zurück. Allein von 1942 bis 1944

arbeiteten auf den Zechen des Ruhrgebietes fast 240.000 Zwangsarbeiter;

sie stellten 40 Prozent der Belegschaften.

Zwangsarbeit entwickelte sich zu einem zentralen Element der

nationalsozialistischen Kriegswirtschaft: Vor aller Augen wurden

zwanzig Millionen Menschen in Deutschland und den besetzten Gebieten

zur Arbeit gezwungen. Ob sie gequält, ihrem Schicksal überlassen oder

menschlich behandelt wurden, lag zum großen Teil in der Hand der

deutschen Zivilbevölkerung. Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg ist

deshalb das größte Gesellschaftsverbrechen des 20. Jahrhunderts.

Ungezählte Menschen überlebten die Torturen dieser Zeit nicht.

Im Bereich des ehemaligen Zechenbahnhofs und des sich anschließenden

Freigeländes ist eine umfangreiche Sammlung an Eisenbahnfahrzeugen

abgestellt, die größtenteils von ehemaligen Werkbahnen der

Montanindustrie stammen. So findet sich hier beispielsweise auch die

Dampflok „97“ der ehemaligen Schmalspur-Werkbahn der Westfalenhütte.

1958 setzte eine nachhaltige Absatzkrise für die Ruhrkohle ein, die im

Vergleich zur Importkohle inzwischen zu teuer geworden war. Das

nachfolgende „Zechensterben" führte zum Abbruch von zahlreichen

Tagesanlagen. Das galt vor allem für die Fördergerüste, die

jahrzehntelang das Landschaftspanorama im Ruhrgebiet geprägt hatten.

Auf Zeche Zollern II/IV endete die Förderung bereits 1955, nachdem in

Dortmund-Marten eine neue Zentralförderung für sämtliche

Zollern-Germania-Grubenfelder in Betrieb gegangen war. Während die

„Ehrenhof"-Bauten noch durch Mittel- und Kleinbetriebe genutzt werden

konnten, demontierte die GBAG das Fördergerüst über Schacht II im

September 1969. Als nächstes wurde der Abbruch der Maschinenhalle

ausgeschrieben, um Schrotterlös zu erzielen. Die Rettung der

„Jugendstil-Halle" gelang schließlich dank des visionären Engagements

einer kleinen Zahl von Persönlichkeiten aus der nordrhein-westfälischen

Kulturszene. Diese Rettung wurde bald zur Keimzelle der Industriekultur

im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus. Nach mehrjähriger Betreuung

durch das Deutsche Bergbau-Museum Bochum wurde Zollern II/۱۷ einer von

acht Standorten und Zentrale des 1979 gegründeten LWL-Industriemuseums.

Die spektakuläre Rettung der Maschinenhalle vor drohendem Abriss lenkte

die öffentliche Aufmerksamkeit generell auf die Frage einer

„Technischen Denkmalpflege" für hochkarätige, aber funktionslose

Industriebauten. Der Landeskonservator von Westfalen-Lippe schuf 1973

ein eigenes Referat für diesen Aufgabenbereich. Hier wurde die Idee

eines Westfälischen Industriemuseums entwickelt. Die Museumsgründung

erfolgte 1979. Kern des Museumskonzepts ist die Darstellung der

Geschichte der Menschen im Industriezeitalter am originalen Schauplatz,

im historischen Industriegebäude und benachbarten Arbeiterhaus.

Inzwischen gehören außer der Zeche Zollern II/IV sieben weitere

Industrieanlagen in Westfalen-Lippe zum LWL-Industriemuseum. Zum

Zeitpunkt der Übernahme waren die Baudenkmale weitgehend in ruinösem

Zustand und mussten umfassend saniert werden.

Über einem 491 m tiefen Schacht steht die Schachthalle. Hier kam die

Kohle zu Tage und erfuhr ihre erste Aufbereitung. Hier fanden auch

Seilfahrt und Materialtransport statt. Die ursprüngliche Schachthalle

wurde 1959 abgerissen, zehn Jahre später fiel das Fördergerüst. Die

heutige Schachthalle und das Fördergerüst stammen von der Zeche

Wilhelmine Victoria I/IV in Gelsenkirchen. Das LWL-Industriemuseum hat

sie 1988 wieder aufgebaut, um die wichtigsten Betriebspunkte und

zugleich Symbole einer Zeche wieder herzustellen. Die Ausstellung in

der Schachthalle zeigt die Aufbereitungsstufen von der Rohkohle bis zu

einer Fülle verkaufsfertiger Produkte. Im Mittelpunkt stehen jedoch die

Menschen, die hier im Wandel der Zeiten gearbeitet haben.

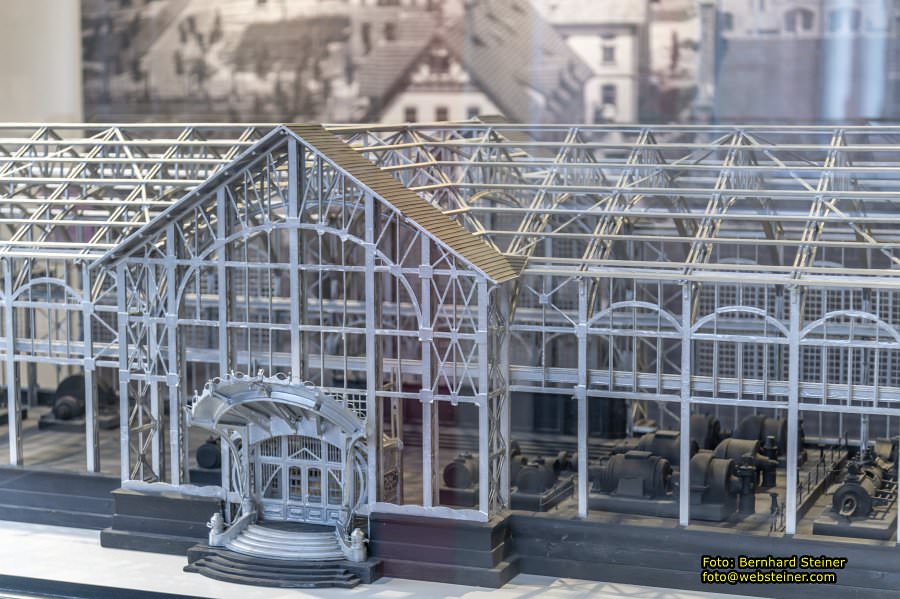

Portal der Maschinenhalle der Zeche Zollern 2/4 mit Jugendstilfenster

Die Maschinenhalle wurde dank

der Initiative von Hans P. Koellmann 1969 nicht wie geplant

abgebrochen, sondern als erstes Industriebauwerk in Deutschland unter

Denkmalschutz gestellt und zunächst vom Deutschen Bergbaumuseum in

Bochum betreut. 1981 integrierte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe

die Zeche in das dezentrale Westfälische Industriemuseum. Nach und nach

wurden die umliegenden Gebäude restauriert und für die Öffentlichkeit

zugänglich gemacht. Neben den eindrucksvollen Bauwerken sind auch die

Außenanlagen Teil des Museums. Die Kohleverladestation, der ehemalige

Zechenbahnhof und ein begehbares Fördergerüst gehören zu den

Attraktionen.

An dieser Stelle trennt uns ein nur 139 m starkes Deckgebirge von einem

etwa 1.500 m mächtigen Schichtenpaket mit reichen Kohlevorkommen. Die

kohleführenden Schichten, die Flöze, liegen dabei stark gefaltet

übereinander. Zwischen ihnen lagert Gestein. Erschlossen wurde das etwa

4 qkm große Grubenfeld über einen vertikalen Schacht mit fünf Sohlen,

die etagenartig die begehrte Fettkohle zugänglich machten. 1898

begannen die Abteufarbeiten am Schacht, der einen Durchmesser von 5,50

m hat. Die sechste Sohle war mit 620 m die tiefste. Sie war nicht

direkt mit dem Förderschacht und der Erdoberfläche verbunden. Eine

solche vertikale Verbindung zwischen mehreren Sohlen bezeichnet man als

Blindschacht.

1902 begann die Förderung. Abgebaut wurden mächtige Fettkohlenflöze, z.

B. Präsident, Dickebank, Röttgersbank, Wilhelm und Sonnenschein, aber

auch weniger mächtige wie Johann und Gretchen. Fettkohle eignet sich

besonders zur Kokserzeugung, Zollern war also eine Kokskohlenzeche. Die

Rasenhängebank diente vor allem dem Transport von schwerem, sperrigem

Material und bis 1953 auch der Einfahrt der Grubenpferde. 1955 wurde

die Zeche Zollern II/IV Teil des Verbundbergwerks Zollern-Germania. Die

Kohlenförderung fand nun am Zentralschacht Germania in Dortmund-Marten

statt, doch bis zur Stilllegung 1966 fuhren hier weiterhin Bergleute

ein. Heute ist der Schacht verfüllt.

Die zentrale Maschinenhalle der Zeche war seinerzeit nicht mehr in

massiver Bauweise (wie zunächst von Knobbe geplant) ausgeführt worden,

sondern in der Hoffnung auf schnellere Fertigstellung als eine mit

Backstein ausgefachte Eisenfachwerk-Konstruktion. Vorbild war die

Ausstellungshalle der Gutehoffnungshütte auf der

Rheinisch-Westfälischen Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf

1902, in der auch die elektrische Fördermaschine für den Schacht 2 (vor

ihrer endgültigen Montage in Bövinghausen) ausgestellt wurde. Wie bei

der Düsseldorfer Halle sorgte der Berliner Architekt Bruno Möhring

(1863–1929) für die Ausschmückung der Maschinenhalle mit Details in

Jugendstilformen, als deren Höhepunkt der Haupteingang mit farbiger

Verglasung und einem geschwungenen Vordach (ähnlich den Pariser

Metrostationen von Hector Guimard) gelten konnte. Das Vordach wurde

wohl schon in den 1930er Jahren nach einem Schaden abgebrochen, aber

andere Einzelheiten ziehen noch heute den Betrachter in ihren Bann.

Wenn auch der Jugendstil für ein Industriebauwerk insgesamt eher

ungewöhnlich war, so gab bzw. gibt es doch einige Beispiele für seine

Verwendung im Zusammenhang mit Bauten der Elektrizität wie z. B. dem

Wasserkraftwerk Heimbach in der Eifel, oder bei modernen

Eisenkonstruktionen wie z. B. den Brücken- und Stationsbauwerken der

Berliner Hochbahn. Die Maschinenhalle erfüllt beide Kriterien: Sie war

eine moderne Eisenkonstruktion und sie beherbergte fortschrittliche

Elektrotechnik, als auf anderen Zechen noch ohne Elektrizität

gearbeitet wurde.

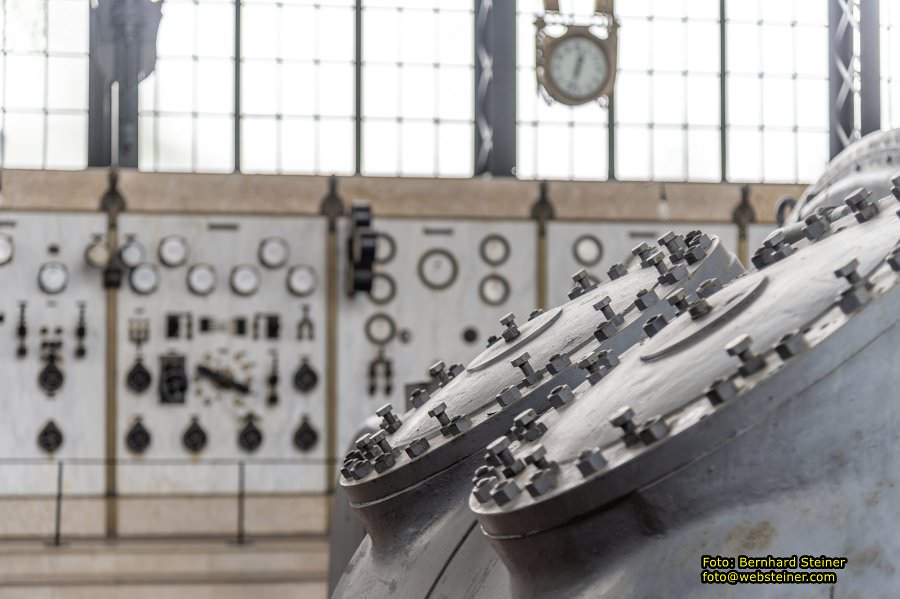

Schalttafel aus Marmor in der Maschinenhalle mit Uhr über der

Schalttafel

Kohleverladung

1999 wurde die Dauerausstellung Musterzeche eröffnet. In dieser wird

die Sozial- und Kulturgeschichte des Ruhrgebiets sowohl für Erwachsene

als auch für Kinder anschaulich dargestellt. Die Ausstellung

thematisiert das Ausbildungswesen des Ruhrbergbaus, die Entwicklung des

betrieblichen Hygiene- und Gesundheitswesen sowie die Anstrengungen zur

Reduzierung von Arbeitsunfällen.

Mit Vollgas in die neue Zeit

Die jugendlichen Bergleute gingen auch in den 1950er Jahren ihre

eigenen Wege. Sie fühlten sich vor allem von der wieder auflebenden

Freizeitindustrie angezogen. Viele verbrachten ihre Freizeit im

Fußballstadion, Kino, Tanzschuppen, Café oder einfach auf der Straße

und lasen Heftchenromane, Comics, Musik- und Filmzeitschriften.

Mit dem wachsenden Einkommen wuchs auch die Konsumorientierung der

Jugendlichen. Ganz oben auf ihrer Wunschliste standen Produkte mit

einem hohen Freizeitwert wie Moped, Radio, Tonband, Fotoapparat - alles

Dinge, die ein individuelles Freizeitvergnügen förderten und den Drang

nach Mobilität befriedigten.

Die Lohnhalle war Aufenthaltsraum und Durchgangsstation zur

Materialausgabe des Magazins und zur Kaue. Am Schalter des Büros

erhielten die Bergleute dreimal monatlich ihren Lohn.

Der Westfalenpark ist eine 70

Hektar große Parkanlage in Dortmund. Der Park wurde zur ersten der drei

dortigen Bundesgartenschauen (1959, 1969, 1991) eröffnet. Auf dem

Gelände des alten Kaiser-Wilhelm-Hains, des Buschmühlenparks, einer

Mülldeponie und verwilderten Kleingartenanlagen entstand eine

Parkanlage, deren Mittelpunkt das mit 220 Metern damals höchste

deutsche Gebäude, der Florianturm, bildet. Der Park zählt mit 70 Hektar

zu den großen innerstädtischen Parkanlagen in Europa und dient als

beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel in Nordrhein-Westfalen.

Florianturm und Flamingoteich (Westfalenpark)

Der Florianturm, kurz Florian,

ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen und prägt als Landmarke die

Skyline der Stadt Dortmund. Der Aussichts- und Fernsehturm wurde 1959

anlässlich der Bundesgartenschau im Westfalenpark mit einer Höhe von

219,3 Metern errichtet. Für rund ein Jahrzehnt war er der höchste

Fernsehturm Deutschlands und damit eines der höchsten Bauwerke des

Landes. Seine gegenwärtige Höhe mit Antennenanlage beträgt rund 209

Meter. Im Turmkorb befindet sich ein Drehrestaurant. 1959 war es das

erste seiner Art weltweit.

Kaiser Wilhelm I. (1797-1888)

Das Denkmal aus Bronze auf einem Sockel aus Schwedischem Granit stellt

den König von Preußen von 1861 bis 1888 und Deutschen Kaiser von 1871

bis 1888 dar. Es wurde vom „Verein zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm

Hains" unter Vorsitz des Landgerichtsrates Wilhelm Maximilian Baeumer

finanziert und am 3. Juni 1894 feierlich eingeweiht und mit der

gesamten Parkanlage der Stadt Dortmund übertragen. Gestalter des

Ruhenden Monarchen war Professor Dr. Johannes Schilling aus Dresden,

dessen Hauptwerk das rund 40 m hohe Germania-Denkmal auf dem Niederwald

bei Rüdesheim ist. Der einstige Kaiser Wilhelm Hain (11 ha) wurde 1959

anlässlich der ersten Dortmunder Bundesgartenschau zur Keimzelle des

heutigen Westfalenparks (70 ha). In diesem Zusammenhang wurde das

Denkmal von seinem ursprünglichen Standort südlich des Teiches an den

jetzigen Platz umgesetzt.

Statue Stehendes Mädchen

Bronzeplastik "Wisent" im Westfalenpark, im Hintergrund: Fernsehturm

'Florian' (Florianturm).

Aussicht vom Florianturm auf SIGNAL IDUNA PARK und Westfalenhalle

Aussicht vom Florianturm auf die Innenstadt von Dortmund

Station der U-Bahn Westfalenpark U

Der Vincketurm ist ein

achteckiger, neugotischer und 26 Meter hoher Aussichtsturm bei der

Hohensyburg im Dortmunder Stadtteil Syburg in Nordrhein-Westfalen. Der

Turm wurde 1857 auf dem höchsten Punkt des Sybergs (244,63 m ü. NN) zur

Erinnerung an den früheren Oberpräsidenten Westfalens Ludwig von Vincke

(1774–1844) nach den Plänen des Verstorbenen errichtet. Die Ehrung

Vinckes erfolgte wegen großer Verdienste um den Aufbau Westfalens nach

der französischen Herrschaft während des Département Ruhr. Der Turm

besteht aus Ruhrsandstein.

Parkanlage Hohensyburg mit Vincketurm

Hohensyburg Burgruine

Im frühen Mittelalter spielte die circa 14 Hektar umfassende, in

fränkischen Quellen als „sächsische Sigiburg" bezeichnete Wallburg eine

Schlüsselrolle bei den Kämpfen zwischen Sachsen und Franken. Die

Eroberung der Sigiburg im Jahr 775 durch Karl den Großen ist die

älteste schriftliche Nachricht für den Dortmunder Raum. Im südlichen

Bereich der frühmittelalterlichen Wallburg entstand vermutlich im 12.

Jahrhundert die Burg Syburg. 1253 werden die Herren von Sieberg zum

ersten Mal erwähnt. In den Jahren 1287/88 wurde die Burg durch den

Grafen Eberhard von der Mark zerstört und danach ganz oder in Teilen

wieder aufgebaut. Die Hauptburg wurde auf einer Fläche von-22 x 45 m

von einer etwa 90 cm starken Wehrmauer aus Sandstein eingefasst. Das

Zentrum dieser Burganlage nimmt ein großer Steinbau ein, der eine Länge

von fast 20 m aufweist. Dieses heute als Ruine erhaltene Hauptgebäude

war im Obergeschoss in einen großen Saal sowie einen kleineren

Nebenraum unterteilt. Der benachbarte Vincketurm stammt aus dem Jahr

1857.

Kriegerdenkmal von Fritz Bagdons, 1930

Aussicht über die Ruhr zum Sauerland von der Aussichtsplattform beim

Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Preußisch-nationaler Erinnerungskult auf dem Syberg - Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Im 19. Jahrhundert bekam das Bergplateau auf dem Syberg, auf dem sich

noch heute die Ruinen der mittelalterlichen Burganlagen befinden, im

Zuge der deutsch-nationalen Denkmalsbewegung eine neue Funktion

zugesprochen. Während der Vincketurm von 1857 noch einer Frühphase

angehört, stellt das 1902 eröffnete Kaiser-Wilhelm-Denkmal ein

steingewordenes Zeugnis des Wunsches dar, die karolingische Geschichte

in einen Sinnzusammenhang mit Kaiser Wilhelm I., den »Reichseiniger«,

zu stellen. Das Denkmal wurde als monumentale Dreiturmgruppe mit

reichem neugotischem Bauschmuck nach einem Entwurf des Architekten

Hubert Stier gestaltet. Vor den Turmbauten standen das zentrale

Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. sowie die Standbilder Ottos von

Bismarck, des Grafen von Moltke, Kaiser Friedrichs III. und des Prinzen

Friedrich Karl. Hierbei handelte es sich um Arbeiten der Stuttgarter

Bildhauer Adolf und Karl von Donndorf.

Die Nationalsozialisten reduzierten 1935 die Denkmalgruppe und deuteten

sie damit bewusst um. Sie entfernten die Skulpturen der beiden Söhne

Wilhelms I., Kaiser Friedrich III. und Prinz Friedrich Karl. Der Kaiser

war nun nur noch von Bismarck und Moltke umgeben; seine Rolle als

Alleinherrscher wurde somit betont. Infolge der Abtragung der

flankierenden Turmbauten erhielten die Standbilder Bismarcks und

Moltkes ihren neuen Standort vor den seitlichen Nischen des Hauptturms.

Die Lebensdaten Kaiser Wilhelms I. wurden durch das Datum der

Reichsgründung, 18. Januar 1871, ersetzt.

SIGNAL IDUNA PARK - Stadion des BVB mit Kapazität für 80.000 Menschen

bei Bundesligaspielen & 65.000 bei internationalen Partien.

Der Signal Iduna Park (Eigenschreibweise: SIGNAL IDUNA PARK; bei

UEFA-Wettbewerben werbefrei BVB Stadion Dortmund), bis Dezember 2005

und im Sprachgebrauch auch Westfalenstadion, sowie in Fankreisen auch

als Tempel bezeichnet, ist ein Fußballstadion im Bezirk Innenstadt-West

der nordrhein-westfälischen Großstadt Dortmund.

Mit 81.365 Zuschauerplätzen ist es das größte Fußballstadion

Deutschlands sowie das sechstgrößte Vereinsstadion Europas. Das Stadion

liegt an der Strobelallee und ist seit 1974 die Spielstätte des

Fußball-Bundesligisten Borussia

Dortmund.

Es war bereits mehrfach Austragungsort internationaler Fußballturniere,

u. a. der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, der Fußball-Weltmeisterschaft

2006 und zuletzt der Fußball-Europameisterschaft 2024, sowie von

Heimspielen der deutschen Nationalmannschaft.

BVB-FanWelt mit Maskottchen Emma.

Am 1. Dezember 2005 wurde aus dem Westfalenstadion offiziell der Signal

Iduna Park. Für die Namensrechte des Stadions erlöst Borussia Dortmund

bei optimalem sportlichem Erfolg aktuell jährlich geschätzte fünf

Millionen Euro. Der Vertrag über die Umbenennung zwischen Borussia

Dortmund und der Signal Iduna Gruppe gilt bis zum 30. Juni 2031.

Das Stadion der UEFA-Kategorie 4 ist mit den markanten gelben Pylonen

der Dachkonstruktion ein Wahrzeichen der Stadt Dortmund.

Zuschauerrekord: In der Saison 2015/16 verbesserte Borussia Dortmund

bei seinen 17 Heimspielen den selbst gehaltenen europäischen Rekord für

eine einzelne Liga-Spielzeit aus der Saison 2012/13 (80.543 Zuschauer

pro Spiel). Obwohl die Kapazität des Stadions in den letzten Jahren

geringfügig verringert wurde, wohnten letztendlich 1.380.023 Besucher

den Bundesliga-Partien des BVB bei und schraubten die durchschnittliche

Zuschauerzahl auf 81.178. Das entsprach einer Stadionauslastung von

99,88 Prozent. Der BVB hat seit der Saison 1998/99 jährlich den

höchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga. Der eigene europäische

Rekord wurde, mit fast 100.000 Zuschauern mehr als der vorherige Rekord

aus der Saison 2013/14, auf 1.948.880 Zuschauer verbessert.

Das Westfalenstadion ist aktuell das viertgrößte Fußballstadion Europas.

„Unschlagbar in Dortmund“: Ab ihrem ersten Länderspiel im

Westfalenstadion am 17. April 1974 gegen Ungarn (5:0) blieb die

deutsche Fußballnationalmannschaft an dieser Stätte über 32 Jahre lang

ungeschlagen. Erst nach zwölf Spielen ohne Niederlage (davon elf Siege)

endete die Serie, als sich die DFB-Elf im Halbfinale der WM 2006 in

Dortmund dem späteren Weltmeister Italien mit 0:2 nach Verlängerung

geschlagen geben musste.

Polizeistation und Hafträume

Ein letzter Umbau zur Vorbereitung des Stadions auf die

Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fand in der Sommerpause 2005 statt,

überwacht von den Architekten der Dortmunder „Planungsgruppe Drahtler“.

Dazu gehörten die Installation eines elektronischen Zugangssystems, die

Aufwertung der Plätze für Behinderte, der Umbau der VIP-Bereiche, der

Spielerkabinen und der sanitären Einrichtungen. Aufgrund der

Umbaumaßnahmen der Tribünen fielen 1.500 Zuschauerplätze weg und das

Stadion bot nun Platz für 81.264 Zuschauer. Die UEFA deklarierte das

Stadion anschließend zum Elitestadion, heute Kategorie 4. Es ist damit

eines der Stadien, in denen Endspiele der Champions League oder der

Europa League stattfinden dürfen.

Seit dem 19. Dezember 2008, dem 99. Geburtstag des Vereins, existiert

in der Nordostecke des Stadions das »Borusseum«, ein Museum rund um die

Geschichte von Borussia Dortmund. Maßgeblich geplant wurde das

Borusseum von der Fan- und Förderabteilung des BVB sowie von Reinhold

Lunow, dem derzeit amtierenden Schatzmeister der Borussia. Aufgrund der

Schulden des Vereins wurde das Museum komplett aus Spenden finanziert.

Im Februar 2011 wurde das Borusseum für den Europäischen Museumspreis

nominiert.

Das BORUSSEUM ist auf Initiative der Fans hin entstanden. Das

Vereinsmuseum von Borussia Dortmund erinnert an über 110 Jahre

Fußballgeschichte und Tradition. Hier, im,schönsten Stadion der Welt",

wird Vereinshistorie lebendig. Von der Gründung am Borsigplatz bis

heute die schwarzgelbe Strahlkraft wirkt über den Fußball hinaus. Mit

Werten wie Toleranz, Vielfalt und Demokratie, mit Leidenschaft, Hingabe

und Emotion schreiben wir gemeinsam BVB-Geschichte.

Am 19.12.1909 gründen 18 junge Männer Borussia Dortmund. Sie versammeln

sich in der Gaststätte „Zum Wildschütz", nicht weit vom Borsigplatz im

Dortmunder Norden gelegen. Mit der Gründung stellen sich die ersten

Borussen gegen die Bevormundung der Kirche. Kaplan Hubert Dewald will

das „rohe" Fußballspiel verbieten und versucht, die Versammlung

persönlich zu verhindern. Es kommt zum Handgemenge, doch die Gründer

rund um Franz Jacobi bleiben standhaft. Angelehnt an das ehemals im

Wildschütz ausgeschenkte Bier, gibt man sich den Namen „Borussia". Dem

Zusammenhalt der Gründerväter verdanken wir die Geschichte unseres

Vereins.

Schatzkammer vom BVB 09

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) ist ein städtisches

Museum in Dortmund; es befindet sich in der 1924 von Hugo Steinbach

erbauten ehemaligen Städtischen Sparkasse. Die Sammlungen von Gemälden,

Skulpturen, Möbeln und Kunsthandwerk geben einen Einblick in die

Kulturgeschichte und die Geschichte der Stadt Dortmund.

Zeitlich umfasst die Sammlung Exponate der Ur- und Frühgeschichte bis

hin zu Exponaten des 20. Jahrhunderts.

Dortmunder Goldschatz

Am 30. August 1907 entdeckten Arbeiter in der Dortmunder Ritterstraße

den größten Fund spätrömischer Münzen auf deutschem Boden. In 90 cm

Tiefe fanden sie ein kleines grauweißes Gefäß mit Henkel, um das drei

goldene Halsreifen gelegt waren, und daneben 444 Goldmünzen und Teile

von 16 Silbermünzen. Alle Fundstücke gelangten in das Dortmunder

Museum. Die älteste Münze stammt aus dem Jahre 335, der Regierungszeit

Konstantins des Großen, die jüngste aus der Zeit Konstantins III.

zwischen 407 und 411. Der Schatz ist also nicht vor 407 n. Chr.

vergraben worden. Seine Zusammensetzung deutet darauf hin, daß er in

Gallien gesammelt wurde. Da er aber in Germanien vergraben worden ist,

wird er einem germanischen Soldaten der römischen Gallienarmee gehört

haben, die seit dem Kaiser Julian fast ausschließlich aus Germanen

bestand.

Bronzezeit (1800-750 v. Chr.)

In der Bronzezeit setzte erstmals eine systematische Metallproduktion

ein. Da in Westfalen aber weder Kupfer noch Zinn, die beiden

Bestandteile der Bronze, vorkommen, mußten die Rohstoffe oder die

fertigen Geräte importiert werden. Bronzegegenstände waren daher sehr

kostbar und wurden nicht nur wegen ihrer im Vergleich zu Steingeräten

größeren Effektivität, sondern auch aufgrund ihres Prestigewertes

geschätzt. Wegen des hohen Wertes der Bronze stellte man Gegenstände

des täglichen Bedarfs meist weiterhin aus den althergebrachten

Werkstoffen wie Stein, Holz und Knochen her. Überhaupt hielt man zu

Beginn der Bronzezeit noch an vielen Traditionen der ausgehenden

Jungsteinzeit fest, z.B. an dem Brauch, einzelne Tote unter großen

Grabhügeln zu bestatten.

Die ältere Bronzezeit ist in unserem Raum nur durch relativ wenige

Funde vertreten, die meist als Einzelfunde aufgelesen worden sind oder

aus Grabhügein bzw. Horten stammen. Prächtige Grabausstattungen und

Hortfunde weisen jedoch auf gesellschaftliche Veränderungen gegenüber

der Jungsteinzeit hin: Von nun an war es möglich, persönlichen Reichtum

anzuhäufen, wozu die Besitzgüter der vorhergehenden Epochen wie Vieh,

Steinwerkzeuge, Salz etc. weniger geeignet gewesen waren. Die

überwiegende Mehrzahl der hier gezeigten Funde stammt jedoch aus der

jüngeren Bronzezeit. In dieser Periode kam es offenbar zu einer

deutlichen Bevölkerungszunahme. So sind aus vielen Teilen Westfalens

ausgedehnte Gräberfelder mit vielen Bestattungen bekannt, wobei man die

Toten nun allerdings verbrannte und den Leichenbrand unter kleineren

Hügeln oder auch ohne Überhügelung beisetzte.

Die Wohnplätze der damaligen Zeit haben sich leider wesentlich

schlechter erhalten als die im Boden geschützten Gräber. Es gibt aber

Hinweise darauf, daß die Menschen auf einzelnen Gehöften oder in

weilerartigen Siedlungen gelebt haben; größere Dörfer oder gar

stadtartige Siedlungen gab es noch nicht. Neben anderen Faktoren

brachten es die für den Metallimport nötigen Fernhandelsbeziehungen mit

sich, daß in Westfalen viele überregionale Kulturströmungen aus allen

Himmelsrichtungen ihren Niederschlag finden. Hier ist besonders der

Einfluß der eigentlich im südlichen Mitteleuropa beheimateten

„Urnenfelderkulturen" zu nennen, auf den z.B. das Aufkommen des

Brandbestattungsbrauches in der jüngeren Bronzezeit zurückzuführen ist.

Dortmund, die einzige Reichsstadt in

Westfalen

Dortmund entstand aus der Ansiedlung, die sich an einen karolingischen

Königshof und eine Burg lehnte. Aufgrund ihrer Lage an der Kreuzung des

Hellwegs mit der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung entwickelte sie sich

zu einem bedeutenden Handelsort. Auch als Pfalz und Tagungsstätte der

ottonischen und salischen Herrscher spielte Dortmund unter

verschiedenen Namen eine Rolle (Throtmanni 880/84, Tremonia 1153,

Dorpmunde 1222). Der Stauferkönig Konrad III. verlieh der Stadt

vermutlich 1145 das erste nachweisbare, 1232 verbrannte Privileg. Es

räumte den Dortmundern besondere Rechte und Zollfreiheiten ein und

ermöglichte ihnen autonomes Handeln.

Das markierte den Beginn der Bürgergemeinde Dortmund als Reichsstadt.

Diesen Status einer staatlichen Unabhängigkeit musste die Stadt in

vielen Territorial-Fehden und überregionalen Kriegen behaupten. Im 13.

und 14. Jahrhundert erlebte die Reichs- und Hansestadt Dortmund ihre

wirtschaftliche und kulturelle Blüte, die sich zunächst auf den Handel

mit dem Ostseeraum und später mit England und Flandern gründete. Hatte

die Stadt 1618 noch ca. 7000 Einwohner, sank sie durch die

wirtschaftlichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges und durch den

Konflikt mit dem katholischen Reich zu einem Ackerbürgerstädtchen mit

nur 2000 Bürgern herab. 1802 verlor Dortmund aufgrund des

Reichsdeputationshauptschlusses seine Eigenstaatlichkeit und wurde 1815

in den preußischen Staat eingegliedert.

Modell der Innenstadt von Dortmund

Vom Handwerk und seinen Zünften

Die zünftischen Verbindungen der Handwerker boten bis ins frühe 19.

Jahrhundert beste Rahmenbedingungen für die Herstellung und den Verkauf

ihrer Produkte. Aber diese Personenvereinigungen, die durch einen Eid

entstanden, waren mehr als wirtschaftliche Zweckgemeinschaften. Sie

boten gegenseitigen Schutz und Beistand und erfüllten religiöse wie

gesellschaftliche Aufgaben. Neben den Handwerken, die zünftisch

organisiert waren, gab es noch andere, z.B. Töpfern und Weben. Diese

Handwerke wurden sowohl innerhalb der Stadt als auch im ländlichen

Bereich ausgeübt. Sie dienten als Nebenerwerb und deckten den eigenen

Bedarf an Tuch und Irdenwaren.

Handwerker lebten vermutlich bereits im frühen Mittelalter in Dortmund,

um für den Königshof zu arbeiten. Die erste schriftliche Überlieferung

stammt aus dem Jahr 1241. Sie belegt, dass sich Schuh- und

Fleischverkaufsbänke auf dem Markt befanden. Um 1252 werden dann in der

ältesten Stadtrechtsaufzeichnung Brauerinnen genannt. Schnell

organisierte sich das Handwerk und bildete Zünfte, die sich in Dortmund

„Gilden" und „Ämter" nannten. Gearbeitet wurde in erster Linie in

Kleinbetrieben, die sich aus einem Meister, seinem Gesellen und

Lehrlingen zusammensetzten.

Webstuhl um 1670, Holz

In zahlreichen Dortmunder Haushalten befand sich ein Webstuhl für den

eigenen Bedarf. Je nach Ausstattung und Aufbau konnten sowohl Wolle als

auch Leinen verarbeitet werden.

St. Reinoldi - Eine bedeutende

Pilgerkirche in Westfalen

Das Modell zeigt die Reinoldikirche um 1500. Mit Ausnahme des Turms

präsentiert sie sich noch heute so - trotz der Zerstörungen im Zweiten

Weltkrieg. Einen Vorgängerbau datieren archäologische Grabungen in die

zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts. Als Grablege des heiligen

Reinoldus, des sagenumwobenen Stadtpatrons, wurde Dortmunds Hauptkirche

zwischen 1235 und 1500 fortwährend ausgebaut. Die Reinoldus-Reliquien

waren wohl schon vor 1200 nach Dortmund gekommen. Wegen ihrer

angeblichen Wunderkraft zogen sie - nach mittelalterlichen Berichten -

Scharen von Kranken und Pilgern nach Dortmund.

Ab 1421 baute man den spätgotischen Hochchor als repräsentativen Rahmen

für die Grablege des Stadtpatrons. Wohlhabende Dortmunder Familien

wetteiferten miteinander bei der Ausschmückung des Baues. 1502 kam zum

Verkauf eines Ablasses so viel Volk zusammen, dass man sich in der

Kirche kaum noch umdrehen konnte. Das berichtet jedenfalls der

Dortmunder Chronist Westhoff.

St. Reinoldi zu Dortmund um 1500, Südseite geöffnet

Modellbau: Traute Winkler, 1960 Gips, Maßstab 1:100

Theodor van Thulden (1606 – 1669) Die Großmut des Scipio, um 1638

Bez. unten rechts: T (?) van Thulden fc. (unleserliche Jahreszahl) Öl

auf Leinwand 294 x 366 cm

Provenienz: Sammlung Graf A. Cerclaes, Maastricht (Limburg), 1904 beim

Kunsthändler De Heuvel in Brüssel, Familie Cremer Dortmund

Trinkschiff - Esaias zu Linden (gest. 1632), Nürnberg, um 1609, Silber,

teilvergoldet

Zierpokale dienten als „Willkomm" und mußten von den Gästen in einem

Zug geleert werden. Sie waren Prunk- und Zierstücke einer festlichen

Tafel und gehörten zu den bevorzugten Exportartikeln der Nürnberger

Goldschmiedezunft.

Tischzucht - Die Ordnung der Sitten

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entwickelten sich neue Sitten und Regeln

für das Zusammenleben der Menschen, ihr Wohnen und ihr Verhalten bei

Tisch. Koch- und Tranchierbücher oder „Tischzuchten" verbreiteten nicht

nur die neuen Benimmregeln - sie setzten auch moralische Maßstäbe,

sangen das Lob der Mäßigkeit und der Bescheidenheit. Die Sitzordnung

bei Tisch entsprach immer der sozialen Hierarchie, auch in der Familie.

Neu war, dass jeder Gast eigenes Gerät und einen eigenen Teller

erhielt. Zuvor hatte man Brettchen gemeinsam benutzt. Neu war auch die

Gabel, die jedoch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein nur besonderen

Aufgaben diente - dem Tranchieren und Vorlegen etwa oder dem Umgang mit

klebrigem Konfekt. Zur wohlgedeckten Tafel gehörten auch Prunkgefäße -

je nach Wohlstand aus Zinn oder vergoldetem Silber. Symmetrisch

geordnet wurden sie in sogenannten Kredenzen oder Schenkschieven zur

Schau gestellt. Flaschen und Krüge standen nicht auf dem Tisch - sie

wurden bei Bedarf herumgereicht. Getrunken wurde im Alltag aus irdenen

Bechern, nur selten dagegen aus Glas. Die Tische sollten mit feinem

Leinen gedeckt sein oder mit Teppichen. Neu waren die Servietten, die

das Tischtuch als gemeinsames Mundtuch ablösten. Der Reinigung dienten

auch Handwaschbecken mit Wasserkannen, die man gemeinhin „Wasserblasen"

nannte.

Peter Meert (?) 1620-1690 - Gruppenbild

der Sint Jorisgilde aus Goes, um 1660 Öl auf Leinwand

Wie in den großen „Schützenstücken" üblich, erscheinen die Mitglieder

einer Schützengilde in prächtigen Gewändern und mit ihren Waffen. In

der Mitte der Gruppe sitzen die sogenannten Vorsteher, Verwalter der

von den Bürgern eingerichteten Stiftungen zur Unterstützung Bedürftiger.

Tulpenvase - Delft, Ende 17.

Jh., Fayence, Unterglasurmalerei

Sockel: Deckelvase -

niederländisch, Delft (?), um 1650; Fayence

Die Vase gehört zu einem Satz konvexer und konkaver Vasen, die in

symmetrischer Aufstellung allein dem Schmuck dienten. Die typische

blau-weiße Färbung der Delfter Fayence ahmte - wirtschaftlich sehr

erfolgreich - die importierten ostasiatischen Porzellane nach.

Deckelvase - Delft, 17. Jh.,

Marke I. van Duyn Fayence

Sockel: Stangenvase ,

niederländisch, Delft?, um 1650 Fayence, Unterglasur in Kobalt

Spucknapf für Pfeifenraucher -

Delft, um 1650 Fayence

Sockel: Deckelvase -

niederländisch, um 1650, Fayence

Chinesische Landschaften zieren die Vasen als Zeichen des weltweiten

holländischen Handels und der Vorliebe für das Fremde.

Zwei Stangenvasen - Delft, 17.

Jh., Marke I. van Duyn, Fayence

Die Welt im Kleinen

Die „Kunst- und Wunderkammern" entstanden an Fürstenhöfen der

Renaissance. Ihre Vorgänger waren mittelalterliche Kirchenschätze mit

Sammlungen von seltenen Naturalien, wertvollen Materialien, Exotica,

Beutegut, heidnischer Kunst, Kuriosa und Reliquien. Selbst die

Schatzhäuser der antiken griechischen Heiligtümer zählten zu ihren

Vorläufern. Vom 15. bis 18. Jahrhundert legten Herrscher diese

Raritätensammlungen an - zum Beispiel Erzherzog Ferdinand von

Österreich (1529-1595) auf Schloss Ambras bei Innsbruck, Kaiser Rudolf

II. (1552-1612) auf der Prager Burg oder Zar Peter I. (1672-1725) in

St. Petersburg. Reiche Patrizierfamilien wie die Prauns und Imhoffs in

Nürnberg oder die Hainhofers in Augsburg ahmten diese Praxis mit ihren

Wundersammlungen nach. Ihr Motiv war das Streben nach umfassender,

enzyklopädischer Bildung. Zudem wollten sie Vorbilder für Künstler und

Handwerker liefern. Geordnet nach Material, Technik oder Größe der

Objekte sollten die Kunst- und Wunderkammern die Ordnung der Welt

widerspiegeln. Gleichzeitig bewiesen sie Freude an der Vielfalt der

göttlichen Schöpfung wie am Erfindungsreichtum des Menschen und

belegten die Welterfahrenheit der Sammler. Der Allgemeinheit wurden die

Sammlungen allmählich geöffnet. Aus der Kunst- und Wunderkammer

entwickelte sich das Museum als Institution.

oben v. l. n. r.:

Doppelscheuer - süddeutsch, um

1570 Silber, getrieben, gegossen

Hl. Norbert - in

Schildpattrahmen Fr. Wilhelm Pluym, süddeutsch, 1653 Holz, Schildpatt,

Silber

Kokosnussbecher - süddeutsch,

15. Jh.; Wurzelholz, Silber

Die Inschrift am Becherrand Es kam frow even nicht ze guot/Sie hett ein

apfel gebrochen/ Din unsteten wankeln muot/Das hat got dik gerochen"

wurde später hinzugefügt.

Vase mit Blumenstrauß - Raimund

Laminit (gest. 1600) Augsburg, um 1570 Silber, getrieben, graviert

Pokal in Eulenform - mit

abnehmbarem Kopf deutsch oder holländisch, um 1550 Silber, getrieben,

ziseliert

Die Eule steht auf einer Flöte und ist ein Beispiel eines kostbaren

Tischspielzeuges. Sie stammt aus dem Besitz der Familie von Druffel,

Haus Wellbergen, Kreis Steinfurt, Westfalen.

Becher mit Fuß - Bremen, Ende

16. Jh., Silber, gegossen, ziseliert

Das Unterteil mit drei Löwen ist mit dem Corpus über Riegel verbunden.

Diese Becher waren als Hochzeitsgeschenke beliebt und galten als

edles Gebrauchsgeschirr für Wein und Bier.

Kokosnuss - Silbermontierung,

Schnitzerei

Das mit einem silbernen Stöpselchen verschließbare Gefäß stammt aus dem

außereuropäischen Raum.

Straußeneipokal - Josef

Zehnder, Zofingen (Kanton Aargau) 1606; Silber, getrieben , graviert

Drei weibliche geflügelte Hermen bilden die Fassung. Auf dem Deckel

befindet sich eine Statuette des Evangelisten Johannes mit der

Umschrift: SAND JOHANNES. Im Deckel die Inschrift: HANS STRUB ZU

DRIM-BACH 1606 und Wappen der Familie Strub.

Elfenbeinpokal - Nürnberg,

Anfang 17. Jh. Silber, getrieben, Elfenbein

Im komplizierten Handwerk, in der runden, zugleich eckigen Form und im

Zusammen-spiel verschiedener Materialien zeigt sich ein typisches

Kunstkammerstück.

Reiterbildnis Kaiser Maximilians II.

(1527-1576, Kaiser ab 1564), als Erzherzog süddeutsch (?), um 1560,

Silber, Ebenholzrahmen

Der Reiter ist durch die Inschrift auf dem Rahmen als österreichischer

Erzherzog Maximilian gekennzeichnet. Das im Wind flatternde Tuch, die

Feldbinde, und der Stab in seiner Rechten weisen ihn als Feldherren aus.

Kokosnussbecher - Köln, um 1500

Silbermontierung

Dies ist der älteste bekannte Kokosnusspokal mit geschnitzten

figürlichen Darstellungen, die auf Holzschnitte zurückgehen: Der

schlafende Ritter Paris wird von Hermes geweckt/Paris überreicht Venus

den Apfel/Hochzeit des Paris und der Helena.

Birnpokal mit Deckel - Tobias

Wolff (tätig 1604-1623) Nürnberg, Anfang 17. Jh. Silber, getrieben,

gegossen, graviert, punziert, vergoldet

Aus dem Spiel mit den Formen der Natur entstand dieser zierliche Pokal.

Mit hoher Handwerkskunst wurden filigrane Pflanzen und eine menschliche

Figur gestaltet, die mit einer Axt bewehrt den Stamm der Birne

erklettert. Deckelpokal mit

Putto - Sachsen, 2. Hälfte 16. Jh. Silber, getrieben, vergoldet

Ergänzungen von 1904

Deckelpokal mit römischem

Krieger LT, Nürnberg, um 1570

Erdteil-Schale - Johann

Potthoff 1. (Meister 1587-1605), Münster, um 1600 Silber, getrieben

Die drei Medaillons mit den Brustbildern eines bärtigen und eines

schwarzen Mannes sowie einer Frau stehen stellvertretend für die im

Mittelalter bekannten Erdteile Europa, Afrika und Asien. Die um 1600

längst eritdeckten Amerika und Australien fehlen.

unten v. l. n. r.:

Doppelbecher als Fässchen -

deutsch, Hamburg (7), Ende 16. Jh. Silber, vergoldet

Die Gravierungen wurden nach Vorlagen Hans Sebald Behams angelegt.

Kokosnuss-Humpen - süddeutsch,

um 1600 vergoldete Silbermontierung

Allegorie der Mäßigkeit -

flämisch, um 1600, Silber, getrieben, graviert

Die Tafel zeigt eine vornehme Gesellschaft aus eleganten Damen und

gerüsteten Herren bei Tisch. Im Himmel darüber erscheinen Venus und

Amor auf einer Wolke und Diana in ihrem von Hirschen gezogenen Wagen.

Humpen (Hansekanne)

norddeutsch, 1566, Silber, getrieben, gegossen

Die Daumenrast wird von der Halbfigur einer Meerjungfrau zwischen

Akanthus zweigen gebildet. Der reich geschmückte Griff und Deckel

machen aus einem schlichten Zylinderbecher dieses aufwändige Trinkgefäß.

Birnpokal mit Bauernfigur -

Nürnberg, nach 1548, Silber, getrieben, gegossen, graviert, punziert

Dieser Vexierbecher wurde für Jakob Ramminger gefertigt. Sein auf dem

Birnencorpus dargestelltes Wappen war ihm erst 1548 verliehen worden.

Das exquisite Trinkgefäß spielt mit der Idee, dass ein Bauer die

Riesenbirne nach der Ernte auf seinem Rücken über ein Feld voll kleiner

Lebewesen trägt.

Allegorie des Sommers flämisch,

um 1600 Silber, getrieben, graviert

Die Tafel stammt möglicherweise aus einem Jahreszeitenzyklus an einem

reich gearbeiteten Kabinettschrank, Apollo auf dem Sonnenwagen

überwacht musizierende Hirten, die Getreideernte und den Fischfang.

Trinkbecher (Haufebecher) -

Hans Heinrich Byhel Schaffhausen, um 1550 Silber, getrieben, graviert

Den hohen Lippenrand verzieren gravierte Kriegerköpfe, ein Frauenkopf

und Ornamente.

Kokosnusspokal -

süddeutsch oder schweizerisch um 1570, Kupfer, vergoldet

Ähnlich den Birnpokalen ist die Nuss mit einem Stiel versehen. Ein

Holzfäller hat sie mit seiner Axt abgehackt und trägt sie fort. Dieser

spielerische Kunstgriff macht eine menschliche Figur zum Fuß des Pokals.

Schmuckschatulle - süddeutsch,

um 1550 Apfelholz, vergoldetes Kupfer

Unter der Haube

Die bäuerlichen Höfe konnten sich um 1800 aus den Abgabeverpflichtungen

an den Grundherrn „freikaufen". Größere Bauern wirtschafteten nach der

Ablösung von der „Herrschaft" unabhängig. Hatten sie Erfolg, stellten

sie mit neuem Selbstbewusstsein ihren Reichtum - Kleidung, Schmuck und

anderen materiellen Besitz - zur Schau. Die Frauen trugen reich

bestickte Hauben, je nach Stand und Anlass. Bis zu sechs Hauben

bildeten die Grundausstattung. Es gab bunte, silber-und goldbestickte

Hauben für den Alltag und den Sonntag, für die Arbeit und das Fest, für

die Freudenzeiten und die Trauerzeiten. An der festlichen

Kirchgangskleidung zeigte sich auch, ob eine Frau verheiratet oder

unverheiratet war. Der Schmuck der verheirateten Frau war als

persönlicher Besitz oft mit ihrem Monogramm gekennzeichnet. Aus

Musterbüchern bestellte man bei den Juwelieren modernen Schmuck oder

traditionelle Zierformen. Als Halbfertigprodukte wurden ganze

Garnituren industriell hergestellt.

Münsterländer Goldkappen -

protestantisch und katholisch

Diese Haubenart war für die Sonn- und Feiertage reserviert, sie hatte

farbige Mundbänder aus Seide. An den langen Nackenbändern aus

Goldlitze, dem schmalen Spitzenstrich und der herzförmigen Form des

Haubenbodens erkennt man die protestantische Frau. Das in Schlaufen

gelegte Nackenband, die etwas größere Form und der breitere Strich

kennzeichnet die Haube einer katholischen Frau.

Drigpandsmütze/Goldkappe - Osnabrücker Land, Goldborte, Leinen, um 1880

Drigpandsmütze/Goldkappe - Osnabrück, Goldborte, Leinen, um 1880

Des Christen idealer Lebenslauf

Im 19. Jahrhundert brachte die rasante Veränderung gewohnter

Lebensweisen und Werte, der Umbruch von einer ständisch-agrarisch

geprägten Welt zu einer Industrie- und Marktgesellschaft, viele und

andauernde Probleme.

Zu Bevölkerungswachstum und Hungerkrisen kamen noch soziale

Orientierungslosigkeit, Zukunftsangst und Verunsicherung. Beneidenswert

erschien das klare Leben in der „guten alten Zeit", in der kulturelle

Stabilität, christliche Sittlichkeit und Moral geherrscht hätten. Auf