web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Gloggnitz

Stadt in den Bergen, April 2023

Gloggnitz ist eine Stadt im Bezirk Neunkirchen im

südlichen Niederösterreich. Die Gemeinde liegt in der Gloggnitzer Bucht

im südwestlichen Zipfel des Wiener Beckens. Wegen der Lage am Fuße des

Semmerings und da umgeben von einem Kranz dunkelgrüner Berge trägt

Gloggnitz den Beinamen Gloggnitz, Stadt in den Bergen.

Als Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Bezirksarmenhaus wurde 1904

ein Steg errichtet, welcher Karlsteg genannt wurde. Der Steg wurde 1927

durch eine Betonbrücke des Architekten Anton Potyka ersetzt, welche vom

Staat (Bund) errichtet wurde und anfangs als Kanzlerbrücke bezeichnet

wurde. Nach der Befreiung Österreichs wurde die Brücke 1945 nach Karl

Renner benannt, der in der NS-Zeit in der Renner-Villa Gloggnitz unter

Hausarrest stand.

Gloggnitz liegt im so genannten Industrieviertel, an der Einmündung des

Weissenbaches in die Schwarza im oberen Schwarzatal. Die Entfernung von

Wien beträgt über die Autobahn 75 km.

Die Dr.-Karl-Renner-Brücke überbrückt den Fluss Schwarza in der

Stadtgemeinde Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Die

Stahlbetonbrücke mit gebürsteter Oberfläche hat bemerkenswerte

Beleuchtungsmaste aus Beton und Eisenbändern.

Weinbergstiege zur Katholischen Kirche Gloggnitz (Christkönig)

Christkönigskirche:

Moderner Bau von Prof. Dr. Clemens Holzmeister; Grundsteinweihe 13.9.1933 Konsekration am 1. 4. 1962

Die Christkönigskirche liegt auf einer Anhöhe im Wochensländerpark im

Zentrum von Gloggnitz. Das Kirchenschiff ist als Betonbasilika

ausgeführt und macht einen wuchtig monumentalen Eindruck. Über dem

Hochaltar ist ein Mosaik Thronender Christkönig von Richard Kurt

Fischer.

Gloggnitz wurde um 1094 als Stützpunkt vom Kloster Formbach urkundlich

genannt. Seit dem 12. Jahrhundert ist Gloggnitz eine Pfarre. Bis 1962

war die ehemalige Klosterkirche des Benediktinerklosters Gloggnitz

(Schloss Gloggnitz) die Pfarrkirche. 1962 wurde neue Kirche

fertiggestellt und zur Pfarrkirche erhoben.

Über Vermittlung von Kardinal Friedrich Gustav Piffl (1864–1932),

welcher auf Burg Kranichberg Sommerfrische hielt, beauftragte der

Pfarrer Bucher den Architekten Clemens Holzmeister (1927) mit der

Planung einer neuen Kirche. Von Holzmeisters Planung einer gestaffelten

Hallenkirche mit einem hochaufragenden Chorturm konnte von 1933 bis

1934 nur der Turm errichtet werden und wurde 1934 als

Kardinal-Friedrich-Gustav-Piffl-Gedächtniskirche geweiht. Für die

Fertigstellung fehlten die finanziellen Mittel. Mit einer Umplanung des

Architekten Clemens Holzmeister wurde das Bauvorhaben redimensioniert

und konnte von 1960 bis 1962 vollendet werden. Dabei wurde der

Altarraum nach Osten verlegt und der ehemalige Altarraum im Erdgeschoß

des Turmes wurde zur Eingangshalle.

Die Orgel baute Josef Mertin 1971.

Am 1. Mai 2023 wurde die Pfarre Gloggnitz um das Gebiet der ehemaligen

Pfarren Klamm am Semmering, Kranichberg, Prigglitz, Raach am

Hochgebirge und Schottwien erweitert. Die Pfarrkirche Gloggnitz ist

Pfarrkirche und Kirche der Teilgemeinde Gloggnitz.

Der Tabernakel wurde von Karl Hagenauer nach Entwürfen von Clemens Holzmeister angefertigt.

Das Schloss Gloggnitz, ein ehemaliges Benediktinerkloster, steht in Gloggnitz im südlichen Niederösterreich.

St. Othmar Kapelle:

Erbaut um 1300, davon heute nichts mehr vorhanden (Langhaus 1950

abgerissen) urkundliche Erstnennung: 17. Juli 1313 Erbauung des

spätgotischen Chores um 1460 (heutiger Bestand)

Vor 900 Jahren rückte Gloggnitz ins Licht der Geschichte. Zum ersten

Mal wird sowohl der Fluss als auch der Ort in einer Formbacher Urkunde

vom 17. Dezember 1094 (Original ist heute nicht mehr vorhanden)

erwähnt. Bei der Bestiftung des Benediktinerklosters Formbach (am Inn

in Bayern), anläßlich der Weihe des ersten Abtes, Beringar, schenkte

Graf Eckbert I. von Formbach neben mehreren Besitzungen in der Nähe von

Formbach (auch Vornbach) auch solche in östlichen Landen.

Graf Eckbert I., ein "Graf von nicht geringer Macht und Tapferkeit",

kam durch Heirat mit Mathilde (um 1055), der Erbtochter des Markgrafen

der karantansichen Mark, Gottfried, des Siegers über die Ungarn (1042)

vor Pitten, in den Besitz eines Großteils des Landstrichs von der

Piesting bis über den Semmering und von Hartberg über Pitten bis Wr.

Neustadt. Der Hauptort dieser Grafschaft "Pütten" war Neunkirchen, der

mit besonderen Rechten ausgestattet war. Geistiger, kultureller und

wirtschaftlicher Mittelpunkt war das Kloster Gloggnitz, das von den

Mönchen des Haus- und Mutterklosters der Grafen errichtet worden war

und durch Tausch, Grundkauf und fromme Stiftungen zu einer

Propstherrschaft heranwuchs. Freilich war der Abt im Mutterkloster

Formbach der eigentliche Geschäftsträger, der alles Tun und Lassen

bestimmte, jedoch tanzten die "Herren auf dem Berg zu Gloggnitz"

manchmal aus der Reihe, pochend auf ihre örtliche und wirtschaftliche

Macht.

Durch 700 Jahre, bis zur Aufhebung des Klosters (mit dem Kloster

Formbach) im Jahre 1803 ist seine Geschichte auch die Geschichte des

Ortes Gloggnitz. Das Kloster, seither Schloss genannt, wurde als

würdigstes Bauwerk zum Wahrzeichen des Ortes neben der noch älteren St.

Othmarkapelle (Marktkapelle), die aus 1001 (oder 1011) stammen soll.

Freilich ist der Ort Gloggnitz in dieser langen Zeit nicht viel größer

geworden. 1345 zählte er 21 Häuser mit 110 Einwohnern, nach der

Aufhebung des Klosters 69 Häuser mit ca. 570 Einwohnern. Doch die

Klosterherrschaft gewann immer mehr an Bedeutung. Die Fröner

bearbeiteten ihr Lehen und roboteten für die Herrschaft. Der

herrschaftliche Betrieb beschränkte sich keineswegs auf Land-, Forst-

und Weinwirtschaft (sie war die Haupteinnahmsquelle) und auch

Schafzucht, es gab auch herrschaftliche Gewerbebetriebe, Tavernen,

Mühlen, eine Schmiede, eine Säge, ein Brech- ("Walk") und ein Badhaus.

Schloß Gloggnitz:

Gründung um das Jahr 1094, gotischer Bau, 1692 barockisiert, 1730

Sakristei und 1789 gegliederter Turm mit Zwiebelturm dazugebaut.

1094 erfolgte die Erhebung des Benediktinerklosters Vornbach zur Abtei.

Im Osten ermöglichte die Schenkung von Gebieten im Raum

Neunkirchen-Pitten-Gloggnitz an die Benediktiner die Gründung eines

Vornbacher Filialklosters in Gloggnitz.

Dieser 1803 profanierte Bau, heute als Schloss bezeichnet, ist ein

dreigeschoßiger Barockbau, die Nordseite mit burgenmäßigem Charakter.

Durch zwei Torhäuser aus der Spätgotik, von denen besonders das zweite

mit seinem zweijochigen Kreuzrippengewölbe interessant ist, gelangt man

in den polygonen Hof (einst Leichenhof), in dessen Mitte die Kirche

steht. An das zweite Torhaus schließt sich die 1,5 Meter dicke und 11,5

Meter hohe mittelalterliche (15., 16. Jahrhundert) Ringmauer mit

Rechteckschießscharten an. Die frühgotische (14. Jahrhundert)

zweijochige, dem heiligen Michael geweihte Abtkapelle hat zwei Zugänge.

In ihrem unteren Teil befand sich einst ein Beinhaus (Karner). Im

kurzen Westflügel ist der Stiegenaufgang zu den Wohnräumen,

wahrscheinlich früher Gästezimmer und zur Empore der Abtkapelle.

“RENAUER SCHLÜSSEL"

Die imposante Kunstschlosserarbeit in der Form eines Schlüssels -

Gesamthöhe ca. 2,50 m - aus dem Jahr 1893 stammend, stellt das

Zunftzeichen der ehem. Gloggnitzer Paradefirma Felix Renauer,

Schlosserei-Maschinen u. Motorenfabrik, gegründet 1879, stillgelegt

1974, dar. Im Jahre 1994 wurde das im Besitz des "Museums in der

Schlosskirche" befindliche Objekt, anlässlich der 900-Jahr

Feierlichkeiten von Gloggnitz, im Schlosshof, mit Genehmigung der

Stadtgemeinde Gloggnitz aufgestellt.

Mammutbäume, Riesen-Sequoien, Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. (Familie Sumpfzypressengewächse)

Mammutbäume sind Relikte aus dem Erdmittelalter und der subtropisch

warmfeuchten Tertiärzeit. Fossil sind sie aus Braunkohlelagerstätten,

zu denen sie im Laufe von Jahrmillionen verwandelt wurden, bekannt

„lebende Fossilien". Vor ca. 100 Millionen Jahren fast weltweit

verbreitet, konnten sie während der Eiszeit nur in klimatisch

begünstigten Relikt-Arealen, wie der Sierra Nevada Kaliforniens,

überleben. In „National Parks" leben über 80 m hohe Bäume mit

Stammdurchmesser von mehr als 9 m und einem Alter von über 3000 Jahren.

In Europa wurden sie 1853 eingeführt. Der größte österreichische

Mammutbaum wächst im Kurpark von Bad Gleichenberg (Stmk.). Er wurde

1872 gepflanzt und weist eine Höhe 52 m (?) bei einem Brustumfang von

7,20 m auf. Der Baum besitzt sogar einen Blitzableiter. Sein nächster

Verwandter ist der Urwelt-Mammutbaum (Metasequoia) Chinas, der neben

dem Eingang zum Naturpark steht!

Inmitten des Hofes steht die barocke Kloster-(Schloss-)Kirche, die

Maria Schnee (Beate Mariae Virgini ad Nives) und dem heiligen Oswald

geweiht ist, mit gotischem Kern. In einer Urkunde von 1485 heißt sie

auch Propsteikirche St. Godehard (St. Gotthard) in Gloggnitz. Der

älteste Teil ist die Frauenkapelle (wahrscheinlich die ursprüngliche

Zell, 11. Jahrhundert) mit einem Spitzbogengurt von 1260, die früher

selbständig war und erst ca. 1760 mit der Kirche verbunden wurde. Sie

ist ebenfalls gotisch. Die größte Umgestaltung erfuhr die Kirche unter

den Pröpsten Perfaller und Wenckh. 1692 wurde die Kirche barockisiert,

aus der Zeit stammt auch der angebaute 36 Meter hohe Turm mit

Zwiebeldach, der ein Jahr später die erste große Glocke (635 kg), 1724

die zweite (1330 kg) aufzunehmen hatte. Die Sakristei und das Oratorium

ließ 1730 Propst Langpartner dazubauen.

Zwischen der noch erhaltenen hohen Wehrmauer des Klosters und dem

ehemaligen Refektorium befindet sich die St. Michaels-Kapelle, ein

frühgotischer Bau, seit 1322 nachgewiesen, der in der Barockzeit nur

wenig verändert wurde. Im Untergeschoss befand sich der Karner. Ein

Außenfresko des hl. Christophorus ist, wenn auch schwer beschädigt,

noch vorhanden.

Von 1977 an wurde die Schlosskirche, die Michaelskapelle und auch der

gesamte Schlosskomplex mit Unterstützung des ehemaligen

Bautenministeriums, des Wissenschaftsministeriums, des

Bundeskanzleramtes, des Landes Niederösterreich und vieler privater

Spender renoviert bzw. revitalisiert. Auch von der Gemeinde wurden

beträchtliche finanzielle Mittel aufgebracht und von Mitarbeitern des

städtischen Bauhofes tausende Arbeiststunden geleistet. 1988 wurde die

Michaelskapelle wieder geweiht.

Den barocken Johannes-Nepomuk-Bildstock auf dem Johannesfelsen

unterhalb des Schlosses ließ Propst Franz Langpartner bei der

Barockisierung des Klosters errichten. Der seit längerem arg

beschädigte Bildstock wurde 1976 restauriert, die künstlerischen

Arbeiten führte der Bildhauer Kessler aus.

Gloggnitz hat an Bedeutung gewonnen. Dazu kam noch der Bau der

Eisenbahn Wien - Gloggnitz im Jahre 1842 und die Fortsetzung 1854 über

den Semmering, Gloggnitz wurde zu einer wichtigen Bahnstation

(Schnellzugstation). Sie brachte viele Fremde (Sommergäste, Touristen)

in den Ort. Zwei Bundespräsidenten waren Ehrenbürger der Stadt: der

Wahlgloggnitzer Dr. Karl Renner und der im nahen Aue geborene Dr.

Michael Hainisch.

Lange Zeit war nur von dem Dorfe Gloggnitz die Rede, aber 1548 wird ein

"Bürger" von Gloggnitz mit Namen genannt und 1556 ist zum ersten Male

der "Marckht" Gloggnitz verzeichnet (1622 erstmals nachgewiesen), der

laut Urkunde von 1819 das Privileg zur Abhaltung von zwei Jahrmärkten

erhalten hat. In Anbetracht seines wirtschaftlichen Aufschwungs wurde

der Markt am 20. Oktober 1926 zur Stadt erhoben.

KARL RENNER - Vom Bauernsohn zum Bundespräsidenten

Die Lebenszeit Karl Renners - 1870 bis 1950 - umfasste eine Zeit der

welthistorischen Um-, Zusammen- und Aufbrüche, gerade auch in

Österreich. Menschen, die jene Zeiten erlebten, waren konfrontiert mit

dem Zerfall der Monarchie, dem Ersten Weltkrieg, der Gründung und dem

Untergang der Ersten Republik, mit Diktatur und Nationalsozialismus,

dem Zweiten Weltkrieg und schließlich mit der schwierigen Gründung der

Zweiten Republik.

Karl Renner wuchs in ärmlichen Verhältnissen in dem fast ausschließlich

von Deutschsprachigen besiedelten Dorf Untertannowitz in Südmähren auf,

somit in einem wichtigen Brennpunkt der Nationalitätenkonflikte der

Habsburgermonarchie. All das sollte ihn sein Leben lang prägen: seine

sozial benachteiligte Herkunft, sein Deutschsein in einem

Vielvölkerstaat und die Tatsache, Bürger eines großen Reiches gewesen

zu sein. Ergänzt durch seine Verbundenheit zu marxistischen Ideen und

zur internationalistischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung sind

so die grundlegenden Orientierungspunkte seines politischen Denkens und

Wirkens abgesteckt. Hervorzuheben ist ebenso die innige Verbundenheit

Karl Renners zu seiner Familie. Diese eröffnete ihm eine

beschaulich-stabile familiäre Privatheit, die ihm Rückzugs- und

Regenerationsmöglichkeiten bot, um in schwersten Zeiten große

Verantwortung übernehmen zu können.

Kaum eine andere österreichische politische Führungspersönlichkeit ist

so eng mit der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts

verwoben wie Karl Renner; verwoben mit der Anerkennung ihrer großen

historischen Leistungen wie mit der Verantwortung für ihre historischen

Fehlleistungen, Hochverehrt und scharf kritisiert polarisiert er bis

heute. Zunächst fasziniert er als visionärer Theoretiker mit

langfristigen Zielorientierungen. Auch beeindruckt er als

volksverbundener populärer Politiker, der Menschen gewinnen und

verbinden konnte. Ebenso galt er als Tagesrealpolitiker des Ausgleichs

und des Kompromisses, jedoch mit der Bereitschaft, für seinen

Pragmatismus politische und persönliche Grenzen des Tolerierbaren sehr

weit zu ziehen. Eine Beschäftigung mit dieser zentralen

österreichischen politischen Figur wird weiterhin, jenseits einer

Heils- oder Verdammungsgeschichte, notwendig sein, will man sich nicht

eines zentralen Schlüssels zum Verständnis der Geschichte der Republik

Österreich berauben. Alles in allem bleibt er eine epocheprägende

politische Ausnahmerscheinung und eine typisch österreichische Gestalt

mit ihren Ambivalenzen.

Dr. Karl Renner 1870-1950, Gründer der 1. u. 2. Republik

Renner geht am 3.4. zur Kommandantur in Gloggnitz

„Ostersonntag, den 1. April 1945, zogen die russischen Truppen in den

Wohnsitz des Kanzlers, in Gloggnitz, ein....Nachdem ich zwei Tage und

Nächte an meiner Person und in meinem Hause das gleiche wie jeder

andere Bewohner des Ortes erfahren hatte, beschloss ich am Morgen des

Osterdienstags, zum Schutze der Bevölkerung und zur Aufklärung ihrer

ausnahmslos friedlichen Stimmung irgendeine erreichbare Befehlsstelle

im Orte aufzusuchen. Die Straßen waren menschenleer, vereinzelt standen

militärische Posten, die ich ansprach und die mich nicht verstanden.

Ich suchte die Straßen nach einer Kommandostelle ab, stieß endlich auf

zwei Männer, von denen der eine, der ein wenig Russisch sprach, mich

zum Platzkommando führte, das unauffällig in einer Seitenstraße

untergebracht war. Es gelang ihm, sich mit dem Torposten zu

verständigen, dass sie mich anmeldeten und ich dem Kommandanten und

seinem Stabe meine Vorschläge zum Schutze der Bevölkerung vortragen

konnte. Der Kommandant erklärte, in der Sache allein nicht verfügen zu

können, gab mir und den zwei mir unbekannten Zufallsbegleitern eine

Wache von vier Soldaten mit, und so marschierte ich mit dieser

Bedeckung zum nächsten Truppenkommando in das 2 km weit entfernte

Köttlach."

Zu Fuß mit Bewachung von Gloggnitz nach Köttlach

„Im Stabe dieses Kommandos fanden sich zufälligerweise Offiziere, die

meinen Namen kannten. Das hatte zur Folge, dass ich geraume Zeit zu

warten hatte, eine Zeit, die, wie mir später klar wurde, wohl dazu

benützt wurde, mit dem Oberkommando dieses Kampfabschnittes

telephonisch in Verbindung zu treten. Man eröffnete mir endlich, dass

Befehle an das Ortskommando Gloggnitz zur Abstellung von Missbrauch

hinausgehen würden, dass ich jedoch mit meinen Zufallsbegleitern per

Auto einer höheren Stelle vorgeführt werden müsse. Ich war in der

größten Sorge um meine Familie, die nicht ahnen konnte, was mir

passiert wäre - ich hatte ohne Überrock, mit dem gewohnten Spazierstock

in der Hand, früh das Haus verlassen - und Mittag war überschritten.

Nur widerstrebend bestieg ich das mit Plachen eingedeckte Lastauto, das

mich über ein Zwischenkommando auf unbekannten Wegen nach einem

unbekannten Bergort brachte."

Vom 3. bis 5.4. im Hauptquartier in Hochwolkersdorf

„Am zweitnächsten Tag... wurde ich abgeholt, in einen geräumigen

Bauernhof... geführt, wo eine überraschende Anzahl hoher Offiziere mich

begrüßte. Nur einige Namen der Anwesenden konnte ich später

feststellen, unter ihnen den des Generalobersten Scheltow und des

Obersten Piterski. Der Generaloberst richtete nach der Begrüßung durch

einen höheren General, der den Vorsitz führte, seine Rede an mich und

fragte, ob ich mich imstande fühle, zugleich meinem eigenen Lande und

der Roten Armee einen Dienst zu erweisen. Diese wolle nichts von

Österreich und stehe auf dem Boden der Krimdeklaration, d.i. der

Unabhängigkeit Österreichs. Sei ich bereit, zur Abkürzung des

verlorenen Krieges beizutragen und so unter einem die Aufgabe der Roten

Armee zu erleichtern und die Leiden Österreichs zu kürzen? Ich

antwortete: Ich habe lange überlegt und mich entschlossen: Ich traue

der Roten Armee, dass sie von Österreich nichts wolle, als was die

Besiegung der Hitlerarmee ihr auferlege und was das Kriegsrecht ihr

zubillige. Ich traue mir selbst zu, das Werk der Befreiung Österreichs

vom Faschismus in Angriff zu nehmen. In diesem doppelten Vertrauen will

ich die gegebenen Möglichkeiten erörtern."

Karl Renner, Denkschrift zur Unabhängigkeitserklärung

Vom 5.-19. 4. Vorbereitung in Gloggnitz und Eichbüchl

„Nach einem gemeinsamen Abendessen brachte mich ein Auto der Roten

Armee in Begleitung des Obersten Piterski nach Gloggnitz zurück. Dort

machte ich mich an die Arbeit. Glücklicherweise traf um jene Zeit meine

Privatsekretärin dort ein, und so konnte ich die Entwürfe rasch

verfassen...Oberst Piterskis dritter Besuch erfolgte mit zwei Personen-

und einem Gepäckauto. Das Kommando der Dritten ukrainischen Front

(Marschall Tolbuchin) führte mich, meine Frau und Tochter mit wenigen

Koffern fort an einen mir vorher unbekannten Ort. Es war das abseits

von Wr. Neustadt, am Fuße des Rosaliengebirges gelegene, verlassene und

halbleere Schlösschen Eichbüchl, wo wir uns schlecht und recht mit

einem kleinen Wachedetachement unter dem Kommando von Hauptmann Garin

etablierten. Dort hörten wir, dass Wiener Neustadt eben gefallen und

hart mitgenommen sei, dass aber der Kampf um die Hohe Wand, um das

Wechsel- und Raxgebiet andauere, und das Dröhnen der Geschütze war Tag

und Nacht hörbar. In der Abgeschiedenheit dieses kleinen Ortes, dessen

bäuerliche Bevölkerung mich sofort erkannt hatte und mir und den

Meinigen mit liebevoller Verehrung begegnete, verbrachte ich,

unterstützt von meiner Sekretärin und ihrer Schreibmaschine, zwölf Tage

mit fleißiger Arbeit an den Aufbauplänen..."

Karl Renner, Denkschrift zur Unabhängigkeitserklärung

Am 20. 4. mit Startschewski von Gloggnitz nach Wien

„Wir fuhren in das kleine Gebirgsstädtchen Gloggnitz, wo nach der

letzten Mitteilung Renner all diese Jahre leben sollte. Leo Hölzl

zeigte uns den Weg. Und tatsächlich, 75 km entfernt von Wien, fanden

wir Karl Renner in diesem kleinen Ort, gelegen im Wald, in den Bergen.

In einem kleinen Häuschen erblickten wir Renner selbst. Uns entgegen

kam ein hoher älterer Mann - 65 bis 70 Jahre alt mit grauem Kopf, mit

sorgfältigem, weißem Bärtchen. Zuerst war Renner erstaunt, und er

schien sogar beunruhigt über unsere Ankunft. Aber als wir ihm die

Einladung... des Marschalls Tolbuchin zu einer Audienz ausrichteten,

war er gerne bereit, mit uns zu fahren. Ich glaube, er erriet den Grund

dieser Einladung. Auf dem Weg nach Wien sprach er, dass nur er und

niemand anderer an die Spitze der österreichischen Regierung treten

kann, und fragte mich, ob man ihn diesbezüglich ruft. Ich erwiderte

aufrichtig, dass mir nichts bekannt ist. Unterwegs erzählte ich Dr.

Renner, dass ich einige seiner Werke gelesen habe, insbesondere das

Buch „Über die kulturelle Nationalautonomie"...Ich erinnere mich:

Renner war überrascht, dass ein Frontoffizier, und dazu ein russischer,

seine Werke kennen konnte. Nach einer Stunde und 45 Minuten fuhren wir

in Wien ein, und vor Renner flogen...brennende Häuser, gesprengte

Brücken... Renner fing zu weinen an."

Erinnerungsbericht von Oberst a.D. Jakow Startschewski

Erste Dreiparteien-Verhandlungen am 22. 4. in Wien

„Ich traf in Wien am 21. April 1945 ein und wurde in Hietzing, Lainzer

Straße 28 oder Wenzgasse 2 installiert. Die Auswahl des Hauses erfolgte

mit Rücksicht auf das wahrscheinliche Bedürfnis, daselbst größere

Besprechungen abzuhalten. Oberst Piterski... übernahm es auch, für den

nächsten Tag die führenden Persönlichkeiten der demokratischen Parteien

in die Wenzgasse zu bestellen. Als erster erschien Leopold Kunschak...

seine demokratische Gesinnung ist immer unbestritten gewesen... Die

erwähnte Konferenz der politischen Vertrauensmänner in der Wenzgasse

konnte nicht anders enden als mit dem einmütigen Beschluss aller

nichtfaschistischen Parteien, das, was in vielen Gemeinden schon

geschehen war, im ganzen Staate zu verwirklichen, ganz Österreich gegen

den Faschismus aufzurufen, die Wiedergeburt der demokratischen Republik

zu verkünden und die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Österreichs

wieder herzustellen. Es bedurfte kaum eines Wortes, um die einhellige

Entschlossenheit aller festzustellen... Die Besprechung war sich sofort

einig, „durch die Parteien sofort eine Provisorische Staatsregierung

einzusetzen, die österreichische Republik wieder als selbstständigen

Staat aufzurichten und ihm alle seine Behörden und Ämter neu zu

schaffen."

Renner, Denkschrift zur Unabhängigkeitserklärung

Die Renner-Villa

Die Villa wurde 1894 erbaut. Im Jahr 1910 erwarb Karl Renners Ehefrau

Luise diese um 14.000 Kronen von Frau Katharina Stobl. Karl Renner

suchte sich in „seinem" Neunkirchner Wahlkreis einen Wohnsitz, um von

hier aus 1911 seine Wiederwahl in das Abgeordnetenhaus des Reichrates

zu bestreiten. In diesem Wahlkreis wurde er bereits 1907 mit der

Einführung des allgemeinen gleichen Männerwahlrechts gewählt. Der

Ausbau der Mansarde erfolgte 1929/30. Die „Herzkammer" des Museums ist

die original erhaltene Bauernstube aus Zirbenholz. Sie wurde von Karl

Renner unmittelbar nach dem Villenankauf in Auftrag gegeben. Einen

Blickfang bildet das kunstvolle Glasfenster. In der Bauernstube spielte

Renner oft mit Freunden Bauernschnapsen und Schach. Ebenso fanden hier

regelmäßig Hausmusikabende statt. Die Stehlampe aus Eisen mit

Traubenmotiven war ein Geschenk zu Renners 80. Geburtstag.

Karl Renner wurde am 14. Dezember 1870 als 18. Kind von Maria und

Matthäus Renner in Unter-Tannowitz, dem heutigen Dolní Dunajovice,

geboren. Aus der Taufmatrik geht hervor, dass Karl einen

Zwillingsbruder namens Anton hatte, der jedoch schon bald gestorben

war. Renners Eltern waren verarmte Weinbauern. Die frühkindlichen

Erfahrungen von Armut und Mangel prägten Renners Leben und Weltsicht.

Trotz ärmlicher Verhältnisse absolvierte Renner die acht Stufen der

Volksschule in Unter-Tannowitz in nur fünf Jahren. Anschließend

besuchte er das Gymnasium in Nikolsburg, dem heutigen Mikulov. Anfangs

ging er die zwei Stunden Schulweg täglich hin und zurück. Er maturierte

im Schuljahr 1888/89. Als Klassenprimus erhielt er schließlich

„Freitische" und ein Stipendium. Es wurde ihm so auf Anraten der Lehrer

und Förderer der Weg zum Studium der Rechtswissenschaften in Wien

ermöglicht, das er 1896 erfolgreich abschloss.

Karl Renner lernte seine aus Güssing stammende Frau Luise (geb.

Stoisits) 1890 als Student in Wien kennen. Sie lebten zunächst im

„Konkubinat", bis sie im Jahr 1897 heirateten. Karl verdingte sich als

Hauslehrer und Luise als Stubenmädchen. Luise Renner war 1947

Mitbegründerin der „Volkshilfe Österreich". 1945 meinte Renner über

seine lange Beziehung zu ihr: „Und auch das ist ein Stückerl

Sozialismus, so wie ich ihn verstehe." Die Tochter Leopoldine wurde

1891 geboren. Sie erlernte mehrere Sprachen und genoss eine höhere

Bildung. 1913 heiratete Leopoldine den um dreizehn Jahre älteren

Zivilingenieur und Leiter der Hammerbrotwerke Hans Deutsch, der

jüdischen Glaubens war. Dieser Ehe entsprangen die Kinder Hans (1913),

Karl (1917) und Franziska (1920). Mit der Machtergreifung des

Nationalsozialismus in Österreich floh das Ehepaar Deutsch-Renner mit

ihren Kindern vor dem nationalsozialistischen Rassenwahn zunächst nach

England. Leopoldine kehrte 1939 zu ihren Eltern nach Österreich zurück,

Hans erst 1947. In der Villa lebten oft drei Generationen der Familie

Renner zusammen. Sie wurde 1978 nach dem Tod der Tochter (1977) von den

Enkelkindern an den von Bruno Kreisky initiierten Verein

„Dr.-Karl-Renner-Gedenkstätte" verkauft und ab 1979 als Museum genutzt.

Der Sozialdemokrat

Als Student in Wien wandte sich Karl Renner bei der Maifeier 1893 der

1888/89 gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zu und wurde

schließlich ein Vertreter der österreichischen Denkschule des

„Austromarxismus". Ihn inspirierten die Ideen Ferndinand Lassalles und

ein Leben lang das Gedankengebäude Karl Marx'. In der praktischen

Politik bewies er sich mehr als humanistisch-demokratischer Reformer

denn als indoktrinärer Theoretiker. Renner wirkte in

sozialdemokratischen Studentenzirkeln. Er wandte sich der

Arbeiterbildung zu und engagierte sich ab 1903 in der ersten Wiener

Arbeiterschule „Zukunft". Im tiefen Glauben an das Recht des

Proletariats auf Gesundheit, Freizeit und Erholung verfasste er 1895

die Statuten der „Naturfreunde" und wurde so ihr Mitbegründer.

Besonders verbunden fühlte er sich der Genossenschaftsbewegung. Bereits

1911 wurde er mit kurzer Unterbrechung (zwischen 1919 und 1920) bis

1934 zum Obmann des Zentralverbands österreichischer Konsumvereine

gewählt. Im Jahr 1922 gründete Karl Renner die Arbeiterbank AG.

Nationalitätenfrage

Karl Renner wurde im Jahr 1895 Bibliothekar der Reichsratsbibliothek.

Er schuf sich so eine stabile materielle Basis und konnte sich der

Politik und seinem publizistischen Schaffen widmen. Als kaiserlicher

Beamter schrieb er oft unter Psyeudonym, um nicht seine Stelle zu

gefährden. Renner begann sehr früh, sich mit der nationalen Frage und

den nationalistischen Konflikten der Monarchie zu beschäftigen. Eine

Nation war für ihn eine Sprach-, Kultur- und Geschichtsgemeinschaft von

Personen und kein geschlossenes Siedlungsgebiet als einheitlicher

Nationalstaat. Karl Renner definierte deshalb ein Personalitätsprinzip.

Die nationale Autonomie sollte in der Verfassung verankert sein und die

kulturelle Autonomie vollständig an die Person gebunden werden. Renner

ging sogar so weit, dass er ein Bekenntnisprinzip, also eine freie

Nationalitätserklärung des Individuums, daran knüpfte. Ein

übernationaler Gesamtstaat war sein Ziel. Er strebte nach einer

grundlegend reformierten Habsburgermonarchie als „demokratische Schweiz

im Großen mit monarchischer Spitze".

Das Arbeitszimmer stammt aus

Renners Wohnung in der Taubstummengasse in Wien. Dort wohnten nach

Renners Tod weiterhin seine Witwe Louise und Tochter Leopoldine.

Nachdem auch Louise Renner gestorben war, zog sich Leopoldine

Deutsch-Renner nach Gloggnitz zurück. Das Wiener Arbeitszimmer kam als

zentrales Schaustück für eine Gedenkstätte in die Verwaltung des

Konsumverbandes in Wien. Seit 1979 wurde es Teil des Renner-Museums.

Die schweren Tapeten und Vorhänge wurden der Wiener Wohnung

nachempfunden. Die Vase mit den Metallrosen widmeten Renner Arbeiter

der Schoeller-Bleckmann in Ternitz. Den Lehnsessel erhielt er vom

Bundesmobiliendepot zum 80. Geburtstag.

Krieg und Zerfall

Die Sozialdemokratische Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung in Europa

hatte sich von Anfang an als internationalistisch verstanden und trat

pazifistisch auf. Mit Kriegsbeginn 1914 scheiterte diese Haltung und

spaltete sie in Kriegsgegner und Kriegsbefürworter. Für Karl Renner war

der Weltkrieg eine Epochenwende und im Moment des Ausbruchs nicht zu

verhindern. Der Krieg führe zur „Durchstaatlichung der Wirtschaft"

sowie zur „Verwirtschaftung der Staatsgewalt" und sei somit eine

Vorbereitung für den Sozialismus. Dies hielt er für die wirtschaftliche

Basis eines anzustrebenden friedlichen Weltstaats. Sein 1917

erschienenes Werk „Marxismus, Krieg und Internationale" brachte ihm den

Vorwurf des „Kriegssozialismus" ein. Renner versuchte das

Vielvölkerreich als übernationalen Staat durch Demokratisierung,

Verwaltungsreform und Abschaffung der Kronländer zu retten. Als im

Oktober 1918 klar war, dass der Krieg das marode Reich zerstört, wurde

er zur strukturierenden und treibenden Kraft der Republiksgründung.

Republiksgründung

Im Chaos des Zerfalls der Monarchie wurde Karl Renner auf Grund seines

Rufs, ein strukturierter Denker und Praktiker sowie ein

kompromissbereiter Brückenbauer zu sein, am 21. Oktober 1918 zum

Staatskanzler. Er zeichnete für den „Entwurf des Beschlusses über die

grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt" vom 30. Oktober und für

das „Gesetz über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich"

vom 12. November verantwortlich. Er forcierte das allgemeine gleiche

Männer- und Frauenwahlrecht und die so genannten „Habsburgergesetze".

Schließlich leitete er auch die Delegation bei den

Friedensverhandlungen in Saint-Germain-en-Laye. Nach der Wahl zur

Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 führte Renner

bis zum Juli 1920 eine Koalition zwischen Sozialdemokratischer

Arbeiterpartei und Christlichsozialer Partei an. Nach dem diese

zerbrochen war, schrumpfte schrittweise die Kompromiss- und

Kooperationsbereitschaft zwischen den politischen Lagern.

Antisemitismus

Die rücksichtslose Kriegsführung im Ersten Weltkrieg machte in seinem

Verlauf 13 Millionen Menschen in Europa zu Flüchtlingen. In

Österreich-Ungarn waren es ca. 1,5 Millionen. Im Zuge der

Grenzziehungskriege 1918/19 kam es in Polen und in der Ukraine zu

Pogromen gegen jüdische Minderheiten. Zu den Kriegs- kamen nun auch

Pogromflüchtlinge. Diese flohen als Staatsangehörige der

Habsburgermonarchie in die mittellose und hungernde Republik

Deutschösterreich. Die rund 30.000 „ostjüdischen" Geflüchteten in

Ostösterreich wurden politischer Spielball und agitatorisches

Instrument für antisemitische Hetze. Organisationen wie der

„Anti-Semitenbund" (1919) wurden gemeinsam von christlichsozialen und

deutschnationalen Politikern gegründet. Beide Parteien hatten den

Antisemitismus als ideologisches Versatzstück in ihren Parteiprogrammen.

Der sozialdemokratische Landeshauptmann von Niederösterreich - Albert

Sever - versuchte im September 1919 per Erlass, alle Flüchtlinge ohne

„Heimatrecht" des Landes zu verweisen. Die christlichsozialen

Forderungen, Jüdinnen und Juden bei Volkszählungen als „eigene Rasse"

zu führen und „Konzentrationslager" für jüdische Flüchtlinge zu

schaffen, radikalisierten ebenso die Debatte. Bei der ersten

Nationalratswahl im Oktober 1920 gelang es den bürgerlichen Parteien,

den Antisemitismus zum wahlentscheidenden Thema zu machen. 1921 wurde

Jüdinnen und Juden schließlich auf Betreiben der Deutschnationalen die

österreichische Staatsbürgerschaft verwehrt, da sie „rassisch" keine

„Deutschen" seien. Dieser rigide Antisemitismus blieb als schweres

innenpolitisches Erbe zurück und war fruchtbarer Boden für die spätere

nationalsozialistische Agitation.

Ende der Demokratie

Karl Renner widmete sich nach dem Ausscheiden aus der Regierung 1920

intensiv der Arbeit im Nationalrat, seiner Vortragstätigkeit und der

Genossenschaftsbewegung. In der Sozialdemokratie vertrat er eine

moderate Linie der Reform, des Ausgleichs und der Kooperation mit

anderen Parteien. Im Schatten der Weltwirtschaftskrise Anfang der

1930er Jahre wuchs die Gefahr eines Bürgerkrieges. Bis an die Grenzen

der Selbstaufgabe gehend, versuchte Renner diese Eskalation mit

Kompromissbereitschaft zu durchbrechen. Am 4. März 1933 trat Karl

Renner als Erster Präsident des Nationalrats im Zuge einer

parlamentarischen Auseinandersetzung zurück. Seine beiden

Stellvertreter folgten ihm. Die damit verbundene Geschäftsordnungskrise

des Parlaments wurde vom christlichsozialen Bundeskanzler Engelbert

Dollfuß genutzt, um die junge österreichische Demokratie schrittweise

zu beseitigen. Nach den Ereignissen des Bürgerkrieges im Februar 1934

errichtete er ein autoritäres System nach faschistischem Vorbild. Karl

Renner wurde am 12. Februar 1934 verhaftet und hundert Tage in Wien in

Arrest gehalten.

Ende des Staates

Als der junge österreichische Staat am 12. März 1938 im

nationalsozialistischen Deutschland unterging, sprach sich Karl Renner

in einem Interview für den „Anschluss" aus. Die Vereinigung mit dem

großen deutschen Wirtschaftsraum und der deutschen Republik war seit

1918 ein wiederkehrendes politisches Ziel geworden.

Renner selbst betonte stets, ohne Zwang und aus Überzeugung gehandelt

zu haben. In einem Artikel in der britischen Zeitschrift „World Review"

im Mai 1938 argumentierte Renner, dass sich jetzt nur vollziehe, was in

Saint-Germain-en-Laye illegitimer Weise durch die Siegermächte

verhindert worden war. Es sei schlimm für ihn, dass dies nun unter den

diktatorischen Vorzeichen eines „unfassbaren Rassenregimes" und nicht

wie 1918 demokratisch geschehe. Renner meinte: „Staaten bleiben, aber

Systeme wechseln". Dieser Logik folgend, würdigte er in einer

unveröffentlichten sehr problematischen Broschüre ebenso das von

Großbritannien und Frankreich unterzeichnete Münchner Abkommen vom 29.

September 1938 als Großtat. Er legitimierte somit die Zerstörung der

Tschechoslowakei. Vom Nationalsozialismus und seinen Methoden

distanzierte er sich stets eindeutig. Die Zeit während des Zweiten

Weltkriegs verbrachte er zurückgezogen in Gloggnitz.

Wiedererrichtung

Das Dritte Reich lag in den letzten Zügen und die Rote Armee erreichte

am 29. März 1945 ehemals Österreichisches Territorium. Karl Renner bot

den Sowjets am 2. April 1945 in Hochwolkersdorf seine Mitarbeit am

demokratischen Wiederaufbau Österreichs an. Stalin signalisierte Renner

Unterstützung. Dieser agierte von Schloss Eichbüchl aus bereits wie ein

voll amtierender Kanzler. Vielfach konnte er auf seine Erfahrungen aus

dem Jahr 1918 zurückgreifen. In Wien traf Renner auf die

reorganisierten Parteien. Am 27. April 1945 bildete er mit der ÖVP, der

SPÖ und der KPÖ eine Konzentrationsregierung und wurde erneut zum

Staatskanzler. Gleichzeitig wurde Österreichs Unabhängigkeit

proklamiert - mit dem Ziel der Wiedererrichtung der Österreichischen

Republik im Geiste der Verfassung von 1920. Renner überwand das

Misstrauen zwischen den Parteien und gewann das Vertrauen der

westlichen Alliierten. Ihm gelang die Durchsetzung österreichweiter

demokratischer Wahlen bereits für November 1945. Seine Fähigkeit,

politische Vision und pragmatischen Realitätssinn strategisch-wendig zu

vereinen, retteten die Einheit Österreichs.

Mit der Bildung der ersten Konzentrationsregierung unter der Führung

Karl Renners am 27. April 1945 wurde auch Österreichs Unabhängigkeit

proklamiert (o.). Jenes Land, das laut Moskauer Deklaration der

Alliierten aus dem Jahr 1943 das erste Opfer von Hitlers

Angriffspolitik gewesen war. Das in der Deklaration geforderte

Bekenntnis Österreichs an der Mitverantwortung am Krieg war in der

Unabhängigkeitserklärung noch enthalten. Zunächst aus strategischen

Gründen, um auf Sicht die völlige Souveränität wiederzuerlangen, wurde

ein Geschichtsbild ins Leben gerufen, das Österreich ausschließlich als

Opfer sah. Auch die Konflikte der Ersten Republik und die

Mitverantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus wurden

ausgeblendet. Bewusst zaghaft wurden die österreichischen

Kriegsverbrecher verfolgt. Der Umgang der Bundesregierung und anderer

maßgeblicher Institutionen mit dem Schicksal der jüdischen Opfer und

Vertriebenen erfolgte absichtlich ignorant bis abweisend und bleibt ein

Schatten auf der erfolgreichen Wiedergründung der Republik Österreich.

DIE HABSBURGERMONARCHIE - Völkerkerker oder Versuchsstation für den übernationalen Staat?

Das Habsburgerreich war ein seit dem Mittelalter gewachsenes

Länderkonglomerat und Ergebnis vormoderner dynastischer Politik. In den

großen Staaten Westeuropas vollzog sich mit der Herausbildung

zentralistischer Verwaltungsstaaten, der Industrialisierung und der

Entwicklung neuer Alltagskulturen ein umfassender

Modernisierungsprozess. Dieser passte durch vielseitige

Vereinheitlichungen die Sprachgrenzen den Landesgrenzen an. Dadurch

entstand die Vorstellung, eine „Nation" umfasse in erster Linie ein

gemeinsames Territorium und in diesem ließe sich sozialer Zusammenhalt

nur über gemeinsame Abstammung bzw. Tradition und kulturelle

Übereinstimmungen herstellen.

Im Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie verstand sich im späten 19.

Jahrhundert „Nation" nur als „Sprachnation". Weder die historischen

politischen Einheiten noch die religiösen Trennlinien erwiesen sich als

nationenbildend. So beherbergte das Land zehn große „Nationalitäten":

Deutsch- (23,4%), Ungarisch- (19,6%), Tschechisch- (12,5%), Polnisch-

(9,7%), Kroatisch- und Serbisch-(8,5%), Ruthenisch- (7,8%), Rumänisch-

(6,3%), Slowakisch- (3,8%), Slowenisch-(2,4%) und

Italienisch-Sprechende (1,5%); dazu weitere 4,5% der Bevölkerung, die

sich zu keiner der „landesüblichen Sprachen" der Monarchie bekannten.

Komplexe Konflikte zwischen den verschiedenen Nationalitäten um den

Erhalt von Vorrechten bzw. um kulturell-politische Gleichstellung auf

allen gesellschaftlichen Ebenen bestimmten das Geschehen. Brennpunkte

waren Auseinandersetzungen um das Schulwesen und die Amtssprachen. Oft

verknüpften sich wirtschaftliche und soziale Spannungen mit

nationalistischen Gegensätzen.

Die Ideologie des Nationalismus mit ihrer Vorstellung von Homogenität

und Einsprachigkeit betonte die kulturellen Unterschiede zwischen den

Merischen. Das Gemeinsame des gedeihlichen vielsprachigen Alltagslebens

und des vielfältigen innovativen Kulturschaffens in der Monarchie wurde

überblendet. Die Reformunwillig- und Reformunfähigkeit des

Herrscherhauses verstärkten die zahlreichen Konflikte. Die wachsende

Heftigkeit der Auseinandersetzungen und schließlich der Erste Weltkrieg

führten dazu, dass die verschiedenen Nationalitäten die Lösung ihrer

Probleme außerhalb der staatlichen Ordnung der Donaumonarchie suchten.

Deren endgültiger Zerfall 1918 beseitigte jedoch viele der nationalen

Konflikte in den Nachfolgestaaten nicht.

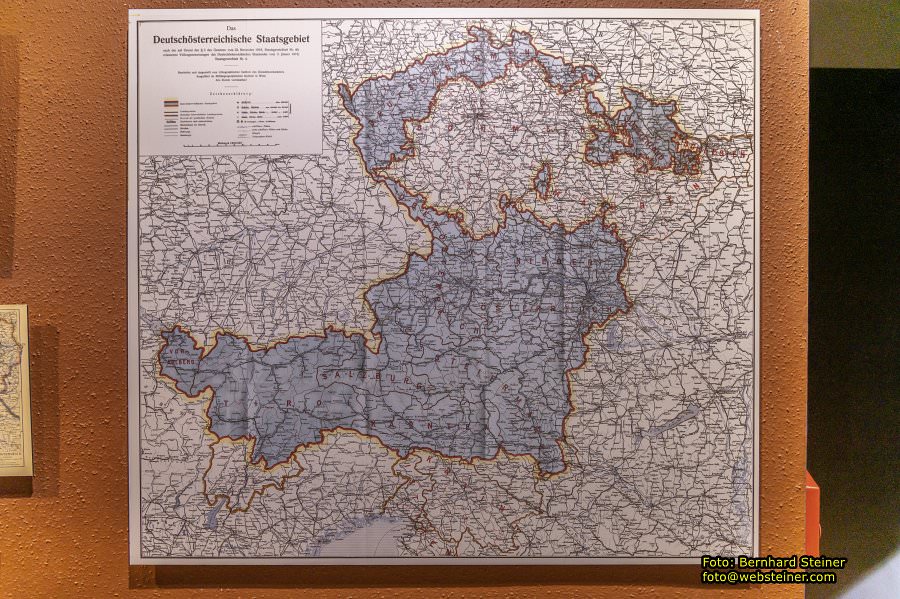

Die Republik Deutschösterreich:

Alle deutschsprachigen Abgeordneten des letzten 1911 gewählten

Reichsrates traten in Wien zur Provisorischen Nationalversammlung für

Deutschösterreich zusammen und riefen am 12. November 1918 die Republik

aus. Das Staatsgebiet der neuen Republik sollte im Sinne des

„Selbstbestimmungsrechts der Völker" alle deutschsprachigen Gebiete der

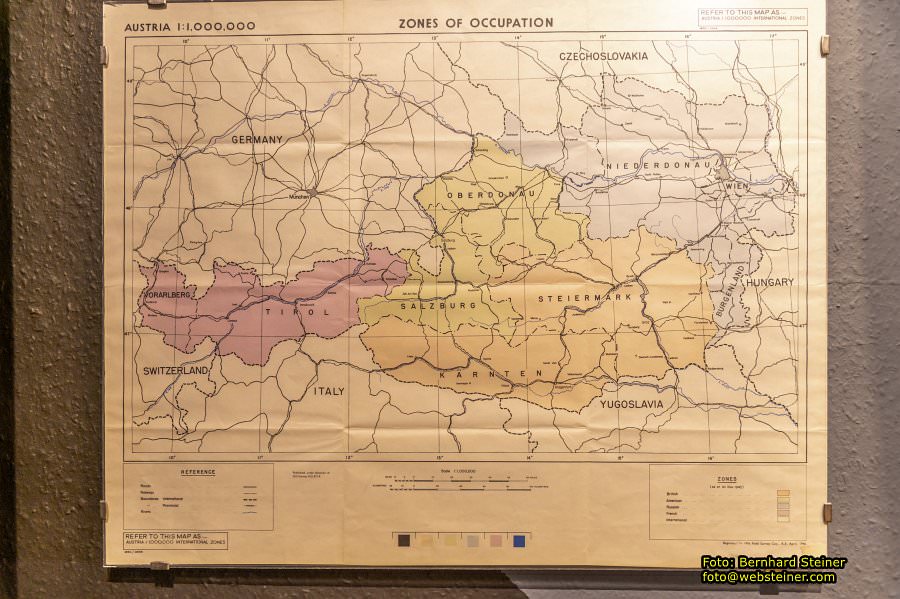

österreichischen Reichshälfte umfassen. Sie sehen eine Karte der

Republik Deutschösterreich.

Der „Anschluss" an die junge Weimarer Republik war allgemeines Ziel,

wurde jedoch von den Siegermächten durch ein „Selbstständigkeitsgebot"

untersagt. Was blieb, war eine Identitätskrise und ein nur schwacher

Grundkonsens über den Sinn und die Ausgestaltung des neuen Gemeinwesens

der Republik Österreich.

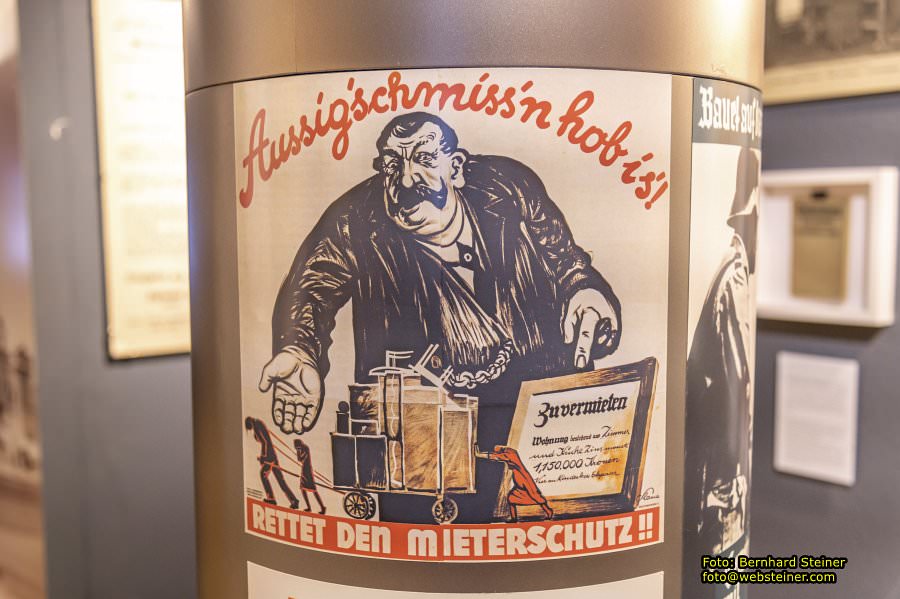

Allgegenwärtig war auch der Antisemitismus. Bei der Nationalratswahl

1920 wurde er radikal als Wahlpropaganda eingesetzt, wie das

christlichsoziale Wahlplakat eindringlich zeigt. So verweigerte die

bürgerliche Regierung 1921 ca. 75.000 aus den Nachfolgestaaten

zugewanderten deutschsprachigen Juden und Jüdinnen die

Staatsbürgerschaft, da sie nicht als „deutsch" galten.

Das deutschnationale Wahlplakat aus dem Jahr 1919 symbolisiert die

weitverbreitete und intensive Betonung des „Deutschseins" Österreichs.

Dies reichte von demokratischen, kulturromantischen und

wirtschaftspolitischen bis hin zu völkisch-rassistischen Motiven.

Spottgedicht „Ernährungsglaube":

„Ich glaube an den Herrn Ernährungsminister, an die allein selig

machende Mairübe, die Ernährung der rayonierten Volksmassen. Ich glaube

an die stammverwandte Runkel- und Steckrübe, empfangen von dem heiligen

Ernährungsamte, gelitten unter der Zentral-Einkaufsgenossenschaft,

gesammelt, gepreßt und verdorben, zur Erde niedergefallen, am dritten

Tage auferstanden als Marmelade, von dannen sie kommen wird als

Erfrischungsmittel für die in langen Reihen angestellten Hungerleider.

Ich glaube an den heiligen Profit und Rebbach, an die allgemeine

Wuchergemeinschaft der Hamsterer, Erhöhung der Steuern, Verteuerung des

Fleisches und an den ewigen Kriegszustand. Amen."

„Apostolikum" von Josef Redlich, 1918.

Firmenschild oder Staatswappen?

Die junge Republik suchte Staatssymbole für sich. Bereits 1918 wurde

ein Emblem gesucht, „das die Hauptstände der Gesellschaft, Bürger,

Bauer und Arbeiter symbolisch darstellt und in der Wahl der Farben

schwarz, rot und gold die nationale Zusammensetzung der Republik

Deutschösterreich versinnbildlicht."

Alle Entwürfe erinnerten zu sehr an „moderne Firmenzeichen". Daher

wurde im Mai 1919 auf den zunächst als monarchisch abgelehnten Adler

zurückgegriffen. Die Ständesymbole blieben leicht verändert und die

großdeutschen Farben stark reduziert erhalten - bis heute.

DIE ERSTE REPUBLIK - Ein Staat zwischen zwei Katastrophen

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrte in weiten Teilen Europas 1918

kein Frieden ein: Revolutionen und Konterrevolutionen, Bürgerkriege,

Verfolgung bzw. Vertreibung ethnischer und religiöser Minderheiten und

blutige Grenzziehungskriege zwischen den neu entstehenden

Nationalstaaten prägten das chaotische Bild. Fast zehn Millionen

Menschen in Europa wurden zu Flüchtlingen. Althergebrachte Ordnungs-

und Autoritätsvorstellungen zerbrachen. Radikale Sehnsucht nach alles

umstürzender Neuordnung der Gesellschaft und fundamentale Angst davor

standen sich gewaltbereit gegenüber.

Im Sinne des Selbstbestimmungsrechts der Völker sollte aus allen

deutschsprachigen Teilen der österreichischen Reichshälfte die Republik

Deutschösterreich entstehen. Die Vereinigung mit Deutschland war

allgemeines Ziel. Der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye schlug jedoch

viele Gebiete den neuen Nachbarstaaten zu und untersagte den

„Anschluss". Der vermeintliche „Rest" - die Republik Österreich -

erschien vielen als ein „Zwergstaat" ohne nationale Identität und

wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Dennoch wurden in den Jahren des

Umbruchs eine parlamentarische Demokratie und ein moderner Rechts- und

Sozialstaat etabliert. Auch in Belangen der Wissenschaft und Kultur

erwarb sich die junge Republik ihre Verdienste. Zwei große politische

Lager waren bestimmend: Die Christlichsoziale Partei repräsentierte den

politischen Katholizismus und das besitzende Bürger- und Bauerntum. Sie

orientierte sich an einem vormodernen Ideal einer gottgewollten

ständischen Ordnung und der katholischen Soziallehre. Die

Sozialdemokratie hingegen stand für die modernistische Veränderung

aller Lebensbereiche im Sinne des Proletariats und die demokratische

Überwindung des Kapitalismus mit dem Ziel des Sozialismus. Im Schatten

der nicht zu bändigenden Weltwirtschaftskrise zweifelten immer mehr

Menschen an der Demokratie. Ein Teil des bürgerlich-bäuerlichen

politischen Spektrums begann die Errichtung eines autoritären Regimes

anzustreben. In den radikaler werdenden Auseinandersetzungen erwuchs

als dritte Kraft der Nationalsozialismus. Dieser gewann ab den 1930er

Jahren durch wachsende Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und

Ordnungssehnsucht breiter verunsicherter Gesellschaftsschichten immer

mehr Rückhalt in der Bevölkerung.

Die Beseitigung des Parlaments, Verfassungsbruch, Einschränkung der

Bürgerrechte und schließlich ein Bürgerkrieg zwischen christlichsozial

geführter Regierung und oppositioneller Sozialdemokratie waren Etappen

auf dem Weg zur gewaltsamen Errichtung einer an ständisch-klerikalen

und faschistischen Ideen orientierten Diktatur. 1934 war somit die

junge österreichische Demokratie beseitigt. Nach der Annexion

Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland 1938

verschwand unter Zustimmung von großen Teilen der Bevölkerung

schließlich auch der österreichische Staat.

Blut auf den Straßen: Seit 1920 standen sich stets eine bürgerliche

Regierung und eine oppositionelle Sozialdemokratie gegenüber.

Demokratische Regierungswechsel kamen nicht vor. Gewalt war Teil des

politischen Lebens in der Ersten Republik. Im Jänner 1927 wurde in

Schattendorf ein sozialdemokratischer Demonstrationszug von

antidemokratischen „Frontkämpfern" beschossen. Zwei Tote waren zu

beklagen. Die Schützen wurden in Wien bei einem Schwurgerichtsprozess

am 15. Juli 1927 freigesprochen. Es folgten Demonstrationen mit

schweren Ausschreitungen und einem drastischen Polizeieinsatz mit 89

Toten. Diese Ereignisse waren für viele die Vorboten eines Bürgerkriegs.

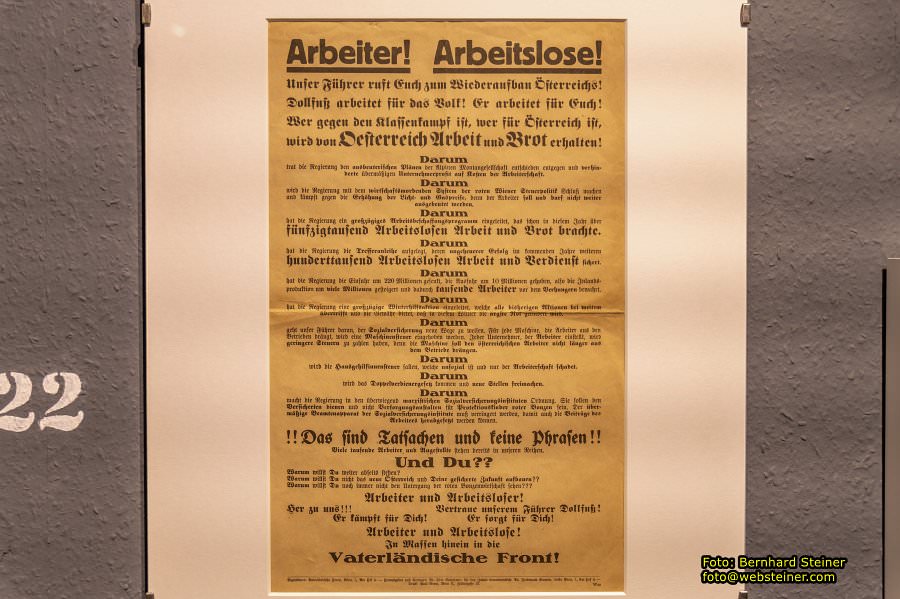

Bürgerkrieg und Diktatur: Teile der Regierung erwägten immer offener

die Errichtung einer Diktatur als Option zur „Lösung" der Probleme der

Republik. Eine Politik der Deflation, des Sparzwanges und der

Lohnkürzungen verschärfte die wirtschaftliche Situation und die soziale

Lage weiter Teile der Bevölkerung. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß

orientierte sich am faschistischen Italien und stärkte die Heimwehren,

um die parlamentarische Demokratie zu beseitigen und autoritär regieren

zu können. Nach kurzem blutigen Bürgerkrieg wurde mit der sogenannten

„Mai-Verfassung" 1934 die junge österreichische Demokratie durch die

bürgerliche Regierung endgültig gewaltsam beseitigt.

Engelbert Dollfuß wurde im September 1933 am Cover des Time-Magazines abgebildet.

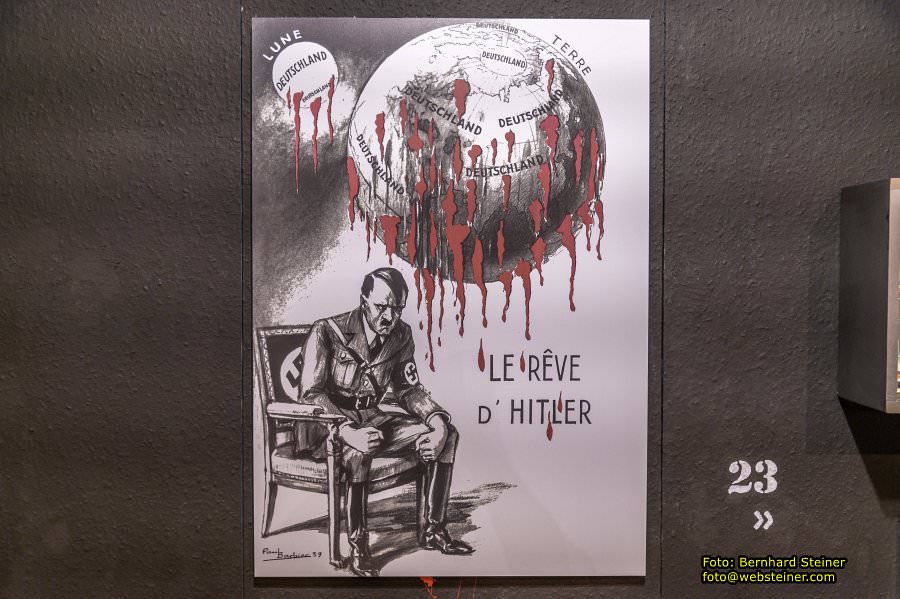

Begeistert untergehen: Nach der Annexion Österreichs durch das

nationalsozialistische Deutschland im März 1938 verschwand unter

begeisterter Zustimmung von Teilen der Bevölkerung der österreichische

Staat. Im April 1938 fand eine Volksabstimmung statt, deren Regeln und

Ablauf allen demokratischen Grundsätzen widersprachen. Dabei votierten

offiziell 99,73% der österreichischen und 99,08% der deutschen

Bevölkerung für den „Anschluss". Eine Propaganda- und Gewaltwelle

erfasste das Land. Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung und

Andersdenkende folgten der Deutschen Wehrmacht auf dem Fuß.

Hellsichtige erkannten die verheerenden Ausmaße nationalsozialistischen

Denkens. Wir zeigen eine französische Propagandapostkarte aus dem Jahr

1939: „Hitlers Traum".

Von alten Hüten und Elefanten: Die erste Nationalratswahl in der

wiedererrichteten Republik fand am 25. November 1945 statt. Sie wurde

von der ÖVP unter Leopold Figl mit dem Erreichen einer absoluten

Mandatsmehr heit klar gewonnen. Die SPÖ unter Staatskanzler Karl Renner

unterlag. Die KPÖ blieb deutlich hinter den Erwartungen. Von dieser

Wahl waren rund 500.000 ehemalige Mitglieder der NSDAP und der

NS-Wehrverbände ausgeschlossen. Die ÖVP setzte im Wahlkampf auf die

Themen „Freiheit" und „Zukunft" mit starkem Österreich-Bezug. Die SPÖ

thematisierte die Vergangenheit des Austrofaschismus und

Nationalsozialismus; auf den Wahlplakaten symbolisiert durch „alte

Hüte".

Karl Renner prägte das Bild der vier Besatzungsmächte als vier

Elefanten, die im kleinen Ruderboot Österreich Platz genommen haben.

Oberste strategische Ziele waren die Etablierung einer stabilen

demokratischen und wirtschaftlichen Ordnung und eben das Erreichen der

völligen Unabhängigkeit.

Das Kriegsende: Für die US-amerikanischen Truppen in Übersee wurde eine

eigene „Pony-Edition" des Time Magazines herausgegeben. Die Ausgabe vom

7. Mai 1945 hatte ein ikonisches Coverbild, das Hitlers Tod

verlautbarte. Die Umstände seines Ablebens blieben länger ungewiss und

so wurde er erst am 25. Oktober 1956 durch das Amtsgericht

Berchtesgaden offiziell für tot erklärt.

Am 14. Mai 1945 titelte das Magazin mit „The big three - One job done"

und verkündete so das Kriegsende in Europa. Am 8. Mai 1945 trat die

bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht in Kraft. In Asien

endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Japans

am 15. August 1945. Dieser gingen die zwei verheerenden

US-amerikanischen Atombombenabwürfe in Hiroshima und in Nagasaki voraus.

DIE ZWEITE REPUBLIK - Erfolgsgeschichte zwischen West und Ost und zwischen Einsicht und Verdrängung

Die Folgen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs waren

verheerend. 247.000 Österreicher waren als Soldaten in der Deutschen

Wehrmacht gefallen oder blieben vermisst. Die Zivilbevölkerung hatte

ca. 24.000 Opfer durch Bombenangriffe und Kriegshandlungen auf

österreichischem Territorium zu beklagen. Durch politische Verfolgung

waren etwa 32.000 Österreicher/innen gestorben. Rund 65.000

österreichische jüdische Mitbürger/innen waren ermordet worden, rund

120.000 konnten fliehen oder wurden vertrieben. Der materielle Schaden

durch Annexion und Krieg wird mit circa 11,6 Milliarden Euro beziffert.

Zum Vergleich: Das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP) des

Jahres 1950 betrug 3,8 Milliarden Euro. Die Aussage Karl Renners als

Bundespräsident im Jahr 1950 „Wir Österreicher glauben an uns", wirkt

in diesem Zusammenhang wie eine beschwörende Formel der Hoffnung

inmitten eines zerstörten und von den vier Siegermächten besetzten

Landes.

Um sich von der konflikt- und gewaltbeladenen Ersten Republik

abzuheben, wurde ein demokratischer Grundkonsens und eine breite

Kooperation der beiden großen politischen Lager - SPÖ und ÖVP -

geschlossen. Proporz und Konkordanz bildeten in den staatlichen

Institutionen und der politischen Praxis zentrale Säulen. Unterstützt

vom US-amerikanischen European Recovery Program (ERP) gelang der

wirtschaftliche Wiederaufbau Österreichs. Zum friedlichen Ausgleich der

Interessengegensätze zwischen Arbeit und Kapital gründete sich die

Sozialpartnerschaft. Aus Österreich wurde eine erfolgreiche Demokratie,

Wohlstandsgesellschaft und Volkswirtschaft. Schrittweise etablierte

sich ein starkes Österreich- und Demokratiebewusstein unter weiten

Teilen der Bevölkerung.

Das BIP betrug im Jahr 1960 bereits 11,8 und im Jahr 1980 76,4

Milliarden Euro. 1965 besaßen von hundert Haushalten 30 einen eigenen

Fernseher und 33 einen eigenen PKW. 1985 konnten bereits 87 Haushalte

einen Fernseher und 90 einen PKW ihr Eigen nennen. Die politisch

erfolgreichen Großparteien repräsentierten fast gänzlich die

österreichische Bevölkerung, was sich 1975 in 93,3 Prozent der

Wähler/innenstimmen für SPÖ und ÖVP und einer Wahlbeteiligung von 91,9

Prozent ausdrückte. Begünstigt wurden Österreichs Unabhängigkeit und

Aufstieg durch seine geografische Lage zwischen „Ost" und "West" im

entstehenden „Kalten Krieg" und durch eine expandierende

Weltwirtschaft. Die Konflikte der Ersten Republik und die

Mitverantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus wurden

jedoch ausgeblendet. Ein Geschichtsbild, das Österreich ausschließlich

als Opfer sah, wurde gepflegt.

VEREINIGTES EUROPA? Eine historische Lernprovokation

Der Erste Weltkrieg wurde begonnen, ohne die Folgen der modernen

industrialisierten Kriegsführung klar abschätzen zu können oder zu

wollen. Die Illusion eines kurzen Krieges erwies sich als falsch, mit

katastrophalen Folgen. Der europäische Krieg wuchs sich zu einem

Weltkrieg aus und trug Züge eines totalen Krieges: die Mobilisierung

aller zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Kontrolle von Wirtschaft

und Gesellschaft, die Radikalisierung der Kriegsziele sowie die

Ausuferung der Gewalt. Im Krieg starben rund 9,6 Millionen Soldaten.

Unter der Zivilbevölkerung gab es 5,6 Millionen Opfer. 20 Millionen

Menschen wurden verletzt. Materieller und wirtschaftlicher Schaden sind

kaum in Zahlen zu bemessen, erst recht nicht das menschliche Leid. Die

Gewalterfahrungen an der Front und das Elend hinter der Front ließen

Millionen Menschen als psychisch und/oder physisch invalid zurück und

bereiteten den Boden für totalitäre Ideologien. Der Zweite Weltkrieg

steigerte die Dynamik der Zerstörung. Industrialisierter Massenmord,

systematische Kriegsverbrechen und millionenfache Vertreibung

eröffneten neue Dimensionen kriegerischer Gewalt. Für die durch direkte

Kriegseinwirkung und -verbrechen Getöteten werden Schätzungen bis zu 71

Millionen weltweit angegeben, davon mehr als die Hälfte zivile Opfer.

Der europäische Kriegsschauplatz forderte mit rund 40 Millionen Toten

den höchsten Blutzoll.

Diese Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten bei der

Mehrheit der politischen sowie wirtschaftlichen Eliten und bei weiten

Teilen der Bevölkerung zu einer „historischen Lernprovokation" (Oskar

Negt). Die Bereitschaft zu Frieden und gemeinsamem Wiederaufbau

unterschied 1945 von 1918. Die Etablierung stabiler rechtsstaatlicher

Einrichtungen, parlamentarischer Demokratien und sozialstaatlicher

Marktwirtschaften waren die Lehren aus den Katastrophen. Die Vision

eines friedlichen vereinten Europas fußte auf den Erfahrungen des

Krieges. Der französische Außenminister Robert Schuman schlug im Mai

1950 die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

vor und proklamierte: „Europa lässt sich nicht mit einem Schlage

herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird

durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der

Tat schaffen." Der Grundstein zur europäischen Vereinigung war gelegt.

Geraten diese schmerzhaften Ursprungsquellen der Vision eines vereinigten Europas in Vergessenheit?

Pionierinnen

1918 die erste Gemeinderätin in NO: Marie Brunner (SDAP)¹, Baden bei Wien

1919 die ersten Frauen als Abgeordnete:

Anna Boschek (SDAP)

Hildegard Burjan (CSP)2

Emmy Freundlich (SDAP)

Adelheid Popp (SDAP)

Gabriele Proft (SDAP)

Therese Schlesinger (SDAP)

Amalie Seidel (SDAP)

Maria Tusch (SDAP)

1927 die erste Vorsitzende des Bundesrates:

Olga Rudel-Zeynek (CSP)

1945 die erste Frau in der Bundesregierung: Helene Postranecky (SDAP/KPÖ)

1948 die erste Bürgermeisterin: Kreszentia Hölzl (SPÖ), Gloggnitz

1966 die erste Bundesministerin: Grete Rehor (ÖVP)

1996 die erste Frau Landeshauptmann: Waltraud Klasnic (ÖVP), Steiermark

2006 die erste 1. Präsidentin des Nationalrats: Barbara Prammer (SPÖ)

2017 die erste Landshauptfrau in NÕ: Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)

Die erste Bürgermeisterin:

Kreszentia „Zenzi" Hölzl (1893-1958) arbeitete in der Tabaktrafik in

Gloggnitz, die ihr Mann als Kriegsinvalide des Ersten Weltkrieges

erhalten hatte. In der Zeit des Austrofaschismus war die Trafik ein

Treffpunkt illegaler sozialdemokratischer Aktivisten und Aktivistinnen.

Von 1945 bis 1949 war Hölzl Abgeordnete im niederösterreichischen

Landtag. Im Jahr 1948 wurde sie Bürgermeisterin in Gloggnitz und war

damit die erste Bürgermeisterin Österreichs. Sie übte dieses Amt bis

1958 aus. In ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin setzte sie sich für die

Erbauung des Alpenbades Gloggnitz ein, errichtete eine

Mutterberatungsstelle und forcierte die Erneuerung der Wasserversorgung.

Das Gemälde wurde vom hiesigen Maler Franz Trimmel angefertigt. Er

ergänzte seine Politiker/innenportraits gerne mit bekannten Werken von

Karl Renner.

Ein vorläufiges Schlusswort: Kaum eine andere österreichische

politische Führungspersönlichkeit ist so eng mit den Zusammen-, Um- und

Aufbrüchen der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts

verwoben wie Karl Renner; verwoben mit der Anerkennung ihrer großen

historischen Leistungen wie mit der Verantwortung für ihre historischen

Fehlleistungen. Hochverehrt und scharf kritisiert polarisiert er bis

heute. Zunächst fasziniert er als visionärer Theoretiker mit

langfristigen Zielorientierungen. Auch beeindruckt er als

volksverbundener populärer Politiker, der Menschen gewinnen konnte,

wobei sein Entgegenkommen gegenüber Volkes Meinung sehr weit gehen

konnte. Ebenso galt er als Tagesrealpolitiker des Ausgleichs und des

Kompromisses, jedoch mit der Bereitschaft, dafür seine politischen und

persönlichen Grenzen des Tolerierbaren sehr weit zu ziehen. Alles in

allem bleibt er jenseits aller Heils- und aller

Verdammungsgeschichtsschreibung eine epocheprägende politische

Ausnahmerscheinung und eine typisch österreichische Gestalt, mit allem

Drum und Dran.

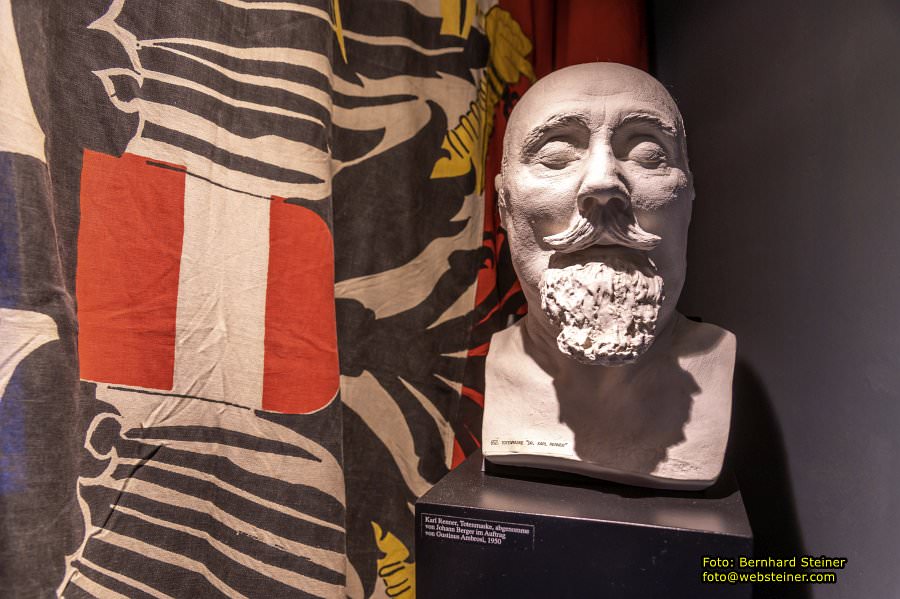

Karl Renner, Totenmaske, abgenomme von Johann Berger im Auftrag von Gustinus Ambrosi, 1950

Renner-Linde - Zur Erinnerung an den bedeutenden Staatsmann Dr. Karl

Renner; gepflanzt von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer am 2. April 2005

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: