web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Volkskundemuseum am Paulustor

in Graz, Dezember 2022

Das Volkskundemuseum am Paulustor nimmt mit seiner

Dauerausstellung "Welten – Wandel – Perspektiven" menschliche

Lebenswelten in Zeiten von Veränderungen in den Blick: Was prägt und

bewegt die Menschen? Womit identifizieren sie sich, wie gestalten sie

ihr Leben, ihre Umwelt, die Gesellschaft? Und wie gehen sie mit

Ungewissheit und Krisen um?

Die Antoniuskirche mit Gemälden von Pietro de Pomis und Hans Adam

Weißenkircher ist in den Ausstellungsrundgang eingebunden und der

Trachtensaal aus den späten 1930er- Jahren wird seit 2022 in einer

veränderten Lesart als vielschichtiger volkskundlicher Wissens- und

Erfahrungsraum präsentiert.

Das Paulustor ist eines der bedeutendsten erhaltenen Renaissance-Stadttore im deutschsprachigen Raum.

Die Paulustorvorstadt im nordöstlichen Teil von Graz wurde ab 1578

bewusst geplant, um die Stadt vor den Osmanen zu schützen. Das neue

Viertel war durch die mittelalterliche Verteidigungsmauer vom Stadtkern

getrennt und nur über das Innere Paulustor erreichbar. Dieses lag

zwischen dem Palais Saurau und dem ehemaligen Gasthaus zur Goldenen

Pastete und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts abgetragen. Das äußere

Paulustor jedoch blieb erhalten und gehört zum architektonisch

markanten Umfeld des Volkskundemuseums.

Volkskundemuseum

„Volkskundliche Abteilung bewilligt!!!" So schrieb Viktor Geramb, der

Gründer des Volkskundemuseums, 1913 in seinen Kalender. Als Grundstock

dafür konnte er die „bäuerliche Sammlung" aus der Kulturhistorischen

Abteilung des Joanneums herauslösen. Die Räume wurden für den

Museumsbetrieb adaptiert und die erste Ausstellung nach dem Ersten

Weltkrieg eröffnet. Bauliche Erweiterungen und inhaltliche

Neuausrichtungen prägten die Jahrzehnte danach: In den 1930er-Jahren

kam ein neuer Trakt mit dem Trachtensaal dazu, 2003 wurde nach einem

Umbau die Dauerausstellung „Wohnen - Kleiden – Glauben" eröffnet. Seit

2021 sind die Antoniuskirche und der Innenhof für den Museumsbetrieb

geöffnet, die neue Ausstellung widmet sich Fragen der Gegenwart. Auch

in Zukunft will sich das Volkskundemuseum stetig an den Bedürfnissen

der Gesellschaft weiterentwickeln.

Der 209 m² große „Heimatsaal"

am Fuße des Schloßbergs wurde im Zuge der Errichtung des neuen

Gebäudetraktes in den späten 1930er-Jahren erbaut. Nach den

Vorstellungen des Museumsgründers Viktor Geramb sollte der Saal die als

bedroht wahrgenommene „eigene Kultur" stärken, wurde jedoch erst nach

1945 in Betrieb genommen. Neben Sing-, Tanz- oder

Theaterveranstaltungen des Museums fanden hier auch Präsentationen des

„Steirischen Heimatwerks" statt. Später wurde der Saal auch von

Veranstaltern wie dem Katholischen Bildungswerk für

Schulveranstaltungen und Diavorträge genutzt. Für die Neueröffnung 2021

wurde der „Heimatsaal" renoviert und barrierefrei erschlossen. Damit

öffnet sich das Museum einer Vielfalt an Formaten und Inhalten, die den

Diskurs zu gesellschaftsrelevanten Themen beleben.

Das Kapuzinerkloster in der

Paulustorgasse war das erste dieses Ordens auf dem Gebiet der heutigen

Steiermark. Wie andere Orden auch, sollten die Kapuziner die

katholischen Landesherren beim Kampf gegen den Protestantismus

unterstützen. 1605 zogen die ersten Ordensbrüder ins Kloster ein. Die

Kapuziner – ein Bettelorden haben dafür klare Bauvorgaben formuliert,

die bis heute gelten: Einfach und schlicht, aber beständig, stabil und

praktisch sollen ihre Klöster sein. Alles soll Armut, Demut und

Bescheidenheit zeigen. Die Kapuziner wurden wegen ihrer volksnahen

Predigten, Kranken- und Seelsorge und ihrem bescheidenen Lebensstil

bald beliebt. Mitte des 17. Jahrhunderts war die katholische Religion

im Gebiet der heutigen Steiermark wieder fest verankert.

Mit der musealen Geschichte des Hauses verbunden ist diese Rauchstube,

die Viktor Geramb im Jahr 1914 aus Oberrohrbach auf der Pack in das

Museum übertragen ließ. Damals wie heute ist dieser historische

Wohnraum ein bedeutendes Sammlungsobjekt für das Museum, das über

Wohnverhältnisse in früheren Jahrhunderten Aufschluss gibt. In der

Rauchstube spielte sich ein Großteil des bäuerlichen Lebens ab: Heizen,

Kochen, Essen, Körperhygiene, Kinderbetreuung, Kleintierhaltung,

Arbeiten, geselliges Zusammensein, religiöse Andacht, auch Schlafen und

vieles mehr. Von dieser „Einraumwohnung" lassen sich Fragen ableiten,

die auch für heutige Wohnmodelle interessieren, etwa zu

gesundheitlichen und sozialen Aspekten, zur Organisation des

Zusammenlebens und Taktung des Alltags oder auch Fragen zu

Privatsphäre, Intimität und Sexualität. Der Rauchstube angeschlossen

ist ein Hörraum, der eine quasi 1:1 in Schaumstoff übersetzte

Rauchstube abbildet. Zur Eröffnung des neuen Volkskundemuseums wurden

Mitarbeiter*innen interviewt, die über das renovierte Museum, seine

Räume und die neue Ausstellung sprechen.

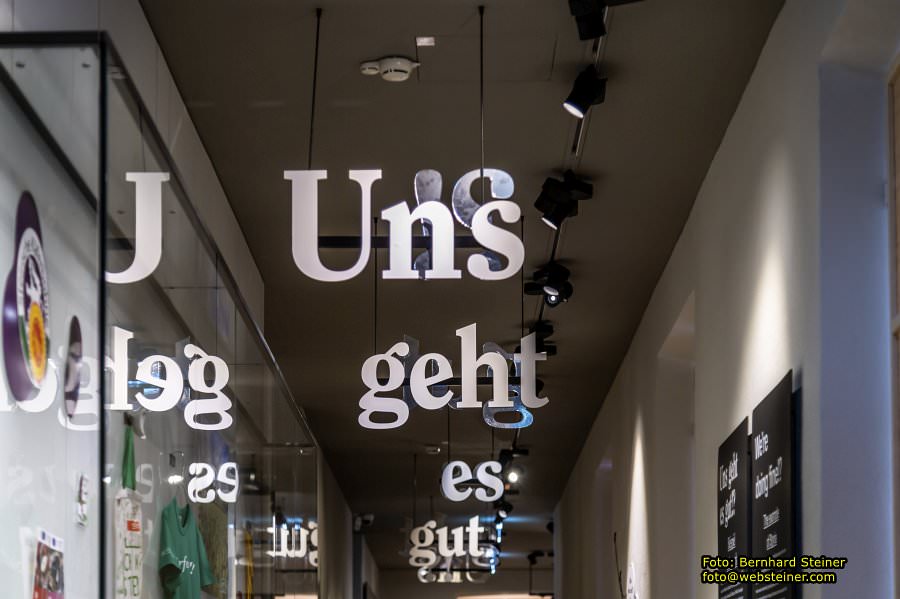

Uns geht es gut!? - Beispiel Steiermark

Die Steiermark ist heute eine aufstrebende mitteleuropäische Region und

Teil eines der wohlhabendsten Staaten der Welt. Stetig steigender

Konsum und Fortschritt, wachsende Lebensqualität, Bildung und Mobilität

widerspiegeln ein breites Verständnis westlicher Wohlstandsentwicklung

und gehören zum Selbstverständnis vieler Bewohner*innen dieses Landes.

Was aber können diese messbaren „Uns geht es gut"-Faktoren konkret über

das Land erzählen? Welche Auswirkungen haben Wohlstand und Fortschritt,

eine westliche Konsumpraxis oder mehr Mobilität auf Umwelt und

Gesellschaft? Und können alle, die hier leben, von diesen

Wohlstandsentwicklungen gleichermaßen profitieren?

Dieser Ausstellungsteil durchleuchtet gegenwärtige „steirische"

Selbstbilder und ihre Entstehung. Er erkundet ihre Intentionen und

Nutzungen anhand ausgewählter kulinarischer Aushängeschilder, des

Bildungssektors, einer beliebten Tourismus- und Gesundheitsregion, am

Beispiel von Industrieprodukten mit hohem Imagewert und prägenden

Entwicklungen im Bereich der Mobilität. Im Mittelpunkt stehen

Akteur*innen der Geschichte, die Veränderungen herbeiführ(t)en und

gesellschaftliches Geschehen beeinfluss(t)en.

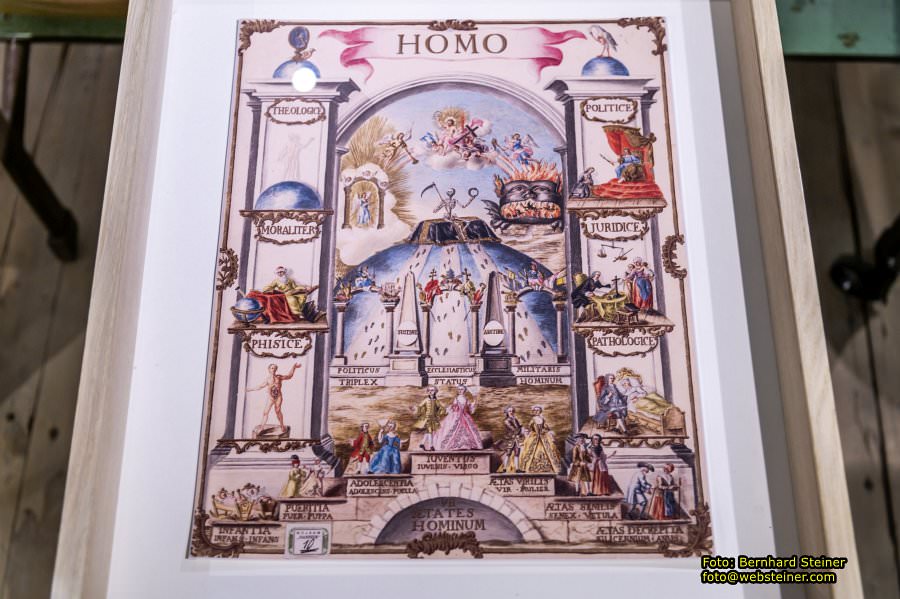

Grazer Tafel

Unterrichtstafel Homo (Der Mensch) für Erzherzog Ferdinand Karl, Wien,

1760, Inhalt: Philipp von Rottenberg, Gestaltung: Jacques Roëttiers |

Kulturhistorische Sammlung am Universalmuseum Joanneum

Als Teil der „Grazer Tafeln" vermittelte dieses Unterrichtsmaterial dem

jungen Aristokraten die drei standesgemäßen Bildungswege. Diesem

Bildungszugang der Eliten wurde ab 1774 die Bildung der breiten

Bevölkerung in Form der Allgemeinen Schulpflicht zur Seite gestellt.

Nahrung mit Signalwirkung

Steirische Äpfel, Käferbohnen und Kürbiskernöl, steirisches Backhendl,

Steirerkäse und Vulcanoschinken - diese Produkte aus dem „Feinkostladen

Steiermark" und den deklarierten Genussregionen vermitteln Gefühle und

Bilder von „Heimat" und „Regionalität". Regionale Erzeugnisse werden zu

unverwechselbaren Aushängeschildern: Versprochen wird das „gute Leben",

nachhaltige Wertschöpfung, authentisches, qualitätsvolles, ja

vielfältiges Essen. Regionalität als Konzept ist eng mit

Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen verbunden sowie Teil

eines kulturellen Ordnungssystems. Ob „steirischer Apfel" oder

„steirisches Backhendl" - was heute als „regionale Besonderheit"

beworben wird, ist Produkt historischer wie gegenwärtiger (land)

wirtschaftlicher, sozialer und politischer Entwicklungen im Kontext von

Nahrungssicherheit, Nahrungsmittelproduktion und -konsum.

Auch die Mensch-Umwelt- und Mensch-Tier-Beziehungen unterliegen dem

Wandel. Veränderte Vorstellungen einer ethisch korrekten Tierhaltung,

neues Nahrungswissen, eine zunehmende Auseinandersetzung mit den

Bedingungen in der Nahrungsmittelproduktion, mit Umwelt- und

Klimaschutz beeinflussen auch jene Produkte, die seit Langem mit dem

Label „regional" versehen sind. Die Ausstellung möchte diese

Entwicklungen deutlich machen und greift zwei Beispiele heraus: den

steirischen Apfel und das Altsteirer Huhn.

Mobilität und Mobilitätserfahrungen

Sich fortzubewegen ist ein Grundprinzip von Leben und Überleben.

Menschen bewegten sich immer schon aus ökonomischer und ökologischer

Notwendigkeit, aus Furcht vor Unheil und Bedrohung oder aus Neugier und

Entdeckungsfreude. In der Nachkriegsgesellschaft wurde Mobilität durch

zunehmende Motorisierung zum Inbegriff von Unabhängigkeit, Abenteuer

und Erfolg. In der Steiermark ist die Möglichkeit der Fortbewegung

historisch wie gegenwärtig eng mit den großen Industrien des Landes

verbunden. Einzelne Firmen und ihre Erzeugnisse stehen für

jahrzehntelange, auch überregionale Anziehungskraft bei

Konsument*innen, der Maschinen- und Fahrzeugbau ist der größte

Arbeitgeber in der Region. Steigende Mobilität und Verkehr gehen

allerdings zulasten von Umwelt und Ressourcen. Die ökologischen

Probleme des motorisierten Transports bedrohen die Erde, Lösungen im

Sinne einer Energie- und Verkehrswende werden auch in der Steiermark

gesucht. Nicht alle Menschen haben das Privileg, selbstbestimmt mobil

zu sein. Der Arbeitsmarkt macht viele gerade aus strukturschwächeren

Regionen zu Berufspendler*innen. Flucht vor Krieg und Gewalt, Armut

oder auch Auswirkungen des Klimawandels zwingen Millionen Menschen,

ihre Regionen unter teils lebensbedrohlichen Umständen zu verlassen.

Anhand ausgewählter Objekte erzählt die Ausstellung Aspekte von

Mobilitätsgeschichte, verknüpft sie mit individuellen Erfahrungen und

lädt dazu ein, die eigene Mobilitätspraxis zu reflektieren.

Hölzernes Fahrrad mit Tretkurbelnm, Rupert Greimer/Greiner, um 1898

Volkskundemuseum/UMJ

Velozipede waren im 19. Jahrhundert in Westeuropa Kult geworden,

überall versuchte man Fahrräder schneller, leichter und sicherer zu

machen. Sie waren Transportmittel und Symbol für Spaß, Freude und

Freiheit. Diese Faszination hat auch den Almhirten Greimer (geb. 1876

in Pöllau) aus der Obersteiermark erfasst. Eines seiner Modelle

gelangte 1924 ins Museum.

Hebammen-Set von Resi Hainzl

Puch-Moped MS 50L, Baujahr 1954 | Familie Unger

Gegenstände können über ihren Zweck hinaus Erinnerungen hervorrufen

oder prägen mitunter ganze Generationen. Zum Beispiel ein Puch-Moped:

Für die Familie des Vorbesitzers ist es mit Erzählungen über den

Urgroßvater verknüpft. Andere lässt es an das eigene erste Moped

denken, an Freiheit und Freizeitvergnügen. Motorräder der Marke Puch

werden nicht mehr erzeugt, der Name ist jedoch vielfach mit

nostalgischen Gefühlen verknüpft.

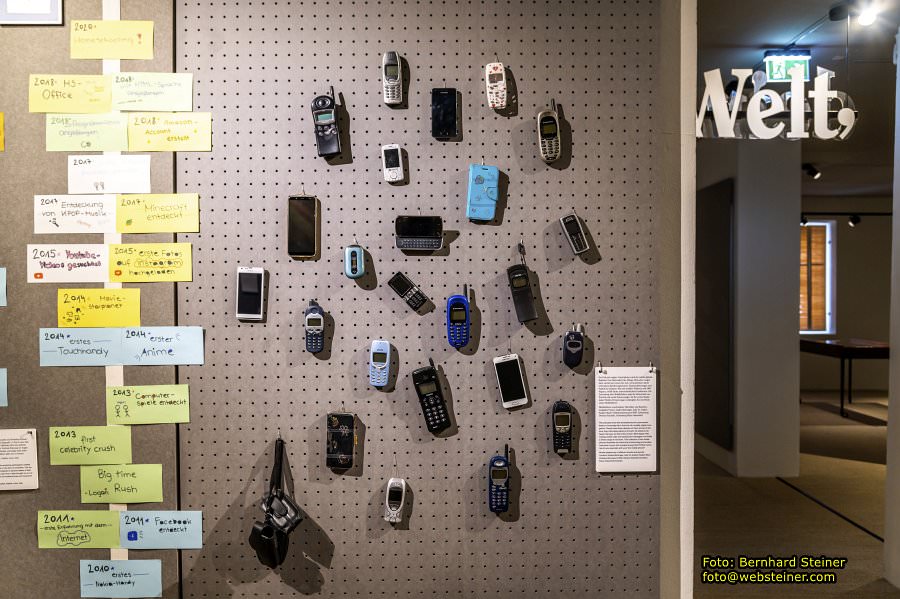

Mobiltelefone verschiedener Hersteller und Epochen - Die Podcasts zeigen: Smartphones sind als mobile digitale

Begleiter fixer Bestandteil des Alltags. Menschen tragen diese Geräte

fast immer bei sich, verinnerlichen damit verbundene Berührungsmuster,

Tastenentfernungen und Haptik des Displays. Was mit mobiler Telefonie

und SMS begann, erfüllt heute unterschiedlichste Funktionen. Die

Sammlung alter Mobiltelefone zeigt die Historizität von Technik und

weckt Erinnerungen: Ist Ihr erstes Handy dabei? Welche Erinnerungen

verknüpfen Sie mit Ihrem ersten Mobiltelefon?

Ideen verbinden. Handeln im Sinne der Menschenrechte

Seit 2001 trägt Graz den Titel „Stadt der Menschenrechte". Verschiedene

Einrichtungen wurden seither etabliert, so das Europäische Trainings-

und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie (ETC), der

Menschenrechtsbeirat oder zuletzt das UNESCO-Zentrum zur Förderung der

Menschenrechte in Gemeinden und Regionen. Die Geschichte der

Menschenrechte in der Steiermark reicht zurück bis ins Jahr 1948, als

die UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete.

Akteur*innen der internationalen Liga für Menschenrechte wollten das

aus der NS-Zeit stammende Image von Graz als „Stadt der Volkserhebung"

wenden und gegen Rassismus und Diskriminierung auftreten. Sie begannen

ab den 1980er-Jahren, die verdrängte Geschichte von

NS-Endphasenverbrechen in Graz aufzuarbeiten. Dabei rückte auch das

Haus Paulustorgasse 8 in den Fokus: Gegenüber dem Volkskundemuseum

befand sich das gefürchtete Gestapo-Hauptquartier mit Gefangenenhaus.

Diese Forschungen wurden mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

1998 beschloss die Stadt Graz im Zeichen eines „interreligiösen

Dialogs" den Bau einer neuen Synagoge am Ort der im November 1938

zerstörten alten Synagoge und übergab sie im Jahr 2000 der jüdischen

Gemeinde. Menschenrechte sind universell und in Österreich geltendes

Recht. Aktivist*innen, NGOs und öffentliche Einrichtungen kämpfen für

ihre Einhaltung und helfen, das Wissen um ihre Relevanz für das eigene

Lebensumfeld zu festigen.

Von der Aufklärung bekämpft - Krisenbewältigung durch Glauben

Die menschliche Existenz ist ständig gefährdet durch kollektiv oder

individuell erfahrene Bedrohungen. Heute versuchen Wissenschaften,

diese Bedrohungen realistisch einzuschätzen und mit überprüfbaren

Methoden zu bekämpfen. Diese Errungenschaft der Aufklärung hat in

Europa seit dem späten 17. Jahrhundert Rationalität zur Maxime

menschlichen Handelns gemacht. Gefahren lauerten überall: Seuchen,

Hungersnöte, Armut, Krankheiten, aber auch Machtmissbrauch und

kriegerische Auseinandersetzungen machten das Leben fragil. Wo heute

Wissenschaft, Medizin und Technik die Nöte des Lebens zu lindern

versuchen, stand den Menschen damals vorrangig die Tröstung der Kirche

zur Verfügung. Wenn Glaube und Gebet, Wallfahrt und Spende keine

Linderung brachten, blieb immer noch die Hoffnung auf ein besseres

Leben im Jenseits.

Daneben gediehen aber in allen Kreisen der Bevölkerung weltliche

Denkweisen und Praktiken der Selbsthilfe, die viele mühelos in ihre

religiöse Praxis einbauten. Sie wurden von Beobachtungen aus der Natur,

Analogien des Denkens, mit Restformen antiker und mittelalterlicher

Anschauungen gespeist und boten einen reichhaltigen Schatz an

praktischem Wissen, um drohende Schicksalsschläge abzuwenden oder

erlittene zu mildern. Teile dieses Denksystems mit seinen eigenen

Logiken durchzogen selbst die katholische Religionsausübung der

Gegenreformation. Der andere, weit größere Teil wurde von der Kirche

als „Aberglaube" bezeichnet und bekämpft.

Hl. Florian, Steiermark, 1928

Was wird sein? Krisen und Krisenbewältigung in früheren Zeiten

Immer wieder in der Vergangenheit sahen sich Menschen radikalen

Veränderungen ausgeliefert und waren Bedrohungen ausgesetzt. Solche

Krisenzeiten, seien sie persönlich oder gesellschaftlich, führen zu

Umbrüchen bestehender Ordnungen. Gegen die Unsicherheit in Phasen des

Übergangs entwickeln Menschen Methoden zur Bewältigung ihrer Ängste.

Erlernte Glaubenspraktiken, die Verwendung erprobter oder neuer

Hilfsmittel oder auch die Entwicklung neuer Strukturen und Denkweisen

sollen in Krisenzeiten schützen, stärken und helfen. So wie heute

unterschiedliche Deutungsinstanzen oder Akteur*innen Orientierung im

Umgang mit der Covid-19-Pandemie anbieten, wurden auch in vergangenen,

als krisenhaft verstandenen Zeiten Lösungsangebote entwickelt oder

verstärkt.

Was wird sein? widmet sich am Beispiel von vier ausgewählten

historischen Epochen in der Steiermark Formen der individuellen und

gesellschaftlichen Krisenerfahrung und ihrer Bewältigung:

- Formen der Welterklärung vor der Zeit der Aufklärung und die aus diesem Denken heraus entwickelten Hilfsangebote

- die Bemühungen Erzherzog Johanns um eine wirtschaftlich schwach ausgebildete Region

- die politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich brisanten

1930er-Jahre und die in dieser Krise von Politik und Volkskunde

ideologisch gestützten Identitätsangebote

- die Transformationen der 1980er-Jahre in der obersteirischen Industrieregion im Kontext einer weltweiten Stahlkrise

Die Ausstellung entlässt Sie wieder in die Gegenwart und zur Auflösung unserer interaktiven Umfrage „Was meinst du?".

Politische Krise - Das Volkskundemuseum als Ressource in der Zwischenkriegszeit

In den frühen 1930er-Jahren zeigten sich in vielen Ländern Europas

gesellschaftlich-politische Spannungen, die Ablehnung von Demokratie

und Parlamentarismus. Die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs und der

Weltwirtschaftskrise ließen auch in Österreich soziale Konflikte und

eine politische Krise sichtbar werden. Mit der Etablierung des

autoritären „Ständestaats" (Austrofaschismus) im Jahr 1933/34 gingen

weitreichende Veränderungen auf allen Gebieten des politischen Lebens

einher. Die Einengung der Kultur auf „christlich und deutsch" diente

dabei der Durchsetzung politischer Interessen. In der Steiermark wurde

durch Landeshauptmann Karl Maria Stepan das Steirische als Gegenpol zur

ungeliebten Hauptstadt Wien stark propagiert. In dieser Zeit bot das

Volkskundemuseum mit Viktor Geramb an der Spitze der Politik die

gewünschte kulturelle Ressource und erhielt im Gegenzug politische

Aufmerksamkeit. Mit der Etablierung des Steirischen Heimatwerks im

„Stöckl"-Gebäude und der Planung und Durchführung des landesweiten

„Steirischen Volkstages" war der Volkskundler Geramb aktiv am Aufbau

und der Stärkung einer spezifischen Idee des „Steirertums" beteiligt.

Insbesondere über „wahre und echte" Tracht, über Volkslied und

Volkstanz vermittelten die volkskundlichen Akteur*innen in der

Paulustorgasse ganz im Sinne der Politik kulturell gestützte

Identitätsvorstellungen - auch nach 1945.

Erzherzog Johann - Verwertbares Wissen als Antwort auf die Krise

Um 1800 befand sich das Land Steiermark in einer ökonomisch und sozial

prekären Situation. In einem sich rasant entwickelnden Europa blickte

man auf die Steiermark als ein zurückgebliebenes „Armenhaus". In dieser

Lage fand der vom Wiener Hof aus politischen und militärischen Ämtern

verdrängte Erzherzog Johann (1782-1859) in der Steiermark ein reiches

Betätigungsfeld. Um das Land zu reformieren, bediente sich der

Habsburger moderner wissenschaftlicher Methoden: Er initiierte eine

statistische Umfrage, um damit in weiterer Folge Reformen einleiten und

die Situation für alle verbessern zu können. Auf seiner England- und

Schottlandreise 1815/16 sammelte er Erfahrungen und Wissen, die seine

Modernisierungsprojekte prägten. Beeinflusst vom Geist der Aufklärung

und ihren erzieherischen Bemühungen, wurde Erzherzog Johann zum

Reformer und Förderer von Industrie, Landwirtschaft, Eisenbahnwesen und

sozialer Fürsorge in der Steiermark. Zugleich wollte er kulturelle

Traditionen pflegen und berücksichtigte nicht, dass diese gerade aus

der alten, ländlichen Lebensweise entstanden waren und durch seine

Modernisierungsbestrebungen ihre Grundlage verloren. Als Erneuerer und

zugleich Bewahrer wurde er auch später immer wieder in Erinnerung

gerufen, besonders von den Vertretern des Volkskundemuseums.

Büste Erzherzog Johanns

Wilhelm Gösser, 1933, Spende von Dr. Felix Alexander Mayer,

Mitbegründer der Humanic Leder- und Schuh-AG Wien-Graz

Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz/UMJ

Die Skulptur des Leobener Künstlers (und NSDAP-Mitglieds) Wilhelm

Gösser wurde dem Volkskundemuseum Anfang des Jahres 1933 von einem

wohlhabenden Spender und Gönner des Museums geschenkt, der allerdings

in der Öffentlichkeit anonym bleiben wollte. Die Person Erzherzog

Johanns war die perfekte Identifikationsfigur in einer Zeit massiver

innen- und außenpolitischer Krisen.

Die Legende vom weisenden Kultbild

Die Empore wurde beim Umbau 2020/21 mit einem hölzernen Steg neu

gestaltet. So öffnet sich ein neuer Blickwinkel in den Kirchenraum. Wie

die Ausstattung des Inneren nach Fertigstellung des Sakralbaus 1602

aussah, ist bisher nicht bekannt, da Abbildungen aus dieser Zeit

fehlen. Bekannt ist: Als Stifter unterstützte Ferdinand II. den Bau mit

„reichlich Mitteln", wie aus der Abschrift einer Quellensammlung zum

Kloster hervorgeht. Darin findet sich auch eine Legende zur Ortswahl:

Maria Anna von Bayern, Mutter des Erzherzogs, war ebenso eine Gönnerin

des Kapuzinerordens. Vor Beginn der Bauarbeiten entspann sich ein

Streit um den Standort: Die Abschrift berichtet, dass „mehrere

Kriegsräte" sich entschieden gegen den Neubau stellten. Bei feindlichen

Angriffen auf den Schloßberg sei er bei der Verteidigung lediglich ein

Hindernis. Die Erzherzogin intervenierte daher zugunsten des Ordens.

Eine Marienstatue aus ihrem Besitz habe zu ihr Folgendes gesprochen:

„Zwischen Tiefe und Höhe soll eine geistliche Burg erstehen, damit kein

Feind wage, die Burg von Graz anzugreifen noch sie zu besiegen."

Daraufhin gaben die Kriegsräte ihren Widerstand auf, Kirche und Kloster

wurden hier errichtet. Diese Legende verweist auf das Motiv des

sogenannten weisenden Kultbilds, das oft zur Standortwahl von Kirchen

herangezogen wurde. Sie ist vielleicht auch ein Grund, warum im

Altarbild links oben der Schloßberg samt Kapuzinerkloster und

Antoniuskirche abgebildet ist.

Antoniuskirche

Die Grundsteinlegung für die Kirche erfolgte am 10. August 1600 im

Beisein des Habsburgers Ferdinand II., seit 1595 Landesherr von

Innerösterreich. Er war tief katholisch und ein kompromissloser Gegner

der protestantischen Lehren. Zur Unterstützung bei der Bekämpfung der

Protestant*innen rief er den Kapuziner Laurentius von Brindisi nach

Graz. In Ferdinands Auftrag gründete er Kloster und Kirche. Der Ort

wurde angeblich gewählt, weil hier laut Quellen zwei Tage davor 10.000

protestantische Bücher verbrannt wurden. Ob dies tatsächlich hier

stattfand, konnte bislang nicht bestätigt werden. Das Volkskundemuseum

nutzt die Antoniuskirche seit 1916 für die Aufführung der Hirten- und

Krippenlieder. Seit 2021 ist sie barrierefrei an das Museum angebunden.

Im Museum, das seit 1913 im ehemaligen Kapuzinerkloster untergebracht

ist, erfahren Sie mehr über die bewegte Geschichte dieses Areals und

seine Nutzung im Laufe der Jahrhunderte.

Das Volkskundemuseum beherbergt heute einen der wenigen noch erhaltenen

„Trachtensäle" - ein unbequemes Erbe der 1930er-Jahre. Der

Museumsleiter, Volkskundler und „Heimatschützer" Viktor Geramb hat hier

mit 42 Figurinen in acht Vitrinen „Tracht" und mit ihr die

Steirer*innen auf ein Podest gehoben. Vorlage dafür war das von ihm

zeitgleich herausgegebene Steirische Trachtenbuch, begründet von Konrad

Mautner, Sohn Wiener jüdischer Industrieller und Sammler von

Volksliedern und Trachten. Im Sommer 1938, wenige Monate nach der

Machtübernahme der Nationalsozialist*innen in Österreich, führte Geramb

die ersten Besucher*innen durch die unfertige „Trachtenschau", an deren

musealer Inszenierung er von 1936 bis 1939/40 arbeitete.

Funktionelle Kleidung

Tracht bedeutet so viel wie „das, was getragen wird". Bis zur

Aufklärung gab es genaue Vorschriften, wer welche Kleidung tragen

durfte - je nach sozialem Stand und Geschlecht. Geprägt wurde der

Begriff aber erst Ende des 18. Jahrhunderts durch die entstehenden

Nationaltrachten. Rund 100 Jahre später bekam Tracht die Funktion, eine

heile Vorstellung von Heimat zu bewahren und die Sehnsucht nach einem

„deutschen Wir" zu wecken.

Für die Idee von Tracht als „Kleid der Heimat" machte sich auch Viktor

Geramb stark und wurde zu einem Vorreiter der „Trachtenerneuerung".

Diese beruhte auf dem Erforschen, Tragen, Zeigen, Normieren, also dem

Pflegen von Tracht in Wissenschaft, Museum und Alltag. Gerade auch

Geramb hat dabei das „Bauerntum" als „Mutterboden" einer deutschen

Kultur mythisch überhöht. Im Trachtensaal sollten die historischen

Kleidungsstücke den Besucherinnen ein Gefühl für Stil, Form und Farbe

vermitteln und dem „Kitsch" entgegenwirken - in einer Zeit, in der

Tracht vom städtischen Mode-Dirndl, von Sommerfrische und

Unterhaltungskultur stark beeinflusst wurde. Gleichzeitig stützte das

Zeigen dieser Kleiderordnung das Bild einer ständischen Ordnung: Welche

Kleidung tragen Bauer und Bäuerin, Sennerin, Landbürger oder

Hammerfrau? Der im Austrofaschismus geplante hierarchische Aufbau einer

berufsständischen Gesellschaft sollte für Stabilität und Harmonie

sorgen oder einen Klassenkampf aufgrund sozialer Schieflagen vermeiden

- je nach Sichtweise des politischen Lagers.

Trachten nach Identität

Theatralisch, leblos, unheimlich – so muten die Figurinen heute

mitunter an. Die Zeit ihrer Entstehung ist ihnen eingeschrieben:

Österreich wurde ab März 1933 autoritär regiert, orientiert am

italienischen Faschismus. Nach Ausschaltung der Opposition erließ die

Diktatur „im Namen Gottes" eine Verfassung auf vormoderner ständischer

Grundlage und erklärte Österreich zu einem „christlich-deutschen

Bundesstaat" in Abgrenzung von Nationalsozialismus und Kommunismus. Für

die Bildung und Inszenierung seiner Identität nutzte der

austrofaschistische „Ständestaat" auch die Tracht, neben dem Dirndl

insbesondere den von Erzherzog Johann popularisierten „Steireranzug",

sowie die Volkskunde als neue „Wissenschaft vom Volk". Viktor Geramb

war österreichweit wohl deren wichtigster Akteur. Katholisch und

konservativ, zugleich deutschnational bis völkisch orientiert und

vernetzt, propagierte er eine deutsche Identität und reaktionäre

Heimatbilder durch Volksbildung, Trachtenpflege und

„Heimatschutz"-Vereine wie den „Deutschen Schulverein Südmark". Im

Museum ließ er die Essenz des Gestern von Künstlern seiner Zeit in neue

Formen gießen - und die Figuren eine tragende Rolle spielen.

Zeitgemäße Verschiebungen

Der Trachtensaal verkörperte das Wunsch-bild einer homogenen

„Volksgemeinschaft“: als ständisch organisierte, antimoderne und

deutsch-steirische. Diese Idee einer „natürlich" gewachsenen

einheitlichen Identität wurde nunmehr durch eine räumliche Intervention

archiviert. Die Verschiebung und Verpackung der Vitrinen drängt die

Inszenierung des imaginierten Eigenen zurück und schafft Raum für

aktuelle Perspektiven auf den Trachtensaal und auf Tracht: an den

Vitrinen, im Wandbild und im Video.

Trachten-Modelle

Im Gegensatz zu anderen Trachtendarstellungen, die anonym oder abstrakt

blieben, entsprechen manche Gesichter im Grazer Trachtensaal realen

Personen, die zum Teil auch genannt werden. Einige von ihnen gehörten

zum Umfeld des Volkskundemuseums: Die Figur der Grundlseerin etwa steht

in Beziehung zur Familie von Konrad und Anna Mautner, jene des Ausseers

um 1870 zeigt einen der beiden damals weitbekannten und oft

porträtierten Grundlseer Pfeiferlbuam, von Brotberuf Holzknecht und

Salzarbeiter.

Der Alte Mann aus dem oberen Murtal war Geistlicher und verrichtete

religiöse Dienste in der Grazer Antoniuskirche. Durch außerordentliche

Aktivität zeichnete sich der Landbürger aus Weißkirchen bei Judenburg

aus: Er war Wirtshausbesitzer, Brau- und Bürgermeister sowie

Musikkapellengründer und so für die Entwicklung der Gemeinde von großer

Bedeutung.

Bruchstückhaft informieren die Beschriftungen über die Lebenswelten,

Tätigkeiten und sozialen Verhältnisse der Trachtenträger*innen. Doch

selten gehörte die ausgestellte Kleidung tatsächlich der dargestellten

Person. In ihrer äußeren Erscheinung verkörperten die Individuen für

Geramb indes bis in die feinen Gesichtszüge der Grundlseerin hinein

ländliche „Volkstypen" und das „sittliche Wesen" eines Kollektivs -

jenes der steirischen Bevölkerung. Dass er dabei der Ober- und

Weststeiermark eine höhere kulturelle Prägung als der Südoststeiermark

zuschrieb, spiegelt auch der Fokus des Trachtensaals wider.

Spiel-Räume

Verändert wurde der Trachtensaal erst lange nach der Ära Viktor Gerambs

in den 1980er-Jahren: Die Wissenschaftlerin des Hauses verschob

Vitrinen, tauschte Kleidungsstücke, Körperteile und Figurinen und

machte etwa aus dem Jäger um 1330 einen Bauern um 1970 - ganz im Sinne

der verstärkten Hinwendung der Volkskunde zur Gegenwart. 2003 wurde die

Inszenierung der 1940er-Jahre weitgehend wiederhergestellt und zum

„Museum im Museum" erklärt, temporäre Interventionen folgten. Deponiert

hat den Trachtensaal trotz seiner Verankerung zwischen

Deutschnationalismus, Austrofaschismus und Nationalsozialismus noch

niemand - doch 2022 wurden seine Inhalte verschoben, verpackt und neu

eingeordnet.

Was kann der Raum heute vermitteln?

Der Trachtensaal sensibilisiert für die Konstruktion von Identitäten

und Vorstellungen von „eigenen Wurzeln", die ein enges

gesellschaftliches Korsett schnüren. Heute wie früher hat der Saal

Bezüge zur Welt jenseits des Museums, denn: Dirndl und Lederhose in

unterschiedlichen Spielarten liegen wieder im Trend. Tracht vermittelt

Ordnung durch Lokalisierung in einer globalisierten Welt, sie dient der

Weitertragung traditioneller Haltungen und fester Identitäten, zugleich

zeigt sie gesellschaftliche Veränderungen an. Die Suche nach dem

„Echten" wird durch ein Spiel mit Zitaten irritiert. Mode und Design

verarbeiten die populäre Wirkung von Tracht weiter; individuelle

Aneignungen spielen mit Gender- und Machtverhältnissen, Körper- und

Kleidercodes, die sich einer eindeutigen geschlechtlichen, politischen

oder regionalen Zuordnung entziehen. Wo würden Sie sich einordnen?

Geschichte wird gemacht

Kleider machen Leute - im Trachtensaal aber auch Geschichte. Denn

Geschichte ist immer ein gegenwärtiger Blick auf die Vergangenheit. Die

Figurinen der älteren Zeit und ihre Kleidung entwickelte Viktor Geramb

anhand historischer Bildquellen wie Buchmalereien in Handschriften aus

dem Kloster St. Lambrecht, Kirchenfresken oder Bildern der Kammermaler

Erzherzog Johanns. Viele Darstellungen hatte Konrad Mautner für das

Steirische Trachtenbuch zusammengetragen, andere Vorlagen malten

Künstlerinnen für ihn ab. Anhand dieser Kopien stellte Geramb die

seiner Meinung nach typischen Kleider-Ensembles zusammen.

Melitta Maieritsch, Lehrerin, Weberin und Kunstgewerbe-Absolventin der

Grazer Ortweinschule, organisierte die Stoffe und nähte die Kleidung

nach Gerambs Vorgaben. Schuhe und Accessoires wurden bei Firmen,

zumeist in Graz, in Auftrag gegeben. Ähnlich den Naturalienkabinetten

des 19. Jahrhunderts wurden die Figurinen in Vitrinen positioniert und

in den historischen Gewändern als verkörperte Wiederkehr der

Vergangenheit inszeniert. In erster Linie sind die Figurinen jedoch das

Ergebnis zeitgenössischer Wissenschaftspraktiken: des Sammelns,

Auswählens, Fragmentierens, des Interpretierens und Neu-Herstellens,

des Inszenierens, Erzählens und Vermittelns und nicht zuletzt: des

Legitimierens.

Die Kirche Sankt Antonius von Padua

Diese Kirche ist beredte Zeugin der Religionskonflikte im späten 16.

und frühen 17. Jahrhundert. Hinter dem Glaubenskampf stand der

Machtstreit zwischen den katholischen Habsburgern und den

protestantischen Ständen. Der Landesherr Ferdinand II. (1578-1637)

unterstützte als glühender Gegenreformator den vom Papst zur

Rückdrängung der Protestanten eingesetzten Kapuziner Laurentius von

Brindisi (1559-1619) und beauftragte ihn mit der Gründung eines

Klosters in Graz. Die Grundsteinlegung der Kirche am 10. August 1600

soll in Zusammenhang mit der kurz zuvor stattgefundenen Verbrennung

Tausender protestantischer Bücher in der Paulusvorstadt stehen.

Kirche und Kloster entsprechen mit ihrer zur Schau gestellten

Schlichtheit und Bescheidenheit der strengen Bauordnung der Kapuziner.

Seit seiner Gründung genoss der Bettelorden durch Seelsorge und

Krankenpflege, zumal in Zeiten der Pest, große Popularität.

Dominant beherrscht das Altarbild des Hofmalers Giovanni Pietro de

Pomis (um 1565-1633) den Kirchenraum. Das programmatische Gemälde zeigt

Ferdinand im Harnisch am unteren rechten Bildrand. Es ruft, wie auf den

Spruchbändern zu lesen ist, zum bewaffneten Kampf gegen Andersgläubige

auf - unterstützt durch die Heiligen Leopold, Ulrich, Sebastian,

Rochus, Hieronymus, zu erkennen an ihren Attributen. Rechts in der

himmlischen Sphäre des Bildes kniet Antonius, dem die Kirche geweiht

ist. Ganz oben schwebt der auferstandene Christus, dem die Heiligen

Katharina und Johannes der Täufer die Stadt Graz zum Schutz darbieten.

Für die einen sind Apple-Produkte Kult. Für andere nur teure Fetische

der Warenwelt. Gegründet 1976 in einer Garage in Los Altos

(Kalifornien), hat Apple Geschichte geschrieben: Technik-, Industrie-,

Design- und Kulturgeschichte. Mit dem Macintosh brachte Apple den

ersten in größerer Stückzahl erzeugten PC mit grafischer

Benutzer*innenoberfläche und Maus auf den Markt. Mit dem iPhone

revolutionierte Apple 2007 die Mobiltelefonie. Und Anfang 2022

erreichte das Unternehmen den Börsenwert von drei Billionen US-Dollar...

Mit Ausnahme der grafischen Oberflächen haben Apple-Geräte heute nichts

Buntes an sich: das Design reduktionistisch; das Logo dezent. Das war

aber nicht immer so! Entworfen 1977 von Rob Janoff, war der angebissene

Apfel regenbogenfarben! Sechs Farbstreifen: Grün oben, Blau unten. Um

den Hintergrund des Logos ranken sich Legenden. Der Rede wert ist jene,

wonach es sich um eine Hommage an das britische Kryptoanalyse- und

Informatikgenie Alan Turning (1912-1954) handle: Turning lebte sein

sexuelles Interesse an Männern aus, als dies im Vereinigten Königreich

noch verboten war. 1952 wegen „sexueller Perversion" zu chemischer

Kastration verurteilt, erkrankte Turning psychisch und starb an einer

Cyanidvergiftung. Die Polizei stellte Suizid fest. Gefunden wurde ein

angebissener Apfel ...

Seinen letzten Auftritt hatte der Regenbogenapfel in der „Think

different"-Kampagne des Unternehmens, die 1997 anlief: Die in

Schwarz-Weiß gehaltenen Motive zeigten Prominente aus Geschichte und

Gegenwart. Man setzte die Botschaft >denke das Andere hinzu< und:

den bunten Apfel.

REGENBOGENSCHUTZWEG AM GRIESKAI

Gemäß Straßenverkehrsordnung ist ein „Schutzweg" ein „durch

gleichmäßige Längsstreifen gekennzeichneter, für die Überquerung der

Fahrbahn durch Fußgänger bestimmter Fahrbahnteil". Meist sind die

Streifen weiß oder gelb und bilden mit der grauen Straßenoberfläche das

Zebramuster. Seit einigen Jahren jedoch sind Zebrastreifen immer öfter

regenbogenfarben. Den Anfang machte Wien, wo der Schutzweg seit 2019

auf Höhe von Burgtheater und Rathaus eine farbige Überquerung der

Ringstraße ermöglicht. Und was Wien hat, will oft auch Graz haben, und

Innsbruck, Linz und Villach auch...

Als „wichtiges Signal für mehr queere Sichtbarkeit in Graz" bezeichnete

Gemeinderat Gerald Kuhn den Regenbogenschutzweg anlässlich seiner

Fertigstellung im Sommer 2021. Und Elke Kahr - seinerzeit

Verkehrsstadträtin, nunmehr Bürgermeisterin - postete auf Facebook ein

Foto, das sie selbst, die Dragqueen Gloria Hole und lokalpolitische

Prominenz zeigte.

FARBENLEHRE FÜR FORTGESCHRITTENE

Soziolog*innen beschreiben unsere Gesellschaft als pluralistisch und

individualisiert. Gewollt seien Selbstverwirklichung und

Selbstexpression. Kulturwissenschafter*innen konstatieren eine

wachsende Bedeutung von Identitätspolitik. Gemeint ist damit eine

politische Praxis von marginalisierten Gruppen, die sich ihrer

geteilten Erfahrungen bewusst werden, über geteilte Symbole -

sprachliche und visuelle Codes - eine kollektive Identität herstellen

und sich gegen Benachteiligungen wehren. Vor diesem Hintergrund

vervielfältigen sich die Gruppen, entstehen neue Identitäten. Wenig

überraschend, dass der Regenbogen wiederholt überarbeitet wurde und

neben ihn immer weitere Signets mit je eigenen Bedeutungen treten. Das

Poster der Beratungsstelle Courage* ist auf dem Stand von 2019.

Antoniuskirche

Ferdinand II. - seit 1595 Landesherr von Innerösterreich - war tief

katholisch und ein kompromissloser Gegner der protestantischen Lehren.

Zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Protestant*innen rief er den

Kapuziner Laurentius von Brindisi nach Graz. Die Grundsteinlegung für

die Kirche erfolgte im Beisein des Habsburgers am 10. August 1600, am

6. Oktober 1602 wurde sie dem heiligen Antonius von Padua geweiht. Der

Ort wurde angeblich gewählt, weil hier laut Klosterchronik zwei Tage

davor 10.000 protestantische Bücher verbrannt wurden. Ob dies

tatsächlich hier stattfand, konnte bislang nicht bestätigt werden. Das

Volkskundemuseum nutzt die Antoniuskirche seit 1916 für die Aufführung

der Hirten- und Krippenlieder. Seit 2021 ist sie barrierefrei an das

Museum angebunden.