web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Josephinum

Medizinhistorisches Museum Wien, April 2023

Das Josephinum, das 1785 als militärchirurgische

Akademie gegründet wurde, zeigt seine reichen Sammlungsbestände:

anatomische Wachsmodelle aus dem 18. Jahrhundert, die Geschichte

Josephs II., jene der I. und II. Wiener Medizinischen Schule und des

Nationalsozialismus bis hin zur heutigen Hightech-Medizin.

Das Josephinum, auch Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum, war eine

medizinisch-chirurgische Akademie in Wien zur Ausbildung von

Militärärzten für die österreichische Armee. Heute ist in den Gebäuden

des ehemaligen Josephinums das Institut für Geschichte der Medizin der

Medizinischen Universität Wien untergebracht, ebenso wie andere

Institute.

Das Josephinum wurde von Kaiser Joseph II. 1784 als k.k.

medizinisch-chirurgische Josephs-Academie zur Ausbildung von Ärzten und

Wundärzten für die Armee gegründet und am 7. November 1785 eröffnet.

Die Initiative dazu hatte sein Leibchirurg Giovanni Alessandro

Brambilla ergriffen, den der Kaiser 1779 mit der Leitung des gesamten

österreichischen Militärsanitätswesens betraut hatte, in dem viel zu

reformieren war.

Das Allgemeine Krankenhaus Zentrum der Wiener Medizin

Auf zahlreichen Reisen erkundet Joseph II. auch die Spitäler anderer

Länder und hält seine Beobachtungen fest. In Paris ist er von der

zentralisierten Versorgung im Hôtel-Dieu begeistert, aber von den

sozialen und hygienischen Umständen schockiert. Für Wien plant er ein

ebenso großes, aber menschenwürdigeres Spital. Der Herrscher beauftragt

seinen Leibarzt, Joseph Quarin, mit der Umsetzung. Auf dem Areal des

Wiener Groß-Armenhauses entsteht binnen kürzester Zeit eine Anstalt mit

2.000 Betten, die eine große Innovation - jeweils nur für eine Person

vorgesehen sind. Über zwei Jahrhunderte werden in den unter Joseph

errichteten Gebäuden Millionen von Patient:innen behandelt. Mediziner

innen entwickeln hier neue Methoden der Diagnostik und Behandlung. Das

Allgemeine Krankenhaus ist das Herzstück der Wiener Medizinischen

Schule.

Joseph II., die Aufklärung und die Medizin

Die Aufklärung ist eine Zeit des Sammelns und Ordnens von Wissen. Mit

dem Ziel, die Welt auch abseits tradierter theologischer Ideen erklären

zu können, versuchen die Philosophen und frühen Wissenschaftler des 18.

Jahrhunderts, die Abläufe der Natur zu verstehen. Auch der Mensch ist

für sie Teil dieses komplexen Systems. Er darf, wie alle anderen

Lebewesen, aus seinen Einzelteilen und ihrer Funktionsweise erklärt

werden. Auch die Medizin ist Teil dieser Veränderungen und greift

zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse aus anderen Bereichen auf.

Maria Theresia fördert diese Entwicklung. Unter anderem holt sie

Gelehrte der berühmten Schule Boerhaaves aus Leiden nach Wien, um die

Ausbildung der Ärzte in Österreich zu verbessern. Ihr Sohn Joseph II.

macht die Medizin zum Kernprogramm seiner Regierung. Er bricht mit

Konventionen, erneuert Lehrpläne und Institutionen und prägt damit bis

heute die österreichische Medizinlandschaft.

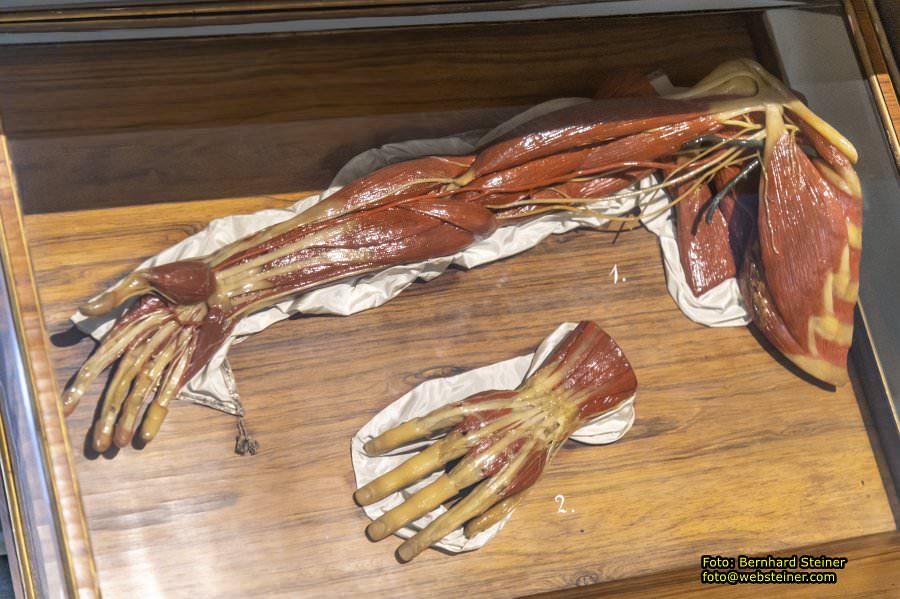

Der bedeutende Teil der Sammlung, die anatomischen Wachsfiguren, gehen

auf Initiative von Kaiser Joseph II. zurück, welcher für das Josefinum

insgesamt 1.192 Wachsmodelle bei Wachsbildhauern in Florenz bestellen

ließ. Ende des 18. Jahrhunderts war die Region um Florenz das Zentrum

der Wachsmodellierkunst und Wachsmodelle lösten die zuvor für diesen

Zweck gebrauchten Materialien wie Terrakotta ab. Die anatomischen

Wachsmodelle wurden ab 1786 in der Akademie im Rahmen der Ausbildung

verwendet, waren aber im Sinne der Aufklärung auch für die

interessierte Öffentlichkeit zugänglich.

Das Josephinum

Das als medizinisch-chirurgische Militärakademie gegründete Josephinum

ist Ausdruck Josephs aufklärerisch-utilitaristischer Geisteshaltung. Im

neoklassizistischen Stil nach den Plänen von Isidore Canevale gebaut,

soll hier eine einheitliche und streng überwachte Ausbildung ermöglicht

werden. Die bis dahin vorwiegend außerhalb der Universität

unterrichtete Chirurgie wird aufgewertet und der Medizin als

gleichberechtigtes Fach zur Seite gestellt. Anatomische Modelle,

chirurgische Instrumente sowie zahlreiche Präparate und Bücher bilden

das Herzstück dieser Institution. Portraits berühmter Ärzte aus Antike

und Renaissance schmücken den Hörsaal und viele der anderen Räume. Sie

stellen das Josephinum in eine glorifizierte medizinische Tradition.

Die Wachsmodelle und ihre Geschichte

Auf einer Italienreise 1769 entdeckt Joseph II. die Wachsmodellkunst.

Fasziniert von den anatomischen Modellen beschließt er, eine Sammlung

für das Josephinum anfertigen zu lassen. In der Florentiner La Specola,

die von seinem Bruder Leopold begründet wurde, bestellt er rund 1.200

Modelle. Die Anatomen Felice Fontana und Paolo Mascagni sind für die

Konzeption verantwortlich. Als Vorlage dienen Leichen aus dem Spital

Santa Maria Nuova. Das Team von Wachsbildner Clemente Susini produziert

die Modelle in nur vier Jahren. Auf Maultieren überqueren die Modelle

die Alpen und erreichen nach einer beschwerlichen Reise Wien. Trotz

einiger Schäden, die in Wien behoben werden, ist die Sammlung ab 1786

in der Akademie zu sehen.

Das Josephinum ist das bedeutendste Beispiel klassizistischer

Architektur in Wien und das wichtigste bauliche Erbe der josephinischen

Ära. Es wurde 1785 von Kaiser Joseph II. als medizinisch-chirurgische

Militärakademie gegründet, um angehende Ärzte und Hebammen für den

zivilen und militärischen Bereich nach neuartigen Methoden auszubilden.

Das Josephinum beherbergt die weltberühmte anatomische

Wachsmodellsammlung, die Joseph II. in Florenz eigens für die neu

gegründete Akademie in Auftrag gab, sowie weitere Sammlungen mit

beeindruckenden Objekten, Büchern, Archivalien und Handschriften. Das

Josephinum ist das historische Eingangstor zur Medizinischen

Universität Wien und auch heute noch ein wichtiger Ort für Austausch,

Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Geschichte und Ethik in der

Medizin.

Die anatomischen Wachsmodelle aus Florenz im Josephinum

Joseph II. entdeckt 1769 auf einer Italienreise die Kunst des

Wachsmodellierens. Fasziniert von den anatomischen Modellen, die er

dort sieht, beschließt er, eine Sammlung für den anatomischen

Unterricht in seiner Akademie, dem Josephinum anfertigen zu lassen.

Rund 1.200 Modelle bestellt er beim Florentiner Museum La Specola, das

von seinem Bruder Leopold gegründet wurde. Für die Konzeption der

Modelle sind die Anatomen Felice Fontana und Paolo Mascagni

verantwortlich. Als Vorlagen dienen ihnen Leichen aus dem Krankenhaus

Santa Maria Nuova.

Ein Team um den Wachsbildhauer Clemente Susini fertigt die Modelle in

nur sechs Jahren Auf Maultieren überqueren die Modelle die Alpen und

erreichen nach einer beschwerlichen Reise Wien. Sie werden ab 1786 in

der Akademie ausgestellt.

Die Wachsmodelle sind zum besseren Verständnis mit kolorierten

Zeichnungen mit Darstellungen des jeweiligen anatomischen Präparates

und einer Erklärung komplettiert. Diese Blätter entstanden gemeinsam

mit den dazugehörigen Wachsmodellen. Für fast jedes einzelne der ca.

1.200 florentinischen Wachsmodelle, die Kaiser Joseph II. in Florenz in

Auftrag gab um seine neu gegründete militärisch-chirurgische Akademie

damit auszustatten gibt es eine korrespondierende Zeichnung die den

jeweiligen Körperteil darstellt. Zur Erklärung der Anatomie wurde mit

Zahlen, die in einem Raster angeordnet waren einzelne Beschreibungen in

deutscher und italienischer Sprache verfasst. Diese Beschreibungen

waren in den Schubladen unter den dazugehörigen Vitrinen der

Wachspräparate untergebracht und gaben den Zöglingen der Akademie und

Besuchern Orientierung, vergleichbar mit heutiger Darstellung in

3D-Wachsmodelle und Bilder.

Der Betrachter wird dabei auf eine Reise ins Innere des Körpers geführt

und sieht, was damals wie heute dem Auge verborgen ist. Mit den

Techniken der modernen Radiologie scheinen diese Bilder überholt. Was

uns erfreut, ist ihre Ausdruckskraft und Schönheit. Was wir bewundern,

ist die Kühnheit mit der uns aus vergangenen Zeiten die Kenntnis über

den menschlichen Körper in idealer Verbindung von Wissenschaft und

Kunst überliefert ist.

Das Herzstück der Sammlungen im Josephinum bilden die ursprünglichen

Bestände, die Joseph II. für die Gründung der Institution anschaffen

ließ. Die berühmte Sammlung anatomischer und geburtshilflicher

Wachsmodelle geht auf eine persönliche Initiative des Kaisers zurück.

Begeistert von den Wachsmodellen in La Specola in Florenz, die sein

Bruder der Großherzog der Toskana und spätere Kaiser Leopold II.

anfertigen hatte lassen, bestellte Joseph II. ebenso eine Sammlung für

die neu gegründete Akademie in Wien. Unter Aufsicht des Direktors

Felice Fontana und des Anatomen Paolo Mascagni wurde diese von 1784 bis

1788 in Florenz hergestellt und gelangt nach einem mühsamen Transport

über die Alpen schließlich nach Wien. Sie diente einerseits als

Anschauungsmaterial für den Unterricht, andererseits war sie bereits

damals für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Wachsmodelle sind heute

zum Großteil erhalten und werden in sieben Räumen in den originalen

Vitrinen aus Rosenholz und venezianischem Glas in ihrer historischen

Aufstellung präsentiert.

Wien und die Welt

Wien als Hauptstadt der Donaumonarchie ist durch Internationalität

geprägt. Die hiesige Medizinische Fakultät zeichnet sich durch

Pionierleistungen in der Forschung, der Lehre und der praktizierten

klinischen Medizin aus. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kommen

Studierende zunehmend nicht nur aus den habsburgischen Ländern, sondern

auch aus anderen Teilen Europas, den USA sowie Ägypten, Indien, Japan

und China nach Wien. Ab der Jahrhundertwende sind darunter auch immer

mehr Frauen. Das hier erworbene Wissen tragen sie weit über die Grenzen

Österreichs hinaus. Internationale Netzwerke entwickeln sich, diese

begünstigen länderüber greifende Reisen und Wissenstransfer. Nicht

immer ist diese Mobilität freiwillig. In manchen Phasen weichen

Mediziner:innen vor Diskriminierung und Unterdrückung nach Wien aus. Ab

1938 vertreibt das NS-Regime jüdische und politisch missliebige

Personen.

Netzwerke - Austausch -Wissenstransfer

Als Hauptstadt versorgt Wien das große Vielvölkerreich mit

medizinischem Personal. Hier treffen Forscher:innen und Studierende

verschiedenster Herkunft, Sprache, Tradition und Religion zusammen. Ab

Mitte des 19. Jahrhunderts kommen vermehrt auch nicht-europäische

Studierende nach Wien. Selbst der Erste Weltkrieg unterbricht diese

Internationalisierung nur kurzfristig und es kommt zu einem begrenzten

wissenschaftlichen Aufschwung in der Zwischenkriegszeit. Die

internationale Blütezeit weicht jedoch bald einer Herrschaft der

Wissenschaftsfeindlichkeit und Brutalität. Misstrauen und Bespitzelung

verdrängen internationale Offenheit. Unter dem NS-Regime werden mehr

als die Hälfte der Fakultätsmitglieder und ein großer Teil der

Mitarbeiter:innen und der Studierenden der Universität verwiesen.

Körperbilder

Seit Jahrtausenden beschäftigt sich der Mensch mit Bildern des eigenen

Körpers, die oft von Mythen und religiösen Vorstellungen geprägt sind.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Leichensektionen ab dem 14.

Jahrhundert etabliert sich in Europa ein neues, stärker empirisch

begründetes Körperbild. Die Anatomie fördert neue Erkenntnisse zutage.

Zudem ermöglicht die Entwicklung technischer Vorrichtungen ungeahnte

Einblicke in das Körperinnere. Mit der rasanten technologischen

Entwicklung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts können immer feinere

Einzelheiten des Aufbaus und der Funktionen des menschlichen Körpers

sichtbar gemacht werden. Die Labormedizin entwickelt immer neue

Parameter und Methoden zu deren Messung. Die Digitalisierung, die im

späten 20. Jahrhundert alle Lebensbereiche erfasst, führt auch im

Gesundheitsbereich zu einer explosionsartigen Entwicklung bei der

Erhebung, Sammlung und Speicherung von Daten.

Der nachgeahmte Körper

Präparate, Abgüsse und Modelle von menschlichen Körperteilen und ihren

Funktionen dienen zu Studien- und Forschungszwecken. Manche sind

originalgetreue Nachbildungen, andere stellen abstrahierte Modelle dar.

Sie zu erstellen, erfordert wissenschaftliche Kenntnisse, technisches

Können und künstlerische Fertigkeiten. Technologische Neuerungen

ermöglichen es, immer mehr Körperteile und ihre Funktionen immer besser

nachzuahmen und zu ersetzen. Viele Patient:innen profitieren davon, es

stellen sich aber auch Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen der

technischen Verbesserung des Menschen.

Mediceische Venus (Wachsmodell)

Das Highlight der Wachsmodellsammlung des Josephinums mit seinen fast

1200 Objekten sind zweifellos die Ganzkörperdarstellungen. Unter ihnen

sticht das Modell einer im vierten Monat schwangeren Frau besonders

hervor. Das Modell lässt sich öffnen und alle inneren Organe können

entnommen und einzeln betrachtet werden. Auchder Uterus und der darin

befindliche Fötus können entnommen werden und bieten einen

faszinierenden Blick auf die anatomischen Kenntnisse des späten 18.

Jahrhunderts.

Weibliches Ganzkörpermodell mit Lymphgefäßen des Halses, der inneren Organe, der Blase und Gebärmutter, 1785

Staat, Macht und Medizin

Zur Zeit der Aufklärung entdecken staatliche Akteure das Machtpotential

der Medizin. Ihre Erkenntnis, dass die Gesundheit der Bevölkerung

Militär und Wirtschaft beeinflusst, macht die Gesamtbevölkerung zur

Patientin des Staatsapparats, der immer mehr über ihren

Gesundheitszustand erfahren will. Die moderne Medizin soll die

Verbreitung von Krankheiten statistisch dokumentieren und mit einer

laufend erweiterten Gesundheitsversorgung den Kreislauf aus Armut,

Krankheit und frühem Tod brechen. Die Strukturen, die in diesem Prozess

entstehen, stärken wiederum die Macht des Staates. In diesem, auch vom

technologischen Fortschritt getriebenen Prozess entwickelt sich die

Medizin in neue Richtungen. Auf modernen Schlachtfeldern wird sie mit

neuen Verletzungen und der Entstellung ihrer Patienten konfrontiert.

Aus den biopolitischen Ansätzen der Aufklärung entwickeln sich im 20.

Jahrhundert auch Ideologien, die das Wissen der Medizin für grausame

Experimente und Massenmord anwenden. Das Erbe dieser Zeit und die stete

Abwägung verschiedener Interessen und Rechte sind Teil des bis heute

heftig diskutierten Themenkomplexes der Biopolitik.

Medizin und Gesellschaft

Das 19. Jahrhundert bringt enorme medizinische Fortschritte und

steigert das Ansehen des ärztlichen Standes. Riesige Krankenhäuser und

Kliniken werden nun gebaut und Ärzte, besonders jene an der

Universität, werden zu wohlhabenden Personen des öffentlichen Lebens.

Die bürgerliche Angst vor dem Spital, das früher der Armenversorgung

diente, verfliegt und es entsteht ein großer Markt für private

Dienstleister, die neueste Kuren und Therapien anpreisen. Gleichzeitig

tritt das Leid ärmerer Bevölkerungsschichten in den Fokus öffentlicher

Diskussion. Adel und Bürgertum überbieten sich mit Spenden an

Heilanstalten und Sanatorien. Auch die Ärzteschaft ist um

gesellschaftliche Repräsentation bemüht. Viele haben Kunstsammlungen

und Salons, und von offizieller Seite werden Büsten und Medaillen für

hervorragende Vertreter des Standes produziert. Hinter den Fassaden

stehen aber auch Neid und Missgunst an der Tagesordnung. Sie verhindern

wissenschaftliche Karrieren und konterkarieren den Fortschritt der

Medizin.

Modell des Wiener Allgemeinen Krankenhauses im Maßstab 1:288 - Oskar Hinterberger, Wien, 1940

Dieses Kartonmodell zeigt detailgetreu das Allgemeine Krankenhaus im

Jahr 1784. Trotz seiner Entstehungszeit weist es keine offensichtlichen

Bezüge zur NS-Zeit auf. Nur die Dachmarkierungen mit dem Schutzzeichen

des Roten Kreuzes verweisen auf den Krieg. Die 1938 im Innenraum schwer

beschädigte, aber nach außen intakte Synagoge (Hof 6) ist nicht als

solche erkennbar.

Giovanni Alessandro Brambilla

* 15. April 1728 in San Zenone al Po (IT), † 30. Juli 1800 in Padua (IT)

Brambilla stammt aus der Lombardei und beginnt 1752 ein Medizinstudium

in Padua. Er entwickelt ein besonderes Interesse für die Chirurgie und

ist im Siebenjährigen Krieg in einem österreichischen Regiment tätig.

Als erfolgreichen Militärchirurgen holt ihn der Thronfolger Joseph II.

als seinen Leibchirurgen nach Wien. Er begleitet Joseph auf zahlreichen

Reisen und ist Anfang der 1780er Jahre auch in größere Reformprojekte

eingebunden. Neben seinen Versuchen, die Militärchirurgie zu

vereinheitlichen, ist er die treibende Kraft bei der Gründung zweier

Institutionen in Wien: der militärischen Sanitätsschule (1781) und des

Josephinums.

Büste des Giovanni Alessandro Brambilla

Giovanni Alessandro Brambilla ist Gründungsdirektor des Josephinums und

ein entschiedener Verfechter chirurgischer Behandlungsmethoden. Unter

seiner Führung wird auch in Österreich die Chirurgie, die

traditionellerweise außerhalb der akademischen Medizin verortet war, zu

einem vollwertigen Teil der ärztlichen Ausbildung.

Die historische sogenannte Josephinische Bibliothek erhielt zur Zeit

der Gründung des Josephinums alles bis zu diesem Zeitpunkt

erschienenen, bedeutenden medizinischen und naturwissenschaftlichen

Werke. Mit mehr als 6.000 Bänden, die vor 1800 veröffentlicht wurden,

und etwa ebenso vielen Büchern aus dem 19. Jahrhundert, ist diese

Sammlung die größte Bibliothek historischer medizinischer Literatur im

deutschsprachigen Raum und eine der bedeutendsten Bibliotheken in

Europa. Heute sind zahlreiche weitere Sammlungen der Medizinischen

Universität Wien im Josephinum untergebracht, darunter umfassende

Instrumenten-, Bilder- und Archivaliensammlungen und Bibliotheken, die

die Geschichte der Medizin und den großen Beitrag der Wiener Schule der

Medizin zu deren Fortschritt dokumentieren.

Gerard van Swieten, Wien, 1760er Jahre

Maria Theresia als Kaiserin-Witwe - Portrait im Stile Joseph Hickels, Wien (?), um 1800

Mit Maria Theresia beginnt die enge Zusammenarbeit der Habsburger mit

ihren Ärzten. Die Regentin ist sich der Rückständigkeit des eigenen

Landes in medizinischen Fragen bewusst und holt internationale

Expertise nach Wien. Mit Van Swieten und De Haen kommen niederländische

Ärzte an ihren Hof, die Medizin nicht primär als starre Tradition

betrachten, sondern als am Krankenbett orientierte

Erfahrungswissenschaft. Der Medizinbetrieb und auch die Medizinische

Fakultät sollen nun nach diesen neuen Prinzipien ausgerichtet werden.

Die Regentin will der Skepsis der Bevölkerung entgegenwirken und selbst

ein Beispiel setzen. Ihre Kinder sind unter den ersten, die mit einem

neuen Verfahren gegen die Pocken immunisiert werden.

Institutionen der Wiener Medizin

Industrialisierung und Urbanisierung prägen Wien um 1900. Mit der Stadt

selbst wachsen auch die gesundheitlichen Probleme. Die katastrophale

Wohnsituation von großen Teilen der Bevölkerung ist Nährboden für

Krankheiten wie die Tuberkulose. Gleichzeitig bietet der medizinische

Fortschritt immer neue Möglichkeiten der Behandlung. Im Bürgertum

wächst das Vertrauen in die „Spitalsmedizin" und ein großer Markt für

private Dienstleister entsteht. Sowohl die öffentliche als auch die

private Gesundheitsversorgung wird um die Jahrhundertwende ausgebaut.

Lehre und Forschung

Das Ideal von objektiver, unabhängiger und allen zugänglicher Lehre und

Forschung gewinnt seit dem 18. Jahrhundert an den Universitäten an

Einfluss. Trotzdem bleiben Religion und Politik bestimmende Einflüsse

auf die Entwicklung der Wissenschaften. Die Frage, wer an der

Universität lehren oder lernen darf, ist zeitweilig Gegenstand heftiger

Auseinandersetzungen. Auch die Forschung selbst ist ständiger

Veränderung unterworfen. Neue Erkenntnisse bringen alte Sicherheiten

ins Wanken, lassen Fächer entstehen und wieder verschwinden und

eröffnen neue Perspektiven auf scheinbar vertraute Themen. Immer im

Fluss und ständig hinterfragt ist medizinische Wissenschaft nie bloße

Theorie. Man kann sie hören, sehen und anfassen. Die tiefgreifenden

Fragen, die sie an das Objekt ihrer Forschung - den Menschen - stellt,

werden auch in Zukunft neue Blickwinkel und Kontroversen eröffnen.

Krankheit und Gesundheit

Krankheiten werden von zahlreichen Faktoren hervorgerufen und immer

individuell empfunden. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird es zu

nehmend üblich, krankhafte Abweichungen an der Leiche zu untersuchen

und mit den klinischen Befunden in Beziehung zu setzen. Ein

medizinisches Verständnis von Ort, Ursache und Wirkung prägen das

Konzept des Krankheitsprozesses. Die Pathologie entwickelt sich zu

einer eigenständigen Disziplin. Sie wird im Laufe des 19. Jahrhunderts

zu einer der wichtigsten Säulen der Medizin. Das naturwissenschaftliche

Denken, der enorme Wissenszuwachs und der technische Fortschritt führen

zu modernen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, welche die

Grundlage der gegenwärtigen Medizin bilden.

Das Josephinum, eine unverwechselbare bauliche Ikone, ist das

historische Eingangstor zur Wiener Medizin. Es wurde 1785 von Joseph

II. im Rahmen seiner radikalen Reformen zur akademischen Ausbildung der

Militärärzte und Chirurgen gegründet und von Isidore Canevale als

herausragendes Bauwerk der Aufklärung erbaut. Es beherbergt die

international bedeutenden und einzigartigen Sammlungen der

Medizinischen Universität Wien und präsentiert sie auf zwei Ebenen.

Wesentliche Sammlungsbestände, wie die anatomischen Wachsmodelle aus

dem Jahr 1785, die Person Josephs II., die Geschichte des Josephinums

als radikale Idee der Aufklärung, die Erste und Zweite Wiener

Medizinische Schule mit Verweisen bis zur heutigen Hightech-Medizin und

die Wiener Medizinische Fakultät 1938-1945 werden in dieser permanenten

Ausstellung unter zeitgemäßer Schwerpunktsetzung gezeigt.

Das Josephinum dient heute als Plattform für Kontakt und Austausch mit

Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern. Eine wesentliche Aufgabe ist

es, das kulturelle Erbe zu sichern, zu erschließen und zugänglich zu

machen, sowie Dokumente und Objekte zu übernehmen um die Sammlungen zu

erweitern.

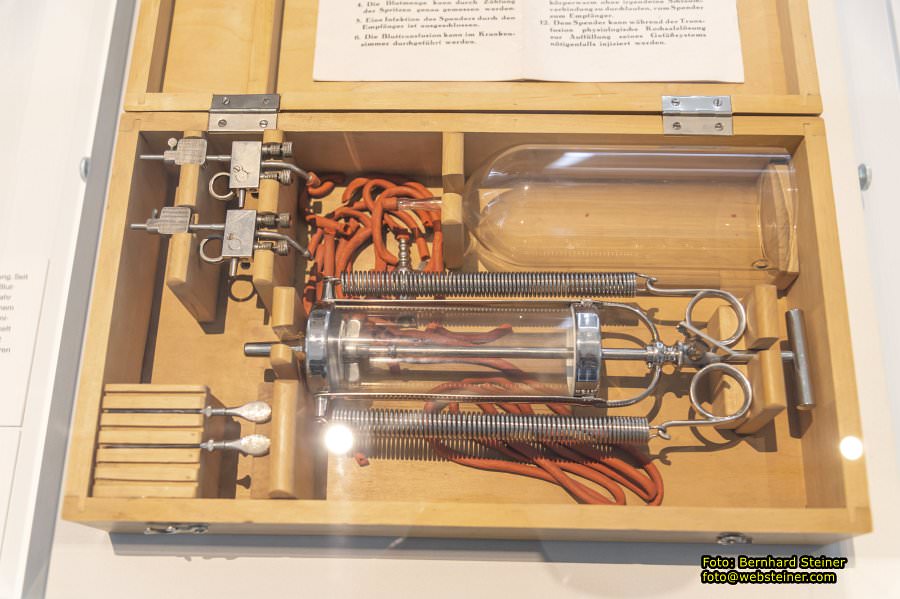

Apparat zur Bluttransfusion nach Reinhold Boller, Carl Reiner GmbH Wien, 1932

Das Gerät ist eine Wiener Entwicklung. Seit der revolutionären

Entdeckung der Blutgruppen durch Karl Landsteiner im Jahr 1901 werden

Bluttransfusionen zu einem immer wichtigeren Bestandteil der klinischen

Praxis. Als dieses Gerät entwickelt wird, hat Landsteiner Österreich

längst verlassen, um in New York unter besseren Bedingungen forschen zu

können.

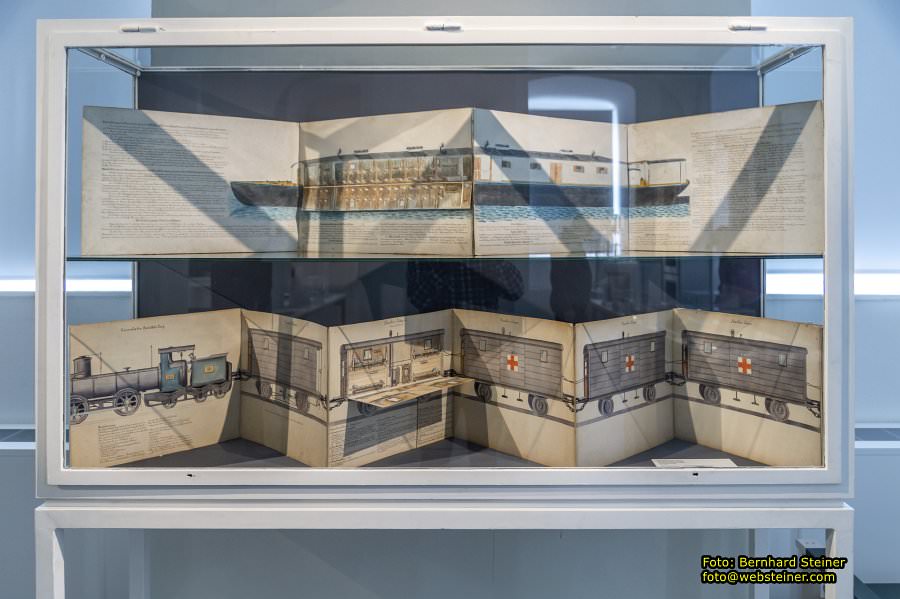

Darstellung eines Sanitäts-Eisenbahnzugs und eines Krankentransportschiffes mit Einrichtung, Um 1870

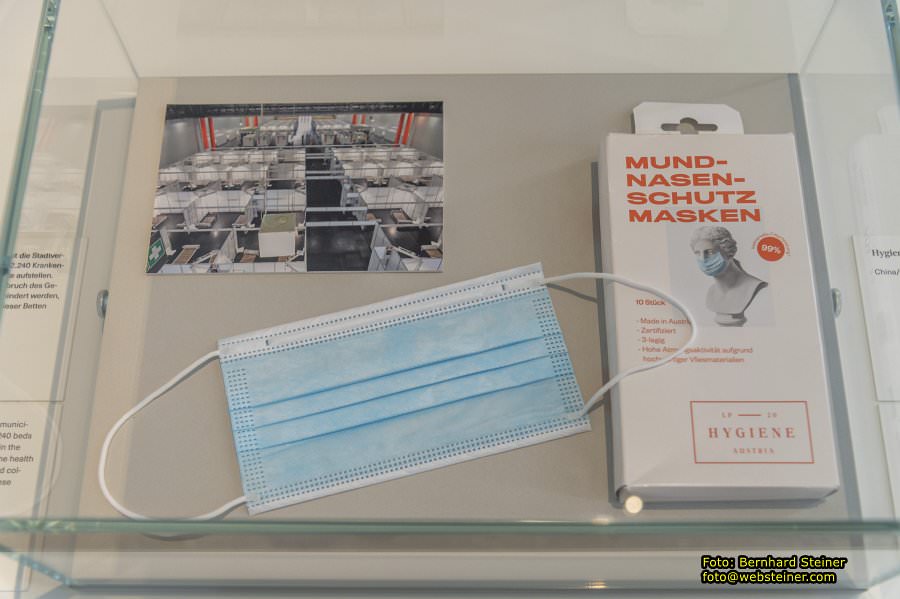

Hygiene Austria-Masken, China/Österreich, 2021/22

Masken sind in der Covid-19-Krise bald allgegenwärtig und werden zum

Verkaufsschlager. Die Möglichkeit rascher Profite führt zu manchem

Skandal. Im März 2021 fliegt bei Hygiene Austria ein massiver

Etikettenschwindel auf: „Made in China" wurde kurzerhand zu „Made in

Austria".

Notbetten in der Messe Wien, Foto: C. Jobst/PID Wien, 17. März 2020

Als Vorsorgemaßnahme lässt die Stadtverwaltung in der Messe Wien 2.240

Krankenbetten für Covid-19-Erkrankte aufstellen. Der befürchtete

Zusammenbruch des Gesundheitssystems kann verhindert werden, sodass nur

ein kleiner Teil dieser Betten tatsächlich belegt wird.

Die Choleraepidemie 1873

im 1. Wiener Gemeindebezirk von Anton Drasche Wien, Artaria & Co., 1874

Auf dieser Karte verzeichnet der Epidemiologe Drasche die

Erkrankungsfälle der Choleraepidemie von 1873. Damit lässt sich die

Verbreitung verunreinigten Wassers im 1. Bezirk erkennen. Die Eröffnung

der I. Wiener Hochquellenleitung im selben Jahr hemmt die Verbreitung

der Cholera entscheidend.

Die international bedeutenden und einzigartigen Sammlungen der

Medizinischen Universität Wien präsentieren sich auf zwei Ebenen.

Wesentliche Sammlungsbestände, wie die anatomischen Wachsmodelle, die

Person Josephs II, die Geschichte des Josephinums als radikale Idee der

Aufklärung, die Erste und Zweite Wiener Medizinische Schule mit

Verweisen bis zur heutigen Hightech-Medizin und die Wiener Medizinische

Fakultät 1938-1945 werden in dieser permanenten Ausstellung unter

zeitgemäßer Schwerpunktsetzung gezeigt.

Physiologische Objekte 1855-1932

Ernst Wertheim bei einer gynäkologischen Operation - John Quincy Adams Wien, 1907

Wertheim operiert eine durch Myome vergrößerte Gebärmutter. Ihm

assistieren Wilhelm Weibel (links), Theodor Micholitsch (rechts, mit

Vollbart) und der Narkotiseur Bartuschofsky. Weder der Name der

Patientin noch der instrumentierenden OP-Schwester ist überliefert. Die

Ordenstracht verweist auf die Barmherzigen Schwestern vom heiligen

Vinzenz von Paul. Als das Gemälde 1909 im Wiener Künstlerhaus

ausgestellt wird, entwickelt sich eine Diskussion über die

künstlerische Darstellbarkeit und Präsentation einer solchen Operation.

„Warum denn nicht?", antwortet Wertheim, das Publikum soll uns bei der

Arbeit sehen; es soll eine Vorstellung davon bekommen, wie solche Dinge

beiläufig vor sich gehen. Nur kein Geheimnisvoll-Tun in ärztlichen

Dingen!"

Büsten von Kriegsversehrten, Lublin (PL), 1914-1918

Im Lazarett Lublin dokumentiert Juljan Zilz die Verletzungen seiner

Patienten in Form von Gipsbüsten. Sie sind ein wichtiges Zeugnis für

das vom Krieg verursachte Leid sowie für die Möglichkeiten der

damaligen Kieferchirurgie, aus der die plastische Chirurgie hervorgeht.

Biopolitik der Gegenwart

Das Wort „Volkskörper" ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, aber

ein staatliches Interesse an der Gesundheit der Bevölkerung besteht

weiter. Statistische Erhebungen zur allgemeinen Konstitution und die

Dokumentation verschiedener Krankheiten sind die Grundlage für

präventive Maßnahmen und Aufklärung. Die engmaschige Kontrolle der

medizinischen Versorgung, aber auch der Bevölkerung haben die

Lebenserwartung massiv gesteigert. Doch durch unvorhergesehene

Ereignisse, aber auch mit jeder Innovation kommen neue Fragen in diesem

komplexen Themenfeld auf. Die Debatten der Biopolitik werden deshalb

auch die kommenden Jahrzehnte prägen.

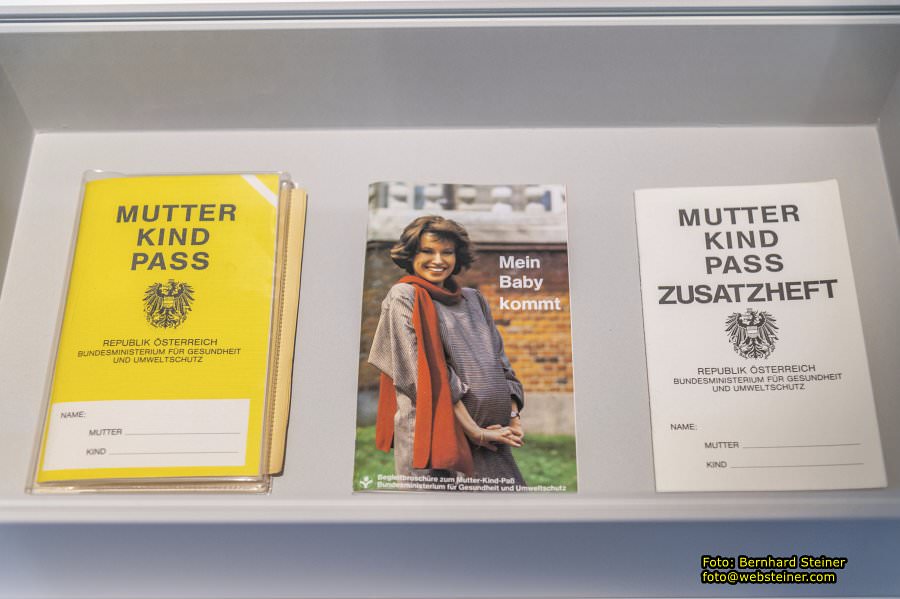

Mutter-Kind-Pass, Wien, 1987

Bis in die 1970er Jahre herrscht in Österreich im Vergleich zu anderen

Industrieländern eine besonders hohe Säuglingssterblichkeit. Mit der

Einführung des Mutter-Kind-Passes, in dem Untersuchungen sowohl der

werdenden Mutter als auch des Kindes festgeschrieben sind, gelingt eine

massive Senkung.

Ursprünge der Biopolitik

Lange ist die Seuchenbekämpfung die einzige staatlich organisierte

gesundheitspolitische Aktivität. Im 18. Jahrhundert kommen auch andere

Krankheiten und Fragen der Reproduktion ins Blickfeld der Obrigkeit.

Das Interesse des Staates an Medizin und dem Zustand der Bevölkerung

nimmt nun rapide zu. Immer mehr Informationen werden von öffentlichen

Stellen gesammelt, Gesundheitsberufe reguliert und die medizinische

Versorgung ausgebaut. Mit Anreizen und Information, manchmal aber auch

mit Androhung von Strafen wird versucht, auf die Bevölkerung

einzuwirken. Die Wissenschaften und ihre Erkenntnisse sind hier ein

treibender Faktor, aber moralische und medizinische Vorstellungen

verschwimmen oftmals ineinander.

Sigmund Freud - Hans Frank, Wien, vermutlich zwischen 1920 und 1930

Dieses Portrait Sigmund Freuds ist heute wenig bekannt. Seine

Geschichte steht für eine komplexe Vergangenheit und deren

Nachwirkungen. Denn während Freud Wien 1938 verlassen muss und wenig

später im Londoner Exil stirbt, beginnt für den Künstler Hans Frank

eine Zeit der Erfolge. Im Nationalsozialismus wird der Portrait-und

Landschaftsmaler von vielen Seiten gefördert und erhält zahlreiche

Auszeichnungen, wie den Kriehuber-Preis und den Ehrenpreis der Stadt

Wien (beide 1944). Nach 1945 verschwindet sein Name aus der

Öffentlichkeit. Einzig sein Freud-Portrait wird zu Werbezwecken genutzt.

Medizin und Gedächtnis

Geschichte ist das Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und

wird immer wieder neu erzählt. Historische Objekte - wie jene in den

Sammlungen des Josephinums - sind ein Rohstoff für diese Prozesse. Sie

wurden aus unterschiedlichen Gründen gesammelt: um den Ruhm einzelner

Mediziner:innen zu bewahren, um große Forschungsergebnisse zu feiern

oder Auseinandersetzungen zu dokumentieren. Einzelne Stücke landen auch

zufällig in den Sammlungen, sind Teile von Nachlässen oder Funde von

Sammler:innen mit speziellen Interessen. Zahlreiche andere Objekte

wurden nicht bewahrt aus Missgunst, aufgrund von Vorurteilen oder weil

sie in der Vergangenheit schlicht für unwichtig gehalten wurden. Die

Sammlungsbestände eines Museums und ihre Lücken eröffnen damit auch

neue Perspektiven auf die Vergangenheit. Ihre kritische Betrachtung

gibt gleichzeitig Einblicke in die gegenwärtige Gesellschaft und ist

die Grundlage für das weitere aktive Sammeln des Hauses.

Portraits 1850-1950

Diese Portraits von Vertreter:innen der Wiener Medizin sind Ausdruck

aktiv inszenierter Erinnerung. Teilweise von berühmten Künstler:innen

gemalt, sind sie auch von kunstgeschichtlicher Relevanz und

dokumentieren eine Epoche bürgerlicher Selbstrepräsentation aus der

Zeit von 1850 bis 1950.

Verehrung und Missgunst

Im 19. Jahrhundert organisiert sich die Ärzteschaft zunehmend in

wissenschaftlichen und standespolitischen Vereinigungen. Preise,

Geschenke und Erinnerungsmedaillen aus dieser Zeit verweisen auf

Praktiken gesellschaftlicher Anerkennung, manchmal sogar Verehrung.

Berühmte Ärzte erhalten Geschenke und werden in Büsten und Gemälden

verewigt. Die Kehrseite bilden Konkurrenz, Neid und Intrigen nicht

selten motiviert durch Antisemitismus, Misogynie und sonstige

Ressentiments. Diese richten sich oft gerade gegen die erfolgreichsten

Kolleg:innen und behindern so manche Innovation.

Kunst, Literatur und andere Leidenschaften

Viele Mediziner gehen um 1900 auch Tätigkeiten in anderen Bereichen

nach. Manche schreiben Bücher und Theaterstücke, andere sind als

Sammler und Kunstexperten aktiv. Die Beschäftigung mit den schönen

Künsten gilt als Statussymbol. Wer selbst kein Literat oder Mäzen ist,

kann im kunstaffinen frühen 20. Jahrhundert auch Nachdrucke berühmter

Kunstwerke im Katalog bestellen. Doch nicht nur in der Kunst sind Ärzte

tätig, manche widmen sich auch technologischen Innovationen. Sie lassen

sich in den gefragtesten Fotostudios ablichten, gehören zu den ersten

Autofahrern und einer ist auch ein Pionier der Luftfahrt.

Studierendenobjekte

Wem und auf welche Art medizinisches Wissen weitergegeben werden soll,

ist um 1900 eine heiß diskutierte Frage. Das umstrittene Frauenstudium,

praxisorientierte Zugänge, aber auch neue Kunstrichtungen beeinflussen

den Universitätsbetrieb. Medizinisches Wissen wird auch durch

vielfältige Artefakte vermittelt, die den Alltag der Studierenden

prägen und in manchen Fällen auch widerspiegeln.

Reliefs bedeutender Ärzte 1850-1930

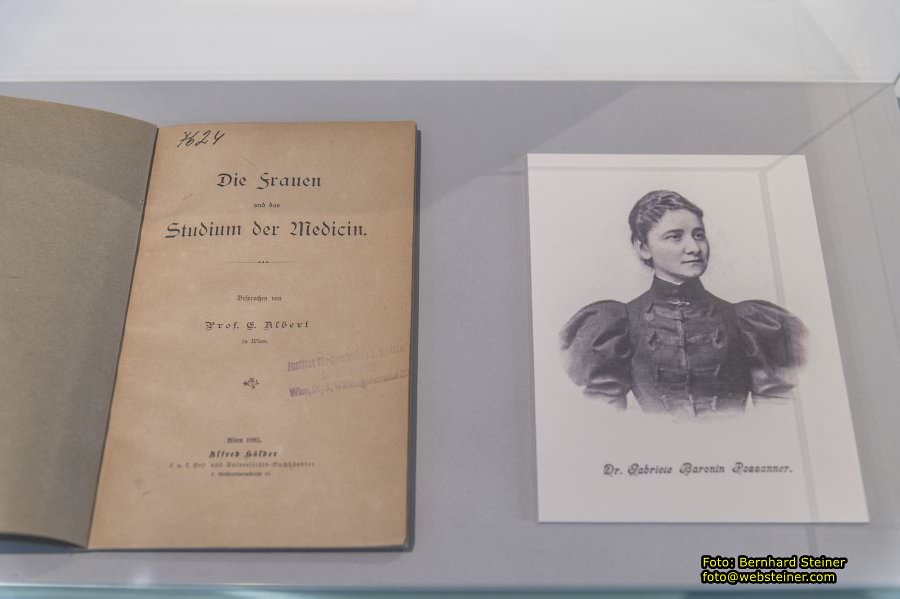

Eduard Albert

* 20. Januar 1841 in Senftenberg/Žamberk (CZ), † 26. September 1900 in Senftenberg/Žamberk (CZ)

Der in Böhmen geborene Chirurg ist Vorreiter der Antiseptik und

Leibarzt bei Hof. Er fördert als Mäzen, Lyriker und Übersetzer die

Künste ebenso wie die tschechische Sprache. Im letzten Jahrzehnt des

19. Jahrhunderts wird er jedoch durch seine Streitschrift gegen das

Frauenstudium zur umstrittenen Figur. Darin schreibt er über die

angebliche mangelnde geistige Schaffenskraft der Frauen und deren

„physische und psychische Untauglichkeit" für das Medizinstudium.

Gabriele Possanner

* 27. Jänner 1860 in Budapest, † 14. März 1940 in Wien

Possanner maturiert 1887 am Akademischen Gymnasium in Wien. Als Frau

ist sie zu keinem Universitätsstudium in der Donaumonarchie berechtigt,

daher studiert sie von 1888 bis 1893 in Genf und Zürich Medizin. Nach

ihrer Promotion 1894 kehrt sie nach Wien zurück. Durch kaiserliche

Erlaubnis und nachdem sie alle theoretischen und praktischen Prüfungen

des Medizinstudiums in Wien nochmals ablegt, promoviert Possanner am 2.

April 1897 als erste Medizinerin Österreichs an der Wiener Universität.

Noch im selben Jahr eröffnet sie eine Praxis, wird erstes weibliches

Mitglied der Wiener Ärztekammer und 1928 Medizinalrätin. Durch ihren

unermüdlichen Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen trägt

Possanner wesentlich zur Öffnung des Medizinstudiums in Österreich bei.

Eduard Albert, Die Frauen und das Studium der Medizin Wien, Alfred Hölder, 1895

Portrait von Gabriele Possanner, der ersten in Wien promovierten Ärztin Wien, 1897

Die Öffnung des Medizinstudiums für Frauen ist um 1900 eine

leidenschaftlich diskutierte Frage. In der öffentlichen Debatte nimmt

der Chirurg Albert eine radikale Position ein. Er ist der „tiefste[n]

Überzeugung, dass sich der Arztberuf nicht für Frauen eignet". Allen

Widerständen zum Trotz gelingt es Gabriele Possanner 1897 ihr in der

Schweiz abgelegtes Medizinstudium nostrifizieren zu lassen und eine

eigene Praxis in Wien zu eröffnen.

Lehre und Forschung

Das Ideal von objektiver, unabhängiger und allen zugänglicher Lehre und

Forschung gewinnt seit dem 18. Jahrhundert an den Universitäten an

Einfluss. Trotzdem bleiben Religion und Politik bestimmende Einflüsse

auf die Entwicklung der Wissenschaften. Die Frage, wer an der

Universität lehren oder lernen darf, ist zeitweilig Gegenstand heftiger

Auseinandersetzungen. Auch die Forschung selbst ist ständiger

Veränderung unterworfen. Neue Erkenntnisse bringen alte Sicherheiten

ins Wanken, lassen Fächer entstehen und wieder verschwinden und

eröffnen neue Perspektiven auf scheinbar vertraute Themen. Immer im

Fluss und ständig hinterfragt ist medizinische Wissenschaft nie bloße

Theorie. Man kann sie hören, sehen und anfassen. Die tiefgreifenden

Fragen, die sie an das Objekt ihrer Forschung - den Menschen - stellt,

werden auch in Zukunft neue Blickwinkel und Kontroversen eröffnen.

Carl Rokitansky - Gipsbüste von Viktor Oskar Tilgner, Wien, 1874

Rokitanskys Forschungsort ist der Obduktionssaal. Durch die

Klassifizierung von krankhaften Erscheinungen am Leichnam und die

Zuordnung zu den Symptomen der Patient:innen schafft er ein

übersichtliches System für die Diagnose. Er entwickelt ein

medizinisches Verständnis von Ursache und Wirkung und gilt als

Begründer der modernen Pathologie.

Hervorgegangen ist das Josephinum aus einer medizinisch-chirurgischen

Schule, die Joseph 1781 auf Veranlassung Brambillas im Militärhospital

zu Gumpendorf errichten ließ. Brambilla fungierte bis 1795 als Direktor

des Collegiums. Am 3. Februar 1786 wurde die Akademie allen übrigen

Fakultäten gleichgestellt und erhielt das Recht, Doktoren und Magister

der Medizin und Wundarznei zu graduieren. Für die Akademie wurde in der

damaligen Alservorstadt, im heutigen 9. Wiener Gemeindebezirk, in der

heutigen Währinger Straße 25, 1783 bis 1785 ein Neubau nach Plänen von

Isidor Marcellus Amandus Canevale errichtet.