web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Kapfenberg

mit Burg Oberkapfenberg, Juli 2024

Kapfenberg ist mit etwa 22.000 Einwohnern die

drittgrößte Stadt im österreichischen Bundesland Steiermark und liegt

zwischen Kindberg und Bruck an der Mur am Fluss Mürz im Mürztal.

Bekannt wurde die im Jahr 1145 zum ersten Mal urkundlich erwähnte Stadt

vor allem durch die ansässige Stahlindustrie. Die Burg Oberkapfenberg

oberhalb von Kapfenberg ist Teil der 1145 erstmals erwähnten Burg

Kapfenberg, die im 13. Jahrhundert von den Grafen von Stubenberg als

Wohn- und Verwaltungssitz erbaut und um 1550 zur Renaissance-Festung

umgebaut wurde.

Peter Rosegger Denkmal - Dieses Denkmal befindet sich abseits der

traditionellen Orte Krieglach und Mürzzuschlag in Kapfenberg am Fuße

der Burg Oberkapfenberg

Der sogenannte Waldschulmeisterbrunnen, ein Denkmal zu Ehren von Peter

Rosegger, wurde von Hans Brandstetter geschaffen und am 21. Juli 1908

eingeweiht. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums wurde die Bronzeskulptur

umfassend restauriert.

Der heute noch erkennbare Straßenplatz an der Rückseite des Rathauses

bildete den Marktplatz der ersten Siedlung, die um 1130 von den Herren

von Stubenberg angelegt worden war. Bis etwa 1930 stand hier ein

öffentlicher Brunnen. Die Durchzugsstraße führte, von der oberen

Mürzbrücke kommend, durch die Wiener Straße, weiter über diesen

Marktplatz durch die jetzige 12.-Februar-Straße (früher Rüsthausgasse),

sowie in deren Verlängerung über die untere Brücke, die damals etwa an

der Stelle der heuti-gen Fußgängerbrücke lag. Um 1740 waren in der

12.-Februar-Straße folgende Handwerker ansässig: Schuster (Nr. 2),

Bohrerschmied (Nr. 4), Baader (Nr. 6 und 8), Tischler (Nr. 10, später

Gasthaus "Sandwirth").

Rathaus / Stadtamt

Um 1130 angelegt, ist der ehemalige Meierhof der Herren von Stubenberg

das älteste Gebäude in der Altstadt. Nach der Aufteilung der

stubenbergischen Besitzungen in die Herrschaften Ober- und

Unterkapfenberg im Jahr 1650 wurde die Gebäudeanlage mit U-förmigem

Grundriss und mächtigem Walmdach zum Schloss Unterkapfenberg ausgebaut.

Vielfach um- und nach Bränden wieder aufgebaut, zeigt das Rathaus heute

eine klassizistische Fassade, die um 1840 gestaltet wurde. Innerhalb

der Dachtraufe dieses stubenbergischen Freihauses galt nur der

Richtspruch der Herren von Stubenberg. Straftäter, die sich in diesen

(bis 1934) mit Ketten gekennzeichneten Bereich flüchteten, entzogen

sich dem Einfluss des Marktrichters. 1808 verkaufte Graf Stubenberg die

Herrschaft Unterkapfenberg mit dem Schloss sowie allen Gütern und

Rechten an den Hammerherrn Franz Michael Schragl, der sie 1813 an

Michael Göschl abtrat. 1909 erwarb die Marktgemeinde Kapfenberg das

Gebäude und baute es nach dem Entwurf von Arch. Prof. Johann Wist zum

Rathaus um. Am 25. März 1911 fand die erste Sitzung des Gemeinderats im

neuen Ratsaal statt.

Koloman-Wallisch-Platz /Hauptplatz

Um 1240 wurde der zentrale Platz im Zuge einer planmäßigen Erweiterung

der seit 1130 gewachsenen Siedlung angelegt. Die Grundmauern der Häuser

reichen in diese Zeit zurück. Die oberen Geschoße stammen meist aus dem

16. Jhdt, erfuhren aber nach dem großen Marktbrand im Jahr 1814 weitere

Veränderungen. Der Marktbrunnen befand sich bis etwa 1930 im westlichen

Teil des Platzes. Von 1738 bis 1947 stand vor dem Haus Nr. 8 eine

Pestsäule. Im 20. Jhdt führte der Durchzugsverkehr diagonal über den

Platz bis 1992 die Fußgängerzone eingerichtet wurde. 1935 erhielt der

Hauptplatz den Namen „Dr.-Dollfuß-Platz", am 9. Mai 1938 wurde er in

„Adolf-Hitler-Platz" umbenannt und seit dem 20. März 1946 trägt er den

Namen „Koloman-Wallisch-Platz".

Koloman Wallisch (1889-1934)

Als sozialdemokratischer Parteisekretär und ehem. Landtags- und

Nationalratsabgeordneter hatte er am 12. Februar 1934 auf Bitten seiner

Parteigenossen im Aufstand gegen die Dollfußdiktatur die Führung der

Kampfhandlungen in Bruck/Mur und Kapfenberg übernommen. Am 18. Februar

1934 wurde er dafür im Landesgericht Leoben standrechtlich hingerichtet.

Nr. 3: Willbacher-Hof

Ehem. Gasthof „Zum goldenen Engel". Das Einfahrtstor führt in den

geräumigen Innenhof mit zweigeschossigen Arkaden (Renaissance um 1580),

an der Brüstung Sgraffitoverzierungen.

Nr. 5: Wukitschewitsch-Haus

Ehem. Gasthof "Elefantenwirth". Das Steinquaderportal in der Grazer

Straße ist mit „1700" datiert. Seit Anfang des 20. Jhdts befindet sich

hier eine Bäckerei. 1992 wurde das Haus nach Vorlagen des aus

Kapfenberg stammenden Malers Helmut Kand bemalt.

Nr. 7: Zwittnig-Haus

Im 18. und 19. Jhdt war hier eine "bürgerliche Behausung mit realer

chyrurgischer Gerechtsame" vermerkt. Ein Rundbogenportal aus Sandstein

und eine Balkendecke aus 1638 sind erhalten.

Nr. 8: Pötsch-Haus

Im Jahr 1803 wurde „das Reale Krämerjus" (Handelsberechtigung) hierher

übertragen. Der klassizistischen Fassade ist ein Flacherker vorgebaut,

im Giebel in zwei Stuckreliefs, Neptun und Merkur. Im Hof ist eine

Arkade aus dem 16. Jhdt erhalten.

Altes Rathaus

Im Kern stammt der vierachsige Bau aus der Zeit der Markterweiterung um

1240. Die heutige stuckierte Rundgiebelfassade ist in barocker

Tradition gehalten. 1602 kaufte Hans Pölchinger, Wirt in Seiz, das

"Haus am Platz, darauf die Uhr steht". Im Turm befand sich die

Marktuhr, deren genaue Zeitanzeige und das Aufziehen schon im 16.

Jahrhundert zu den Pflichten des märktischen Schulwartes gehörten. 1604

überließ Pölchinger dieses Haus für 300 Gulden der Bürgerschaft des

Rates „damit man gemeines Marckhts gehörige Sachen, Wehren und

briefliche Urkhundten darynnen in Verwahrung behalten mag". Die älteste

Darstellung des Hauses zeigt es um 1680 mit einem hohen Turm und

Zwiebelhelm. 1814, beim großen Marktbrand, wurde der Turm zerstört und

mit ihm die darin befindlichen Urkunden des Marktes. Bis 1911 diente

dieses Gebäude als Rathaus, danach wurden im Erdgeschoss Geschäfte

untergebracht und große Auslagenfenster ausgebrochen. Mit der

Renovierung 1987 wurde die Fassade wieder zum Stil des Gebäudes passend

rückgebaut.

Wappen der Stadt

Am 15. Dezember 1639 verlieh Kaiser Ferdinand III. auf Bitten des

Marktherrn, Wolff, Herr von Stubenberg, dem Markt Kapfenberg ein Wappen

mit folgender Beschreibung:

In einem blauen Schild steht über

fließendem Wasser eine gewölbte Steinbrücke, auf deren Mitte das

Wappentier, ein goldener Löwe mit rot ausgeschlagener Zunge steht.

Dieser trägt eine Königskrone und hält in den Pranken das Wappen des

Hauses Stubenberg, einen silbernen Anker. Durch den Ring des Ankers ist

ein goldfarbener Zopf gezogen.

Der Zopf weist auf die Mitgliedschaft der Herren von Stubenberg in der

„Ritterlichen Gesellschaft vom Zopfe" hin. Das Volk hat um diesen Zopf

eine romantische Sage mit Agnes von Pernegg und Wulfing von Stubenberg

gedichtet.

MARTIN KARLIK "Straßenmusikant" 2014

Romantica über die Mur

Werbetestimonial vor dem Dieselkino

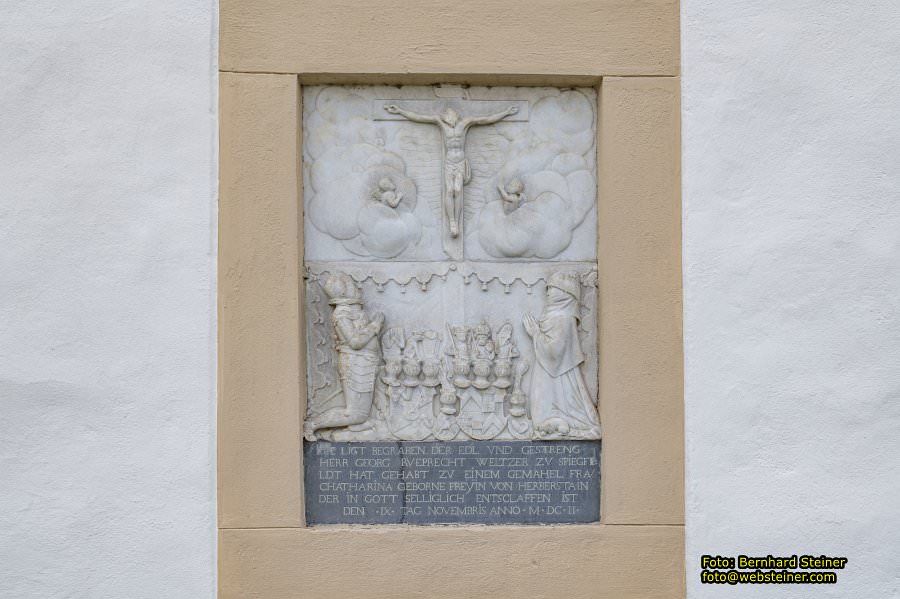

Röm.-kath. Pfarre Kapfenberg - St. Oswald

Erste urkundliche Erwähnung: 1330

Pfarrkirche: 1374

heute sichtbar: gotischer Bau (Stützpfeiler) aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts

großzügiger Umbau (1752-55), Innenausstattung: Veit Königer (1770-1780)

letzte Renovierung: ab 2003

Turm: 1710: Barocke Haube; 1834: Blitzschlag; seither: jetziges Aussehen

Glocken: 4 stählerne Glocken aus den Jahren 1916-23 (Fa. Böhler)

Die Pfarrkirche Kapfenberg-St. Oswald steht in der Stadt Kapfenberg im

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark. Die zu Ehren des heiligen

Oswald geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat

Bruck an der Mur in der Diözese Graz-Seckau.

Das Altarbild am Hochaltar, gezeichnet von J. V. Hauckh, zeigt den hl.

Oswald; die Statuen des hl. Florian und des hl. Donatus sind nach der

Art des Jakob Peyer gefertigt.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der

spätgotische Sakralbau im Jahr 1330, die Pfarre wurde 1374 errichtet.

Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche mit heute noch

erkennbaren Teilen in gotischem Stil erweitert. Das Sternrippengewölbe

des Chors ruht auf Konsolen; es hat runde Schlusssteine mit einem

Wappen der Familie Stubenberg. Die Oratoriumsloge ist im Stil des

Rokoko gestaltet. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, von 1752 bis 1755,

kam es zu einem Umbau im Stil des Barock. Der dreigeschossige Turm

stammt aus dem Jahr 1710 und trug ursprünglich eine barocke Haube,

bevor diese 1834 durch einen Blitzschlag zerstört und durch den

gegenwärtigen Spitzhelm ersetzt wurde. Die Glasfenster stammen aus den

Jahren 1912 und 1953.

Die Orgel aus dem Jahr 2015 baute die slowenische Orglarska Delavnica mit 22 Registern im historischen Gehäuse von 1776.

Die mit reicher Rokoko-Dekoration verzierte Orgel wurde um 1770 gebaut.

Der gotische Taufstein hat einen Rokoko-Aufsatz, die Kirchenbänke

stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die

Kreuzwegstationen schuf 1974 Otto Daringer.

Sämtliche Altäre und Statuen im Kircheninnenraum sind im Stil des

Rokoko (18. Jahrhundert) gehalten und stammen wahrscheinlich zum

Großteil aus der Hand des in Graz lebenden Südtiroler Bildhauers Veit

Königer, besonders jene Figuren der Seitenaltäre und das „Heilige Grab“.

Der zweijochige Chor der Pfarrkirche, der Westturm mit Spitzhelm und

einige ihrer Portale sind vom Stil der Spätgotik geprägt. Das

dreischiffige Langhaus wurde hingegen barockisiert und die Kirche von

1752 bis 1755 insgesamt barock erweitert. Die gute Rokokoeinrichtung

stammt aus der Zeit nach 1770. Das Gebäude wurde im Jahr 2018 umfassend

saniert.

Mariensäule / Pestsäule

1738 errichtet auf dem Platz vor dem Rathaus im Auftrag des Rates zu

Kapfenberg als Erinnerung an die Errettung vor der Pest, Säule mit

Statuen geschaffen vom Grazer Barockbildhauer Johann Matthias Leitner

und dem Steinmetz Andreas Zeller

1947 aus verkehrstechnischen Gründen am Hauptplatz abgetragen

1968-1972 hier bei der Stadtpfarrkirche St. Oswald originalgetreu in

Kopie aus Kunststein wieder aufgestellt, stark beschädigte Originale

aus Aflenzer Kalksandstein verschollen

Figuren von links nach rechts:

Hl. Florian - Schutzpatron gegen Feuer

Hl. Sebastian - Schutzpatron der Sterbenden

Hl. Rochus - Schutzpatron gegen die Pest

Hl. Johannes Nepomuk - Schutzpatron gegen Überschwemmungen

Oben in der Mitte: Maria, die Gottesmutter mit dem Jesukind

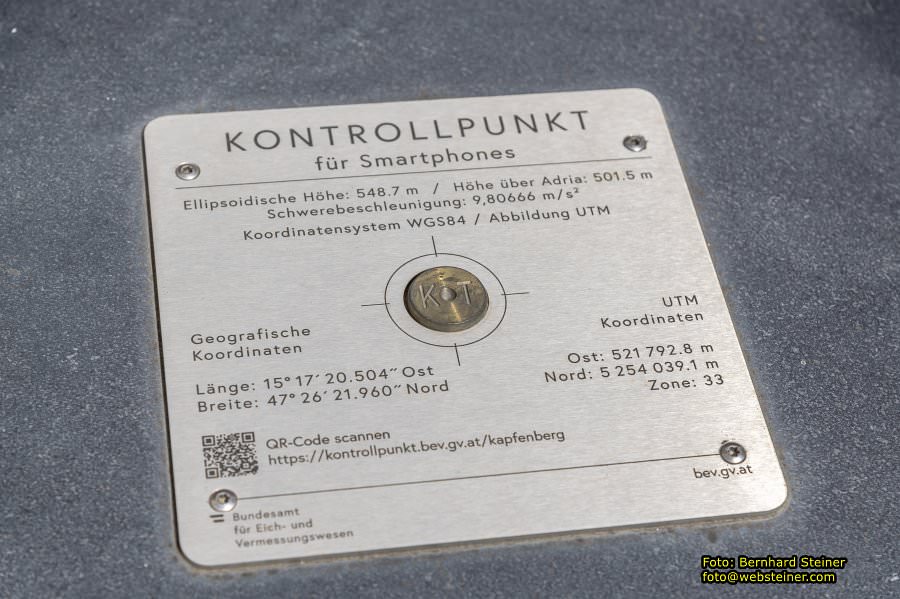

Kontrollpunkt für Smartphones

Ehem. Freihaus Stubenberg/Stadtamt, Koloman-Wallisch-Platz 1

Der Grundstein des ehemaligen Meierhofes der Stubenberger wurde um 1130

angelegt. Heute das älteste erhalten gebliebene Gebäude der Altstadt.

Der zweigeschoßige Bau ist im Grundriss u-förmig und mit einem Walmdach

versehen. Ab 1650 wurde das Haus zum Schloss Unterkapfenberg

umgestaltet und nach Bränden mehrmals wieder auf- und umgebaut. Die

Innentreppe stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Fassade wurde 1840 im

klassizistischen Stil gestaltet. 1808 verkauften die Stubenberger das

Gebäude an den Hammerherren Franz Michael Schragl, dieser veräußerte es

1813 an Michael Göschl. 1909 erwarb schließlich die Stadt Kapfenberg

das Haus und ließ es nach den Plänen des Architekten Johann Wist zum

Verwaltungsgebäude umgestalten. Das Haus galt lange Zeit auch als

Freihaus, d. h. jeder Straftäter, der sich unter sein Dach flüchtete,

unterstand rechtlich der Gerichtsbarkeit der Stubenberger und nicht der

des Marktrichters.

Lorettokapelle

1676 auf den Resten der 1173 urkundlich erwähnten ersten Burg

„Chaffenberch" erbaut. Die Kapelle ist ein rechteckiger fensterloser

Bau mit enger Sakristei und Musikchor. 1770 wurde die heutige

Rokokoeinrichtung gestaltet. Das Standbild der Maria Loretto ist eine

schlanke stehende Figur mit einem tonnenförmigen Kleid, das Jesuskind

eng am Körper haltend. Diese Maria Loretto ist eine so genannte

Schwarze Madonna. Die Kapfenberger Maria Loretto erfreute sich

lebhafter Verehrung. Zahlreiche Votivbilder im Inneren der Kapelle

zeugen von ihrer Wundertätigkeit. Die Bürgerschaft trug die Statue in

Prozessionen durch den Markt und vertraute auf ihre Hilfe gegen die

großen Gefahren der Pest und des Feuers. Die Tradition der

Loretto-Feste wird bis zum heutigen Tag einmal im Jahr, am

„Zwetschkenblühsonntag", dem 5. Sonntag nach Ostern, fortgesetzt. Der

im Jahr 2005 erneuerte, überdachte Aufgang ist der Vorlage auf einem

Votivbild aus dem 18. Jahrhundert nach empfunden.

Der Aufstieg zur Lorettokapelle wurde in der Zeit von 1.8.-12.8.2005 von der Pionierkompanie Stb B7 errichtet.

Und leider ist die Kapelle geschlossen.

Die Burg Oberkapfenberg ist

eine Höhenburg oberhalb von Kapfenberg, nordöstlich von Bruck an der

Mur in der Steiermark (Österreich). Im Jahr 1173 wurde hier erstmals

eine Burg Chaffenberch (Burg am Ausschauberg) erwähnt. Reste ihres

Oberhaues sind noch unterhalb der Loreto-Kapelle zu erkennen. Im 13.

Jahrhundert erbauten die Grafen von Stubenberg die heutige Burg als

Wohn- und Verwaltungssitz. Um 1550 erfolgte der Umbau zur

Renaissance-Festung. Nachdem die Grafen von Stubenberg im Jahr 1739

ihren Wohnsitz ins Schloss Wieden an der Mürz verlegt hatten, stand die

Burg Oberkapfenberg leer und verfiel zur Ruine. Erst 1953 begann Graf

von Stubenberg mit dem Wiederaufbau zu einem Burghotel unter

Einbeziehung der Ruinen der alten Burg. Aber im Jahr 1985 ging der

Pächter in Konkurs und die Burg stand erneut leer und begann zu

verfallen.

Die Burg Oberkapfenberg wurde im Jahre 1268 von den Herren von

Stubenberg als Wohnburg und als Verwaltungssitz für ihre großen

Besitzungen im Mürztal erbaut. Die Anlage der ersten Burg bei der

heutigen Lorettokapelle diente in Zeiten der Gefahr als

Kreidfeuerstation (Signalfeuer). Über dem Burgtor befindet sich das

Familienwappen der Herren von Stubenberg, ein gestürzter Anker, dessen

Seil in Form eines Zopfes geflochten ist. Zu den wichtigsten

Verteidigungsanlagen zählten der Burggraben, die Zugbrücke und die

Schlüsselloch-Schießscharten.

Die Burg war durch drei Burgtore gesichert. Das äußere Burgtor wird

heute noch durch ein über 300 Jahre altes massives Holztor

verschlossen, das mit handgeschmiedeten Eisenplatten beschlagen ist. In

unsicheren Zeiten wurde nur das „Mannloch" geöffnet, durch das nur

Einzelpersonen die Burg betreten konnten. Der zweite Torbogen war durch

ein Fallgitter gesichert, das bei Gefahr schnell heruntergelassen

werden konnte. Von innen konnte dieses Gitter zusätzlich mit einem

eingeschobenen Holzbalken gesichert werden. Die Ausnehmungen für den

Balken sind beidseitig im Torbogen zu erkennen. Die großen Angeln für

das dritte und innere Burgtor sind ebenfalls erhalten.

Burghof - Die Burg wurde im 16.

Jhdt. zu einer Renaissance-Festung ausgebaut. Die Verteidigungsanlagen

wurden verstärkt und die Wehrmauer erhielt ihre Rundbogennischen. Eine

schmale Treppe führte in den Heil- und Gewürzkräutergarten der

Burgfrauen. Das schmiedeeiserne Gittertor aus dem 16. Jhdt. stammt

vermutlich aus der ehemaligen Burgkapelle. Es zeigt das Monogramm für

„MARIA" und das „IHS" für Jesus. Die 7 m tiefe Zisterne diente als

Regenwasserspeicher und bildete die Wasserversorgung für die

Burgbewohner in Zeiten einer Belagerung.

Verspruchkammer - Dieser Raum

im alten Torturm lässt erkennen, wie dick die Mauern dieses Teiles der

Burg sind. In der Verspruchkammer haben schon viele Brautpaare ihr

Eheversprechen abgelegt. Das Standesamt Kapfenberg führt auf Wunsch in

den Sommermonaten Trauungen in der Burg Oberkapfenberg durch.

Symbolisch für die eheliche Treue befinden sich in der Kammer

Eisenfesseln für den Bräutigam und ein Keuschheitsgürtel für die Braut.

Burggeschichte

Die Stelle der heutigen „Loreto-Kapelle" aus dem 17. Jhdt. bildete den

höchsten Punkt der ersten Burg „Alt Kapfenberg", erbaut im Jahre 1173.

1268 wurde diese erste Burg an den Böhmenkönig Ottokar ausgeliefert,

welcher die Befestigungsanlagen und das Burgtor zerstören ließ. Bereits

im Jahre 1272 war die „Neue Burg zu Oberkapfenberg", die heutige Burg

Oberkapfenberg, fertig gestellt. Im 16. Jhdt, wurde sie zu einer

Renaissance-Festung ausgebaut. Die Burg war das Zentrum der Verwaltung

und der Gerichtsbarkeit für weite Teile des Mürztales. Im Jahr 1739

verließen die Grafen von Stubenberg die Burg und zogen in das neu

erbaute „Schloss Wieden" am Ufer der Mürz. Bis in die Mitte des 20.

Jhdt. war die Burg gänzlich zur Ruine verfallen. Vom 26. Grafen von

Stubenberg wieder aufgebaut, wurde sie von 1956 bis 1985 als Burghotel

betrieben. Im November 1992 erwarb die Stadtgemeinde Kapfenberg die

Burg. Nach einer tiefgreifenden Restaurierung wurde 1994 das

Burgrestaurant eröffnet. Seit 1999 befindet sich hier eine

Grelfvogelstation mit täglichen Vorführungen von April bis Oktober. Im

Jahre 2003 wurde der Ausstellungstrakt eröffnet und die Betriebs GmbH

Burg Oberkapfenberg gegründet. Eine Dauerausstellung, Seminare,

Mittelalterprogramme, Kindergeburtstage und verschiedenste

Veranstaltungen finden seither in den Räumen der Burg statt.

Christkönig - spanisches Crucifixus 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts, Stift St. Paul, Kopie

Erzherzog Johann beschreibt die halb verfallene Burg Oberkapfenberg

Am 9. Oktober 1832 kommt Erzherzog Johann nach Kapfenberg. Zu Fuß

wandert er zur Burg hinauf. Was er dort sieht, hält er in seinem

Tagebuch fest. Er erwähnt die Loreto Kapelle, die einst zu einer

ersten, älteren Burg gehörte. Er berichtet auch von einem Fehdekampf

oder Duell auf dem Rennfeld - heute wissen wir, dass diese Geschichte

in den Bereich der Sagen gehört. Die Burg Oberkapfenberg bot damals ein

trauriges Bild. Sie war zwar noch keine Ruine, aber im Begriff eine zu

werden. Offensichtlich hat er noch einen unterirdischen Gang

wahrgenommen, der einst Burg und Markt verband.

Doch hören, beziehungsweise lesen wir selbst, was Erzherzog Johann in sein Tagebuch schrieb:

... fuhr ich dann nach Kapfenberg,

dort stieg ich ab und ging auf einer Mittagsseite des Berges nach einem

Landwege hinauf zu einigen Bauernhöfen, dann auf die Capelle Loretto.

Diese liegt mitten auf einem erhöhten Platze, welchen die Grundfesten

starker Mauern umgeben, welche einmal die alte Burg bildete. In der

Capelle der Altar und ein Bild hinter einem versilberten Gitter. Ein

Chor, einige schlechte Malereien, 4 Fahnen, eine aus den Kreuzzügen und

eine grüne zerrissene, jene, welche Wulfing von Stubenberg am Rennfelde

geführet. An einem Eck der Fehde-Handschuh. Wenig Altertümer sonst. Von

der Loretto Capelle führet ein Steig abwärts in die neuere, obgleich

alte Burg Oberkapfenberg. Vor 15 Jahren noch gut erhalten, ist seitdem

das Dach zum Teil eingestürzt, bald ein Schutthaufen. Ist nicht ohne

Gefahr zu betreten. Kleine Gärten herum, die Rüstkammer, die Verliese,

der unterirdische Gang nach dem Markte, der mehrere Ausgänge in die

Keller der Häuser hatte, alles zusammenbrechend. Eine sehr schlechte,

lange Brücke führt über den Schloßgraben in das Schloß. Das sind die

Überreste des Stammschloßes eines der ältesten deutschen Geschlechter,

der Stubenberger. Traurig verließ ich diese Ruine und ging über den

Gangsteig hinab nach Kapfenberg, es war Mittag. Die Frau kam von

Vordernberg, wir speisten bei der Madlen, fuhren dann nach Brandhof, wo

wir um 8 Uhr abends ankamen ...

Erstmals wird die Existenz einer Burg in Kapfenberg 1173 erwähnt. Die

Burg wird als „castrum chaffenberch" bezeichnet. „Chaffen" bedeutet

„gaffen" und beschreibt den Burgberg als einen Platz, von dem man gut

das ganze Land überblicken konnte. Frei übersetzt könnte man den Ort

auch „Ausschauberg" nennen. Der als Burguntersiedlung entstandene Markt

übernahm ebenfalls den Namen Kapfenberg. Um 1269 wird eine zweite,

jüngere Burg am heutigen Standort erbaut. Nach einer erstaunlich kurzen

Bauzeit von nur drei Jahren ist die Festung fertiggestellt. Um 1550

wird diese Burg angesichts der Osmanen- und Ungarneinfälle in eine

moderne Renaissancefestung umgebaut. Zu diesem Zeitpunkt wird die alte,

obere Burg noch benutzt. Die obere Burg ist zu diesem Zeitpunkt sogar

Teil der Verteidigungsanlage, weil man dort eine große Zisterne bauen

lässt. Der Wasserinhalt sollte für 500 Personen reichen. Warum wird so

groß dimensioniert? Im Kriegsfall soll die Bevölkerung des Marktes

evakuiert werden und hinter den Burgmauern nicht nur Schutz, sondern

auch Nahrung und Wasser finden. Knapp 100 Jahre später wird die obere

Burg aufgegeben und an ihrer Stelle 1676 die Loreto-Kapelle erbaut.

Tricks der Goldmacher

Der Jesuitenpater Athanasius Kircher (1601-1680), beschreibt die Kniffe

der betrügerischen Goldmacher und die chemischen Prozesse, durch die

goldähnliche Metallpräparate entstehen:

1. Sie verbergen gefeiltes Gold oder Silber in ausgehöhlten Stöcken,

mit denen sie geschmolzenes unedles Metall umrühren. Dabei verbrennt

das Holz und das gefeilte Edelmetall wird dem unedlen beigemengt.

2. Andere benutzen Schmelztiegel mit doppelten Böden, in denen sie

wiederum gefeiltes Edelmetall verstecken. Beim Umrühren des

geschmolzenen Metalls wird diesmal der innere Boden durchstoßen und der

gleiche Effekt erzielt.

3. Oder sie präparieren die Röhre eines Blasebalgs, mit dem angeblich die Schlacke des geschmolzenen Metalls verblasen wird.

4. Auch eine große, ausgehöhlte Kohle, mit der der Schmelztiegel

zugedeckt wird, ist ein beliebtes Versteck. Die Kohle verbrennt und das

Edelmetall fällt in den Tiegel.

5. Wieder andere lösen Gold zu einer Art Wasser oder Öl auf und gießen

es auf Quecksilber. Der daraus folgende Amalgamierungsprozeß täuscht

das Publikum.

Alchemie ist eine ars (Kunst = Handwerk) und wird zur scientia(Wissenschaft). Sie hat nichts mił Magie zu tun.

Keine Alchemistin und kein Alchemist wurde je als Hexe/Hexer verbrannt.

Alchemisten endeten als Betrüger am Galgen (bzw. unter dem Schwert).

Der Goldfälscher CAEΤΑΝΟ

Don Domenico Emanuele Caetano war einer der Großen unter den

Betrugsalchemisten. Er hatte sehr wahrscheinlich mit Quecksilberamalgam

gearbeitet. Quecksilber kann bis zu 12% Silber oder Gold beigemengt

werden, ohne dass es Farbe oder Konsistenz ändert. Einer seiner

Begleiter dürfte wahrscheinlich der Bote gewesen sein, der heimlich für

den Nachschub der Edelmetalle sorgte. Caetano, um 1667/1670 geboren,

stammte aus Neapel. Nachdem er mehrfach aus Italien, Spanien und

Deutschland fliehen musste, gelang es ihm dennoch 1704 in Kaiser

Leopold I einen einflussreichen Gönner zu finden. Er nahm ihn mit hohem

Gehalt in seine Dienste und gab ihm hohe Vorschüsse für die

Ausarbeitung des Steins der Weisen. Nach dessen Tod fand er bei

Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz Unterschlupf, solange bis seine

Betrügereien entlarvt wurden. Ihm wurde schließlich der Prozess gemacht

und er wurde 1709 öffentlich gehenkt.

DIE KREUZZÜGE

Vor fast 1000 Jahren, am 27. November 1095 hielt Papst Urban II eine

folgenschwere Ansprache. Er rief das Volk auf, im Namen Gottes zu den

Waffen zu greifen und einen Kreuzzug gegen die Muslime zu führen. Auf

Kreuzzug zu fahren war sehr teuer und kostspielig. Oft musste ein

Ritter Land verkaufen oder verpachten, um sich Fahrt, Verpflegung und

den Aufenthalt in Jerusalem leisten zu können. Bereits auf dem Marsch

nach Osten, begannen die Kreuzfahrer einheimische Dörfer zu plündern

und zu berauben, um sich Essen und Trinken zu beschaffen. Die Reise

nach Jerusalem dauerte viele Monate. Immer wieder starben unterwegs

Menschen an Hitzschlag, Hunger oder bei Kämpfen. Nachdem Jerusalem von

den Kreuzfahrern erobert worden war, kehrten viele Kreuzfahrer nach

Europa zurück. Manche aber ließen sich im Heiligen Land nieder. Sie

lebten in Kreuzfahrerstaaten, die knapp 200 Jahre bestanden. Jerusalem

selbst wurde schon viel früher von den Muslimen zurück erobert. Es gab

insgesamt sieben Kreuzzüge in den Orient. Alle diese Kriege haben

großes Leid über die Menschen gebracht und sind bis heute ein sehr

trauriges Kapitel des Christentums.

Man glaubte, wer den „Stein der Weisen" besitzt, kann Gold herstellen, also unedles Metall in Gold verwandeln.

Dabei war der Stein der Weisen gar kein richtiger Stein, sondern nur

rotes Pulver. Aber dafür soll dieses Pulver ein wahres Wunderding sein:

Mit ihm kann man Gold machen, man bekommt die ewige Jugend und kann ein

ewiges Licht erzeugen. Kein Wunder, dass jeder Alchemist nur eines

wollte: Den Stein der Weisen herstellen!

Die Tricks der Goldmacher!

Die Alchemisten konnten nicht ein einziges Gramm Gold erzeugen, aber

manche versuchten mit Betrug reich zu werden. Sie täuschten Fürsten und

Herrschern vor, dass sie Gold machen könnten und kassierten dafür sehr

viel Geld.

Der doppelte Boden - Der

Alchemist versteckt im doppelten Boden eines Schmelztiegels Gold. In

den Schmelztiegel gibt er wertloses Metall, stellt alles auf das Feuer

und tut so, als ob er Gold machen würde. Wenn das Metall geschmolzen

ist, rührt er es um, durchstößt dabei den doppelten Boden und siehe da

- auf einmal ist Gold im Schmelztiegel!

Der Stabtrick - Der Alchemist

füllt wertloses Metall in einen Schmelztiegel und verkündet, dass er

jetzt Gold herstellen werde. Er nimmt ein Stöckchen aus Holz und rührt

damit das geschmolzene Metall um. Der Alchemist wartet nur auf den

Moment, in dem das Holz an der Spitze verbrennt, denn er hat den Stab

heimlich mit Gold gefüllt. Das flüssige Gold rinnt in den Tiegel und

alle staunen über seine Kunst!

Der Trick mit der Kiste - Bei

diesem Trick braucht der Goldmacher einen Gehilfen. Er gibt Blei in

einen Tiegel, streut seine geheimnisvolle Tinktur drauf und erklärt,

jetzt müsse der Tiegel über Nacht abkühlen, damit Gold daraus wird.

Zuvor hat er einen Knaben in einer Kiste versteckt, der nachts das Blei

gegen Gold austauscht.

Der Nageltrick - Der Alchemist

bestreicht einen Nagel, der zur Hälfte aus Gold besteht mit Eisenfarbe,

sodass er wie ein normaler Eisennagel aussieht. Den Nagel wirft er in

heißes Öl, worauf sich die Farbe löst. Alle bestaunen das Gold!

Was macht ein Alchemist?

Das Wort,Chemie" leitet sich von „Alchemie" ab. Die Alchemisten waren

die ersten Chemiker, aber einige von ihnen wollten unbedingt Gold

erzeugen. Dabei wurden manche zu Betrügern, indem sie vortäuschten,

tatsächlich Gold hergestellt zu haben. Die Alchemisten arbeiteten in

einem Labor, wo sie Experimente machten, sie nannten dies „probieren".

Sie haben Substanzen verdünnt, verflüssigt, voneinander getrennt,

gekocht und geschmolzen. Die Alchemisten waren davon überzeugt, dass

man aus wertlosem Metall etwas Wertvolles, z.B. Gold herstellen konnte.

Das ist ihnen natürlich nie gelungen, aber dennoch hat einer von ihnen

etwas sehr Kostbares entdeckt: Er hat das Porzellan erfunden.

RICHTER UND FREIMANN

Als häufigste Kriminaldelikte der Frühen Neuzeit sind wohl die

Unzuchtsfälle zu nennen, eines der am stärksten verfolgten und daher

auch gerichtsrelevantesten Kriminaldelikte. „Die stereotype

geschlechtsspezifische Selbstdarstellung vor Gericht sah gegenseitige

Schuldzuweisungen von ,Mensch' und, Kerl' vor. Mann/Frau versuchte sich

gerichtsstrategisch immer als Opfer fremder Verführung darzustellen.

Die dörfliche Jugendkultur, die sexuelle Kontakte zur Eheanbahnung

akzeptierte, stand im Gegensatz zu strikten kirchlichen und staatlichen

Sexual-Verboten. Sexualität war ausschließlich im Rahmen der Ehe

toleriert. Die Heiratserlaubnis, der sogenannte politische Ehekonsens,

wurde von den Gemeinden allerdings nur bei einer ausreichenden

finanziellen Unabhängigkeit erteilt, weil man keineswegs für die

Armenversorgung des frisch verheirateten Paares aufkommen wollte. Das

erklärt auch das spezifische alpine Heiratsmuster, wo erst mit dem

Erbfall eine Ehe eingegangen werden konnte."

Offenburg - Reifenstein verfügte lange Zeit über keinen Bannrichter und

über keinen Freimann. Richter und Freimann mussten zuerst aus Graz

geholt werden, dann von Leoben. Seit dem Jahre 1760 verfügte das

Landgericht Offenburg - Reifenstein über einen eigenen Kriminalrichter,

der jährlich an die

Kammeralkasse zu entrichtende Landgerichts - Beitrag belief sich auf

66 fl. 5 kr. Wiener Währung. Für den Scharfrichter waren im

Mittelalter, je nach Region, verschiedene Bezeichnungen üblich, u.a.:

Carnifex, Nachrichten Freimann, Henker, Angstmann, Züchtiger etc.

Der Freimann, Züchtiger, Nachrichter, Henker oder Scherge war für die

ordnungsgemäße Durchführung der Körperstrafen zuständig, diese reichten

vom „Ausstreichen“ mit Ruten über Verstümmelungen bis hin zu den

verschiedensten Arten der Todesstrafe. Die weit verbreitete Meinung,

der Freimann oder Scherge wäre als Angehöriger einer Randgruppe und

aufgrund seiner Betätigung in einem „unehrlichen Gewerbe“ von der

Gesellschaft ausgeschlossen gewesen, trifft auf das Pölstal und den

Raum Judenburg wohl nicht zu. Am Abend vor der Hinrichtung der

Verbrecher Peter am Painhausse und seines Knechtes Wolfgang im Jahre

1536 saßen der Ankläger, Stadtbote, Gerichtsdiener, Henker und die

beiden Hinzurichtenden im Haus des Steinmetzen Wall zusammen und

tranken dabei um 1 Pfund 1 Schilling 11 Pfennig ganze 23 Viertel guten

„Zwölferwein“, was einer Menge von 40 Litern entsprach, also 6,6 Liter

Wein pro Person. – Entbehrt dieses Szenarium schon an sich nicht einer

gewissen Kuriosität, so wird daraus ersichtlich, dass der

Gerichtsdiener und Freimann / Henker hierorts durchaus nicht als ein

von der Gesellschaft ausgestoßener Mensch galten. – Zehn Jahre später

entleibte sich in Basel sogar ein Handwerker nachdem er sich am

nächsten Tag zu erinnern begann, dass er in seiner Trunkenheit mit dem

Scharfrichter gezecht hatte! (Wird in der älteren Literatur meist von

einer totalen Ausgrenzung des Scharfrichters / Henkers /Freimanns

ausgegangen, so tendiert die neuere Forschung eher zu regionalen und

personenbedingten Unterschieden.)

UNZUCHT

„Am 4 Mai 1701 stand Margaretha Pörin im Bretstein, zur Herrschaft

Sauerbrunn Untertan, vor dem Landrichter. Sie hatte nun schon das

sechste Mal ein uneheliches Kind im Leib; ihr ganzer Dienstbotenlohn

war bereits gepfändet, so dass sie zu keiner Geldstrafe verurteilt

werden konnte; dafür wurde sie zu einer Strafe von drei Wochen Arrest

verurteilt; weil sie jedoch schwangeren Leibes war und zwei kleine

Kinder zu Hause auf sie warteten, sei von ihr nichts zu holen,

vermerkte der Landrichter im Protokoll und ließ sie laufen, musste

jedoch zwei Jahre das Gebiet des Landgerichts meiden. Sie nannte

folgende Burschen, mit denen sie sich ,fleischlich versündigt habeʻ und

die zu Geldstrafen verurteilt wurden: Matthias des Reicher in der Saag

Sohn, von dem sie nun schwanger war (Strafe 6 fl), Gori des Steiner

(Herrschaft Authal) in der Zeiring Knecht (1 fl 4 ß), Veit des Franz

Fromb in der Karleiten Knecht (Herrschaft Großlobming) 2 fl, Hiasl des

Mayr oder Grennerbauer in Bretstein Knecht (2 fl), Paul des Haingartner

im Zeiringgraben (untertan dem Kastenamt Judenburg) Knecht (3 fl),

Hiasl des Ebner in Bretstein Knecht (2 fl), Matthias des Benedikt

Müller, Bürger an der Zeiring, Sohn (5 fl). Insgesamt nahm der

Landrichter von den ,Liebhabern' der Margaretha 24 Gulden an

Strafgeldern ein.“

W. Brunner 2006, 72. (SAM, Bücherarchiv VI/7, ohne pagina, 4. Mai 1701)

ZAUBEREIPROZESSE

Von besonderem Interesse sind die zahlreichen „Zaubereiprozesse“, die

offensichtlich im Landgericht Reifenstein - Offenburg geführt wurden.

Wie wir aus der 1843 verfassten „Bezirksbeschreibung“ von Reifenstein

erfahren, müssen beim dortigen Landgericht im und vor dem Jahre 1660

Hinrichtungen wegen Zauberei stattgefunden haben: „In den alten

deponierten Kriminalakten erscheinen auch noch Hinrichtungsexekutionen

wegen Zauberey insbesondere die Letzte im Jahre 1660". „Das Jahr 1674

zeigt uns zunächst einen großen, zusammenhängenden Zaubereiprozeß in

den benachbarten steirischen und kärntnerischen Landgerichten

Admontbichl, Judenburg, Reifenstein und Wolfsberg. Er ist besonders

gekennzeichnet durch die unter Folterdruck entstandenen zahlreichen

Todesfälle im Kerker, ein Zeichen für die immer mehr auch in die Praxis

eindringende Vorstellung, daß die Widerspenstigkeit der zauberischen

Personen gegen die Geständnisforderung des Gerichts auf teuflischer

Besessenheit beruhe, die die Schmerzen der Tortur nicht empfinden

lasse; man kann, wenn man will, darin eine Entschuldigung für die

maßlose Tortur finden.

Die Verfolgungen beginnen mit der Prozessierung und Hinrichtung des

zwanzigjährigen Schafhalters Jakob in Admontbichel am 5. März 1674. Er

war nach seinem Geständnisse einmal zufällig in eine Hexengesellschaft

geraten, die am Sernikogel tagte, und von da an bei der Sache

geblieben. Von seinen Genossen und Genossinnen erzählte er, daß der

Kolman unlängst in Obdach im Gefängnis gestorben; die Pinggl Eva sei zu

Judenburg in der Haft verdorben; der Klaffensackschuster sei zu

Wolfsberg in Haft. Außerdem belastet er noch den reichen Bauern Ruepp

im Sattel des Reifensteiner Landgerichts und noch sechs andere, daß sie

am Sabbat am Größenberg teilgenommen und dort Schauer gesotten hätten.

Dieser Ruepp im Sattel, den man zuerst nach Judenburg einlieferte, dann

aber nach Reifenstein überstellte, ein siebzigjähriger Mann, konnte

sich einen juristischen Verteidiger leisten, der für ihn ein Gesuch an

den Kaiser um Zulassung zur Purgation mit der klassischen und höchst

bezeichnenden Begründung machte, sein Klient sei reich und könne

außerordentliche Gerichtskosten bezahlen. Man bewilligte ihm auch die

Zulassung zum Entlastungsbeweis, jedoch ohne Erfolg; denn am 25. August

1674 erwürgte sich der alte Mann nach schwerster Folter aus

Verzweiflung mit seiner Fußkette. Die Leiche wurde [höchst

wahrscheinlich beim Hochgericht Unterzeiring / Birkachwald] verbrannt.

* * *

Marktrichterstüberl

ZAUBEREIPROZESSE

Vier Jahre danach, 1678, erteilte die Regierung dem Landgericht

Offenburg - Reifenstein den Auftrag, einen Untertanen, der der Vater

zweier in Salzburg hingerichteter Zauberer sein solle, zu verhaften und

zu prozessieren. F. Byloff sieht darin die Auswirkung des berühmten

„Zauberjackelprozesses“, der auch die innerösterreichische Regierung

zur Weisung an alle Landgerichte in Obersteier veranlasste gegen die

„der Zauberei, Rauberei und anderer Untaten gravierten Personen" mit

aller Schärfe einzuschreiten. - Bereits 31 Jahre zuvor, 1647, war der

Besitzer und Spitalsherr des Schlosses Sauerbrunn, Christoph Alban Graf

Saurau, Urenkel des Franz von Teuffenbach, wegen angeblicher Zauberei

verhaftet und am 12. August 1647 in Graz zum Tod, dann zu lebenslanger

Haft verurteilt worden. Christoph Alban Graf Saurau hatte als Adeliger

seinen Gerichtsstand beim „Obersten Landgericht" in Graz, wo Adelige

über Adelige Recht sprachen. Das gemeine Volk des Pölstales hatte

seinen Gerichtsstand am Landgericht Offenburg - Reifenstein. „Raub und

Diebstahl, also Eigentumsvergehen – in der Forschung der siebziger

Jahre vorwiegend als „sozialrebellische" Taten abgestempelt -, waren

die neben Unzucht am häufigsten auftretende Deliktgruppe; sie wurden

deshalb als frühneuzeitliches Basisdelikt bezeichnet.“ Auch

Zusammenhänge zwischen Preisentwicklung und Diebstahl lassen sich gut

fassen.

Gleichzeitig mit ihm waren in Reifenstein noch mindestens drei Bauern

und die Maria Klaffensack in in Haft. Der eine von ihnen, Wolf Welßler,

an dem der sachverständige Freimann zwei Teufelszeichen gefunden hatte,

in die er ohne Blutung und Schmerzempfindung eine Nadel einen halben

Finger tief einstoßen konnte, machte alle Foltergrade - zum Schluß

sechsundzwanzig Stunden Stuhlfolter - ohne Geständnis durch. Darnach

war er allerdings in Todesgefahr und ,bis ins frische Fleisch'

aufgefressen. Da er überdies verlauten ließ, er werde bei weiterer

Folter etwas Unwahres sagen müssen, nur um von der Pein loszukommen, so

fragte der Bannrichter bei der innerösterreichischen Regierung an.

Diese erteilte jedoch die Weisung, den Armen noch einmal zu torquieren,

wenn er wieder etwas zu Kräften gekommen sei. Sein endliches Schicksal

kennen wir nicht; wahrscheinlich hat man den Unglücklichen, der in

starrem Bauerntrotz nicht nachgeben wollte, zu Tode gefoltert.

Der zweite namens Ambros Schäffer aus Admontbichel hat die Territion

ausstehen müssen; da aber an seinem Körper das Teufelszeichen nicht

gefunden werden konnte, wurde er entlassen. Dasselbe glückhafte

Schicksal widerfuhr der Klaffensackschusterin, die ganz unbelastet war

und nur wegen ihres in Wolfsberg verhafteten Mannes in den Kerker

wandern mußte.

Schließlich schreibt am 16. März 1674 Jakob Pfanzelter von Admontbichel

an den Judenburger Burggrafen Johann Hainricher von Hainrichsberg:

'Berichte e. gn. und herrn gehors. das der zu Admontpichl in verhaft

geweste Ambroß Rötscher wegen so schwerer vorkherter to[r]tur ganz

verschwollen und vor 2 tagen todtsfürworden ist...', ein Beleg für das

vierte (oder fünfte!) totgemarterte Opfer dieses Prozesses.

* * *

Forcherstüberl

HEXEREIPROZESSE

Akten aus Krumau (Tschechien) berichten: Zum Beispiel wurde eine Frau

aus dem Pölstal wegen Diebstahls, Unzucht und Zauberei am Landgericht

Reifenstein verhört. Der Sitz des Landgerichtes war das Schloss

Gusterheim. Schwerer Diebstahl wurde damals mit der Todesstrafe

geahndet. Da hatte also eine Frau aus dem Pölstale über 100 Gulden

gestohlen, dazu noch uneheliche Kinder geboren, und war außerdem noch

in den Verdacht der Hexerei geraten: Der Verhörakt aus dem Jahre 1737

ist vorhanden; diese Frau wurde bei der Richtstätte Unterzeiring mit

dem Schwert enthauptet.

* * *

Ritterstüberl

Seit April 2009 gibt es die neue Ausstellung „Grenzgänge – Eine Zeitreise mit Kreuzrittern und Alchemisten".

Nach einer Hangrutschung im Herbst 2011 wurden einige archäologische

Funde aus „Stubenbergs Küche“ gemacht. Dies ist auch die Bezeichnung

der Sonderausstellung 2012 in der Burg Oberkapfenberg mit Töpfen,

Knochenresten und Spielzeug der Kinder. Alljährlich findet im Juni das

Ritterfest statt, welches eine der größten Veranstaltungen dieser Art

in Österreich ist.

Der Stubenbergsaal ist der

größte Raum der Burg. Hier ist deutlich zu sehen, wie weit die

originalen Burgmauern noch erhalten sind und welche Teile der Ruine

wieder aufgebaut werden mussten. An der Nordseite befindet sich in

einer Nische ein ehemaliger Abtritterker - eine Toilette, die außen an

die Burgmauer angebaut und nach unten offen war. Die Portraits an der

Wand zeigen Mitglieder der Familie der Grafen von Stubenberg. Alle

gezeigten Persönlichkeiten waren eng mit der Burg Oberkapfenberg

verbunden.

Das Wappenbild der Grafen von Stubenberg

veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte: Das früheste bekannte Wappen

zeigt einen roten Wolf auf silbernem Grund. Ein späteres Wappen zeigt

eine Wolfsangel (wie über dem Burgtor), die auch als Wurfbarte

interpretiert werden kann. Eine Wurfbarte wurde im Kampf den Rittern

entgegengeschleudert. Verfing sie sich in der Rüstung eines Ritters, so

konnte dieser von seinem Pferd gezogen und besiegt werden. Später wurde

die Bedeutung der Wurfbarte vergessen und das Wappenbild wurde zu einem

Anker, dem christlichen Symbol der Hoffnung. Der Anker im Wappen der

Grafen von Stubenberg ist gestürzt. Das Seil ist in Form eines Zopfes

geflochten.

Das Turmstüberl ist mit einer

großen Tafel für die „Ritter der Tafelrunde" ausgestattet. Dieser Raum

kann samt Terrasse für private Feste angemietet werden. Im darüber

gelegenen Raum ist ein Zimmer-Armbrustschießstand eingerichtet, der

ebenfalls angemietet werden kann. Hier können, die Gäste unter

fachkundiger Betreuung ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Dies

ist eine beliebte Ergänzung für Feiern in der Burg.

Aussichtsterrasse & Burggeschichte

Die Stelle der heutigen „Loretto-Kapelle" aus dem 17. Jhdt. bildete den

höchsten Punkt der ersten Burg „Alt Kapfenberg", erbaut im Jahre 1173.

1264 wurde diese erste Burg an den Böhmenkönig Ottokar ausgeliefert,

welcher die Befestigungsanlagen und das Burgtor zerstören ließ. Bereits

im Jahre 1272 war die „Neue Burg zu Oberkapfenberg", die heutige Burg

Oberkapfenberg, fertig gestellt. Im 16. Jhdt. wurde sie zu einer

Renaissance-Festung ausgebaut. Die Burg war das Zentrum der Verwaltung

und der Gerichtsbarkeit für weite Teile des Mürztales. Im Jahr 1739

verließen die Grafen von Stubenberg die Burg und zogen in das neu

erbaute „Schloss Wieden" am Ufer der Mürz. Bis in die Mitte des 20.

Jhdt. war die Burg gänzlich zur Ruine verfallen. Vom 26. Grafen von

Stubenberg wieder aufgebaut, wurde sie von 1956 bis 1985 als Burghotel

betrieben. Im November 1992 erwarb die Stadtgemeinde Kapfenberg die

Burg. Nach einer tiefgreifenden Restaurierung wurde 1994 das

Burgrestaurant eröffnet. Seit 1999 befindet sich hier eine

Greifvogelstation mit täglichen Vorführungen von April bis Oktober. Im

Jahre 2003 wurde der Ausstellungstrakt eröffnet und die Betriebs GmbH

Burg Oberkapfenberg gegründet. Eine Dauerausstellung, Seminare,

Mittelalterprogramme, Kindergeburtstage und verschiedenste

Veranstaltungen finden seither in den Räumen der Burg statt.

Die Burgschenke befindet sich

in dem erhaltenen Torturm der Burg Oberkapfenberg. Die Räume der

heutigen Burgschenke nennen sich die „Kemenate der schönen Agnes", „zum

Mundschenk" und „Ritterstube". Die Malereien an den Wänden zeigen

Szenen aus der Sage vom „Zopf der Agnes".

Aus dem Leben der Stubenberger, 1629-1659

Georg von Stubenberg der Ältere hält in der Zeit der Gegenreformation

an seinem protestantischen Glauben fest. Im Jahr 1629 geht er mit

seiner Frau Amalie, die Letzte aus dem steirischen Haus derer von

Liechtenstein, nach Regensburg ins Exil, wo er ein Jahr darauf stirbt.

Zuvor übergab er per Urkunde vom 27. Juni 1629 seinen steirischen

Besitz an seine Großneffen Georg dem Jüngeren und Wolfgang von

Stubenberg. 1639 stirbt Georg der Jüngere und Wolfgang ist nun der

alleinige Herr auf der Burg. In all den Jahren werden seine Tätigkeiten

sehr geschätzt und die Burg erstrahlt ebenfalls in neuem Glanz.

„Pflegsrechnungen" belegen, dass sowohl Kachelöfen, Mauerwerk, das Dach

und auch die Küche renoviert und ausgebessert wurden. Spannend liest

sich auch das Kuchlregister aus dem Stubenbergarchiv. Der Pfleger auf

der Burg vermerkte in seinen Aufzeichnungen den Kauf von roten

Erdbeeren, Erbsen, Artischocken, Zitronen, Krebsen, Honig, Eiern und

sogar Farbe, um Ostereier zu färben.

Wir schreiben das Jahr 1659 und Wolfgang feiert die Geburt seines

Enkelsohnes Rudolf. Neben dem stolzen Vater, ebenfalls ein Wolfgang,

nehmen noch seine Brüder Otto und Georg mitsamt ihren Gemahlinnen am

Fest teil. Georg sollte später einmal Landeshauptmann der Steiermark

werden. Sein Bruder Franz, noch zu jung für eine Gemahlin, langweilt

sich eher bei Tisch und lässt den Trinkspruch des Paters über sich

ergehen. Die beiden Buben am Boden vor dem Festtagstisch, der eine mit

Murmeln spielend, der andere musizierend, können leider nicht mehr

genau der Stubenberg'schen Ahnentafel zugeordnet werden. Den Namen der

Dienstmagd wollen wir aus Pietätsgründen verschweigen, ebenso jenen des

jungen Burschen, der beim Schwarzfischen vom Aufseher ertappt wurde.

In der Folgezeit aber blieben die Stubenberger ihrem Landesherrn treue

Gefolgsleute und die Burg Kapfenberg wurde zum zentralen

Verwaltungspunkt für den großen Einflußbereich dieses Geschlechtes.

Ende des 13. Jahrhunderts war ihnen mit dem Landgericht die hohe

Gerichtsbarkeit für das gesamte Mürztal übertragen worden, was

bedeutete, daß alle Blutverbrechen in diesem Gebiet von einem

stubenbergischen Richter abgeurteilt werden mußten.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun:

Burg Oberkapfenberg in Kapfenberg: