web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Museum Niederösterreich

im Kulturbezirk St. Pölten, Jänner 2023

Museum & Zoo! Im Haus für Natur gibt es die

Lebensräume Niederösterreichs mit 40 lebenden Tierarten zu sehen. Das

Haus der Geschichte lädt zu einer Zeitreise durch 10.000 Jahre. Die

Ausstellungen „Wildnis Stadt“ und „Niederösterreich & Wien - Szenen

einer Ehe“ runden das spannende Angebot ab.

Das Museum Niederösterreich (bis 2015 Landesmuseum Niederösterreich)

ist ein Museum des Bundeslandes Niederösterreich in St. Pölten. Bevor

es im Jahr 2002 nach St. Pölten übersiedelte, hatte das Museum, das im

Jahr 1902 vom Verein für Landeskunde gegründet wurde, einige Standorte

in Wien. Aus dem Landesmuseum Niederösterreich mit den Bereichen

Geschichte, Kunst, Natur wurde das Museum Niederösterreich. Seit 2016

vereint es das Haus der Geschichte und das Haus für Natur in einem

Haus. Das von dem Architekten Hans Hollein (2002) und der

Architektengruppe RATA PLAN (2009) adaptierte Hause vereint Geschichte,

Kunst und Natur des Landes Niederösterreich.

NIEDERÖSTERREICH & WIEN - SZENEN EINER EHE

Vor 100 Jahren, 1922, trennt sich Niederösterreich von Wien. Oder Wien

von Niederösterreich? Das ist eine komplexe Frage, immerhin ist die

Geschichte der beiden Bundesländer eng verwoben und bleibt dies auch

nach der Trennung. Unser Rundgang durch die Dauerausstellung erforscht

anhand von 22 Exponaten mit Hörstationen die Szenen einer Ehe vor und

nach der Scheidung. Dabei werden beide Perspektiven, die Wiener und die

niederösterreichische, gleichermaßen berücksichtigt.

DIE TRENNUNG NIEDERÖSTERREICHS VOM „WASSERKOPF WIEN"

Ab 1986 ist Wien nicht länger die Hauptstadt zweier Bundesländer:

Niederösterreich bekommt mit St. Pölten endlich eine eigene Hauptstadt

auf eigenem Territorium. Doch erst 1997 wird der Sitz des

Niederösterreichischen Landtags von der Wiener Herrengasse nach St.

Pölten verlegt. Damit wird die im Jahr 1921 beschlossene und am 1.

Jänner 1922 in Kraft getretene Trennung der beiden Bundesländer

vollzogen. Endgültig. Scheidungsanläufe gibt es bereits in der

Monarchie. Doch erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kommt

Bewegung in die Sache. Hitzige Diskussionen der „Ehepartner" um die

gemeinsamen Besitztümer beschäftigen die beiden Bundesländer lange. Den

Durchbruch erzielen die Verhandler, so wird erzählt, im Dezember 1921

bei Brot und Wein.

* * *

Wachturm „Eisernen Vorhang“

Als dieser tschechoslowakische Wachturm 1983 gefertigt wurde, gingen

die Menschen in Europa auf die Straße. In unzähligen

Friedensdemonstrationen erhoben sie ihre Stimme gegen das Wettrüsten

zwischen der UdSSR und den USA. Der „Eiserne Vorhang“ trennte dabei Ost

und West politisch, militärisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Für jene, die in den West wollten war der 453 Kilometer lange

„Eisernere Vorhang“ zwischen der Tschechoslowakei und Österreich eine

unüberwindbare Barriere. Das Jahr 1989 brachte dann große

Veränderungen: Der Ostblock begann zu zerfallen, in der

Tschechoslowakei war die „Samtene Revolution“ erfolgreich und der

„Eiserne Vorhang“ wurde abgebaut. Dabei kam es im Juni 1989 auch zu

einem symbolträchtigen Treffen an der Grenze Klingenbach/Sopron. Alois

Mock und Gyula Horn, die damaligen Außenminister Österreichs und

Ungarns, durchtrennten zum Zeichen der Grenzöffnung den "Eisernen

Vorhangs", der jahrzehntelang die Trennlinie zwischen West- und

Osteuropas bildete.

Dieser 11 Meter hohe, vollständige aus Stahl bestehen Wachturm wurde

serienmäßig für den Einsatz am „Eisernen Vorhang“ gefertigt. Schon kurz

nach dem Fall verfolgten die Landessammlungen Niederösterreich das

Ziel, einen Abschnitt der Grenzschutzeinrichtungen der ČSSR museal zu

sichern, um so diese historische Epoche zu dokumentieren. Fündig wurde

man in der Gegen um Halamky, eine Ortschaft nahe der Grenze bei

Schrems. Der Wachturm wurde bei der Niederösterreichischen

Landesausstellung 2009 in Rabbs erstmals aufgestellt, seinen fixen

Standort hat er im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in

St. Pölten gefunden.

Burg Ottenstein entspricht dem Typus einer Höhenburg. Das Modell zeigt

den Bauzustand in romanischer Zeit. Die Burg besteht zu dieser Zeit nur

aus einem Bergfried, dem Pallas und Wirtschaftsgebäuden. Die Kapelle

ist von außen zugänglich, wodurch auch die bäuerliche Bevölkerung

Zutritt hat.

Wehrkirche St. Peter in der Au: Anders als Stadtbürger haben

Dorfbewohner kein Recht auf eine Befestigung. Das massivste Bauwerk ist

stets die Kirche. In gefährdeten Gegenden wie etwa der Buckligen Welt,

der Wachau oder dem Mostviertel werden Kirchen mit Mauern umgeben und

so zu Wehrkirchen verstärkt. Der einzige Zugang führt durch einen

Torturm.

Rudolf I. von Habsburg, um 1910 - Hans Müller (1873-1937)

Rudolf ist der erste Habsburger auf dem Thron des Heiligen Römischen

Reiches. Um seinen Landbesitz zu vergrößern und seiner Herrschaft

Autorität zu verschaffen, ist er ständig unterwegs. Nicht alle Teile

des Reiches sind aber gleich gut zu erfassen. Man spricht von

„königsfernen" und von „königsnahen" Gebieten - darunter auch

Österreich.

INFLATIONÄRE NEUSTÄDTE

Im Jahr 2007 stößt ein Wiener Neustädter in seinem Garten auf

„schlammverkrustetes Zeug", das er vorerst in seinem Keller lagert.

Erst einige Jahre später, beim Verkauf seines Hauses, entpuppt sich der

Fund als wertvoller mittelalterlicher Schatz. Die kostbaren Schmuck-

und Gebrauchsgegenstände werden 600 Jahre früher, um 1400, außerhalb

der Stadtmauer von Wiener Neustadt vergraben, das zu dieser Zeit noch

„niuwe stat" heißt, also „Neustadt", und gerade einmal 200 Jahre alt

ist. Bei seiner Erbauung durch den Babenbergerherzog Leopold V. spielte

Lösegeld eine bedeutende Rolle. Warum aber trägt die als Bollwerk gegen

die Ungarn errichtete Neustadt heute Wien in ihrem Namen?

Wiener Neustädter Schatzfund, 13./14. Jh.

Der 2010 entdeckte Schatzfund umfasst etwa 150 Objekte oder

Objektteile, die allesamt aus Silber bestehen und zumeist auch

vergoldet sind. Dabei handelt es sich um Kleidungszubehör, Schmuck und

Tafelgeschirr, die ursprünglich im Besitz von Angehörigen der

Oberschichten standen. Viele Objekte sind typisch für Mittelosteuropa,

andere zeigen Einflüsse aus West- und Nordeuropa oder aus dem

Mittelmeerraum. Man vermutet, dass ein Goldschmied oder

Edelmetallhändler um 1400 die damals schon altmodischen, wegen des

Gold- und Silbergehaltes jedoch wertvollen Stücke gesammelt hat, um sie

später einzuschmelzen und neu zu verarbeiten. Wohl um sich die Tormaut

von Wiener Neustadt zu ersparen, vergräbt er die Stücke provisorisch in

der Nähe der Stadtmauer.

Entfernen: Entfernung aus der

Gesellschaft, dem Land, dem Leben: Damit sind in Mittelalter und Früher

Neuzeit Juden mehrfach konfrontiert. In Niederösterreich kommt es 1305

in Korneuburg, 1338 in Pulkau und andernorts zur Ermordung zahlreicher

Juden. Man beschuldigt sie, Hostien geschändet zu haben. 1420/21 werden

rund 800 arme Juden vertrieben und 200 vermögende in Wien verbrannt.

1496/97 folgt schließlich die Vertreibung „für ewige Zeiten" aus dem

Herzogtum Steiermark, doch schon um 1500 kommen wieder Juden nach Wien.

Ab 1511 müssen sie einen „gelben Fleck" zur Kennzeichnung tragen eine

Maßnahme, die bis 1624 gilt, als im heutigen 2. Wiener Bezirk das erste

Ghetto in Österreichs Geschichte eingerichtet wird. Bis zur neuerlichen

Vertreibung 1671 leben in Niederösterreich an mehr als 70 Orten Juden.

Ihre „Entfernung" aus dem Gedächtnis hält bis heute an.

* * *

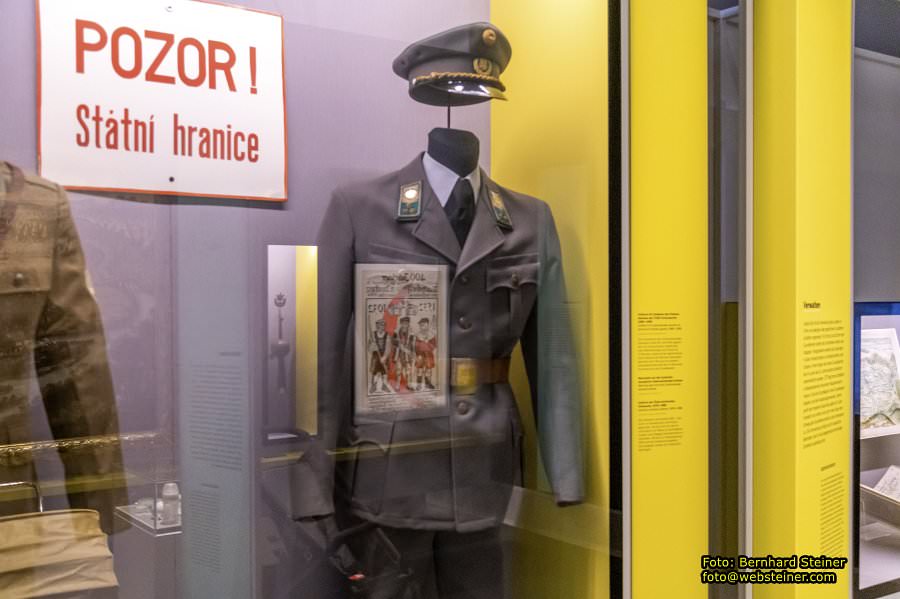

Uniform der Österreichischen Zollwache, 1978-1986

Die Zollwache wird bereits 1830 - also noch vor Gendarmerie und Polizei

- gegründet. Sie hat nicht nur die Ein-und Ausfuhr von Waren zu

kontrollieren, sondern auch illegale Grenzübertritte zu verhindern. Mit

der EU-Osterweiterung 2004 wird die Zollwache aufgelöst, ihre Aufgaben

werden der Zollaufsicht übertragen.

Salamihändler, um 1750, Porzellanmanufaktor Augarten

Als Kaufrufer werden Wanderhändler bezeichnet, die ihre Waren mit einem

charakteristischen Ruf lautstark anbieten. Im 18. Jahrhundert kommen

sie als Porzellanfiguren in Mode. Damals wird es auch in Kunstsparten

wie Theater und Oper populär, das „einfache" Volk auftreten zu lassen.

Die Realität ist weniger pittoresk: 1771 wird das Hausieren wieder

einmal verboten.

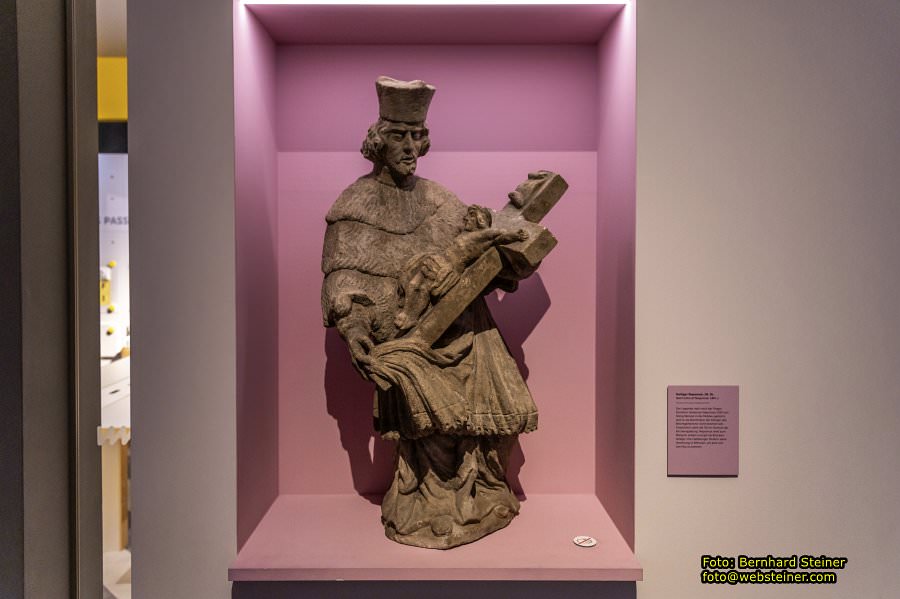

Gnadenstuhl aus Stift Säusenstein, Fels am Wagram, nach 1511

In der Zeit der Reformation kommt die europäische Kunst zur Blüte. Als

Vorlage für diesen Gnadenstuhl dient ein Holzschnitt Albrecht Dürers.

Dargestellt ist die Dreifaltigkeit: Gottvater - mit einer Mitrakrone,

die jener Kaiser Maximilians I. (1459-1519) ähnelt -, Christus und der

Heilige Geist.

Glaubenskrisen: Die Krise des

Glaubens beginnt bereits im späten Mittelalter. Der Engländer John

Wyclif und der Tscheche Jan Hus stellen um 1400 ähnliche Forderungen

auf wie Martin Luther 100 Jahre später: etwa, die Bibel in

Volkssprachen zu übersetzen und sie als einzig relevante Glaubensquelle

zu betrachten. Hus wird 1415 als Ketzer öffentlich verbrannt, seine

Anhänger lösen die Hussitenkriege aus. In dieser Zeit großer religiöser

und sozialer Umbrüche entwickeln sich auch irrationale Ängste. Am

deutlichsten finden sie in den Hexenverfolgungen Ausdruck, die sich vor

allem gegen Frauen richten. Sie reichen ins Mittelalter zurück, erleben

ihren Höhepunkt aber erst im Zeitalter des Humanismus im 15. und 16.

Jahrhundert: Nun meint man, die Schuld der Hexen unter Einsatz der

Folter rechtlich korrekt und „wissenschaftlich" prüfen zu können.

Der böhmische Reformator Jan Hus (1372-1415) fordert die Abkehr der

Kirche von weltlichem Besitz und Macht. Zudem hinterfragt er die

Autorität des Papstes. 1411 wird Jan Hus exkommuniziert. Da man ihm

freies Geleit zusichert, besucht Hus 1414 das Konzil von Konstanz. Dort

wird er von der Vollversammlung als Ketzer zum Tod durch Verbrennen

verurteilt.

Reformation: Mit dem Anschlag

der 95 Thesen durch Martin Luther 1517 nimmt die Spaltung der

lateinischen Christenheit ihren Anfang. Der Theologe kritisiert die

Zustände in der Kirche - insbesondere die Käuflichkeit kirchlicher

Ämter und den Ablasshandel - und fordert eine religiöse Neubesinnung.

Die Reformideen breiten sich dank des Buchdrucks rasch aus, sowohl bei

den unterdrückten Bauern als auch beim Adel: Bereitwillig nimmt dieser

den neuen evangelischen Glauben an, um sich gegen die Landesherren zu

stellen. Die politische Spaltung im Heiligen Römischen Reich - Kaiser

und katholische Landesherren gegen protestantische Landesherren und

Stände - endet vorläufig im Augsburger Religionsfrieden 1555. Nach dem

Prinzip „cuius regio, eius religio" („wessen Gebiet, dessen Religion")

bestimmt die Konfession des Landesherrn jene der Untertanen.

NIEDERÖSTERREICH – -PROTESTANTISCHE HOCHBURG

Als 1517 Martin Luther in Wittenberg in 95 Thesen den Ablasshandel und

andere Verfehlungen der katholischen Kirche anprangert, nimmt die

Reformation ihren Anfang. Luthers Bibelübersetzung schafft die

Voraussetzung, dass sich die neue Glaubensauslegung im

deutschsprachigen Raum rasant verbreitet. Auch in Wien und

Niederösterreich bekennen sich im Lauf des 16. Jahrhunderts weite Teile

der Bevölkerung zum evangelischen Glauben. Wien ist damals Zentrum des

protestantisch dominierten niederösterreichischen Adels, zugleich aber

Sitz katholischer Kaiser und Landesherren. Die Protestanten nutzen

zahlreiche rechtliche Schlupflöcher, um ihren Glauben praktizieren zu

können. Umso rücksichtsloser greift am Ende des 16. Jahrhunderts die

Gegenreformation durch - und ist letztlich siegreich.

Heiliger Nepomuk, 18. Jh.

Der Legende nach wird der Prager Domherr Johannes Nepomuk 1393 von

König Wenzel in die Moldau gestürzt, weil er als Beichtvater der

Königin das Beichtgeheimnis nicht brechen will. Tatsächlich steht die

Tat im Kontext der Kirchenspaltung. Nepomuk wird zum Märtyrer erklärt

und gilt als Brückenheiliger. Die Habsburger fördern seine Verehrung in

Böhmen, um jene von Jan Hus zu bannen.

Schulbesuch als Privileg

Höhere Bildung lässt sich im Mittelalter im Wesentlichen nur in

Klöstern erwerben. Mit der Reformation des 16. Jahrhunderts, die auch

die Pädagogik einschließt, wird humanistische Bildung für einen

größeren Kreis zugänglich. In den protestantischen „Hohen Schulen" sind

stets auch Plätze für mittellose Schüler reserviert. Neue katholische

Orden wie Jesuiten und Piaristen greifen diese Bildungsoffensive auf.

Das Gymnasium entsteht. Bildung für alle: Das ist eines der erklärten

Ziele der Aufklärung, auch gegen Widerstände - etwa vonseiten der

Bauern und später Arbeiter, die Bildung für nicht zwingend erachten.

Doch die Obrigkeit forciert den Schulbesuch. So führt etwa Maria

Theresia 1774 die allgemeine Schulpflicht ein. Der Staat übernimmt nun

die Verantwortung für die Ausbildung seiner Bürgerinnen und Bürger.

Bänke aus einer Mödlinger Volksschule, 1892

1892 wird in der Schöffel-Vorstadt von Mödling, in der

Maria-Theresien-Gasse, eine Volksschule errichtet. 1938 kommt in dem

Gebäude auch eine Handelsschule unter. 50 Jahre später geht das Haus in

den Besitz der Wiener Kaufmannschaft über. Im Zuge seiner Räumung stößt

man auf diese Schulbänke aus dem Gründungsjahr der Volksschule.

Schützenscheibe, 1782

Die Schützenscheibe zeigt Joseph II. an eine Kugel gelehnt, in der

rechten Hand eine Kerze als Symbol der Aufklärung. Die Aufschrift der

Scheibe zeugt jedoch von vorsichtiger Kritik am Reformeifer des

Kaisers: „Ich trage mit Gedult, was ich selbst nicht verstehe, mein

Weiser hat die Schuld, wann ich nicht richtig gehe."

Kaiser Joseph II., um 1770, Pompeo Girolamo Batoni zugeschrieben (1708-1787)

Joseph II. ist der erste Habsburger Herrscher, der sich auch am Hof

fast nur in militärischer Uniform zeigt. Er bezieht damit Position

gegen den höfischen Prunk seiner Vorgänger. Bereits 1766 schafft der

Herrscher das spanische Mantelkleid ab, ein Sinnbild zeremonieller

Tradition.

Nachbildung eines josephinischen „Sparsargs"

Hier wird zu praktisch gedacht: Die Verstorbenen sollen, in einen Sack

gehüllt, durch die Klappe an der Unterseite ins Grab fallen, der Sarg

lässt sich weiterverwenden. Die von Joseph II. 1785 eingeführte

Sparmaßnahme muss bald wegen heftiger Proteste der Bevölkerung

zurückgenommen werden.

Kaiser Franz I., Pompeo Marchesi (1789-1858)

1804 krönt sich Napoleon zum Kaiser von Frankreich. Aus Furcht, er

würde auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden, nimmt Franz

II. den Titel Kaiser von Österreich an. 1806 legt er, nun Franz I., die

Krone des Heiligen Römischen Reiches zurück und löst es auf. 1816

erwerben die niederösterreichischen Stände diese Büste, die ihn als

Imperator darstellt.

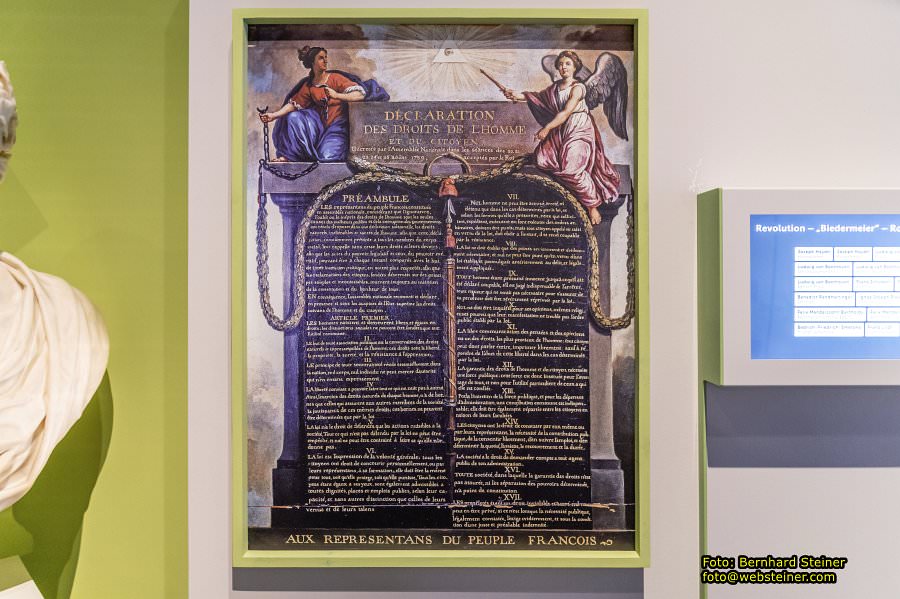

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, um 1789, Jean-Jacques-François Le Barbier (1738-1826)

Im Zuge der Französischen Revolution schreibt die Nationalversammlung

das Recht auf persönliche Freiheit, Schutz des Eigentums und Gleichheit

vor dem Gesetz nieder. Das Volk habe die Gewalt, dem Staat eine

Verfassung zu geben. Alarmiert verfolgen die absolutistischen Monarchen

Europas die Vorgänge.

Die sinkende Macht des Kaisers

1848 besteigt der 18-jährige Franz Joseph in Olmütz/Olomouc den Thron.

Umgeben von konservativen Beratern, versucht er bald nach

Niederschlagung der Revolution seinen absolutistischen

Regierungsanspruch durchzusetzen. Erst militärische Niederlagen in

Oberitalien 1859 und bei Königgrätz/Hradec Králové 1866 bringen ihn

finanziell und damit auch politisch unter Zugzwang. Der Kaiser muss den

Bürgern nun mehr Mitsprache einräumen und einen Ausgleich mit Ungarn

suchen. 1867 erhält Österreich-Ungarn eine liberale Verfassung und wird

zur konstitutionellen Monarchie. Die politischen Forderungen von

Tschechen und Südslawen verhallen indes ungehört. Auch auf den

gesellschaftlichen Wandel reagiert der traditionsbewusste Kaiser nicht.

Das Zeremoniell seines Hofes wirkt wie aus der Zeit gefallen und lässt

auch nichts vom teilweisen Machtverlust erkennen.

„DIE SUCHT, IM NAMEN DER GEMEINDE DAS GROSSE WORT ZU FÜHREN"

Am 6. April 1861 tritt der erste gewählte Landtag von Niederösterreich

zusammen. Ort des Geschehens ist das Landhaus in der Wiener

Herrengasse, wo man bis zur Umsiedlung nach St. Pölten im Jahr 1997

tagt. Einer der umstrittensten Abgeordneten des Niederösterreichischen

Landtages ist Karl Lueger, der demselben ab 1890 angehört. Lueger ist

Galionsfigur und lautes Aushängeschild der 1893 gegründeten

Christlichsozialen Partei, die 1902 die absolute Mehrheit im

Niederösterreichischen Landtag erringt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt

Lueger bereits als Wiener Bürgermeister fest im Sattel. Sein

mächtigster Gegner ist der liberale Statthalter von Niederösterreich,

Erich Graf von Kielmansegg. Er hält mit seiner Meinung nicht hinter dem

Berg.

Kaiser Franz Joseph I. im Ornat des Ordens vom Goldenen Vlies, um 1900, V. Kretschmer

Nach Aussterben der Herzöge von Burgund 1477 übernehmen die Habsburger

den Orden vom Goldenen Vlies. Sie verleihen die Auszeichnung an

verdienstvolle Adelige und sichern sich so deren Loyalität. Großmeister

ist bis heute das Oberhaupt des Hauses Habsburg.

Kleider machen Völker

Die Alltags- und Festkleidung der ländlichen Bevölkerung wird im 19.

Jahrhundert vom Bürgertum als Element einer heilen Welt auf dem Lande

verklärt. Zur gleichen Zeit beginnt sich die Volkskunde

wissenschaftlich mit Trachten zu befassen, sie zu sammeln und zu

dokumentieren. So entstehen Aufzeichnungen bekannter Trachten aus allen

Regionen der Donaumonarchie. Die regionale und nationale Abgrenzung

fördert die spätere Ideologisierung der Tracht - bis hin zur

„völkischen" Trachtenpflege, besonders im Nationalsozialismus. Auch

nach 1945 spielt die Tracht noch eine wesentliche Rolle bei der

Identitätssuche Österreichs und einiger Nachbarregionen jenseits des

„Eisernen Vorhangs". In den vergangenen Jahrzehnten bildet sich mit dem

Landhausstil und erneuerten Trachtenmodellen eine ideologisch weniger

belastete Form der Tracht aus.

Trachtenpuppen, 1990er-Jahre

Die frühe Volkskunde widmet sich mit Begeisterung den verschiedenen Erscheinungsformen der Tracht.

Trachtenausstellungen anhand bekleideter Puppen sind Anfang des 20.

Jahrhunderts sehr beliebt. Diese Gruppe wird nach Aufzeichnungen aus

dem späten 19. Jahrhundert erstellt. Sie gibt regionale Trachten aus

dem Gebiet der Donaumonarchie wieder.

„NIEDERDONAU" – -GAUHAUPTSTADT KREMS

Knapp zwei Monate nach dem vielerorts bejubelten „Anschluss"

Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938

geben die NS-Behörden den Umfang des nunmehrigen Gaues „Niederdonau"

bekannt: Zum Gebiet des bisherigen Bundeslandes Niederösterreich kommen

Teile des Burgenlandes. 97 niederösterreichische Gemeinden werden

hingegen „Groß-Wien" zugesprochen, das sich im Süden nun ungefähr bis

Baden, im Westen bis nach Pressbaum-Alland, im Norden bis knapp vor

Korneuburg und im Osten bis Fischamend erstreckt. Der zum Gauleiter

ernannte St. Pöltner Arzt Hugo Jury will „Niederdonau" zu einem

„Mustergau des Dritten Reiches" machen. Gauhauptstadt wird jedoch nicht

das von ihm favorisierte St. Pölten, sondern Krems.

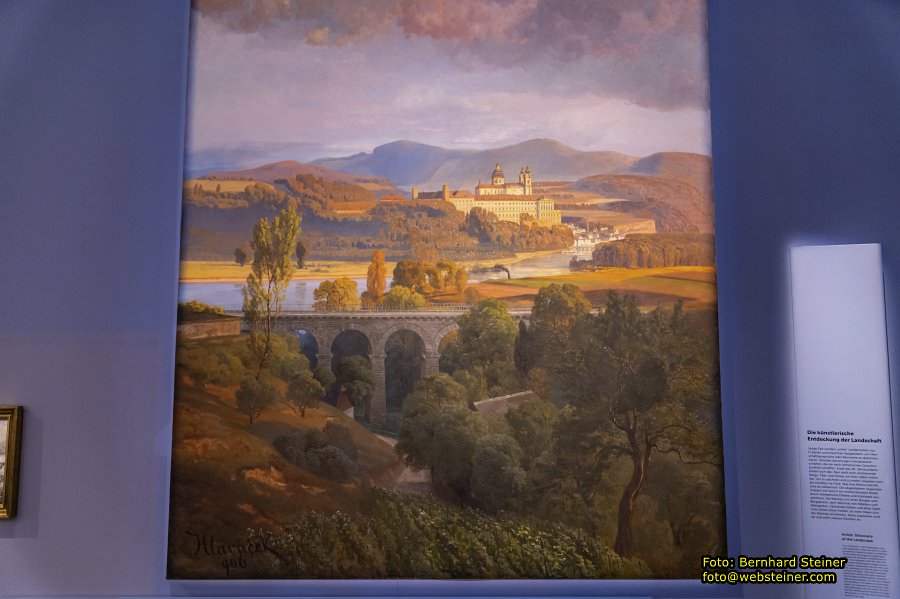

Politische Deutungen einer Landschaft

An alte Kulturlandschaften knüpfen sich zahllose Geschichten,

kollektive Erinnerungen, Sagen und Mythen. Sie lassen sich immer wieder

neu deuten und politisch aufladen. So wird die Wachau im vergangenen

Jahrhundert vielfach vereinnahmt: Die einen sehen in ihr eine ideale

katholische Landschaft von Stiften, Klöstern und Heiligen. Für andere

ist sie typisch altdeutsch - mit ihren Burgen, Rittern und dem

Nibelungenlied, das die Wachau mit dem Rhein verbindet. Als Krems 1938

zur Gauhauptstadt von Niederdonau ernannt wird, verschafft das der

Vorstellung einer „deutschen Wachau" besonderen Auftrieb. Nach 1945 ist

man bemüht, die Wachau politisch zu neutralisieren, und betont nun vor

allem ihr reiches kulturelles Erbe. Die ersten niederösterreichischen

Landesausstellungen der späten 1950er-Jahre geben Ausdruck vom Bemühen

um ein neues Österreichbild.

„Blick gegen Melk mit dem großen Emmersdorfer Viadukt", 1906, Anton Hlavacek (1842-1926)

Das Monumentalgemälde wird für die Internationale Verkehrsausstellung

1906 in Mailand geschaffen. Österreich präsentiert dort seine neuesten

Eisenbahnprojekte, so die Mariazellerbahn und die - damals noch in Bau

befindliche - Wachauer Bahn, zu der das Viadukt im Vordergrund des

Bildes gehört. Bei der Trassenführung werden Wünsche von Denkmal- und

Landschaftsschützern berücksichtigt.

Begegnungsort Küche

Essen stiftet Identität: In der Ernährung werden kulturelle

Unterschiede offenkundig, sie bringt Menschen aber auch zusammen. Immer

ist die Küche ein Ort, an dem Ideen, Rohstoffe und Zubereitungsarten im

wahrsten Sinn des Wortes in einem Topf landen können. Mit dem Essen

lässt sich eine kulinarische „Heimat" schaffen, aber ebenso die Ferne

schmecken. Seit dem 19. Jahrhundert tauschen sich Esskulturen verstärkt

miteinander aus was nicht zuletzt eine Folge der zahlreichen

Migrationsströme ist. Ein gutes Beispiel: die österreichische Küche.

Sie vereint italienische, slowenische, böhmische und ungarische

Einflüsse.

„Sevilla Serie Nr. 17", 1991, Daniel Spoerri (geb. 1930)

Daniel Spoerri schafft um 1960 seine ersten „Fallenbilder". Dazu

fixiert er Gegenstände alltäglicher Handlungen, wie etwa das benutzte

Geschirr einer Mahlzeit, auf ihrer Unterlage und befestigt diese an der

Wand. Den Betrachtenden wird solcherart eine „Falle" gestellt:

Schließlich könne, so die Annahme, ein Tisch mit Resten einer Mahlzeit

nicht hängen.

Modell der Stadt Retz um 1740, Oskar Chmelik

Die Siedlung Retz wird ab 1280 auf Initiative Graf Bertholds von

Rabenswalde um die planmäßig angelegte „Neustadt" erweitert. Diese ist

in einem rechteckigen Grundriss angelegt und von einer Mauer umgeben.

Den Hauptplatz mit dem Rathaus säumen mehrgeschossige Bürgerhäuser.

Dahinter liegen Gassen mit den Häusern der Handwerker.

Der Landesherr: Der Sieg

Rudolfs von Habsburg über Ottokar II. von Böhmen 1276 und dessen Tod in

der Schlacht auf dem Marchfeld 1278 markieren eine Zäsur: Damit beginnt

die 640 Jahre währende Herrschaft der Habsburger in den Herzogtümern

Österreich und Steiermark. Lange Zeit müssen sich die Habsburger als

Landesherren die politische Macht mit Landständen und Städten teilen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind sie auf Steuerleistungen und

militärische Hilfe der Stände angewiesen. Diese Abhängigkeit nützen die

Stände nicht selten offen aus. Erst mit der Niederlage der Stände in

der Schlacht am Weißen Berg bei Prag 1620 vermag der habsburgische

Landesherr das Ringen um die Macht endgültig für sich zu entscheiden.

Der absolute Monarch hält die politische Macht von nun an in seinen

Händen. In der Verwaltung des Landes ist er freilich weiterhin auf die

Stände angewiesen.

Kaiser Friedrich III.:

Friedrich wird 1452 vom Papst in Rom zum römisch-deutschen Kaiser des

Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Die Verschränkung der Kaiserwürde

mit dem Hause Habsburg währt mit wenigen Ausnahmen von 1439 bis zum

Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806. Der hier im hohen Alter

dargestellte Kaiser Friedrich III. leitet 53 Jahre lang dessen

Geschicke.

Die Hauptausstellung ist das Kernstück des Hauses der Geschichte. Sie

präsentiert Geschichte spannend, zeitgemäß und stellt Bezug zu

aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen her. Laufend fließen neue

Forschungsergebnisse in die Präsentation ein.Die Ausstellung ist nicht

nach Epochen gegliedert, sondern nach Themen und Fragen. Wie wurden

Territorien besiedelt und verwaltet? Sind Ein- und Auswanderung nur

Phänomene der Gegenwart? Wie gewinnen Personen und Gruppen Macht über

andere? Wie entsteht das Zusammengehörigkeitsgefühl von Gruppen,

Regionen und Nationen? Welche technischen Erfindungen haben in den

letzten Jahrhunderten Gesellschaft und Umwelt verändert?

Im letzten Drittel des Rundgangs werden politische Konflikte und

Exzesse totalitärer Gewalt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

thematisiert. Aber auch die bedeutenden technischen, sozialen und

politischen Entwicklungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit einem

Blick auf die nähere Zukunft des gemeinsamen europäischen Raumes und

die Rolle Niederösterreichs und Österreichs endet der Rundgang.

DIE WIENER KOMMEN! Der Stadt in den Sommermonaten entfliehen - das gilt

schon im 19. Jahrhundert als en vogue. Damals wie heute sind die

Sommerfrische und der Zweitwohnsitz am Land mehrheitlich privilegierten

Bevölkerungsgruppen vorbehalten. Im 19. Jahrhundert ist es das

wohlhabende Bürgertum, das der großstädtischen Hitze den Rücken

zukehrt. Mit dem Ausbau der Eisenbahn etabliert sich der Wienerwald als

Region für Ausflüge und Zweitwohnsitze und bleibt es: Eichgraben zählt

aktuell 31 Prozent Nebenwohnsitze. Längst aber werden diese nicht mehr

nur genutzt, um im Sommer der Großstadt zu entkommen. Ausgelöst durch

die Coronakrise, haben die Wienerinnen und Wiener heute vermehrt ihr

Büro im Gepäck und schlagen ihr Home-Office im niederösterreichischen

Grün auf. Manche kommen auch, um zu bleiben.

Modell der Dampflokomotive „Vindobona", 1843

Als erste Dampfeisenbahn Österreichs nimmt die

Kaiser-Ferdinands-Nordbahn 1838 ihren fahrplanmäßigen Betrieb auf. Die

„Vindobona" ist die erste Personenzuglokomotive der Bahnstrecke. 1837

in der Lokomotivfabrik George Stephenson & Co hergestellt, zeichnet

sie sich durch eine dritte Achse hinter der Antriebsachse aus. 1865

wird die Lokomotive ausgemustert.

Umbau der Landschaft: Gewässer sind von alters her wichtige

Transportwege und Energielieferanten, aber auch eine latente

Gefahrenquelle. Daher werden sie bereits vom Mittelalter an durch den

Bau von Kanälen und Regulierungen befahrbar gemacht. Ab Mitte des 19.

Jahrhunderts lassen sich dank dampfbetriebener Bagger- und Güterschiffe

auch große Flussläufe regulieren so wie die Donau ab 1870. Später nutzt

man die Wasserkraft zur Gewinnung von Elektrizität im großen Stil.

Erste Kraftwerke entstehen noch vor dem Ersten Weltkrieg. Nationale

Prestigeprojekte sind nach 1945 die großen Kraftwerksprojekte an Donau,

Drau, Save und Inn. Sie schaffen Arbeitsplätze und decken den

steigenden Energiebedarf, lassen aber auch ganze Landstriche in

Stauseen versinken. Nur selten können Bürgerinitiativen Naturparadiese

wie jenes in den Donauauen bei Hainburg retten.

Modell des Dampfschiffes „Maria Anna"

Am 17. September 1837 um acht Uhr in der Früh legt das Dampfschiff

„Maria Anna" an der Linzer Donaulände an - als erstes Passagierschiff,

das auf dieser Strecke fährt. Von Wien nach Linz hat es „nur" 55

Stunden und 22 Minuten gebraucht. Ein Schiffszug benötigt zu dieser

Zeit 14 Tage.

Baugrube in Persenbeug, 1956/57, Karl Schiestl (1899-1966)

Erste Planungen für ein Donaukraftwerk bei Ybbs werden bereits in den

1920er-Jahren angestellt. Obwohl 1936 eine wasserrechtliche Bewilligung

für den Bau erfolgt, wird das Kraftwerk erst 20 Jahre später eröffnet.

Es gilt als Prestigeprojekt der Wiederaufbauzeit und wird als solches

von einem namhaften Künstler festgehalten.

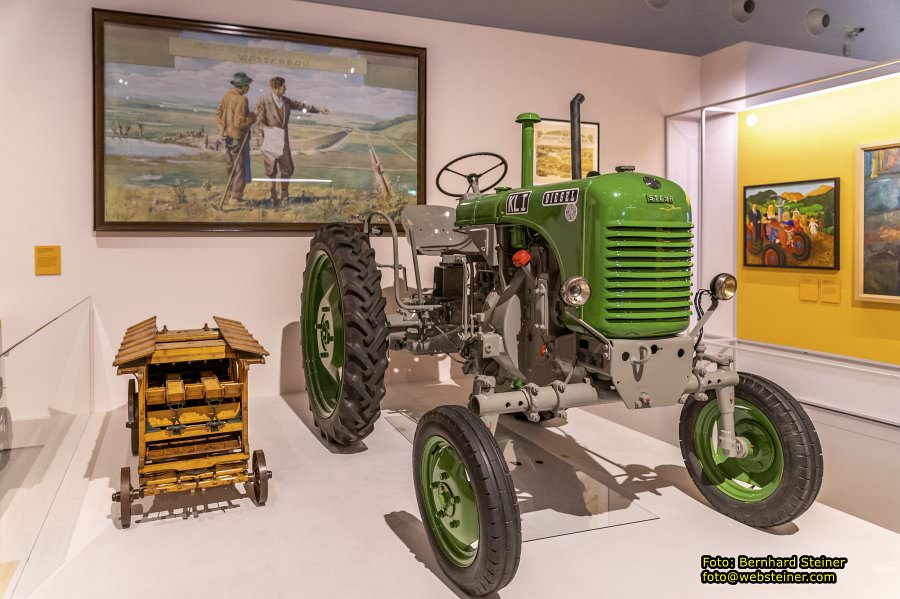

Steyr 80a, 1955

Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg

kommt es zur Motorisierung der Landwirtschaft: Erstmals können auch

kleinere Betriebe von tierischer Zugkraft auf Traktoren umsteigen. 1949

kommt der 15 PS starke „15er Steyr" auf den Markt. Das Modell 80a wird

wegen seiner Bodenfreiheit auch „Hackfruchter" genannt.

Modell einer Dampfdreschmaschine

Dampfdreschmaschinen stehen ab 1850 in Großbetrieben in Verwendung.

Durch die Bildung von Dreschgenossenschaften und den Lohndrusch können

ab 1900 auch kleinere Betriebe die teuren Maschinen nützen. Besonders

vorteilhaft sind Modelle, die ausdreschen, ausputzen und sortieren,

also nahezu marktfähige Körner liefern.

Fossile Energie

Kohle ist der erste wichtige fossile Energieträger. Im 20. Jahrhundert

laufen ihr Erdöl und Erdgas den Rang ab. Zu den frühesten bekannten

Lagerstätten der Habsburgermonarchie gehören die Ölfelder in Galizien.

In Österreich stößt man in den 1930er-Jahren im Raum Zistersdorf

erstmals auf wirtschaftlich bedeutende Erdöllagerstätten. In der

NS-Zeit werden die niederösterreichischen Ölfelder für die deutsche

Rüstung, in den Jahren der sowjetischen Besatzung für die Wirtschaft

der UdSSR ausgebeutet. Aus der Sowjetischen Mineralölverwaltung (SMV)

wird mit dem Staatsvertrag 1955 die Österreichische Mineralölverwaltung

(heute OMV). Sie kann den Erdölbedarf des Landes zunächst noch selbst

decken. Heute macht Erdöl aus dem Weinviertel nur mehr zehn bis 15

Prozent der in Österreich benötigten fossilen Energie aus.

„Ölfeld bei Mühlberg", 1956/57, Karl Schiestl (1899-1966)

Schnittmodelle zur Erdölförderung im Weinviertel, um 1990

Nach erfolgreicher Voruntersuchung wird eine Bohrung vorgenommen, die

im Weinviertel in eine Tiefe von bis zu 8,5 Kilometern reichen kann.

Sind die Förderrohre fertig, wird statt des Bohrturms eine sogenannte

Sonde errichtet. Diese pumpt das Rohöl beziehungsweise ein

Öl-Wasser-Gemisch, das nur zu einem Zehntel aus reinem Öl besteht, aus

der Erde.

Gesticktes Spruchtuch: Gestickte Sinnsprüche schmücken ab der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts bürgerliche und später auch bäuerliche

Haushalte. Ihre Verbreitung steht auch mit der Aufwertung des Wohnraums

in Zusammenhang - schließlich schützen solche Tücher Wände und Möbel.

Sie sind mit Haussegen, moralischen Anweisungen oder Appellen versehen,

sein Schicksal zu ertragen.

Freude an der Häuslichkeit hat noch keine Frau gereut

Stechuhr, um 1911

Stech- und Stempeluhren kommen in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts auf, sie werden zum Symbol für die Durchsetzung penibler

Pünktlichkeit in der Arbeitswelt. Mit der exakten Erfassung der

Arbeitszeit wird Akkordarbeit möglich. Sie erleichtert die Planung der

Produktion, diszipliniert nicht zuletzt aber auch Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

Zimmerplan des Hotel Panhans am Semmering, um 1930

Das Hotel Panhans wird 1888 von Vinzenz Panhans gegründet, der zuvor

als Küchenchef im nahen Südbahnhotel tätig ist. Bis zum Ersten

Weltkrieg wächst das „Panhans" auf 400 Zimmer an und zählt damit zu den

größten Hotels Europas. Den heute noch bestehenden Erweiterungsbau

planen die Theaterarchitekten Hermann Helmer und Ferdinand Fellner.

Teller aus dem Südbahnhotel, um 1882, Désirée Vasko-Juhász

Die Idee zur Errichtung des Südbahnhotels geht auf den Generaldirektor

der Südbahn-Gesellschaft, Friedrich Schüler, zurück. Es soll für

zusätzliche Einnahmen und eine Erhöhung der Fahrgastfrequenz sorgen.

1882 ist das Hotel fertig, es folgen Zubauten und Erweiterungen. In

seiner Blütezeit zählt das Haus mehr als 350 Zimmer und beherbergt über

1.000 Gäste.

Modell des Austro-Daimler Benzin-Triebwagens BBÖ VT 63, 1933/34, Fritz Sedlacek

Als Anfang der 1930er-Jahre der Automobilmarkt durch die

Wirtschaftskrise zusammenbricht, entwickelt Austro-Daimler mehrere

Schnelltriebwagen für die Bahn. Der VT63 wird für den Fernverkehr auf

der Südbahn gebaut. Die wirtschaftlichen Probleme des Unternehmens

lassen sich dadurch aber auch nicht lösen. Als Austro-Daimler 1934 mit

der Steyr AG fusioniert, wird der Bau von Pkw gänzlich eingestellt.

GETEILTES LAND

Österreich ist ab dem Kriegsende 1945 von den Streitkräften der

Alliierten besetzt. Die Besatzungsmächte teilen Österreich in vier

Zonen auf, deren Grenzen quer durch das Land verlaufen.

Niederösterreich, Burgenland und das oberösterreichische Mühlviertel

werden von den Sowjets besetzt. Das in der sowjetischen Besatzungszone

liegende Wien gliedern die Alliierten in fünf Sektoren: Wenn man so

will, erhält jede Besatzungsmacht ein Stück vom Kuchen, also einen

Sektor der Hauptstadt. Das Wiener Stadtzentrum als fünften,

internationalen Sektor kontrollieren die Alliierten gemeinsam. Die

Bewegungsfreiheit der Menschen im geteilten Land ist stark

eingeschränkt. Für die niederösterreichische Bevölkerung liegt Wien,

trotz der geringen geografischen Distanz, in weiter Ferne.

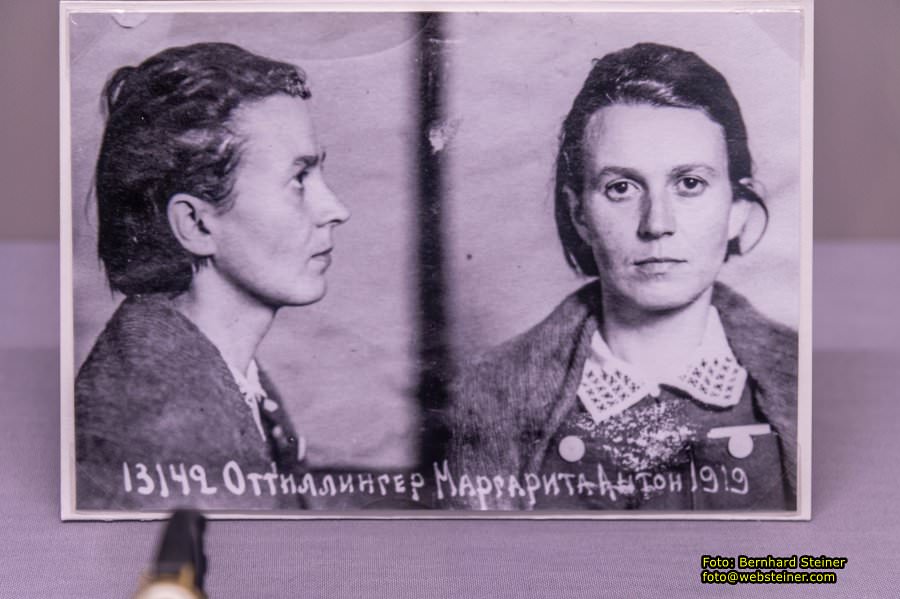

Fahndungsfoto Margarethe Ottillingers, aufgenommen in Baden bei Wien, November 1948

Am 5. November 1948 wird die aus Steinbach stammende Margarethe

Ottillinger - damals eine der höchsten Beamtinnen der Republik - am

amerikanisch-sowjetischen Zonenübergang auf der Ennsbrücke nahe St.

Valentin verhaftet. Der ebenfalls im Auto sitzende Minister Peter

Krauland greift nicht ein. Sie wird der Spionage und Fluchthilfe für

einen sowjetischen Ingenieur bezichtigt - und zur Lagerhaft im GULAG

verurteilt.

Nach ihrer Verhaftung wird Ottillinger die Uhr abgenommen und vor ihren

Augen zerlegt. Die Botschaft dieser „Durchsuchung" ist ihr in diesem

Moment völlig klar, wie sie später festhält: Von nun an, in

sowjetischer Haft, spielt Zeit für sie keine Rolle mehr. Sie überlebt

sieben Jahre im sowjetischen GULAG, kehrt 1955 zurück und wird

Vorstandsmitglied der OMV.

NIEDERÖSTERREICH IM WANDEL

Zehn Jahre nach Wiedererrichtung der Republik und nach langem Ringen

der Regierungen Leopold Figl und Julius Raab wird 1955 der

Staatsvertrag unterzeichnet: „Österreich ist frei". Der Wiederaufbau

erfolgt großteils mit US-amerikanischer Hilfe. Wirtschaft, Gesellschaft

und Kultur können sich frei entwickeln. Industrialisierung,

Massenkonsum, Umweltbewegung, Emanzipation der Frau, neue

Kommunikationsmittel: Der gesellschaftliche Wandel schreitet

beschleunigt voran. Die Globalisierung lässt die Welt enger

zusammenrücken, gleichzeitig bekommen regionale Besonderheiten einen

höheren Stellenwert. Zunächst noch benachteiligt durch die Folgen der

sowjetischen Besatzung und seine Lage am „Eisernen Vorhang", entwickelt

sich Niederösterreich vom industrialisierten Agrarland zum agrarischen

Industrieland ... und schließlich zu einer Modellregion im Herzen

Europas, die mit kultur- und forschungspolitischen Initiativen von

überregionaler Bedeutung hervortritt.

Niederösterreich: Wiege der Republik

Am 1. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, nimmt Karl Renner von

Gloggnitz aus Kontakt mit sowjetischen Truppen auf - zur gleichen Zeit,

als ihn bereits Offiziere im Auftrag Stalins suchen. In Hochwolkersdorf

und Köttlach verhandelt man in der Folge über eine Staatsregierung. Am

27. April 1945 wird die Republik für wiedererrichtet und unabhängig

erklärt. Renner beruft sich dabei auf die Moskauer Deklaration von

1943. Ende September erkennen die Bundesländer die Regierung aus

Vertretern von Volkspartei (ÖVP), Sozialisten (SPÖ) und Kommunisten

(KPÖ) an. Sie wird nun auch von den Westalliierten bestätigt. Nach

zwölf Jahren gelten wieder demokratische Grundsätze. Bei der

Nationalratswahl am 25. November gewinnt die ÖVP überraschend die

absolute Mehrheit und stellt mit Leopold Figl den Bundeskanzler einer

Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPӦ.

Leopold Figl, Franz Anton Coufal (1927-1999)

Der Agraringenieur Leopold Figl (1902-1965) wird 1934 zum Direktor des

Niederösterreichischen Bauernbundes. Nach dem „Anschluss" verhaften die

Nationalsozialisten Figl als Funktionär des „Ständestaates" umgehend

und transportieren ihn ins KZ Dachau. Nach seiner Entlassung 1943

schließt er sich dem Widerstand an. Im April 1945 begründet Figl die

Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit; bis 1951 steht er ihr als erster

Obmann vor. In den ersten Monaten der Zweiten Republik ist Figl

Vizekanzler in der Regierung Renner, Ende 1945 wird er

zum Bundeskanzler gewählt. Seine achtjährige Kanzlerschaft und seine

anschließende Tätigkeit als Außenminister sind von Bemühungen um die

Konsolidierung der jungen Republik und ihre internationale Anerkennung

geprägt. Unter Figls Beteiligung kommt 1955 der Österreichische

Staatsvertrag zustande. 1962 wird er zum Landeshauptmann von

Niederösterreich bestellt.

Julius Raab, 1957, Gustinus Ambrosi (1893-1975)

Der in St. Pölten geborene Julius Raab (1891-1964) beginnt seine

politische Karriere 1927 als christlichsozialer Abgeordneter im

Nationalrat. Zeitgleich führt er die niederösterreichische Heimwehr an.

Vor dem „Anschluss" 1938 ist Raab kurzzeitig Handels- und

Verkehrsminister. Als Mitbegründer der Österreichischen Volkspartei und

des Österreichischen Wirtschaftsbundes 1945 ist er auch in der Zweiten

Republik als Nationalrat tätig. Von 1953 bis 1961 leitet er deren

Geschicke als Bundeskanzler. In seine Amtszeit fallen der von ihm durch

den „Raab-Kamitz-Kurs" mitverantwortete wirtschaftliche Aufstieg

Österreichs und der Abschluss der Verhandlungen zum Staatsvertrag. Er

bleibt deshalb als „Staatsvertragskanzler" in Erinnerung.

Österreichischer Staatsvertrag

Da Österreich in der Moskauer Deklaration von 1943 als erstes Opfer der

NS-Angriffspolitik bezeichnet wird, braucht es keinen Friedensvertrag.

1947 beginnen in London die Verhandlungen mit den Siegermächten über

den Staatsvertrag. Ziel ist die Wiederherstellung Österreichs. Der

Kalte Krieg und sowjetische Ablöseforderungen verzögern die

Verhandlungen. Erst nach dem Tod Stalins kommt es zur Einigung mit der

Sowjetunion im Moskauer Memorandum. Es gilt als Geburtsstunde der

österreichischen Neutralität und macht den Weg zum Staatsvertrag frei.

Dieser schreibt etwa das Anschlussverbot an Deutschland,

Minderheitenrechte sowie das Verbot der NS-Wiederbetätigung fest -

nicht aber die Mitverantwortung Österreichs am Zweiten Weltkrieg,

obgleich diese in der Moskauer Deklaration festgehalten ist. Am 15. Mai

1955 wird der Staatsvertrag im Schloss Belvedere unterzeichnet.

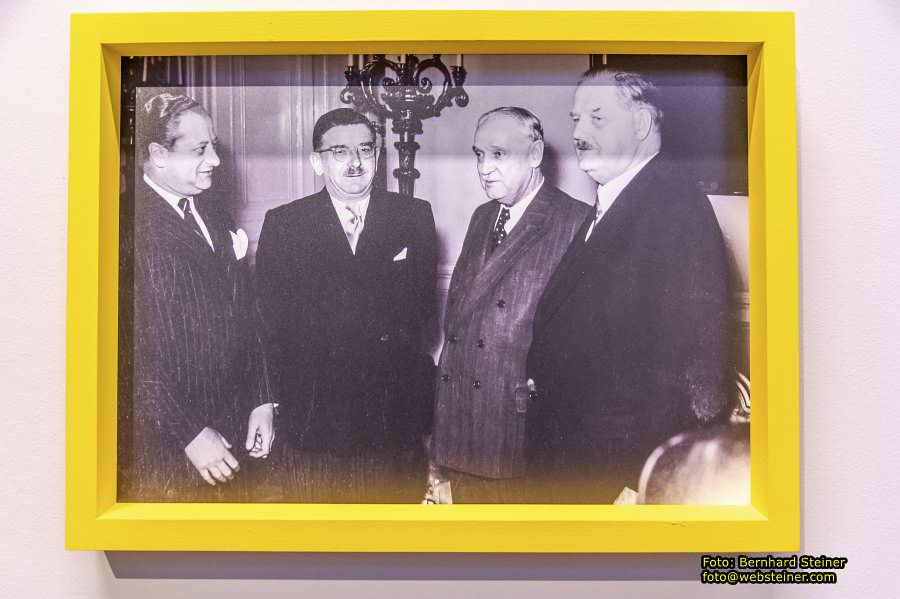

Delegation für die Staatsvertragsverhandlungen in Moskau, 6. April 1955

Das Bild zeigt die österreichische Delegation für die

Staatsvertragsverhandlungen einige Tage vor dem Abflug nach Moskau:

Staatssekretär Bruno Kreisky, Außenminister Leopold Figl, Vizekanzler

Adolf Schärf und Bundeskanzler Julius Raab (v. l. n. r.).

„Unterzeichnung des Staatsvertrages im Belvedere", 1956, Sergius Pauser (1896-1970)

Ein offizielles Ölgemälde soll den Moment der Unterzeichnung des

Staatsvertrages festhalten. Im Auftrag der Regierung fertigt der

Künstler Sergius Pauser vor Ort Skizzen an. Das daraus entstandene

Ölgemälde lehnt Bundeskanzler Julius Raab jedoch ab, da die Gesichter

der einzelnen Teilnehmer kaum erkennbar sind. Er beauftragt den Maler

Robert Fuchs mit einem neuen Gemälde. Das Land Niederösterreich erwirbt

später eine Fassung des Ölgemäldes von Pauser.

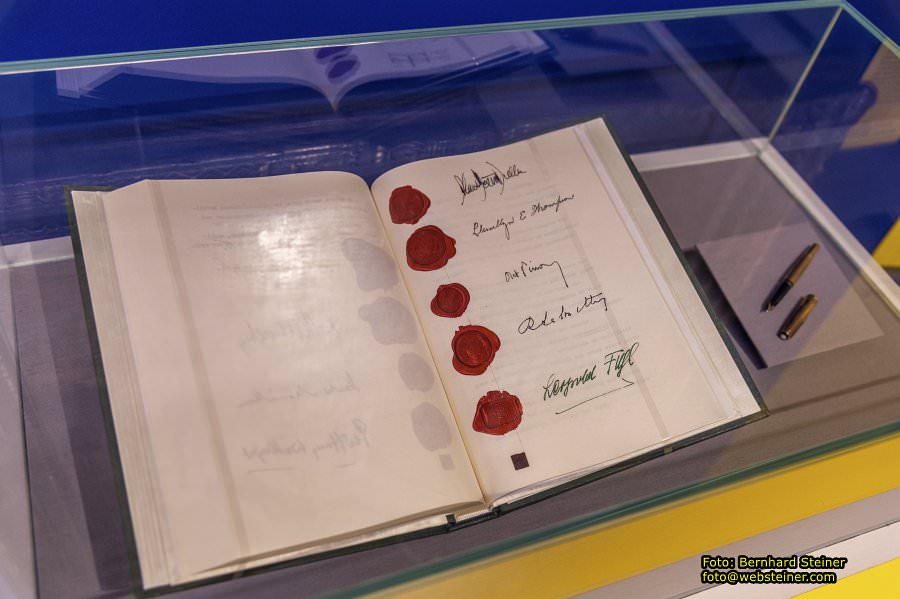

Replikat des Staatsvertrags

Am 15. Mai 1955 wurde der Österreichische Staatsvertrag im Schloss

Belvedere von neun Personen unterzeichnet. Sie vertraten die alliierten

Mächte USA, Frankreich und die Sowjetunion sowie die österreichische

Bundesregierung. Der Staatsvertrag, der die vollumfängliche

Wiederherstellung der Souveränität Österreichs festlegte, ist ein

elementarer Baustein der österreichischen Erinnerungskultur. Er wurde

zum Sinnbild der Befreiung und des Neuanfangs. Zahlreiche Legenden

bildeten sich mit der Zeit, so etwa die Erzählung von der

Trinkfestigkeit Leoplod Figls, die sich in der Verhandlung mit dem

sowjetischen Außenminister Molotov positiv ausgewirkt hätte, und

selbstverständlich die berühmten Worte „Österreich ist frei!“, die in

der kollektiven Erinnerung von Leopold Figl auf dem Balkon des

Belvederes ausgerufen wurden – tatsächlich wurden sie das aber nur in

einem Zusammenschnitt für das Fernsehen, denn der berühmte Satz war

schon davor im Marmorsaal ausgesprochen worden. Für die Eröffnung des

Hauses der Geschichte in St. Pölten wurde 2017 vom russischen

Außenministerium ein Replikat des im Staatsarchiv Moskau befindlichen

Staatsvertrags übergeben, das nun dauerhaft im Museum Niederösterreich

ausgestellt ist.

Vollständiges Faksimile des Österreichischen Staatsvertrags, 1955

Im April 1955 nehmen Bundeskanzler Raab, Vizekanzler Schärf,

Außenminister Figl und Staatssekretär Kreisky in Moskau an

entscheidenden Verhandlungen teil. Im „Moskauer Memorandum"

verständigen sie sich mit den sowjetischen Verhandlern auf die

„immerwährende Neutralität" Österreichs. Der Weg für den Staatsvertrag

ist frei.

Füllfeder von Außenminister Leopold Figl

Am 15. Mai 1955 unterzeichnen die Außenminister der UdSSR, der USA,

Großbritanniens und Frankreichs den Staatsvertrag in einer feierlichen

Zeremonie im Wiener Schloss Belvedere. Leopold Figl setzt als

österreichischer Außenminister seine Unterschrift mit dieser Füllfeder

und in grüner Tinte unter den Vertrag.

„Stanglpuch" MS 50 und Puch S 125, 1954

Die Massenmotorisierung nach 1945 wird zunächst von Zweirädern

vorangetrieben. Günstig und bei (männlichen) Jugendlichen beliebt ist

etwa die Puch MS 50, da sie ab 16 Jahren und ohne Führerschein gefahren

werden kann. Die stärkere Puch S 125 wird dafür oft mit einem Beiwagen

kombiniert und stellt fast schon ein Familienfahrzeug dar.

VOM ZIEGELTEICH ZUR GOLDGRUBE

Die österreichische Erfolgsmarke Eumig kennt heute fast niemand mehr -

dabei ist das Unternehmen bei Filmkameras und -projektoren für den

Heimgebrauch einst Weltmarktführer. Ein weithin sichtbares Vermächtnis

hat Eumig aber doch hinterlassen: seine 1974 eröffnete Firmenzentrale,

ein zehnstöckiges Hochhaus in Wiener Neudorf, nahe der Shopping City

Süd. Seinen heutigen Namen verdankt das Gebäude jedoch einem späteren

Nutzer, dem Unterwäscheriesen Palmers. Monolithisch und

wohlproportioniert ist das grünlich schillernde Hochhaus ein Blickfang

für jene, die auf der A2 vorbeirasen. Kühn und zukunftsweisend ist

nicht nur die Architektur, sondern auch die kaufmännische Entscheidung

des Wiener Unternehmens Eumig, seine Produktion vor die Tore der Stadt

zu verlegen - dorthin, wo einst Ziegelteiche waren.

Eumig-Schmalfilmkamera C3, um 1950

Die 1919 in Wien gegründete Firma Eumig übersiedelt 1956 nach Wiener

Neudorf. Bereits 1934 beginnt man mit der Erzeugung von Filmkameras.

Vom Modell C3 werden bis 1959 300.000 Stück hergestellt. Damit ist es

auch einem breiteren Publikum möglich, Erinnerungen im „Laufbild"

festzuhalten.

TV-, Radio- und Plattenspielerkombination Minerva Belvedere 589A, 1957/58

1955 beginnt in Österreich das TV-Zeitalter. Ähnlich wie das Radio 30

Jahre zuvor erobert das Fernsehen die Wohnzimmer und verändert den

Medienkonsum nachhaltig. Zwar sind die ersten Geräte noch

unerschwinglich - dieses Modell hat etwa den Preis eines Kleinwagens -,

doch rasch wird ihr Besitz zum Statussymbol.

Schneidetisch von Franz Antel, Nostalgiewelt Eggenburg

Filmregisseur Franz Antel (1913-2007) gilt als einer der

meistbeschäftigten Vertreter des österreichischen Kinos der

Nachkriegszeit. In den 1950er-Jahren feiert er mit Heimatfilmen wie

„Kaisermanöver" oder „Vier Mädels aus der Wachau" große Erfolge beim

Kinopublikum. Erst sein Spätwerk - die filmische Auseinandersetzung mit

der NS-Zeit in „Der Bockerer" - bringt ihm 1981 auch die Anerkennung

der Kritik ein.

Mit „Erinnern für die Zukunft“ kann man auf eine Zeitreise gehen.

Besuchen wir die Jahre 1945, 1955, 1995 und 2005. Jahre, die für

Niederösterreich und die hier lebenden Menschen eine große Bedeutung

hatten und haben. Blicken wir in die Vergangenheit, um die Zukunft

gestalten zu können.

Modell von Regierungsviertel und Kulturbezirk St. Pöltens

Aus einem internationalen Wettbewerb zur Gestaltung des

Regierungsviertels geht 1990 der Entwurf des österreichischen

Architekten Ernst Hoffmann als Siegerprojekt hervor. Zwei Jahre wird

geplant, fünf Jahre gebaut. 1997 übersiedelt die Landesverwaltung von

der Wiener Innenstadt in das neue Regierungsviertel. Das

Landtagsgebäude liegt direkt an der Traisen, daneben befindet sich der

Sitz der Landesregierung. Hinter dem rund 80 Meter hohen Klangturm

erstreckt sich der Kulturbezirk mit dem Festspielhaus (Architekt Klaus

Kada), dem Museum Niederösterreich (Architekt Hans Hollein), der

Landesbibliothek (Architekten Paul Katzberger und Karin Bily) und dem

Landesarchiv (Architekten Paul Katzberger und Michael Loudon). Das

Areal wird nach 1997 noch erweitert: 1998 geht etwa das

ORF-Landesstudio in Betrieb.

Hauptausstellung im Haus für Natur

Rund 40 lebende, einheimische Tierarten leben in Aquarien, Terrarien

und in Formicarien. Im 125.000 Liter fassenden großen Donaubecken

glauben manche Besucherinnen und Besucher einen Hai zu sehen, einen

Fisch mit asymmetrischer Schwanzflosse. Doch bei genauem Hinsehen ist

der „Hai“ ein Waxdick, ein Vertreter der Störe. Er ist eine von rund 40

Tierarten, die im Museum Niederösterreich gepflegt werden. Darunter

befinden sich viele gefährdete Arten. Seit 2002 besitzt das Museum die

Betriebsbewilligung als Zoo. Strenge Auflagen sind damit verbunden,

unter anderem die Anstellung ausgebildeter Tierpflegerinnen:innen

regelmäßige Tierarzt-Visiten und die Führung von Zuchtbüchern. Der

Nahrungsbedarf der gehaltenen Tiere ist übrigens beträchtlich. Jährlich

werden 150 kg Futterfische, 30.000 Heuschrecken und 50 kg Mehlwürmer

verfüttert.

SCHNEEHASE (Lepus timidus)

Die Verbreitung des Schneehasen in Österreich beschränkt sich auf die

Alpen. Hier hält er sich bevorzugt im Bereich zwischen der

geschlossenen Waldgrenze bis zur Baumgrenze auf. In der offenen

Landschaft über der Baumgrenze sind Zwergstrauchbestände, die

ausreichend Deckung bieten, wichtiger Bestandteil seines Lebensraumes.

Der Wechsel vom weißen Winterfell zum braungrauen Sommerfell erfolgt

über ein geschecktes Übergangsfell. Das sehr dichte Winterfell ist bis

auf die Ohrspitzen vollständig weiß.

ALPENMURMELTIER (Marmota marmota)

Das Alpenmurmeltier ist das zweitgrößte heimische Nagetier und in den

Alpen weit verbreitet, der heutige Bestand in den Ostalpen

Niederösterreichs geht jedoch auf die Wiederansiedelung in der Mitte

des 19. Jahrhunderts sowie die Jahre zwischen 1950 und 1980 zurück,

während die Ursprungsbestände durch Überjagung ausgelöscht wurden. Der

typische Lebensraum der Alpenmurmeltiere sind die alpinen Rasenflächen

jenseits der Baumgrenze, wo sie geeignete Futterpflanzen finden.

SOZIALVERHALTEN

Murmeltiere sind äußerst gesellig und leben in größeren

Familienverbänden, wobei meist die Nachkommen verschiedener Jahre mit

dem dominanten Paar zusammenleben. Innerhalb der Gruppe herrscht eine

strenge Rangordnung. Ein Revier ist rund 2,5 ha groß. Die Reviergrenze

wird von den dominanten Tieren, auf ihren Patrouillengängen, mit einem

Sekret aus den Wangendrüsen markiert.

WARNRUF

Nach dem Prinzip „mehr Augen sehen mehr" bietet das Zusammenleben in

der Gruppe entscheidende Vorteile. Ist eine Gefahr erst einmal

entdeckt, wird der Rest der Gruppe alarmiert, mit einem einzelnen

schrillen „Pfiff" oder einer Serie von kurzen aufeinanderfolgenden

Warnrufen. Ein einzelner Pfiff deutet auf eine unmittelbare Gefahr

(angreifender Adler) hin und löst eine sofortige Fluchtreaktion aus,

während eine Serie von Pfiffen auf eine potenzielle Bedrohung

aufmerksam macht (Wanderer, Füchse).

WIENS „HERRLICHER HINTERGRUND“

Lange Zeit haben Rehe, Hirsche, Wildschweine, Luchse und Bären den

Wienerwald für sich, wenn nicht gerade herrschaftliche Jäger ihnen das

Leben schwermachen. Als Jagdgebiet der Landesfürsten ist der Wald für

die Bevölkerung nicht zugänglich. Auch gerodet wird er nicht. Als die

Truppen des Osmanischen Reichs 1529 durch Niederösterreich ziehen und

Wien belagern, kommt es zu ersten umfangreichen Schlägerungen. Das Holz

wird als Baumaterial für Befestigungsanlagen und für den Wiederaufbau

der Stadt benötigt. Mit dem Wachstum der Stadt steigt auch der Bedarf

an Brenn- und Bauholz. Unter Kaiser Franz Joseph I. werden große Teile

des Waldes beinahe zur Abholzung freigegeben. Ein entschlossener

Mödlinger weiß das zu verhindern und rettet Wiens herrliche Umgebung.

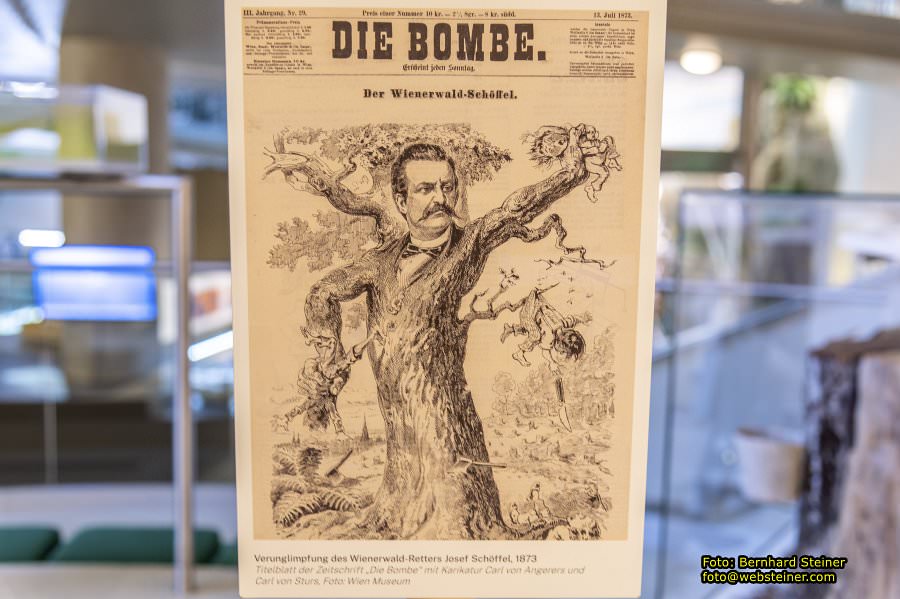

Verunglimpfung des Wienerwald-Retters Josef Schöffel, 1873

Titelblatt der Zeitschrift Die Bombe mit Karikatur Carl von Angerers und Carl von Sturs

Das Haus für Natur im Museum Niederösterreich versteht sich nicht nur

als gelungene Mischung aus interaktivem Museum und lebendigem Zoo,

sondern auch als Kompetenzzentrum für Forschung und Vermittlung. Im

Zuge dieser Mission wurde das Veranstaltungsformat „Erlebte Natur“

entwickelt, das spannende Dialoge zu gesellschaftsrelevanten Themen

präsentiert. Die Versachlichung oft emotional geführter Debatten und

neueste wissenschaftliche Erkenntnisse stehen dabei im Fokus.

BRAUNBÄR (Ursus arctos)

Braunbären sind sehr anpassungsfähige Säugetiere. Sie haben sich

verschiedenste Lebensräume und Kontinente auf der nördlichen

Erdhalbkugel erschlossen. Weltweit gibt es rund 20 Unterarten, die sich

in Körpergröße und Fellfarbe, vor allem aber durch ihr

Verbreitungsgebiet unterscheiden.

BÄRENSCHLAF

Während der Wintermonate finden Braunbären nicht genügend Nahrung.

Daher verbringen sie die kalte Jahreszeit in mit weichen Materialien

ausgebetteten Fels- oder Erdhöhlen. Bei dieser Winterruhe sinkt - im

Unterschied zu echten Winterschläfern - die Körpertemperatur nur

unwesentlich (um ~1°C). Sauerstoffbedarf und Atemfrequenz werden

reduziert, die Herzschlagrate fällt auf ein Viertel bis auf die Hälfte

des normalen Wertes (rund 40 Schläge pro Minute). Dieser Zustand lässt

sich mit einem tiefen Schlaf vergleichen. Wird ein Bär aber gestört,

ist er in kurzer Zeit wach.

JÄGER, SAMMLER - ALLESFRESSER

Das natürliche Nahrungsangebot im Lauf der Jahreszeiten ist sehr

unterschiedlich, doch daran haben sich die Braunbären perfekt

angepasst. Wenn sie aus ihrer Winterruhe erwachen, ist die Speisekarte

sehr karg. Um den sprichwörtlichen „Bärenhunger" zu stillen, ist

„Fallwild" neben Würmern, Insekten, kleinen und größeren Wildtieren

eine wichtige Nahrungsquelle. Im Sommer werden die Bären zu

Vegetariern, neben Gräsern und Kräutern stehen jetzt auch junge Triebe,

Wurzeln und Knollen, auf dem Speisezettel. Bis zum Spätherbst fressen

sich die Bären mit Eicheln, Nüssen, Bucheckern und verschiedensten

Früchte eine dicke Speckschicht an, von der sie während ihrer

Winterruhe zehren.

DER ÖTSCHERBÄR - EINE TRAGISCHE ERFOLGSGESCHICHTE

Im Jahr 1972 wanderte ein slowenischer männlicher Braunbär in die

nördlichen Kalkalpen ein und siedelte sich in der

steirisch-niederösterreichischen Grenzregion zwischen Ötscher und

Hochschwab an. Nach langer Zeit lebte wieder ein Bär in

Niederösterreich und wurde als „Ötscherbär" zum Hoffnungsträger. Auf

Initiative des WWF startete ein Wiederansiedelungsprojekt, zwischen

1989 und 1993 wurden drei aus Slowenien stammende Bärenweibchen

ausgewildert, bald darauf gab es den erhofften Nachwuchs. Insgesamt 31

Jungbären wurden geboren und eine kleine Population von bis zu 12

Tieren lebte dauerhaft in den nördlichen Kalkalpen. In den Folgejahren

verschwanden rund 20 Bären, einige wurden illegal abgeschossen. Im Jahr

2009 war der Bestand bis auf die zwei alten Bärenmännchen „Max" und

„Djurno" zusammengeschmolzen. 40 Jahre, nachdem der erste Braunbär

zurückgekehrt war, ist er in den nördlichen Kalkalpen erneut

ausgestorben: 2012 konnte kein einziger Bär nachgewiesen werden.

Wildschwein

Fuchs

Waschbär

Fische

Ringelnatter (Natrix natrix)

Häufigste heimische Schlangenart, die ein weites Spektrum

unterschiedlichster Lebensräume in der Nähe von Gewässern sowie die

Gewässer selbst besiedelt. Sie fehlt lediglich in ausgesprochen

trockenen Gebieten und im Hochgebirge. Das typische Erkennungsmerkmal

sind ihre beiden Halbmondflecke im Nackenbereich. Das robust gebaute

Weibchen ist markant größer als das zierlich wirkende Männchen. Bei

Bedrohung beißt die Ringelnatter nicht, sondern versucht, ihren Gegner

durch eine stark stinkende, gelbe Flüssigkeit abzuschrecken.

Hauptnahrung sind Amphibien.

Erdkröte (Bufo bufo)

Kröten sind an Land lebende Tiere, die zur Paarungszeit im März/April

für wenige Tage ihre Laichgewässer aufsuchen. Dort hängen die einzelnen

Weibchen 3.000 bis 8.000 Eier in meterlangen Schnüren an

Wasserpflanzen. Die Larven leben 2 bis 3 Monate im Wasser, bevor die

Umwandlung zur Kröte abgeschlossen ist. Im Gegensatz zu anderen

Kaulquappen werden die der Erdkröte von Fischen meist verschmäht.

SUMPFSCHILDKRÖTE (Emys orbicularis) Jungtiere Nachzucht des MUSEUM NIEDERÖSTERREICH

Die Europäische Sumpfschildkröte steht in Österreich auf der Roten

Liste gefährdeter Tiere und ist massiv vom Aussterben bedroht. Die

eigene Nachzucht des MUSEUM NIEDERÖSTERREICH stellt daher einen

wertvollen Beitrag zur Arterhaltung dar. Die Eltern dieser Jungtiere

leben im Außenbiotop des Museums.