web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Naturhistorisches Museum Wien - NHM

Hofärar des Kaiserforums, Jänner 2023

Das Naturhistorische Museum Wien (kurz NHM) ist ein Naturmuseum am Maria-Theresien-Platz in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien. Gegründet als k. k. Naturhistorisches Museum, zählt es zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Der Neorenaissancebau wurde 1871 bis 1889 durch Franz Joseph I. von Gottfried Semper und Karl von Hasenauer als Teil des Kaiserforums errichtet.

Etwa um das Jahr 1750 kaufte Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen,

der in den habsburgischen Erblanden mitregierende Ehemann der

österreichischen Monarchin Maria Theresia, vom Florentiner Johann

Ritter von Baillou (1679–1758) die zu dieser Zeit größte Sammlung an

Naturalien. Das Herz der Sammlung bildeten 30.000 Objekte, darunter

seltene Schnecken, Korallen, Muscheln sowie kostbare Edelsteine und

seltene Mineralien. Schon damals wurde die Sammlung nach

wissenschaftlichen Kriterien geordnet.

Im Laufe der Zeit wurden die Sammlungen so umfangreich, dass die

Räumlichkeiten der Hofburg nicht mehr genug Platz boten. Im Zuge der

von Franz Joseph I. zu Weihnachten 1857 in Auftrag gegebenen Schleifung

der nicht mehr zeitgemäßen Wiener Stadtmauer und des Baues der

Ringstraße sah der mit der Verwertung der Grundstücke beauftragte

Stadterweiterungsfonds auch Platz für Neubauten für zwei Hofmuseen vor,

das naturhistorische und das kunsthistorische.

Das als k. k. Naturhistorisches Museum gegründete Haus, das die großen

kaiserlichen Sammlungen der k.k. Hof-Naturalienkabinette aufnahm, wurde

am 10. August 1889 eröffnet. Das Hofärar wurde am 12. November 1918 vom

Staat Deutschösterreich, 1919 Republik Österreich, übernommen. Das

Naturhistorische Museum, seit 1920 ein Bundesmuseum unter der Aufsicht

des Unterrichtsministeriums, nahm in den folgenden Jahrzehnten eine

unauffällige Entwicklung. Das klein gewordene republikanische

Österreich brachte nicht die Mittel auf, die Einrichtung neueren

museologischen Erkenntnissen entsprechend zu gestalten oder die

Sammlungen durch aufsehenerregende Zukäufe zu erweitern.

Der Architekt wurde von 1867 an in einem Wettbewerb ermittelt, an dem

Karl Hasenauer teilnahm; der Kaiser ließ Hasenauers Pläne von Gottfried

Semper begutachten, und Hasenauer gewann ihn zur Mitarbeit. Daraus

ergab sich eine nicht immer harmonische Gemeinschaftsarbeit der beiden

Architekten an beiden Museen. Der Bau beider Hofmuseen begann 1871,

sechs Jahre nach der feierlichen Eröffnung der Ringstraße; das

Kunsthistorische Museum wurde 1891, zwei Jahre später als das NHM,

eröffnet.

Die beiden Museumsbauten waren von ihrer Anordnung quer zur Ringstraße

darauf ausgerichtet, mit zwei an der anderen Seite der Straße

anzuschließenden neuen Trakten der Hofburg und der historischen Front

der Hofburg ein monumentales Kaiserforum einzurahmen (siehe auch

Heldenplatz), das auf Grund des Endes der Monarchie 1918 Torso blieb.

Semper und Hasenauer bauten aber von 1881 an einen der beiden geplanten

neuen Trakte der Hofburg, die sogenannte Neue Burg, zwischen

Kunsthistorischem Museum und Hofburg. Und sie bauten an einem anderen

Teil der Ringstraße 1874–1888 das neue k.k. Hof-Burgtheater.

Keine bizarren Kunstwerke ...

... sondern Bohrköpfe, mit denen viele Kilometer tief in die Erdkruste gebohrt wird

Geschenk der OMV

Die Erde - Ein dynamischer Planet - Der neue Geologiesaal

In Saal 6 - dem ehemaligen Kaisersaal - thematisiert die vom

Architekturbüro Schuberth und Schuberth designte Ausstellung den Aufbau

der Erde ebenso wie den Beginn des Anthropozäns und zeigt, dass alles

auch ganz anders hätte kommen können! Wer mit Geologie nur langweilige

Steine verbindet, wird in der neuen, mit vielen Hands-on-Objekten

ausgestatteten Ausstellung am NHM Wien überrascht sein, wie umfassend

die Erdwissenschaften heute versuchen, die Prozesse unseres Planeten zu

entschlüsseln. Längst sind die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen

Disziplinen verwischt und von den Gesteinen führt der Weg rasch in

Atmosphäre und Hydrosphäre oder in die Welt der Mikroben.

Die Ausstellung beleuchtet die vielfältigen Bezüge zwischen der

Lithosphäre und der Biosphäre. Der Bogen spannt sich dabei vom Aufbau

der Erde bis zum Anthropozän - dem Zeitalter, in dem der Mensch begann,

als geologische Kraft aufzutreten. Während man spielerisch an einer

interaktiven Station Gebirge entstehen lässt, erfährt man, dass erst

die Plattentektonik durch ihre Jahrmillionen dauernden Kreisläufe bis

heute Leben ermöglicht. Überraschend ist, dass auch die großen

Revolutionen des Lebens - wie die Erfindung der Fotosynthese und die

Besiedlung des Festlandes durch Pflanzen einen unmittelbaren Einfluss

auf die Gesteine hatten und das Antlitz der Erde für immer veränderten.

Das Leben färbte den Planeten bunt!

Die vermeintlich größte Spinne der Welt ist ein Seeskorpion

Mit einer Gesamtgröße von ca. 50 cm galt Megarachne servinei als die

größte bekannte Spinne. Neue Funde und Untersuchungen haben allerdings

ergeben, dass Megarachne zu den heute ausgestorbenen See- oder

Riesenskorpionen zählt. Gelebt hat das schreckenerregende Tier im

Karbon, vor 320 Millionen Jahren. Die tropischen Sumpfwälder im

heutigen Argentinien waren sein Lebensraum. Die meisten Insekten und

Spinnentiere besitzen keine Lungen, sondern nehmen Sauerstoff direkt

über ein kompliziertes Röhrensystem (Tracheen) auf. Dadurch hängt ihre

Größe vom Sauerstoffgehalt der Luft ab. Im Karbon lag der

Luftsauerstoffgehalt deutlich über dem heutigen Wert und ermöglichte

den Riesenwuchs. Derartige Größen wurden später nie wieder erreicht.

Megarachne servinei, Modell in Lebensgröße

Steinbruch von St. Margarethen in Ungarn, Leithakalk (Anton Hlawacek):

Der Steinbruch in St. Margarethen (zwischen Eisenstadt und

Neusiedlersee) ist der bekannteste Steinbruch des Burgenlandes, das bis

zum Ende des 1. Weltkrieges zu Ungarn gehörte. In diesem ausgedehnten

Steinbruch haben schon die Römer in großem Ausmaß abgebaut. Der St.

Margarethener Kalksandstein wird heute hauptsächlich für

Restaurierungen (z. B. der Stephanskirche), als Dekorstein für

vorgehängte Fassaden und als Formstein von der Steinmetzbranche

verwendet.

Steinbruch... St. Margarethen. Ungarn.

Leithakalk. Ant. Hlaváček.

Faszination Natur

Das Naturhistorische Museum Wien zählt zu den größten naturkundlichen

Museen der Welt. 37 Schausäle auf zwei Etagen vermitteln einen

unvergesslichen Eindruck von der Geschichte der Erde und der Vielfalt

des Lebens: Das Hochparterre präsentiert kostbare Edelsteine und

Mineralien, seltene Fossilien und riesige Dinosaurier, die größte und

älteste Meteoritenschausammlung der Welt, aber auch einzigartige

urgeschichtliche Funde wie die weltberühmte „Venus von Willendorf". Der

erste Stock zeigt den überwältigenden Artenreichtum der Tierwelt von

einfachen Meerestieren bis zu hoch entwickelten Säugern.

Die Sammlung hinter den Kulissen bildet mit ca. 30 Millionen Objekten

die Basis für die Forschungsarbeit von über 60 Wissenschaftlerinnen,

die derzeit im Museum tätig sind. Der neue Aktionsraum „Deck 50" ist

mit einem Forschungslabor und einer 11 m langen LED-Wand ausgestattet

und bietet Shows und Workshops. Erleben Sie Wissenschaft in einem

modernen Ambiente, unterhaltsam und interaktiv!

Im Sauriersaal befinden sich drei Skelettrekonstruktionen großer

Dinosaurier: Allosaurus, Diplodocus und Iguanodon. Nebst diesen sind

noch weitere, kleinere Objekte, wie die Knochen- und

Lebendrekonstruktion eines Tyrannosaurus-Schädels zu besichtigen. Zudem

sind ein Lebendmodell eines Deinonychus in Originalgröße, mehrere

Skelette kleinerer Dinosaurier wie Psittacosaurus oder Protoceratops

sowie Skelettteile (beispielsweise ein Triceratops-Schädel und ein

Ultrasaurus-Bein) ausgestellt. Am 5. Oktober 2011 wurde der neu

gestaltete Sauriersaal eröffnet. Die Ausstellung wurde dabei um weitere

Skelette, lebensgroße Modelle und Computeranimationen ergänzt, z. B.

veranschaulicht das animierte Modell eines Allosaurus dessen

Bewegungsabläufe, die lebensecht rekonstruiert wurden. An der Decke

schwebt ein originalgroßes Pteranodon-Modell. Videoanimationen und

interaktive Stationen vermitteln das Leben der Dinosaurier, es wird

aber auch jener Asteroideneinschlag visualisiert, der letztlich zum

abrupten Ende der Dinosaurier führte.

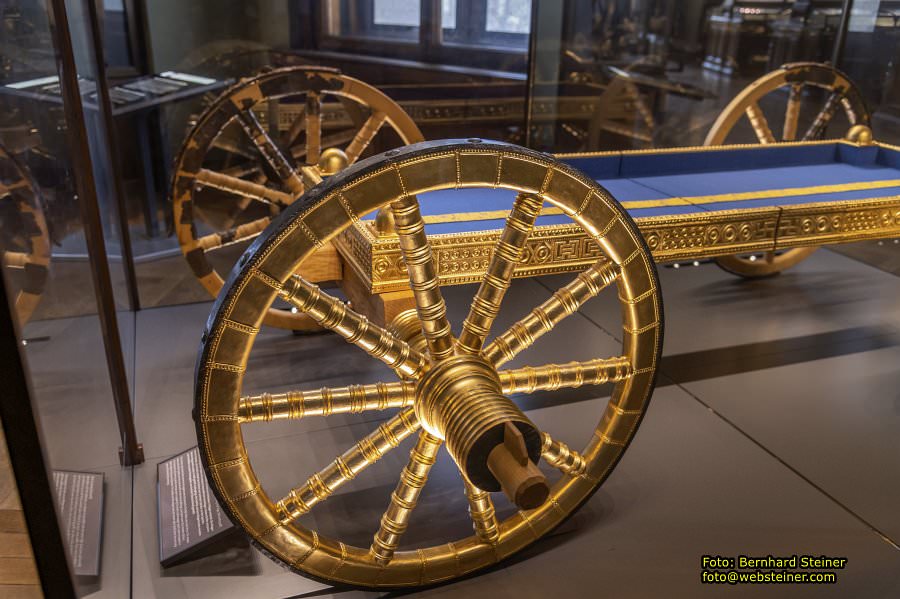

PRUNKWAGEN Rekonstruktion, Býči Skála, Tschechien; Ältere Eisenzeit, 5. Jh. v. Chr.

In der Kulthöhle von Býči Skála bei Brünn wurden die Reste von

mindestens 3 Wagen entdeckt. Die Wagenkästen und die Radspeichen waren

mit verzierten Bronzeblechen beschlagen; eiserne Reifen umspannten die

Holzräder; ab 15 km/h entsteht der Eindruck von laufenden Spiralen an

den Speiche. Manche Wagenteile wurden in Stoff gehüllt niedergelegt.

Die Textilien auf dem Wagenkasten wurden nach Vorbildern aus dem

Fürstengrabes von Hochdorf (Deutschland) gewebt.

Die Anthropologie-Dauerausstellung wurde nach der Schließung des

früheren „Rassensaales“ 1996 von Grund auf neu konzipiert und im Jänner

2013 eröffnet. Sie widmet sich der Evolution der Hominiden und dem

Entstehungsprozess des Menschen. In den Sälen 14 und 15 stehen dabei

zwei Themenbereiche im Zentrum: der aufrechte Gang und die

Gehirnevolution. Ausgehend von den nächsten lebenden Verwandten, den

Menschenaffen, wird mit mehreren paläoanthropologische Themenblöcken

die Entwicklung des modernen, an unterschiedliche Naturräume

adaptierten Menschen Homo sapiens bis zur Jungsteinzeit dargestellt.

Dabei wird die Entwicklung nicht nur als (prä-)historischer und

biologischer Prozess aufgezeigt, sondern auch die kulturelle

Entwicklung als wesentliche Komponente der Menschwerdung hervorgehoben.

Karyatidenschmuck

Die Ecksäle des Hochparterres (IV, VI, XIV und XVI) und der Mittelsaal

(X) sind zusätzlich mit Karyatiden geschmückt. Die architektonische

Gliederung der Frieszone mit Skulpturen wurde offenbar durch Hasenauer

festgelegt. Dies belegt ein von Hasenauer signierter Plan des Saals X

aus der Burghauptmannschaft. Leider ist die Datierung aufgrund des

schlechten Erhaltungszustandes des Planes nicht mehr lesbar. In diesem

Plan sind die Karyatiden und auch das reiche Stuckdekor der Frieszone

bereits mit großer Detailgenauigkeit eingezeichnet.

Cliffhaus Ruine, Nordamerika (Ludwig Hans Fischer):

Das Bild zeigt Reste von Terrassensiedlungen, den sogenannten Cliff

Dwellings (Felsenhäuser), der Pueblo-Indianer in Arizona und New

Mexico. Die aus luftgetrockneten Ziegeln unter überhängenden Felsen

eingebauten Häuser und Kivas (Kulträume) waren aus Sicherheitsgründen

oft nur durch das Dach zu betreten. Das Bild war 1886 noch nicht fertig.

Statue aus Stein, Osterinsel, Südsee (Ludwig Hans Fischer):

Die vulkanische Osterinsel liegt ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer

westlich von der südamerikanischen Küste und wurde erst 1722 von dem

niederländischen Kapitän Jakob Roggeveen entdeckt. Auf ihr stehen über

1.000, drei bis zwölf Meter hohe, aus dem Vulkangestein des Kraters

Rano Raraku gehauene Figuren, so genannte Moai, die wahrscheinlich

Ahnen darstellen sollten. Die meisten wurden etwa zwischen 1000 bis

1600 nach Chr. errichtet. Im Vordergrund des Bildes steht ein

Osterinsulaner als Maßstab für die Größenverhältnisse. Dieses Gemälde

war 1886 noch nicht fertig gestellt.

Karyatide von Viktor Tilgner und Gemälde von Ludwig Hans Fischer: Statue aus Stein, Osterinsel, Südsee, Saal XIV

Righistan-Moschee zu Samarkand, Turkestan (Alois Schönn):

Die Righistan-Moschee wurde wahrscheinlich um das Jahr 1618 von Galang

Tasch Bahadur, einem Vesir des Imam Kuli Chan, erbaut. Die Fassade des

prachtvollen Gebäudes ist mit kostbaren Mosaiken verziert. Unter dem

hohen Gewölbe befindet sich das persische Wappen, Löwe und Sonne, nach

dem die Moschee auch „Schirdar", „die Löwen tragende", benannt ist. Im

Jahr 1886 war dieses Bild noch nicht fertig gestellt.

Der Goldschmuck mit einem Gesamtgewicht von mehr als einem halben

Kilogramm (506 g) wurde im Mai 2005 auf dem Arikogel, einem kleinen

Hügel am Hallstätter See (OÖ), entdeckt. Der Fundort liegt an einer

alten Wegtrasse, die entlang der Traun zum Salzbergwerk nach Hallstatt

führte. Die Goldringe aus Perldraht sind die ältesten in Mitteleuropa,

die in dieser aufwendigen Technik gefertigt wurden. Erste

Metallanalysen zeigen, dass das Gold aus Osteuropa, wahrscheinlich aus

Siebenbürgen (Rumänien), kommt.

Arikogel Oberösterreich Späte Bronzezeit, 1200-1000 v. Chr.

„DER KREISLAUF DES LEBENS" DECKENGEMÄLDE VON HANS CANON

Das Werden und Vergehen der menschlicher Existenz wird in einer

kreisförmigen Komposition dargestellt. Auf der rechten Seite streben

kraftvolle Gestalten aufwärts: Sie jagen nach Liebe, Reichtum, Ruhm und

Macht. Links unterliegen die Menschen dem Schicksal und stürzen unter

zuckenden Blitzen in den Abgrund. Der Kampf ums Dasein beherrschte im

19. Jahrhundert das wissenschaftliche Denken. Am Beginn des Kreislaufs

macht sich der Mensch die Erde untertan. Am Ende gewinnt jedoch die

Natur wieder die Oberhand: ein Aasgeier wartet auf seine Beute. Im

Zentrum des Geschehens ruht ein Philosoph mit Stundenglas. Hinter ihm

bewacht eine Sphinx ein versiegeltes Buch als Symbol für das ewige

Rätsel des Lebens.

HANS CANON 1829-1885, Wien

Hans Canon studierte ab 1845 an der Wiener Akademie der Bildenden

Künste und war Schüler von Ferdinand Georg Waldmüller und Carl Heinrich

Rahl. Wegen seiner Karikaturen in der Zeitschrift „Kikeriki" bekam er

Probleme mit der Zensur und ging nach Deutschland. Um 1850 übersiedelte

Canon wieder nach Wien. Das Deckengemälde der „Kreislauf des Lebens"

gilt als sein Hauptwerk. Es wurde zusammen mit den Lünettenbildern

zwischen 1883 und 1885 auf Leinwand gemalt. Die Themen der Lünetten

waren vorgegeben, das Thema des Deckengemäldes konnte Canon selbst

wählen. Nach dem Tod Hans Makarts arbeitete Hans Canon außerdem am

großen Deckengemälde „Sieg des Lichts über die Finsternis" für das

Kunsthistorische Museum weiter. Auch er konnte dieses Bild jedoch nicht

mehr vollenden und hinterließ nur Skizzen und Entwürfe. Canon starb

kurz nach der Vollendung von „Der Kreislauf des Lebens" 1885. Er

erlebte nicht mehr mit, wie es im Stiegenhaus angebracht wurde.

Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen kaufte 1748 die damals größte

Naturaliensammlung der Welt von Johann Ritter von Baillou. Sie umfasste

etwa 30.000 Objekte. Im Gegensatz zu vielen anderen

Naturaliensammlungen diente sie nicht nur der Schaulust, sondern war

nach dem damaligen Kenntnisstand wissenschaftlich geordnet. Der Kaiser

brachte die Sammlung aus Florenz nach Wien und ließ sie im

Augustinertrakt der Hofburg aufstellen. 1848 wurde dieser Trakt durch

einen Brand schwer beschädigt. Seit 1889 sind die Sammlungen des

Kaisers hier im Naturhistorischen Museum zu besichtigen. Das Kaiserbild

wurde im Auftrag Maria Theresias, der Gemahlin Franz Stephans vom

Porträtmaler Franz Messmer und von Jakob Kohl angefertigt. Obwohl es

erst 1773, acht Jahre nach Franz Stephans Tod entstand, gilt es als

seine beste Darstellung.

KAISER FRANZ I STEPHAN VON LOTHRINGEN in seiner Sammlung, umgeben von seinen Sammlungsdirektoren

JOHANN RITTER VON BAILLOU in blauer Artillerie-Stabsuniform Erster Direktor der Naturaliensammlung

VALENTIN DUVAL, Direktor des kaiserlichen Münzkabinetts

ABBÉ JOHANN MARCY im geistlichen Gewand Direktor des Physikalisch-Mathematischen Kabinetts

GERARD VAN SWIETEN, Präfekt der Hofbibliothek und Leibarzt Maria Theresias

Japanische Riesenkrabbe, Macrocheira kaempferi (Temminck, 1836) auch Rieserseespinne

SO-Japan und Taiwan, leben auf sandig-schlammigen Meeresböden in 50 bis

600 m Tiefe. Mit einer Spannweite bis 4 Meter, einer Beinlänge über 1,5

Meter und einem Gewicht bis 20 Kilogramm sind die japanischen

Riesenkrabben die größten Krebstiere der Welt. Die Tiere sind

Allesfresser; sie ernähren sich von Meerestieren, Algen, Tangen und

Aas. Der Intendant des Hofmuseums, Franz Steindachner erwarb 1882 diese

außergewöhnlich großen Exemplare, die aus der Bucht von Tokio stammen.

Schwarzgelber Blauzungenskink (Tiliqua nigrolutea), Australien

Komodo-Waran (Varanus komodoensis)

Mit einem Körpergewicht bis zu 70 kg und einer Körperlänge von bis zu 3

m ist der Komodo-Waran die größte lebende Echsenart. Sein

Verbreitungsgebiet ist auf wenige kleine Sundainseln vor Indonesien

beschränkt. Die Jungtiere leben auf Bäumen und fressen Insekten und

kleinen Echsen. Erwachsene Komodo-Warane erbeuten Nagetiere, Vögel und

sogar Mähnenhirsche oder Wasserbüffel, die viel größer sind als sie

selbst. Die Beutetiere werden durch einen Giftbiss getötet. In

Abwesenheit von Männchen (z. B. in Zoos) können sich Weibchen durch

Jungfernzeugung fortpflanzen, d. h. ohne befruchtet zu werden.

RIESENSEEADLER (Haliaeetus pelagicus), Küsten Nordostasiens

ARARAUNA (Ara ararauna), Südamerika

INKAKAKADU (Cacatua leadbeateri), Australien

EURASISCHER BIBER (Castor fiber)

Ursprünglich waren Biber in der Waldzone Europas und Asiens mit

Ausnahme Japans weit verbreitet. Biber wurden als Fleisch- und

Pelzlieferanten, am meisten jedoch wegen des „Bibergeils" verfolgt.

Dieses Drüsensekret wird in den Aftersäcken gebildet und dient den

Tieren zur Fellpflege. Schon die Römer verwendeten es als

Wunderheilmittel und Aphrodisiakum. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab

es nur mehr 8 kleine Restvorkommen des Eurasischen Bibers mit insgesamt

etwa 1200 Individuen. Wiedereinbürgerungen führten zu einem glanzvollen

Comeback. Die Population stieg auf mehr als eine halbe Million Tiere

an, große Teile des ehemaligen Verbreitungsgebietes sind heute wieder

besiedelt. Biber sind monogam. Sie leben in kleinen Familiengruppen in

Flussauen, an Seen und Teichen. Sie paaren sich im Winter, die 2-3

Jungen kommen im späten Frühling zur Welt. Biber halten keinen

Winterschlaf. In strengen Wintern fressen sie unter der Eisdecke die im

Sommer gesammelten Nahrungsvorräte. Biber können gut schwimmen und

tauchen. Ihre gedrungene Gestalt, das überaus dichte Fell, der flache,

beschuppte Schwanz und die durch Schwimmhäute verbundenen Zehen sind

Anpassungen an das Leben im Wasser. Mit 80 cm Körperlänge, 40 cm

Schwanzlänge und einem Gewicht von bis zu 35 kg ist der Biber das

größte Nagetier Europas.

Biber sind Vegetarier. Im Frühling und Sommer bevorzugen Biber weiche

Pflanzenteile, im Herbst und Winter fressen sie Rinde, Zweige und

Wurzeln von Laubbäumen. Da Biber nicht klettern können, fällen sie

Bäume, um an die Zweige zu kommen. Dazu benutzen sie ihre riesigen,

ständig nachwachsenden Nagezähne als Werkzeug. Mit Hilfe der

meißelförmigen Schneide benagen Biber die Stämme sanduhrförmig und

fällen so selbst Bäume von mehr als einem Meter Durchmesser. Ein

einzelner Biber kann eine 25 cm starke Weide in weniger als einer

halben Stunde zu Fall bringen. Die Nahrung wird entweder an Ort und

Stelle verzehrt oder als Wintervorrat in den Gewässerboden gesteckt.

Biber bauen Kanäle, Dämme und Burgen. Mit ihren Vorderpfoten graben

Biber Rinnen in den Gewässerboden. Die so entstandenen Kanäle benutzen

sie bei Niederwasser. Flüsse werden mit Dämmen abgesperrt. Als

Baumaterial verwenden Biber gefällte Bäume, die sie in Stücke zerteilt

zuerst ins Wasser schleppen und dann weiter zur Baustelle

transportieren. Der Sockel der überaus stabilen Dämme besteht aus

Schlamm und Steinen, auf die Äste und Zweige gehäuft werden. Schlamm

und weiches Pflanzenmaterial dichten den Damm ab. Hinter einem Damm

entstehen manchmal große Seen, in denen Biber vor Feinden sicher sind

und wo sie Holz leichter transportieren können als an Land. Die

Stauseen dienen auch als Kühlschrank, in dem sich der Nahrungsvorrat

für den Winter lange frisch hält. Biberburgen sind von Wasser und Land

zugänglich und enthalten zumindest eine, oberhalb des Wassers gelegene,

Wohnkammer.

LÖWE (Panthera leo)

Die Merkmale des in Freiheit um 1920 ausgerotteten Berberlöwen,

namentlich die mächtig entwickelte Mähne, die bis zum Bauch hinab

reicht, überdauerten im Erbgut von Zoo- und Menagerielöwen bis heute.

SCHNEELEOPARD (Panthera uncia), Zentralasien

STATUETTE VON STRATZING

Die Figur aus Schiefer ist das älteste Kunstobjekt Österreichs. Sie ist

36000 Jahre alt und damit auch weltweit eine der ältesten

Menschen-Skulpturen. Entdeckt wurde die Statuette 1988 in

Niederösterreich auf einem Lösshang nahe der Donau bei Krems, im Rahmen

von Ausgrabungen des Bundesdenkmalamtes. Einen Arm emporgestreckt, den

Oberkörper leicht gedreht, scheint die Figur wie in einer Pirouette

erstarrt. Das Grabungsteam hat sie deshalb nach der berühmten

österreichischen Tänzerin Fanny Elßler „Fanny" genannt.

VENUS VON WILLENDORF, Gravettien, 29.500 Jahre

Die Figur aus Kalkstein ist 29500 Jahre alt und ein vollendetes

Meisterwerk altsteinzeitlicher Plastik. Sie wurde am 7. August 1908 bei

Ausgrabungen des Naturhistorischen Hofmuseums in Willendorf in der

Welterbe-Region Wachau (Niederösterreich) entdeckt und zählt zu den

berühmtesten archäologischen Funden der Welt. Die halbsitzende Haltung,

die verkürzten Arme und Beine sowie der Kopf ohne Gesicht sind Teil

einer Botschaft, die wir heute nicht mehr rekonstruieren können.

Statuetten vom Typ der Venus von Willendorf waren von Frankreich bis

Russland verbreitet. Die russischen Funde sind der Venus von Willendorf

am ähnlichsten; sie stellen ebenfalls reife Frauen mit großem Bauch und

großen Brüsten dar. Die halbsitzende Haltung der Venus von Willendorf

findet sich wieder bei den Figuren von Gagarino, einer russischen

Fundstelle am Don. Ihr Armschmuck entspricht dem der Figuren aus

Kostenki. Die Haltung ihrer Arme ist dieselbe wie bei der Venus von

Lespugue (Frankreich). Ähnliche Frauen mit stark übertriebenen

Proportionen sind als regionale Besonderheiten auch aus Italien und

Südfrankreich bekannt. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie keine

Gesichtszüge aufweisen. Es ist daher anzunehmen, dass die

Gesichtslosigkeit mit einer ganz bestimmten Aussage verknüpft war, die

zu dieser Zeit überregional verstanden wurde. Aus der Zeit der Venus

sind aber sehr wohl auch Frauendarstellungen mit Gesichtern bekannt:

Köpfe aus Frankreich, Italien und Tschechien sowie bekleidete Figuren

mit Gesichtern aus Sibirien.

Das Museumsgebäude erstreckt sich zwischen Zweierlinie bzw.

Museumsplatz und Burgring; die Rückseite grenzt an die Bellariastraße.

Die Vorderseite im Südosten wendet sich dem symmetrischen Park und dem

gegengleichen Kunsthistorischen Museum zu. Das Gebäude ist 170 m lang

und im Mittelteil 70 m breit und umschließt zwei rechteckige Höfe von

etwa 50 m Länge und 25 m Breite und bedeckt eine Fläche von etwa 8720

m². Es ist in vier Geschoße, Tief-, Hochparterre, I. und II. Stock

unterteilt.

Die Attika des vorspringenden Mittelrisalit ist 32 m hoch und wird von

einer 33 m hohen achteckigen Kuppel überragt, auf deren Laterne eine

über 5 m hohe bronzene Statue des griechischen Sonnengottes Helios

steht, Symbol des allbelebenden Elementes in der Natur. Diese Figur,

wie auch die gegenüberliegende Pallas Athene auf der Kuppel des

Kunsthistorischen Museums, wurde von Johannes Benk geschaffen.

Maria-Theresien-Denkmal (zwischen Kunsthistorischem und

Naturhistorischem Museum), das imposanteste Werk der neueren

plastischen Kunst in Wien. Caspar von Zumbusch arbeitete 13 Jahre an

diesem Werk (Modell 1874, Vollendung 1887, enthüllt am 13. Mai 1888,

dem Geburtstag der Herrscherin); verbaute Fläche 632 m², Höhe 19,4

Meter. Die Architektur stammt von Carl von Hasenauer; alles Figurale

ist aus Bronze. Auf einem Plateau (von Pfeilern mit Ketten umrahmt)

befindet sich ein dreistufiges Podest, auf diesem ein vierseitiger

Kolossalsockel. Der weitausgreifende Unterbau trägt einen hohen

prismatischen Aufbau mit gekoppelten Säulen an den Kanten, darüber die

Sitzfigur Maria Theresias (auf Thronsessel). Das Programm entwarf der

damalige Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Alfred von Arneth;

Zumbusch verzichtete weitgehend auf die Allegorisierung zugunsten eines

historischen Realismus (weshalb sein Projekt den Konkurrenzentwürfen

von Johannes Benk und Carl Kundmann vorgezogen wurde).

Maria Theresia thront hoch über den Stützen ihres Reichs; ihre Linke

mit dem Zepter ruht auf der Pragmatischen Sanktion, die Rechte ist zum

Gruß an ihr Volk erhoben, auf dem Haupt trägt sie statt einer der

denkbaren Kronen ein großes Diadem. Auf dem Kranzgesims vier

allegorische Figuren (die Kardinaltugenden Kraft, Weisheit,

Gerechtigkeit, Milde), auf den Flügeln des Unterbaus vier

Reiterstandbilder ihrer Feldherren (von rechts vorne im Uhrzeigersinn

Gideon Ernst Freiherr von Loudon [1716-1790], Leopold Graf Daun

[1705-1766], Ludwig Andreas Graf Khevenhüller [1683-1744] und Otto

Ferdinand Graf Abensberg-Traun [1677-1748]), vor dem mittleren Aufbau

frei stehende Figuren ihrer Berater (Wenzel Anton Dominik Graf Kaunitz

[1711-1794], Staatskanzler; Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz

[1702-1765], Schöpfer der Verwaltungsreform; Joseph Wenzel Fürst

Liechtenstein [1696-1772], Reorganisator des Geschützwesens; Leibarzt

Gerard van Swieten [1700-1772], Reformator der Universität). In den

Bogenfeldern 16 Hochreliefs verdienter Persönlichkeiten: Bartenstein,

Starhemberg, Marcy, Lacy, Hadik, Nádasdy, Eckhel, Prayberg, Christoph

Willibald Gluck, Haydn, Mozart, Grassalkovics, Brückenthal, Rieppen,

Martini und Sonnenfels.

Maria-Theresien-Denkmal am Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien