web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Orth

museumORTH an der Donau, Mai 2023

Vom Leben an der Donau und der Geschichte von Schloss

Orth erzählen historische Fotografien, Exponate und Installationen auf

einer Fläche von 700 m2 in der ehemaligen Wasserburg. Vorgestellt

werden auch die Alltagskultur der Vergangenheit und Orther

Persönlichkeiten wie der Komponist Karl Schiske.

Im Herzen des Nationalpark Donau-Auen liegt Schloss Orth an der Donau.

Im 2. Stock des Schlosses, wo vor 50 Jahren noch Getreide gelagert

wurde, befindet sich seit 2007 das museumORTH. Auf einer Fläche von 700

m² stellt es die Geschichte von Orth an der Donau und seiner Umgebung

auf eindrucksvolle Weise dar: mit künstlerischen Mitteln werden die

regionalen Wurzeln und kulturellen Relikte neu definiert.

Schloss Orth an der Donau - Baujuwel der Renaissance

Das 16. Jahrhundert war zweifellos die bedeutendste Epoche in der

Geschichte des Schlosses. Das Bundesdenkmalamt reiht es unter die

wichtigsten Baudenkmäler der Renaissance in Österreich ein.

Die Ursprünge der Burg Orth an der Donau bleiben trotz intensiver

Untersuchungen weiterhin ungeklärt. Beim heutigen Kenntnisstand lässt

sich lediglich festhalten, dass ein ‚locus orta‘, also ein Ort namens

Orth, im frühen 11. Jahrhundert laut Schenkungsurkunde von Heinrich II.

bereits 1021 bestanden haben muss. Sehr wahrscheinlich war Orth im

Hochmittelalter ab ca. 1050 im Besitz des Bistums Regensburg, welches

die Grafen von Schaunberg mit der Herrschaft belehnte. Sie ließen wohl

im späten 13. Jahrhundert den Nordostturm und den östlichen Teil des

Nordtrakts errichten. Bis Mitte des 14. Jahrhunderts entstand der

Nordwestturm mit drei Obergeschoßen. 1377 musste Heinrich von

Schaunberg Burg und Markt Orth an den Habsburger Herzog Leopold III.

abtreten.

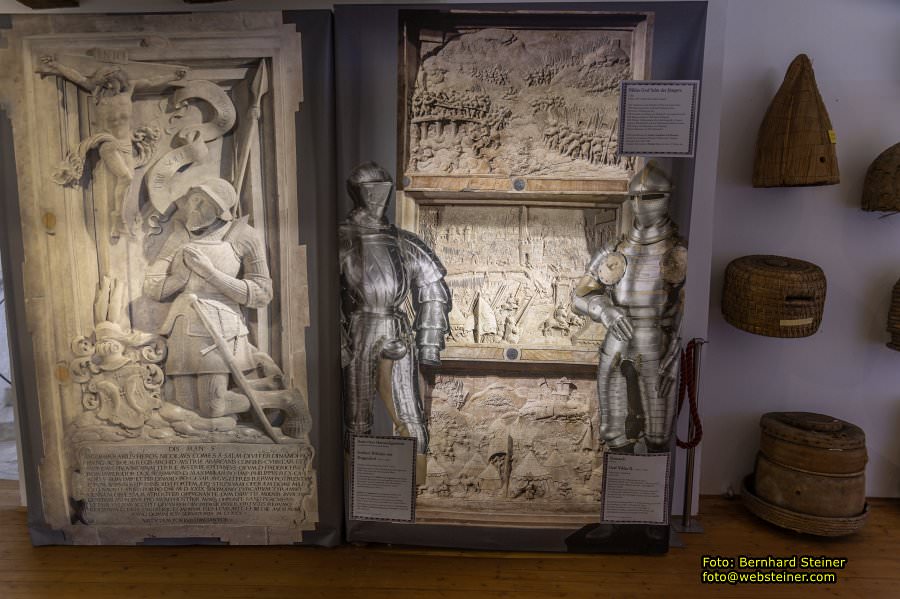

1520 übergaben die Habsburger dem Feldherrn Niklas I. Graf Salm die

Herrschaft als Lehen. Die Grafen Salm, die zu den mächtigsten

Gefolgsleuten des Kaisers zählten, setzten umfangreiche Maßnahmen:

Neuerrichtung des Westtrakts, Wendeltreppenturm in der Nordwestecke,

Aufstockung des Nordtrakts. Dabei kamen neue, für Österreich geradezu

revolutionäre Architekturformen, wie etwa die rundbogigen

Biforienfenster an der Ostfassade des Westtrakts zum Einsatz, ein um

1525 hierzulande noch eher unbekanntes Stilelement. Während sich Niklas

I. Graf Salm 1529 in der Ersten Türkenbelagerung Wiens verdient machte,

brannten die Osmanen Schloss Orth nieder. Sein Sohn Niklas II. Graf

Salm sanierte es – mit baulichen Innovationen, wie einem liegenden

Sparrendach, Gewölbekonsolen und Biforienfenstern aus Terrakotta. Die

Verwendung des Akanthusblatt-Motivs weist die Adeligen als Parteigänger

Kaiser Ferdinand I. aus. Niklas II. Graf Salm verlieh dem Schloss um

1534 die charakteristische Form eines geschlossenen viertürmigen

Kastells, nach dem Vorbild der Wiener Hofburg. Wie in dieser

konstruierte der mährische Architekt Johann Tscherte eine

zukunftsweisende Hohlspindeltreppe. (20 Jahre vor Andrea Palladio in

Italien). Als das evangelische Geschlecht der Zinzendorf das Schloss

1568 kaufte, ließ es die Schlosskapelle adaptieren. Sie erhielt ein

Holzportal, das heute ein Highlight des Museums darstellt: aus der Zeit

um 1580 stammend, wird das Portal dem Hoftischler Georg Haas

zugeschrieben. Er schuf ein ähnliches Stück für die evangelische

Kapelle im niederösterreichischen Landhaus, das die selbe Inschrift

aufweist: Friede dem Freund, der diese unsere Schwelle erklimmet …

Im 17. Jahrhundert setzte der Niedergang ein: im Jahr 1686 musste

Kaiser Leopold I. die Herrschaft an Graf Theodor Heinrich von

Strattmann verkaufen, unter dessen Nachkommen, der Familie

Confalonieri-Strattmann, die Herrschaft Orth in wirtschaftliche

Schwierigkeiten geriet. Während man andere Burgen zu barocken

Schlössern mit repräsentativen Gärten umgestaltete, versank Orth zum

Wirtschaftsgebäude. Im 18. Jahrhundert wurden die Fenster verkleinert,

die Wehrmauer abgerissen und das Schloss zum Getreidespeicher umgebaut.

Nach mehrfachem Besitzerwechsel, u. a. der Bankier Moritz Graf Fries

und Caroline Murat, die jüngste Schwester von Napoleon Bonaparte,

kaufte es Kaiser Franz I. 1824 und verleibte es dem k .k. Familienfonds

ein – Teile dienten als Kanzleien und Gefängnis.

Seit dem Ende der Habsburgermonarchie befindet sich das Schloss im

Besitz der Republik Österreich. Diese ermöglichte 1981 sowie 2004/2005

und 2021/2022 die Revitalisierung. Schloss Orth an der Donau beherbergt

seit 2005 das schlossORTH Nationalpark-Zentrum, das

Veranstaltungszentrum der Marktgemeinde und seit 2007 das museumORTH.

Die Impulse für die Restaurierung des 1957 bis 2002 als Museumsstandort

genutzten Schlosses, kamen von einem wissenschaftlichen Projekt aus

Archäologie, Bauforschung, Geschichte und Kunstgeschichte, das 17 Jahre

in Anspruch nahm.

Der Hausen (Huso huso) ist der mächtigste Vertreter der Donaustöre er kann bis zu neun Meter lang werden.

Einst zog er vom Schwarzen Meer zum Laichen weit stromaufwärts bis in

unsere Breiten, heute verhindern die Staustufen an der Donau seine

Wanderung. Initiativen wie das Netzwerk der Donauschutzgebiete

DANUBEPARKS bemühen sich, dem urtümlichen Riesen das Überleben zu

sichern. Dieses Monument wurde in Rumänien gefertigt, ein weiteres

Exemplar befindet sich in Tulcea, dem Tor zum Donau-Delta.

Renaissance-Wendeltreppe

Die Restaurierung der Prunktreppe, der Empore mit zwei Steinportalen

und dem anschließenden Turmzimmer im nordwestlichen Teil des Orther

Schlosses macht diese für Besucher*innen zugänglich und bedeutet die

Wiederentdeckung des Stellenwertes von Schloss Orth. Es wurde laut

Bauforschung während der Zeit der Familie von Niklas Graf Salm

(Besitzer ab 1520) als "Zwilling" der Hofburg in Wien konzipiert. Auch

Handwerker und Architekten waren parallel beschäftigt: Die

Hohlspindeltreppe samt Stiegenhaus über drei Geschoße wurde um 1550 vom

Hofarchitekten Johann Tscherte in Anlehnung an den 1542 in der Wiener

Hofburg errichteten Prototypen gebaut. Sie ist eine der aus vier

baugleichen Treppen bestehenden Gruppe. Die Tatsache, dass das Wiener

Pendant im 18. Jahrhundert abgetragen wurde und daher nicht mehr

existiert, die tschechische Treppe halb eingestürzt ist, und die Treppe

in Venedig nach der Zerstörung 1630 (durch einen Brand) im 19.

Jahrhundert wieder aufgebaut wurde, beweist umso mehr die Bedeutung der

„Schwester" auf Schloss Orth.

Mittelalterliche Blocktreppe aus 1334

Die Treppe besteht aus Eichenhölzern, die spätestens im Jahr 1334

gefällt wurden und bis zu 151 Jahresringe aufweisen. Ein Trägerpfosten

konnte auf das Fälljahr 1258 datiert werden und zeigt 119 Jahresringe.

Die handgebeilte Treppe hat 11 Blockstufen, die auf 2 Trägerpfosten

aufliegen. Sie ist 1,90 m breit, 3,90 m lang und wiegt knapp 1,5 t. Die

Blockstufen sind vorne gerundet und wurden über den schräg verlaufenden

Trägerpfosten mit der Axt schräg ausgenommen, um satt aufzuliegen.

Fixiert wurden sie mit Eichenholzdübel. Die Orther Blocktreppe ist

knapp 700 Jahre alt und stammt aus der Zeit des Grafen Konrad von

Schaunberg.

Die Schaunberger (Lehensträger des Bistums Regensburg) treten ab 1272

in den Schriftquellen zu Orth auf. Als östlicher Außenposten der

Schaunberger Besitztümer, war die Burg von entsprechender Bedeutung, da

Konrad von Schaunberg hier mehrfach Urkunden ausstellen ließ. In den

Jahren 1319 und 1352 setzte er zu Orth sein Testament auf und starb am

26. Mai 1353. In die Zeit des Konrad von Schaunberg fällt die zweite

große Ausbauphase der Burg Orth. Den nach einem Brand zerstörten

Südostturm ließ er im späten 13. Jahrhundert wiederaufbauen und den

Nordostturm sowie den östlichen Teil des Nordtrakts errichten. Um 1334

wurde der Nordwestturm mit drei Obergeschoßen zunächst freistehend

erbaut und der Nordostturm aufgestockt. Der Nordtrakt war zwischen den

beiden Türmen noch nicht vollständig vorhanden. Der ursprüngliche

Standort der Blocktreppe ist ungewiss - der Gewölberaum des jetzigen

„Schützenkellers" im westlichen Teil des Nordtrakts war zu seiner

Bauzeit im 15. Jahrhundert noch kein Kellerraum - erst in der nächsten

Bauphase erhöhte man das Bodenniveau um 1,50 m. Die Treppe wurde

vermutlich erst im 17. Jahrhundert in den Kellerraum verlegt. Sie käme

als Verbindung im bauzeitlich passenden Nordwestturm in Frage, oder sie

stammte von einem abgekommenen Gebäude.

Nationalpark Donau-Auen und das südliche Marchfeld

Der Nationalpark Donau-Auen erstreckt sich von der Wiener Lobau bis zur

österreichisch-slowakischen Grenze. Er liegt in einer historisch

bedeutsamen Kulturlandschaft und ist Teil der March-Donau-Region. Auf

seiner Fläche von rd. 9.600 ha findet sich ein Mosaik an besonderen

Lebensräumen, welche die frei fließende Donau geschaffen hat. Darauf

basiert die hohe Vielfalt an Arten. Im Jahr 1996 wurde der Nationalpark

gegründet. Vieles wurde seither erreicht und umgesetzt.

Revitalisierungsprojekte haben Seitengewässer wieder an die Donau

angebunden und natürliche Ufer entstehen lassen. Die Auwälder wurden

außer Nutzung gestellt und entwickeln sich zur artenreichen

Waldwildnis. Gemäß dem Motto „Freier Fluss. Wilder Wald" kommt der

ursprüngliche Naturcharakter in diese Aulandschaft zurück.

Die Donau-Auen grenzen im Norden an das Marchfeld: Als „Kornkammer",

„Gemüsegarten" und „Energielandschaft" bezeichnet, haben der

gesellschaftlichen Wandel und die Bedürfnisse der Menschen dazu

geführt, dass sich das Bild des ehemaligen Schwemmlandes der Donau

verändert hat. Gleich dem Fluss, an dem es liegt, ist die Entwicklung

des ländlichen Naturraumes vom Verständnis und dem Kreislaufdenken

seiner Bewohnerinnen und Bewohner abhängig.

Von der Aubesetzung zum Nationalpark Donau-Auen

1984 drohte mit dem geplanten Bau des Kraftwerkes Hainburg die

Zerstörung dieses Donauabschnitts mit seiner Aulandschaft. Aufrufe

aller Natur- und Umweltschutzvereinigungen bewirkten landesweite

Proteste. Als die Betreiber des Kraftwerksprojektes den Bau beginnen

wollten, kam es zu einer gewaltlosen Besetzung der Auwälder bei

Stopfenreuth durch tausende Menschen aller Alters- und Berufsgruppen

(„Hainburger Aubesetzung"). Nach mehreren erfolglosen Räumversuchen

wurde im Dezember 1984 von der Bundesregierung eine Nachdenkpause

verordnet.

Umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen wurden angestellt und

führten dazu, dass die Donau-Auen in und östlich von Wien als

nationalparkwürdig anerkannt wurden. Ein Kraftwerk wäre mit einem

Nationalpark nicht vereinbar. 1989/90 erfolgte die Sicherung der

Regelsbrunner Au durch die WWF-Aktion „Natur freikaufen". 1991 bis 1995

lief die Nationalparkplanung durch die Betriebsgesellschaft

Marchfeldkanal. Am 27. Oktober 1996 wurde zwischen der Republik

Österreich und den Bundesländern Wien und Niederösterreich ein

Staatsvertrag zur Errichtung und Erhaltung des Nationalpark Donau-Auen

von Umweltminister Martin Bartenstein, Bürgermeister Michael Häupl und

Landeshauptmann Erwin Pröll unterzeichnet. Der Nationalpark Donau-Auen

war damit offiziell gegründet.

Intensive Landnutzung und Naturschutz

Die Devise nach dem 2. Weltkrieg und anschließender Besatzung lautete

Wiederaufbau. Dadurch wurden für die damalige Zeit innovative

Infrastrukturprojekte geschaffen: Wasserkraftwerke, Wasserbau,

Flurbereinigungen, intensivierte Landwirtschaft - sie alle hatten

maßgeblichen Einfluss auf die Naturlandschaft. Durch „Verbesserung und

Intensivierung der Bodenbewirtschaftung", „Gebrauch von Handelsdünger",

„Aufklärende Tätigkeit durch landwirtschaftliche Schulen" und Betrieb

von „Lagerhäusern" wurden die Erträge gesteigert. Doch die Tier- und

Pflanzenarten schwanden.

In den 1960er Jahren war die künstliche Bewässerung mit Hilfe von

Feldbrunnen und Traktoren, die Pumpen betrieben, eine Besonderheit!

Verbunden mit Landflucht und veränderten Betriebsverhältnissen ging die

Mechanisierung einher. Eine Veränderung der Landschaft wurde

wahrgenommen. Aufgrund von Lebensraumzerstörung brachen z.B. die

Bestände von Greifvögeln Mitte der 1970er Jahre zusammen. Durch die

Nutzungsintensivierung entstanden neue Probleme, wie z.B. Nitrat im

Brunnen, Artensterben und Überproduktion an Lebensmitteln. Der Schutz

der Umwelt wurde in den 1980er Jahren zum Thema. Im Agrarbereich

stellten „Ökowertflächen" eine „Erste Hilfe" für die überstrapazierte

Kulturlandschaft dar. Maßnahmen gegen Bejagung und Fallenfang sowie für

den Erhalt von Lebensräumen wurden ergriffen, die bis heute andauern.

Kronprinz Rudolf und Schloss Orth

Kronprinz Rudolf, Sissis einziger Sohn, war ein begeisterter

Tierbeobachter. Ab 1870 verfasste Rudolf seitenweise ornithologische

Abhandlungen, beispielsweise über Mäusebussard und Dorfschwalbe. Seine

erhaltenen Tierzeichnungen sind bemerkenswert. Mit knapp 20 Jahren

publizierte er in „Brehm's Thierleben". Der Hang zur Wissenschaft

gipfelte in der Gründung des „Comitè für Ornithologische

Beobachtungsstationen in Österreich-Ungarn" und der Herausgabe des

„Kronprinzenwerkes", einem ethnographischen Werk über die

Donaumonarchie.

Die Donau-Auen lagen ihm am Herzen! In seinem Testament aus dem Jahr

1887 schrieb er seine Jagd- und Luxushunde sowie Geldbeträge dem

hiesigen Jagdpersonal zu. Schloss Orth war nicht nur Jagdausgangspunkt,

sondern auch Rückzugsort. Hier verweilte er einige Male mit Verwandten

und Freunden zur Unterhaltung. Die Förderung der damals populären

musikalischen Ensembles, wie etwa der „Schrammeln", und Rudolfs

Freundschaft zu dem „Entertainer" und Fiaker Josef Bratfisch vermitteln

uns heute das Bild eines intellektuellen und unkonventionellen Geistes,

gebunden in festen Strukturen. Von großer Bedeutung sind seine

Beobachtungen bis heute, bilden sie doch die Grundlage für

wissenschaftliche Vergleiche und Forschung. Natur und Kultur sind noch

immer zentrale Elemente in Schloss Orth an der Donau.

Ein Portal aus der Renaissance-Zeit steht mitten im Raum. Vor über 450

Jahren wurde es gebaut. Es hat Brände und Kriege überdauert. Es ist in

einem Österreich weit einmaligen Originalzustand erhalten. Restauriert

und neu aufgestellt – als ein Tor in die Vergangenheit.

Historische Fotos stehen im Mittelpunkt – denn – „ein Bild sagt mehr

als tausend Worte“. In überdimensionalen „Fotoalben“ werden Themen wie

die Schloss- und Siedlungsgeschichte, das Leben mit dem Fluss, die

Fischerei, die Nutzung der Au-Gebiete und der landwirtschaftliche

Alltag anschaulich gezeigt. Berühmten Orther Persönlichkeiten wie dem

Komponisten Karl Schiske oder der Schauspielerin Annie Rosar kann man

nachspüren. Ebenso werden Einblicke in die Bienenzucht der

Vergangenheit gegeben.

Im Herzen des Nationalpark Donau-Auen liegt Schloss Orth an der Donau.

Das Besucherzentrum des Nationalparks Donau-Auen hat seit Juni 2005

seinen Sitz im revitalisierten Schloss Orth. Im zweiten Stock des

Schlosses, wo vor rund 50 Jahren noch Getreide gelagert wurde, ist

heute auf einer Fläche von 700 m2 die Geschichte von Orth an der Donau

und seiner Umgebung auf eindrucksvolle Weise im museumORTH dargestellt.

Schloss Orth an der Donau geht auf eine mittelalterliche Wasserburg

zurück und war im 16. Jahrhundert glanzvoller Sitz der Familie von Graf

Niklas zu Salm, siegreicher Verteidiger von Wien bei der ersten

Türkenbelagerung im Jahr 1529. Sensationelle Funde aus 2004 - Überreste

der renaissance-zeitlichen Bauausstattung aus Stein und Terrakotta -

bilden die Basis einer spannenden Entdeckungsreise in die fast

vergessene Blütezeit des Schlosses und können erstmals vor Ort

besichtigt werden. Die Ausstellung stellt die Ergebnisse der

archäologischen Untersuchungen des Bundesdenkmalamtes vor und

vermittelt einen Eindruck vom komplexen Ablauf der wissenschaftlichen

Aufarbeitung.

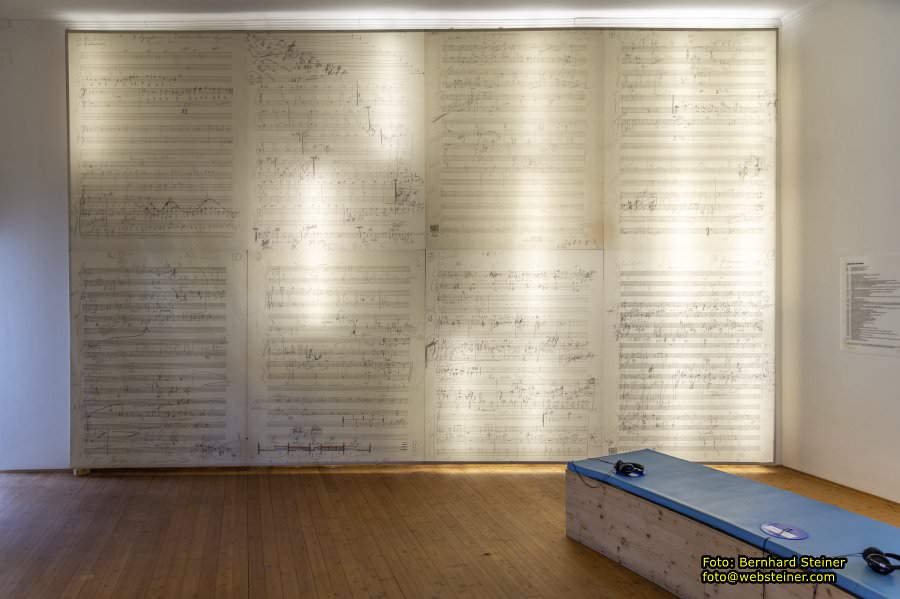

Karl Schiske (*12. Februar 1916 – †16. Juni 1969) war ein Wegbereiter

der Neuen Musik in Österreich. Geboren in Raab/Ungarn (heute Györ),

verbrachte er einen Großteil seines Lebens in Orth an der Donau, wo der

Großvater Carl Schiske Oberförster war. Er beschäftigte sich neben der

Zwölftonmusik der Wiener Schule u.a. auch mit der Vokalmusik des

Mittelalters und der Renaissance. Zum Komponieren, begab sich Karl

Schiske regelmäßig in die Berge und in die Orther Donauauen. Er ist

Teil der österreichischen Musikgeschichte nach 1945 und erhielt 1967

den Großen Österreichischen Staatspreis. Ab 1952 war er einer der

prägendsten Lehrer an der Wiener Musikakademie – die “Schiske-Klasse”

(u.a. Ivan Eröd, Gösta Neuwirth, Kurt Schwertsik, Erich Urbanner und

Otto M. Zykan) ist legendär. Am 12. Februar 2016 wäre Karl Schiske 100

Jahre alt geworden.

KARL SCHISKE (1916-1969) zählt zu den Schlüsselfiguren der

österreichischen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Sein insgesamt

51 Werke umfassendes kompositorisches Schaffen kann in mehrfacher

Hinsicht als repräsentativ angesehen werden. Nicht nur umfasst es ein

breites Spektrum an Gattungen - vom Lied über die Klavier- und

Kammermusik in diversen Besetzungen bis hin zum Oratorium und zur

Sinfonie. Vielmehr spiegelt es in seltener Breite die kompositorischen

Tendenzen des Jahrhunderts wieder. Schiske, der über seinen Lehrer

Ernst Kanitz noch der Wiener Schreker-Schule angehört, schließt in

seinen bis in die 1940er Jahre entstandenen Werken zunächst an die (im

weitesten Sinn) neoklassizistische Orientierung dieser Zeit an. Seine

eigentliche Bedeutung beruht freilich darauf, dass er nach 1945 wie

kein anderer österreichischer Komponist seiner Generation die

internationale Produktion verfolgt und geradezu systematisch die

Entwicklungsschritte der zeitgenössischen Musik in seinem Schaffen

verarbeitet hat: Dodekaphonie und Wiener Schule (z. B. in der 3. und 4.

Sinfonie), die Frage der Rhythmusorganisation bzw. den Serialismus

(zuletzt im Divertimento op. 49), Aleatorik und offene Form (Synthese

op. 47), schließlich sogar noch die mikropolyphone Klangflächentechnik

(in der 5. Sinfonie). Dabei hat Schiske aber stets eine eigene

Physiognomie gewahrt, die sich u.a. in einem - niemals

„konservatorischen", sondern auf Erneuerung zielenden -Traditionsbezug

und in einem musikalischen Denken manifestiert, das auf Verbindung und

Integration gerichtet ist (und von ihm selbst auf den schillernden

Begriff „Synthese" gebracht wurde).

Die Vermittlung der aktuellen Tendenzen des zeitgenössischen

Komponierens und die Diskusion, die Raum für individuelle Entfaltung

bot, prägte auch die Lehrtätigkeit Schiskes. 1952 an die Wiener

Musikakademie berufen, und dort ein Vertreter des Fortschritts, hat

Schiske eine bedeutende Schule begründet. So waren alle wichtigeren

österreichischen Komponisten der Folgegeneration entweder Angehörige

seiner Klasse oder standen mit ihm zumindest in Verbindung. Hinzu kamen

„institutionelle" Initiativen, am bekanntesten wohl Schiskes

unermüdlicher Einsatz, um österreichischen Interessenten die Teilnahme

an der Darmstädter Ferienkursen zu ermöglichen, aber auch seine

Bemühungen, die zur Gründung eines Studios für elektronische Musik an

der Wiener Musikakademie führten. Zwar ist Schiskes Musik heute nur

mehr verhältnismäßig selten zu hören (eine der wenigen Ausnahmen war

der ihm gewidmete Schwerpunkt beim Festival „wien modern" 1994), doch

hat Schiske prägenden Einfluss auf die jüngere österreichische

Kompositionsgeschichte ausgeübt.

Der Nationalpark Donau-Auen - Das grüne Band zwischen Wien und Bratislava

Mitten in einer dynamischen Zentralregion gelegen, verbindet der

Nationalpark Donau-Auen zwei europäische Hauptstädte. Er umfasst auf

einer Fläche von 9.300 Hektar die Donau mit ihren Inseln, begleitenden

Wäldern, Wiesen und Au-Gewässern. Im Staatsvertrag zur Gründung des

Nationalparks im Jahr 1996 ist eine Erweiterung auf die gesamten

Au-Gebiete zwischen Wien und Bratislava vorgesehen.

Ein Mosaik vielfältiger Möglichkeiten

Im Schutz des Nationalparks kann sich die größte zusammenhängende,

naturnahe Au-Landschaft in Mitteleuropa dauerhaft erhalten und

weiterentwickeln. Hier trifft der dynamische Gebirgsfluss Donau, mit

maximalen Wasserstandsschwankungen von sieben Metern, auf das flache

Land der pannonischen Tiefebene. Der abwechslungsreiche Lebensraum

bringt eine ganz besondere Artenvielfalt hervor: mehr als 800 Arten

höherer Pflanzen; mehr als 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten, rund

60 Fischarten; tausende Insekten- und Pilzarten, Mikroorganismen und

Algen.

schlossORTH Nationalpark-Zentrum

Der Nationalpark Donau-Auen in Österreich bewahrt Fläche die letzte

große Flussauenlandschaft Mitteleuropas. Neue Sichtweisen und

umfassende Information zu diesem Naturjuwel bietet das schlossORTH

Nationalpark-Zentrum als erste Anlaufstelle für Nationalparkgäste. Als

„Tor zur Au“ öffnet es uns die Welt des Nationalparks. Der Besuch

beinhaltet die Besichtigung der Nationalparklounge, des Turnierhofs und

Aussichtsturms mit wechselnden Sonderausstellungen. Erkunden Sie

weiters unser Auerlebnisgelände Schlossinsel, wo Europäische

Sumpfschildkröten, Schlangen, Ziesel und Fische aus nächster Nähe

beobachtet werden können. Ohne Führung.

Einst waren Ziesel (Spermophilus citellus) in großer Zahl im

Nationalpark-Umland vertreten. Sie sind typische Steppen- und

Weidenbewohner. Heute gibt es aufgrund der langen Verfolgung als

vermeintliche Saatschädlinge sowie durch den großflächigen

Lebensraumverlust nur mehr vereinzelte Kolonien, die vom Aussterben

bedroht sind. Ziesel wohnen in Erdbauten, sie ernähren sich von Samen,

Wurzeln und Früchten. Die kleinen Nagetiere halten Winterschlaf.

Typisch ist das „Männchen machen” zum Sichern, sowie das schrille

Pfeifen bei Gefahr. Im Gehege lebt eine kleine Ziesel-Kolonie, wir

hoffen ab Frühsommer auf zahlreiche Jungtiere! Diese sind beim Spielen

vor ihren Bauten gut zu beobachten. Die Zwergschafe dienen als

Rasenpfleger, damit die Ziesel sich wohl fühlen.

Im schlossORTH Nationalpark-Zentrum besteht mit dem Au-Erlebnisgelände

Schlossinsel ein gestalteter Freibereich, der Lebensräume, Tiere und

Pflanzen der Aulandschaft auf einem Rundgang vorstellt. Eine begehbare

Unterwasserstation bietet als Highlight Einblicke in ein von

zahlreichen Lebewesen bevölkertes Gewässer.

EUROPÄISCHE SUMPFSCHILDKRÖTE - EINZIGE HEIMISCHE SCHILDKRÖTENART

Die gelb gepunktete Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis ist

die einzige einheimische Schildkrötenart Österreichs. Einst war sie in

Bächen, Flüssen und Feuchtgebieten Mitteleuropas weit verbreitet, heute

ist sie selten geworden. Im Nationalpark Donau-Auen wird sie durch ein

Artenschutzprogramm gefördert.

Die Europäische Sumpfschildkröte ist am dunklen Panzer und gelben

Punkten zu erkennen. Zwischen den Zehen befinden sich Schwimmhäute als

Anpassung an das Leben im Wasser. Männchen zeigen bis zu 15 Zentimeter

Panzerlänge und eine orangerote Iris, Weibchen 18 Zentimeter und gelbe

Augen. Die Lebenserwartung liegt bei 60 Jahren. Als Nahrung dienen

Würmer, Wasserschnecken und -insekten, Amphibien, Fische und Laich.

LEBENSWEISE

Die wechselwarmen Reptilien halten ihren Stoffwechsel durch Wärme von

außen aufrecht. Daher sieht man sie beim Sonnenbad auf Baumstämmen oder

Böschungen. Die kalte Zeit überdauern sie in Winterstarre am Grund

tieferer Gewässer. Zur Eiablage wandern die Weibchen im Frühjahr zu

besonnten, sandigen Flächen mit spärlichem Bewuchs. In eine 10

Zentimeter tiefe Grube vergraben sie maximal 15 zirka 2,5 Zentimeter

große Eier. Im Spätsommer schlüpfen die Jungen, so groß wie eine

Zweieuromünze.

SCHUTZMASSNAHMEN

Umfassende Lebensraumzerstörung und Freisetzung exotischer Schildkröten

aus Heimhaltung gefährden heutzutage die Vorkommen der Europäischen

Sumpfschildkröte. In den Donau-Auen östlich von Wien lebt die letzte

intakte Population Österreichs. Doch auch hier sind gute Eiablageplätze

rar. Deshalb betreibt der Nationalpark Donau-Auen mit dem Tiergarten

Schönbrunn ein Artenschutzprogramm. Dabei ist die Sicherung der Nester

gegen Plünderung durch Fressfeinde wie Marder und Füchse von Bedeutung.

Es lohnt sich auch, den Nationalpark eigenständig zu erkunden. Ein

Wegenetz durchzieht das Gelände – es besteht Großteils aus

Rundwanderrouten, verknüpft durch den Weitwanderweg 07. Einige Wege

sind auch für RadfahrerInnen vorgesehen. Mehrere Gewässer sind zum

Baden bzw. zum Befahren mit nicht motorisierten Booten freigegeben. Die

Ufer der Donau sind in Zonen unterteilt welche regeln, wo mit Booten

angelegt werden darf.

Orth wurde 1021 erstmals erwähnt. Die ehemalige Wasserburg wurde in der

Babenbergerzeit errichtet. 1529 wurde Schloss Orth im Zuge der Ersten

Türkenbelagerung zerstört und von Niklas Graf Salm II. im

Renaissance-Stil wieder aufgebaut. Im 17. Jh. wurde es für Hofjagden

genutzt. 1824 kauften die Habsburger das Schloss vom Grafen Moritz von

Fries und leibten es dem Privat- und Familienfonds ein. Kronprinz

Rudolf benutzte es ab 1873 als Jagdschloss. 1918 kam es in den Besitz

der Republik Österreich. Schloss Orth weist bauliche Ähnlichkeiten mit

dem ältesten Teil der Wiener Hofburg, dem Schweizertrakt, auf. Es wurde

2005 renoviert und beherbergt das Nationalpark-Zentrum des

Nationalparks Donau-Auen und das museumORTH sowie das

Veranstaltungszentrum, beide von der Marktgemeinde Orth betrieben.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: